| A.巩固了苏俄工农联盟 | B.顺应了历史发展的趋势 |

| C.强调优先发展重工业 | D.为军事胜利提供了保障 |

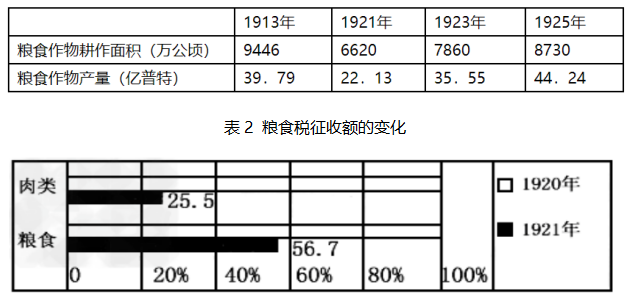

材料一 1913—1925年俄国、苏俄(联)粮食产量统计表

| 年份 | 1913年 | 1921年 | 1923年 | 1925年 |

| 粮食产量(亿昔特) | 39.79 | 22.13 | 34.55 | 44.24 |

——《历史—经济成长历程》

材料二 1929年纽约股市的崩溃,突然终结了20年代的繁荣。恐慌从一国蔓延到另一国……法国和英国都显得犹豫不决,不能也不愿采取激烈的政府手段去恢复经济。……美国对经济危机做出了更积极的回应。

——摘选自威廉麦克尼尔《世界史》

材料三 20世纪70年代末期,政治上中华人民共和国刚刚走出了文化大革命的阴影,但自1958年大跃进以来发展迟滞不前甚至有严重倒退的中国经济依然处于一片混乱之中:旧有的计划经济体制根本无力控制一个具有7亿消费群的国家经济,导致人民对现有生活的状况日渐不满。1978年,邓小平第三度上台,开始推行由周恩来最早提出的四个现代化。尝试对当时国内经济体制进行全方位的改革,并试图将中国的经济体制从计划经济体制转移到市场经济上。

——摘编自《维基百科》

请回答:

(1)根据材料一概括1913—1925年该国粮食产量的变化趋势。结合所学知识,指出1921—1925年变化出现的政策因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国“对经济危机做出了更积极的回应”是指什么?这种“更积极的回应”对美国经济的恢复和发展有何影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,列举改革开放以来我国在经济体制改革方面的两项重要创举。综合上述材料,谈谈你对经济发展的认识。

材料一 1920年底,苏俄国内战争基本结束。经历了四年世界大战和三年国内战争之后,整个国家已是满目疮痍,工农业产量大幅度下降。1920-1921年,苏俄遭遇大旱灾,粮食产量急剧下降,许多人死于饥饿。农村实行的余粮收集制非但没有取消,反而得到了强化。经济危机引起了农民强烈不满、工人罢工抗议、水兵发动叛乱等严重政治危机。显然,战时共产主义政策已不适应战争结束后的新情况。列宁在1921年3月俄共(布)第十次代表大会上作了《关于以实物税代替余粮收集制的报告》,大会通过决议实行一系列新的改革政策,战时共产主义政策开始向新经济政策过渡。到1925年,苏联的国民经济基本得到恢复,人民生活有了初步好转。

——摘编自人民版必修二教材

材料二 1985年,戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。为改变国民经济发展衰退的趋势,戈尔巴乔夫启动了经济改革。一方面,重视科技进步对经济的促进作用,试图以经济管理的方式代替行政命令干预经济的做法。另一方面,戈尔巴乔夫提出,以公有制为主体是“经济垄断”,只有实行私有化,建立“真正的市场经济”,才能“恢复社会公正”。1987年通过、次年生效的《国营企业(联合公司)法》是改革时期主要的经济法,目的是使苏联企业成为自治的、民主的和财政上独立的生产者。由于困难重重,各项经济改革措施难以奏效。

——据人民版必修二教材及《戈尔巴乔夫改革及其本质》

(1)根据材料一并结合所学知识,列宁为什么推行新经济政策?列出两条新经济政策的“新政策”。

(2)根据材料二并结合所学知识,从积极、消极两方面评价戈尔巴乔夫的经济改革。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出列宁经济改革成功而戈尔巴乔夫经济改革失败的主要原因。

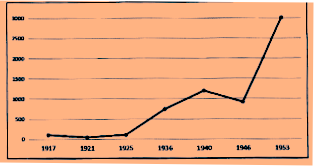

对图中阶段趋势及其原因分析正确的是

| A.1917--1921年下降趋势:战时共产主义政策体现局限 |

| B.1925--1936年快速上升:新经济政策实施的成效显著 |

| C.1940--1945年下降明显:斯大林模式的弊端日益凸显 |

| D.1946--1953年发展迅速:赫鲁晓夫改革取得重大突破 |

| A.加剧了经济结构的畸形 | B.推动了计划体制的确立 |

| C.加强了国家干预的力度 | D.顺应了经济全球化趋势 |

6 . 材料一,苏俄之“新”——新经济政策

1921年10月14日,列宁在《十月革命四周年》中说:建设社会主义“不能直接凭热情,而……要靠个人利益,靠同个人利益的结合,靠经济核算,在这个小农国家里先建立起牢固的桥梁。”

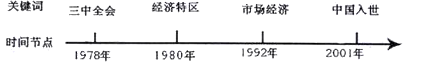

材料二,中国之“新”——现代化建设新时期

(1)材料一中列宁提出“国家建设要关注农民利益”的观点,结合俄国新经济政策和斯大林时期的相关措施,从正反两方面论证该观点。

(2)新时期中国改革开放呈现出不断发展深化的趋势。依据材料二所提示的时间节点和关键词,结合所学知识叙述这一趋势。

探究一古代中国“僇力(lu齐心合力)本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠(懒惰)而贫者,举以为收孥(奴婢)”

——《史记·商君列传》

(1)材料反映了什么政策?结合所学简述实施这一政策产生的经济、政治背景。

探究二战后苏俄(联)

表1苏俄(联)1913~1925年农业生产情况统计表

(2)概括表l中数据所反映的变化,依据表2和所学知识简要分析其原因和积极作用。

探究三危机中的美国1933年5月,美国国会通过了第一部《农业调整法》。该法授权农业部长,通过同生产者签订和对参与播种面积控制计划的农场主付以直接补贴的方法,使农场主自愿减少农产品的播种面积。在具体执行过程中,一般是政府根据市场需求每年确定和公布某些农作物下一季度的播种面积。凡是农场主同意者,便与政府签订合同,就可以得到优厚的补贴。

——摘编自2008年8月《大生》

(3)根据材料指出美国在农业生产方面的措施,并分析实施这一措施的主要目的。

探究四80年代的中国与苏联

1950~1984年苏联、中国粮食产量的比较

——(美)保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(4)根据材料概括20世纪80年代后期中苏两国粮食产量的变化趋势。结合所学对苏联的趋势加以解析。

(5)综合上述研究,从中可以得出哪些认识?

材料一 到 1921 年春天已经很清楚了:我们用“强攻”办法即用最简单、迅速、直接的办法来实行共产主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921 年春天的政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从”强攻”转为”围攻”。……如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围,那我们就有灭亡的危险。

——《列宁全集》(第 42 卷)

材料二 罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为”新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——摘编自(美)杰里·本特利《新全球史:文明的传承与交流》

(1)根据材料一和所学知识,概括指出苏俄新经济政策出台的背景及其特点。

(2)根据材料二,概括罗斯福应对危机的措施。并结合所学知识,指出苏俄和美国两者政策调整的共通之处。

苏联二五计划(1933~1937年) 国民经济目标增长率与实际完成率比较图

| A.反映了苏联调整经济结构的愿望 | B.农业和轻工业呈现出负增长趋势 |

| C.实现了国民经济的协调均衡发展 | D.开始确立优先发展重工业的方针 |

材料一 具有讽刺意味的是,“公有私耕”的传统村社农民反而比具有一盘散沙特征的“小私有者”更难集体化,与斯大林的设想相反,传统村社的自治功能与“集体主义纽带恰恰成了农民拥有的组织资源,使其更能抵制来自外部的强制。从宰杀大半牲畜的消极抗拒,到出现70万农民卷入的“斯大林的农民战争”。

——摘编自卞悟《公社之谜——农村集体化再认识》

材料二 在那些边远山区和贫困落后的地区,长期吃粮靠返销,生产靠贷款,生活靠救济的生产队,群众对集体丧失信心,因而要求包产到户的,应当支持群众的要求。可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长的时间内保持稳定。……就全国而论,在社会主义工业、社会主义商业和集体农业占绝对优势的情况下,在生产队领导下实行包产到户是依存于社会主义经济,而不是脱离社会主义轨道的,没有复辟资本主义的危险,因而并不可怕。

——《中共中央关于进一步加强和完善农业生产责任制几个问题的通知》(1980年)

材料三 一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山……一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。

——歌曲《春天的故事》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分析斯大林推行农业集体化的原因及其影响。

(2)据材料二并结合所学知识,我国农村生产关系做了怎样的调整? 这种调整有何作用?

(3)“春天”的内涵是什么? 材料中崛起的“座座城”指的是哪几个城市?(写全得分)面对20世纪90年代以来国际经济的发展趋势,举两例我国采取过的应对措施?

(4)综合上述材料,从经济政策的调整中,你能得到什么启示? (任一点)