材料一 战国中期,随着封建官僚制度的建立,国君对各级官吏的报酬,一般已不采用分封土地的办法,而是以一定数量的粮食作为俸禄,有时赏给部分钱币或黄金。以官位的高低定俸禄的多少。在君主专制主义中央集权制下,除皇帝世袭、皇族按其与皇帝亲疏分别享有高卑不等的爵禄特权外,广大的官僚,则是皇帝按其统治的需要,通过各种途径从贵族、平民中选拔出来,任以职位,颁给俸禄。职官不能世袭,俸禄随任免而给除。这种任职获禄,对官僚而言,实际上只是其为皇帝进行统治所付出的劳绩心力的一种物质报酬。

——摘编自黄惠贤、陈锋《中国俸禄制度史》

材料二 古代官史俸禄表。

| 唐代 | 大致有禄米、俸钱、职田和禄力等项。以安史之乱为界,前期基本实行年禄、月俸双轨制,年禄给粮食,月俸主要给铜钱;后期基本上只实行月俸制。月俸虽仍以钱计算,但在支付时,常以谷帛等实物充给。 |

| 宋代 | 大体可分为正俸、加俸和职田三大类。正俸包括俸钱、衣赐、禄粟。俸钱按月支给,自使相40万文,下至郢、唐、复州内品300文;衣赐按年颁给绫、绢、布匹;禄粟月给,使相200石,至入内班官1石。加俸主要有职钱和随从衣粮、餐钱等。 |

| 明代 | 由实物、货币和土地三部分组成。以洪武二十年(1387年)所定岁禄为“定例”,正一品岁禄米1044石,月给87石;从九品岁禄米60石,月给5石。岁禄本色虽以米计,但发放时却或以钞折米,或以绢折米,且京官与外官有别。至明中期,官员俸给分为本色、折色两种。“本色”(岁俸米)又分月米、折绢米和折银米,月米不分官品,每员1石;折绢米绢1匹当银6钱;折银米银6钱,5分折米1石。“折色”仍以石计量,又分折银与折钞,各有不同的折算标准。 |

| 清代 | 俸禄的支给,虽说是“银米兼支”,但主要以支银为主。俸禄的支给标准,也主要以银两来衡定。 |

——摘编自曾宪阳《浅议古代官吏的俸禄》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代俸禄制度产生的原因,并对俸禄制度进行简要评价。(2)根据材料二,概括唐宋以来俸禄发放标准物的变化,并结合所学知识分析明清时期俸禄发放变化的原因。

材料一 鸦片战争以来,越来越多的中国人从中国的南部和东部出发,出国谋生。到19世纪70年代,6.3万中国人来到美国,其中多数人生活在“金山”一加利福尼亚。 这些早期出国者大多是契约华工或称苦力、“猪仔”。他们名义上是受雇到海外与外国资本家或华人工头订立契约来做工的,实际上大多数华工是被人用欺骗、诱拐、绑架的手段运往海外的,他们从事最繁重的工作并无人身自由。当时美国人克拉克的调查报告中说白种人不愿做的活就强迫华工去做。华人劳工不仅仅在美国西进运动的采矿业中付出了劳动,更为著名的是他们在修筑横贯美国东西铁路中洒下的血与汗。他们不论严寒酷暑,一直工作在高山峡谷、人迹罕至之地,很多人因劳累身亡。据老华侨说,华工前后参加筑路的有四五万人,因筑路而牺牲的不下万人。

——摘编自张晓路《西进路上的血泪与荣光》

材料二 19世纪60-80年代,随着相当数量域外移民的进入和租界的建立,上海人有了更多的机会接触域外的物质文明、风俗礼仪和精神文化,对域外文化的兴趣日益增长,态度开始发生巨大的变化。英语开始被视为了解西方文明的钥匙。官方同文馆和广方言馆的建立,都透露出官方对外语教学的重视。而随着中外交往的扩大和贸易的发展,翻译中介人员的需求也大大扩展,掌握外语的人可以充任买办,得到更多的就业机会和更高的工资,这也推动了上海的英语学习热潮兴起。

——摘编自刘叶华《浅议洋泾浜英语在近代上海的使用状况》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析鸦片战争后华工大量移民美国西部的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评价近代域外移民在上海的活动。

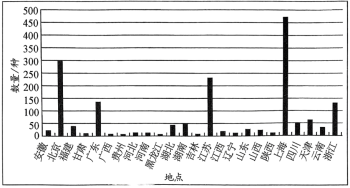

材料一 以五四运动为中心的前后时期(1915—1923年),大量期刊涌现。下图是五四时期期刊创办情况:

——摘编自杜波《五四时期期刊研究》

材料二 创办于1915年的《新青年》《科学》及1917年的《太平洋》,代表了当时思想界的动态。文化类期刊有《湘江评论》《浙江新潮》等新文化期刊,《国故》《学衡》等保守主义文化期刊,《侦探世界》等通俗文学期刊,《小说月报》《创造》等新文学期刊。《科学》“以传播世界最新科学知识为职志”,主张科学救国,同类期刊有《电界》《心理》等。《太平洋》主要刊发政论文章,主张政治革新。政府及政党亦办期刊,如中共刊物《共产党》《劳动界》,国民党刊物《建设》等。

——摘编自《五四时期期刊介绍》等

(1)根据材料并结合所学,概括五四时期期刊的整体特征。(2)根据材料并结合所学,分析五四时期期刊蓬勃发展的背景。

材料一 20世纪60年代初,美、苏两国就核问题愈加频繁地接触,开始着手建立关于防止核武器扩散的国际秩序。1963年出台的《部分禁止核试验条约》是美、苏两国围绕核利益的博弈,首次达成了具有实质性意义的军备控制协议。《部分禁止核试验条约》并不限制美、苏、英三国继续核试验,也不禁止地下核试验。条约把停止核试验同全面禁止核武器完全分开,并且使三个核大国继续制造、储存和使用核武器合法化。同时,美、苏两国不仅可以随意对本条约提出符合本国要求的修正案,而且能随时退出此条约。很明显,条约并不妨碍美苏进行核扩散、扩充核军备、实行核威胁,也无法约束美苏核讹诈行为。

——摘编自王仲春、夏立平《美国核力量与核战略》

材料二 中国主张全面、彻底、干净、坚决地禁止和销毁核武器,但是,面临美苏核垄断和核威胁,发展核武器是实现自身独立自主的重要举措。1955年1月15日,毛泽东在中南海主持召开了中共中央书记处扩大会议,听取了李四光、刘杰、钱三强的汇报,研究了中国发展原子能事业问题。1957年7月28日,在周恩来的建议下成立了原子能事业部。1958年,毛泽东在中央军委扩大会议上提出,中国要在十年内发展核武器,将制造原子弹、氢弹和洲际导弹。1961年7月,中央委员会通过了《关于加强原子能基础产业的若干决定》,宣布将更多的资源用于发展支持核力量,积极从人力、物力以及工作安排上优先支援核工业建设。1964年10月16日下午3时,一朵耀眼的蘑菇云,在新疆罗布泊的沙漠中腾空升起,“东方巨响”震惊了世界。

——摘编自《中华人民共和国对外关系文件集》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《部分禁止核试验条约》的实质,并分析其对国际关系的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国核武器研发的特点,并分析“东方巨响”的历史意义。

材料一 早在先秦时,人们就已将“诚”和“信”联在一起教化人,严律于己了。中国古代的各种契约关系,正是建立在这种道德规范和思想基础之上、靠诚信来维系的各种人际之间约定的关系。由秦汉到魏晋,租佃券约只写明租佃双方姓名、年月、亩数,租额、租期:魏晋已后,至唐五代,券契文字愈益丰富,从固定租额的明确,交租时间和质量的保证,双方权利和义务的责任,违约受罚的规定,保人对契约内容的担保等,都具体写进了契文,使得租佃契约完善化。宋元以至明清,租佃契又逐渐趋于简约化,没有了交租质量的保证,也省去了违约受罚的各种规定,许多保证人的签押被一名“保人”或“中见人”所代替,或者干脆省去,使得租佃契约走向一种新的简约化模式。

——摘编自也小红《中国古代契约发展简史》

材料二 中国很早以来就有重视契约的传统。《周礼》云:“凡以财狱讼者,正之以傅别、约剂。”到了秦汉时代,土地交易日趋频繁,土地买卖契约包括标的、价格、证人等内容。当时的契约具有诉讼书证的作用。魏晋南北朝时期,纸张开始成为契约的主要载体。北魏以来,在广大的中原地区,土地买卖开始受到限制。唐代的法律对土地买卖设定了很多前提条件,口分田等在原则上禁止买卖,现存的唐代中前期的敦煌文书中很少见到土地买卖文书。到了唐代中后期,特别是吐蕃占领与归义军时期的敦煌文书中又开始出现了土地买卖契约。宋太祖开宝二年(969),“始收民印契钱,令民典实田宅输钱印契,税契限两月”,改变了以往田宅交易买卖双方都要纳税的规定,正式确立卖主立契、买主税契的土地买卖制度。此后,土地买卖空前活跃。成书于南宋的《名公书判清明集》有云:“交易有争,官司定夺,止凭契约”。

——摘编自阿风《中国历史上的“契约”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代契约的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代契约的发展历程并分析其影响因素。

材料一 阿拉伯帝国政权机构完善,在哈里发以下设各部大臣,辅佐哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务。其中以掌管财政、税务的部门最为重要。地方行政方面,全国分为9省(后来改为5省),行省总督称艾米尔,由哈里发任命,掌全省军政大权,具有相当大的独立性。另有税务官掌全省的税收,直接对哈里发负责。行省的宗教首领由总督或地方法官兼任。大法官通常从宗教学者中选拔,除办理案件外,还负责管理宗教基金及孤寡的财产等工作。

——摘编自赵永伦《阿拉伯帝国在中亚的统治初探》

材料二 (阿拉伯帝国)呼罗珊总督在中亚扶持自己的傀儡政权,实行顺之则抚逆之则灭的政策。布哈拉女王哈吐思就是阿拉伯人武力扶持的一个政治傀儡。阿拉伯人在征服过程中,每征服一地,就以原有的城市作为统治据点,然后以部落为单位将阿拉伯人分别安置在各个城区内,这些阿拉伯人既占有土地,还可领取丰厚的年金。屈底波征服中亚地区以后,以武力为后盾,命令河中地区居民让出一半房屋给迁入中亚的阿拉伯人定居。他把布哈拉城划分为阿拉伯区和布哈拉居民区。阿拉伯人极力维护中亚地主贵族德赫干的利益,拉拢这些地主贵族为阿拉伯人服务。阿拔斯王朝为了巩固在中亚的统治,又鉴于中亚当地贵族是推翻倭马亚王朝的同盟者,决定让这些贵族参政。从曼苏尔到哈伦·拉斯德时期,河中各地区基本上由当地封建贵族,主要是出身于中亚古老文化中心巴里黑的巴尔马克家族和萨曼家族出任宰相(瓦齐)进行管理、

——摘编自[英]穆尔《阿拉伯帝国》

(1)根据材料一分析阿拉伯帝国的国家机构特点。(2)根据材料二.概述阿拉伯帝国对中亚的统治措施。

材料一 几乎所有的中国古代城市都是与城墙相关的。 自古以来,中国城市就具备了城、池。城池保护了代表皇权的官府衙门,彰显着一个城市的特殊地位。到清末,在大部分城市,具有相当规模的商业中心已出现在城墙之外,实际上,很多会馆都建在城外。这样的现象在通商口岸尤其突出,比如天津、上海和广州。在这些城市,外国租界都在城外,华界都在城内……近代以来城市改造的一个重要特征就是拆除城墙。首先在天津,外国列强在义和团运动爆发后占领了天津市,并且拆毁了城墙。从清末新政时期到1949年这一段时间, 中国许多城市的城墙被拆掉。旧城墙消失后,取而代之的往往是环城路和有轨电车。

——摘编自周锡瑞《重塑中国城市:城市空间和大众文化》

材料二 1939年5月3日和5月4日, 日军对重庆市区进行了大轰炸,都邮街街区的房屋建筑损毁严重,需要进行清理改造。重庆市工务局会同重庆市财政局于1939年 10月30日,提经第22次重庆市政会议议决通过改造计划。改造过程中调查发现“都邮街、会仙桥原有街道转弯处成一反面曲线,交通秩序不易维持,车辆往来又多”,于是将原有街道改成直线。到1940年初,随着街道大规模的改建和都邮街广场的修建,战时重庆城市的空间格局发生了明显变化。新辟道路大多在市中区干道两侧或附近, 民生路、民权路、民族路、大同路、建国路、临江路、 中兴路、凯旋路等都与都邮街广场相连,城市中心向都邮街广场转移,市区新格局基本奠定。

——摘编自谭刚《重庆城市广场政治空间的形成与抗战精神动员》

(1)根据材料一并结合所学知识,评析近代中国城市改造过程中拆除城墙现象。(2)根据材料二并结合所学知识,概述抗战期间重庆城市改造的特点。

材料一:农业是历代私有制国家赋税收入的主要来源,历代统治者无不把“令民归心于农”作为“治国之要”。早在商鞅变法时,秦孝公就颁布法令:“大小僇力本业,耕织致粟帛者多,复其身”。唐宋以后,随着地主土地私有制的发展,土地占有矛盾日趋加剧,封建国家日益重视荒地的开垦,例如,洪武二十八年,明政府下令:山东、河南农民“新垦田地,不论多寡,俱不起科。康熙十二年规定:“嗣后各省开垦荒地,俱再加宽限,通计十年方行起科”。除上述目的外,历史上还有因“凡水旱虫霜为灾,十分损四以上免租”、“民产子,复勿事二岁”而减免赋税的情况。

——摘编自刘德成《中国古代减免赋税析论》

材料二:土地革命时期,苏区开始建立税收制度,不过主要由富有阶层承担,一般民众的税负很轻。土地税征收中“贫农中农税轻,富农税重,雇农及红军家属免税”。营业税按照商业资本大小及盈余多少征收统一的累进税,资本在百元以下的群众合作社以及农民直接出售剩余产品的都实行免税政策。关税一般是轻税或者免征,一切货物在边境纳税之后通行全苏区不重复征税。中国共产党没有完全依靠税收,而是采取“取之于己”的方针:一是红军公田收入;二是来自国营经济、合作社经济、手工业收入;三是发展经济,开展生产建设。

——摘编自赵云琪《从历史视角看中国共产党“轻税于民”的税收政策》

(1)根据材料一,指出中国古代政府减免赋税的共同原因。(2)根据上述材料并结合所学,概括中国共产党税收制度的特征,并简要评价中国古代政府与近代中共减免赋税的做法。

材料 东汉至唐宋期间,翻译的著作以佛经为主。从汉代开始,印度的佛教文化开始大规模传入中国。翻译家们在翻译佛经的过程中,借助西方外来语创造了“唯心”“彼岸”“刹那”“姻缘”等全新的词汇。贞观三年(公元629年),玄奘去印度求经,17年后回国,带回佛经657部。玄奘主持了更大规模的译场,用19年时间译经75部1335卷。此外,他还把老子著作的一部分译成梵语,是第一个把汉语著作介绍到国外去的中国人。

明末清初,欧洲传教士来到中国。明末徐光启与传教士利玛窦主持翻译的《几何原本》《测量法义》等著作掀起了译书的高潮。徐光启在《几何原本》中引入了西方几何学概念中的“点、线、面、直角、曲线”等专有名词,将中国古代传统数学理论与几何学相融合。徐光启与传教士熊三拔合译《泰西水法》,介绍了西方农耕、种植业技巧。传教士邓玉涵编译《泰西人身说概》和罗雅各编译《人身图说》,将西方先进的人身解剖学引入中国。

1842年,魏源编成《海国图志》,指出“然则欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情,必先立译馆翻夷书始”,提出开设外语翻译学校。第二次鸦片战争的失败以及与列强交涉的语言障碍,再一次促使清廷官员重视翻译人才的培养。1862年,京师同文馆创立。中国近代翻译家翻译了许多西方知名的政治思想和文学著作。严复根据英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》而翻译了《天演论》:林纾翻译了《巴黎茶花女遗事》。一些介绍西方历史、法律的著作,诸如《万国公法》《公法千章》《西洋史撮》等开始出现。

——摘编自欧阳丁《从中国翻译史看中国译者地位的变迁》

从上述材料中提取相关论点,运用中外史实展开论述。(要求:观点明确,论证清楚,史论结合)材料一 秦汉统治者采取了诸多措施加强海疆管控,塑造了以海为界的海疆自然实体。宋朝完善唐以来的市舶司制度,招诱蕃商来华,鼓励国内商人出海贸易,还奖励贩洋私商卓有成就者官职;从中央政策制定到地方行政管理,再到民间海商都积极参与海洋经济活动,整个社会弥漫着较为浓厚的海洋经济意识。明清时期欲利用海洋阻断陆地与海上力量的来往,人为制造沿海的“空心地带”以维系政治统治。依靠远离海洋来坚守疆土抵御外敌,即使海上威胁已消除,政府也始终利用其政治权力优势,压制海洋经济的发展,僵化了秦汉以来的海疆安全意识。

——摘编自胡林梅、文绪武《中国古代海洋意识的历史演进及其启示》

材料二

| 内容 | 出处 |

| “海运之利有三:曰国计,曰民生,曰海商……古今以兵力行商贾,未有如英夷之甚者!” | 魏源《海国图志》(1852) |

| “至若泰西,诸国夙精格致之学, 创水火机器等法, 而西土 多恃航海贸迁,且军旅战阵亦重水师,于兵船轮船之制,尤属无奇不出,往往为华人耳目心思所未逮。” | 桂林《海防考略》(1873) |

| “帝国主义者,语其实则商国主义也。而商业势力之消长实 与海上权力之兴败为缘,故欲伸国力于世界, 必以争海权为第一义。” | 梁启超《论太平洋海权 及中国前途》(1903) |

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国近代海洋意识的变化及其原因。