材料一 汉代总结秦速亡的教训, 积极实行儒家的仁政德治。至董仲舒提出重选举、兴学校、独尊儒术三大文教政策,我国第一个正式的人才选拔制度得以建立和实行,该制度主要根据人的德行,通过举荐和策问, 授以相应官职。

材料二 明清时期,科举考试采用八股文,八股文具有防止作弊,使评卷标准化、客观化,减少评卷工作量,以及在一定程度上可以测验考生文字基本功等好处。

——以上均摘编自田建荣《科举考试命题立意探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代人才选拔制度的名称,并分析其意义。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析材料二的观点。

材料一 (汉武帝时期)自公孙弘以《春秋》之义绳臣下取汉相,张汤用峻文决理为廷尉,于是见知之法生(知情不报被视为“故纵”罪论处),而废格沮诽穷治(搁置、诽谤皇帝诏令者处以极刑)之狱用矣。其明年,淮南、衡山、江都王谋反迹见,而公卿寻端治之,竟其党与,而坐死(受牵连而死)者数万人,长吏益惨急而法令明察。

——摘编自司马迁《史记·平准书》

材料二 贞观六年(632年)十二月辛未,(唐太宗)亲录囚徒,归死罪者二百九十人于家,令明年秋末就刑。其后应期毕至(全部回返),诏悉原(赦免)之。

——摘编自刘昫等《旧唐书·太宗本纪》

材料三 作为国家乃至百姓的信仰和行为准则的教化规范,儒家思想在我国漫长的传统社会中日益神圣化。汉武帝接受董仲舒尊崇儒术的建议后,儒家思想俨然成为国教,对刑罚的影响巨大,甚至成为判定刑罚轻重的决定因素。儒家思想与刑罚互动的表现有两个方面:一是儒家的仁德思想在本质上与酷刑思想相冲突,客观上起到了抑制酷刑泛滥的作用;二是儒家思想与酷刑有着共同的目标——维护统治秩序,儒家思想又成为维护和推动酷刑的一种力量。于是,在刑罚上出现了儒家思想的二律背反——对我国古代酷刑的抑制与推动两种不同的作用。

——摘编自许便红《论儒家思想抑制与推动中国古代酷刑的二律背反》

概括材料一和材料二中的历史现象,并结合两则史实及所学知识评析材料三中的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有补充均可,并阐述理由。)

材料一 汉武帝时正式形成察举制。当时由皇帝向全国颁布诏令,责成中央和地方的高级官员查访其所辖的基层官吏及百姓,按不同的科目标准选出优秀人才向朝廷推荐。东汉末年,曹操提出“唯才是举”的思想,后曹丕采纳吏部尚书陈群的建议“立九品官人之法”。察举制和九品中正制下,获得举荐机会的大多是官僚地主和豪门子弟,且察举制的选举对象完全是被动的。隋朝时,科举制出台。科举考试都是以皇帝的名义举行,主考官由皇帝指定,取舍决定权在中央和皇帝。只要不属于朝廷禁止入仕的戴罪之人和数量有限的贱民,都可自愿报考。与察举制把道德、品行和才能作为授予官职高低的依据不同,科举制“一切以程文为去留”或谓“以文取人”,人的主观因素越来越淡化。

——摘编自张会霞《我国古代官员选任制度的演进评析》

材料二 19世纪的英国实行政党分肥制,任命官员取决于个人好恶、拉关系讲门第,卖官鬻爵、贪污腐败、政治丑闻屡见不鲜。19世纪中叶,工业革命带来英国社会的巨大变化,也对政府职能提出了更多新的要求。这期间,随着资产阶级自由平等思想的不断发展,边沁提出了功利主义,论述了政府应为最大多数人谋幸福创造平等机会。而斯坦顿父子分别在《一个驻中国大使权威记录》和《关于中国的杂记》、古次纳夫在《开发的中国》中对中国政府官吏选拔的种种描叙在英国产生广泛的影响。1870年,格莱斯顿颁布第二个关于录用文官的枢密院命令,英国文官制度最终确立。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科举制与察举制、九品中正制相比所具有的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国文官考试制度确立的背景。综合上述材料,谈谈中国古代和近代西方官员选拔制度对当今中国公务员制度建设的启示。

材料一 “中国”这两个字最早是在一件青铜器上发现的,考古学家称之为“何尊”。“中”“国”两字最早都是象形文字,是指处于中心的、最重要的国,比如商王以及后来的周王居住的地方才有资格称为“中国”。战国后期仅剩下七雄与若干小国,所以诸侯都开始以“中国”自居。公元前221年,秦始皇统一六国,建秦朝,称皇帝,自然便称“中国”了。此后,认为自己继承了华夏文明正统的历代王朝都自称为“中国”,“中国”的概念从一个点扩大到整个国家,甚至包括边疆的少数民族的政权。再往后直至现代,基本都沿用“中国”的说法。在古代,中国的民族含义等同于华夏诸族或者汉族,与之对应的称呼是“蛮”“夷”“戎”“狄”,比如“南蛮”“东夷”“西戎”“北狄”,或者“蛮夷”“夷狄”。文化上的含义也只指华夏、汉族的文化,不包括其他民族。今天的中国当然应该包括组成中华民族的各族,而广义的中国文化也应该包括56个民族的文化。历史上,中国的地理概念往往等同于中原,但这个中原并没有明显界限,并不一定就是河南省,甚至更大范围,都可以称为中原,如山东、山西、陕西、河北、安徽等地。

——改编自葛剑雄《“中国”名称的由来及“北京”称谓的变迁》

材料二 辛亥革命后,国民党当局仓促立国,但是共和国体制并未落实。列强欺凌中国,仍旧咄咄逼人。从“九一八”到“七七”,日本步步进逼,企图将中国一块一块吞下。但是,日本压迫愈紧,中国救亡图存之心愈切。经历抗日战争,中国人炼铸了强烈的民族意识,各民族形成一个世界最庞大的共同体!在民族主义的旗帜下,中共以农村为基地,动员民众,最终赢得战争的胜利。毛泽东于1949年9月在政治协商会议开幕时,宣告“中国人民从此站立起来了”。这是经过百年炼铸的诉求,其威力莫可与京!

——改编自许倬云《万古江河—中国历史文化的转折与开展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“中国”一词含义的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,评析“新中国”塑造的历史过程。

材料 西方学者对中西文明的新认识

| 时期 | 对西方文明的思考 | 对中华文明的认识 |

| 18世纪 | 欧洲正陷于谬误和腐化堕落之中。 ——摘编自伏尔泰 《路易十四时代》 | 伏尔泰认为中国正培养良俗美德,制定法律,并在伦理道德和治国理政方面,达到很高水平。康熙、雍正皇帝是世上最公平、最有教养、最贤明的君主。 ——摘编自裔昭印《世界文化史》 |

| 19世纪中至20世纪40年代 | 对于最近的未来抱有模糊的恐惧,感觉到我们的文明正在走向毁灭....几乎所有的曾经一度是永恒的东西:真理、人道、正义和理性,现在都变成不确定的。 ——摘编自1936年荷兰史学家约翰,惠辛加《世界末日的恐惧》 | 德国学者梦想用中国哲学精神根治西方社会弊端,“借中国智慧, 释自身焦虑”,倾向于将中国视为自己的精神家园,期待从那里寻回疗救自身的灵药和补正自身文化的方略。 ——摘编 自陈从阳、桂莉《德帝国晚期和魏玛共和国时期中国文化热原因初探》 |

(2)根据材料并结合所学知识,说明西方人“感觉到我们的文明正在走向毁灭”的表现。

材料一

| 引文出处 | 引文内容 |

| 《尚书》 | “民为邦本、本国邦宁"“政在养民” |

| 《礼记》 | “君以民存,亦以民亡” |

| 《孟子》 | “民为责,社次之,君为轻" |

| 《管子》 | “政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心” |

材料二 《论语》中说:“不患寡而患不均,不患贫而患不安”。《礼记》中说:“大道之行,天下为公”。《吕氏春秋》中说:“昔先圣王之治于下也,必先公”。《六韬》中载:“天下非一人天下也,天下之天下也”。

材料三 《慎子》中说:“法者,所以齐天下之动,至公大定之制也”。《淮南子》中说:“法者,天下之度量而人主之准绳也”。《论语》中说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括材料一的核心思想;从生产力发展的角度,简析这一思想产生的社会根源。(2)根据材料二、三,概述材料中著作的共同诉求,并予以评析。

材料 闽台地区的百姓将护境保民、代天巡狩的历史上某位英雄或偶像称为“王爷”。由王爷崇拜发展起来的重要民俗活动“送王船”(图2),它包括一套完整的从迎王、造王船到王船化吉的仪式,借以匡扶正义、赏善罚恶,是闽南人热爱海洋、依赖海洋的生活传统和海洋带来的生死考验之间寻求人与海洋可持续联系的重要方式。历史上,随着闽南人的外迁、漂流,“送王船”流传到中国的台湾和东南亚等地,并在当地传承至今。2020年12月,中国和马来西亚联合申报的“送王船——有关人与海洋可持续联系的仪式及其相关实践”项目被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

——摘编自孙秀锦《送王船》等

“送船王”场景

根据材料并结合所学知识,评析“送王船”这一民俗的积极作用。

材料一 清末文官选拔制度是在模仿西方文官选拔制度的基础上,形成的具有自身特色的,以学堂选官制度为核心的体系和内容。早在科举未完全停废前,学堂选官制度已开始存在,即使科举立停后,捐纳、贡生、荫生等传统选官制度依然存在。清末学堂选官制度继承了传统科举制的亮点,那就是科举的“论才”功能与学堂教育功能合二为一。同时,清末学堂选官制度也在各方面对科举选官的困境做出了修正。1905年停止科举后,学堂选官虽在形式上与科举考试相同,即均以试法取士,并给予相应出身,而且清廷自身也承认学堂奖励出身与科举无异。但是,学堂选官注重学生的专业知识,注重经史以外的自然科学和社会科学知识,更适应社会经济发展的需要。

——摘编自刘为勇《清末文官制度变革研究》

材料二 南京国民政府时期,政府的各级官员的任用实行候补制度与政治任命。其中候补主要是任用和分发两种方法:任用公职人员时,除了因乱用公权、赃私处罚、亏空公款和吸食鸦片以外的人员,通常经过甄别、登记审查合格就可以任用。除这两种还有政治任命的文官,在抗日战争爆发之后,军政大权由蒋介石一人独揽,五院的正副院长就由国民党中央执行委员选任改为了由国民政府主席选任。解放战争时期,当时的总统也是由国民党中央常委会议选任的。由此,无论是主席、总统或是五院的院长们都是由国民政府中央选任而来的,他们对国民党负责。

——摘编自刘桂君《民国时期文官制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末学堂选官制度的特点并简析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析南京国民政府的官员任用制度。

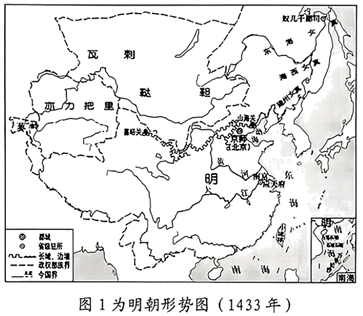

材料一 永乐帝诏令自永乐十九年正月初一始正北京为京师,不称行在(天子所在处),南京成为陪都,南京衙门皆加“南京”二字。

——摘编自万明《全球视野下的明代北京》

材料二 今夫千金之子,其仓库匮箧必身亲守之,而门庭则以委之仆妾。舍金陵而勿都,是委仆妾以仓库匮箧。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

材料三

材料四

请回答:根据材料并结合所学,评析明朝迁都北京的利与弊。(史论结合,条理清晰,表达流畅)

材料一 大明宝钞(明初政府迫于财政压力发行的纸币)与铜钱兑换情况表

| 年份 | 大明宝秒一贯值伐数 |

| 1375年 | 一贯一1000丈 |

| 1390年 | 一贯一250文 |

| 1488年 | 一贯=1丈 |

| 1535年 | 一贯=0.276文 |

——摘编自陈昆、李志试《财政压力、货币超发与明代宝钞制度》

材料二 嘉靖时期的吏部左侍郎靳学颜认为白银“寒之不可衣,饥之不可食”,其与铜钱、海肥(一种贝壳,在云南被用作货币)用于流通计价的功能并无明显区别。顾炎武分析了流通货币从铜钱经纸钞最后演变为白银的动态过程,“钞法之兴,因于前代,未以银为币而患(铜)钱之重,乃立此法”“今日上下皆银,轻装易致,而纸币自无所用。故洪武初欲行钞法,至禁民间行使金银,以奸恶论而卒不能行。及乎后代,银日盛而钞日微,势不两行,灼然易见”。

——摘编自徐永辰《晚明时期货币思想转型研究》

(1)根据材料一,说明明代宝钞发行过程中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析靳学颜、顾炎武对明代货币改革的看法。