材料一 明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552~1610年)。德意志人汤若望(1591~1666年)比利时人南怀仁(1623~1688年)等,也较著名。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目

——《世界史·近代史》(上卷)

材料二 200多年前,欧洲兴起中国文化热。在宗教的欧洲,人的心灵是神的奴隶,人们以为心中如果没有上帝,便有罪恶感。然而,中国儒家文化中的无神论和理性主义,让欧洲人看到了一个不信仰上帝的国度,人民有着积极向上和快乐的心灵。这促进了理性主义哲学的思考。儒家文化中君为轻,民为重,民心决定政权的思想,成为民主思想的源头。当时的欧洲,国家主要由皇权和贵族统治,平民没有受教育的权利,更没有参与政治的权利,欧洲人对中国通过公开考试在平民中选拔官员的科举制度,极为推崇。

材料三 一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化

——欧阳哲生《严复评传》

(1)材料一反映了当时中国兴起的什么潮流?结合所学知识,分析这股潮流兴起的国际背景。

(2)依据材料二,概括指出中国文化中可供欧洲人借鉴的元素。并进一步分析200年前欧洲中国文化热的意义。

(3)请各举一例分别评述材料三提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

(4)综合上述材料,反映了中国社会怎样的变迁趋势?

材料一 地方志是记载地方情况的百科全书,“治郡国者,以志为鉴”。宋朝,地方志逐渐定型。明清时期,朝廷统一规划方志体例内容,基本涵盖疆域、风俗、户口、学校、祠庙、人物等纲目。人物纲目往往下设忠臣、孝子、列女等目。风俗则记载了具有地域特色的衣食住行、岁时节日等,修志者会对习俗美恶进行褒贬,“以示惩劝”,并肯定一些地区“虽在边土,亦与中州无以异也”。贵州、广西等地的地方志大多专设《土司》条目,对土司的守土之功予以肯定;还尤重学校、选举等条目,详载本地书院、社学,以激发学子崇学之情。

——摘编自刘永强《明代方志功用说探研》等

材料二 民国时期,地方志的编纂进行改革和创新。“旧志卷首常列圣制一门,尊王之意也,而今删去圣制一条。”“星占”、“象数”等内容多被“经纬度”、“气候”等取代;礼乐、列女等门类逐渐减少,增添了实业、交通、金融、卫生、外交等新生事物。有些方志将大事分为国际、国内两栏,将电线、铁路、公路、县城等以图例的形式清晰标注,并为一些实业家和革命党人进行记述宣传。

——摘编自萧放《近代以来新方志学研究与编修实践》等

(1)根据材料一,概括古代地方志的功能。

(2)根据材料二并结合所学,评析民国时期地方志编纂的变化。

(3)根据上述材料并结合所学,简述编纂地方志应该包括的要素。

材料 19世纪中叶以来,随着数千年未有之大变局的降临,中国传统社会开始解体,向近代社会的转型徐徐展开。一批思想敏锐、不满于现状的知识分子纷纷从旧的思想牢笼中突围出来,向西方学习(后来扩展到俄国),接纳民主思想,并进行改造、消化和重构,以此启蒙民众,并为社会转型指引方向。

这些近代中国的民主思想可划分为三类。第一类,包括严复、胡适、中国民主同盟等中间党派的人士在内,基本属于启蒙主义的民主范畴。第二类,如梁启超的立宪主义、孙中山三民主义的民权主义,基本属于民族民主主义。第三类,中国共产党人的新民主主义,则是马克思主义的民主主义。三种类型的区分,体现了各自的特点,不过都是中国社会的产物,都有着改造中国社会的抱负。

这些民主思想,引领中国人民经过长达百余年的艰苦卓绝斗争,最终获得国家独立和人民解放,实现了伟大的历史性变革。

——改编自陈先初《晚近中国民主话语的多维构建和历史演进》

评析材料中有关近代中国民主思想的观点(任一点或整体)。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

材料一 唐代中期,社会政治和经济发生重大变化,陆上丝绸之路中断和阻塞,海上丝绸之路进入大发展时期。汉代的中国海船航行到印度黄支国,还有“苦逢波溺死,不者数年来还”,到唐代中期以后,中国商船从广州航行至波斯湾尽头的末罗国,航期只需89天。除了丝绸外,沉重而又易碎的瓷器成为外销出口的大宗商品。在进口的货物中,唐代的统治阶级对香料需求量很大,而香料的产地集中在大食和南海地区。不论是陶瓷的出口,还是香料的输入都对海上丝绸之路的发展起了很大的促进作用。随着海外贸易的发展,海上丝绸之路把我国古代的发明创造,如指南针、火药、印刷术等传播到世界各地。

——摘编自陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》

材料二 16世纪的航海探险和建立殖民帝国使局限在狭隘范围内的地中海贸易扩展成为世界性的事业。意大利城市对东方贸易的严密的和狭隘的垄断已经彻底被打破。热那亚、比萨和威尼斯从此相对地默默无闻,而里斯本、波尔多、利物浦、布里斯托尔和阿姆斯特丹的港口船只汇集,商人的货物架上堆满了商品。除了东方的香料和纺织品以外,现在又有了北美洲传入的土豆、烟叶和玉蜀黍,西印度群岛的糖蜜和甜酒,南美的可可、朱古力,非洲的象牙等。从西半球大量运进白糖、咖啡、大米和棉花,使这些物品不再成为奢侈物件。海外发现和征服海外领土的另一个显著结果是贵金属的供应的增长。事实上,几乎要在五十年以后,从美洲运来的财富的影响才发挥出它们的威力。

——摘编自[美]伯恩斯、拉尔夫《世界文明史》

(1)根据材料一和所学知识,分析唐代中期海上丝绸之路发展的原因?

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,评析对外贸易对欧洲社会的影响?

| A.标志着学堂选官制度正式设立 | B.促进了科举制的正式废除 |

| C.是清末新政的重要成果 | D.标志着文官考试制度的确立 |

战国秦汉的农牧业分界线变迁图

上图的农牧界线在秦汉时期历经变化。秦始皇三十三年(公元前214年)派蒙恬逐匈奴,取得今河套包括鄂尔多斯高原的“河南地”,在这块一直是游牧民族活动的“草木茂盛,多禽兽”的森林草原地带,设置了44县,并修筑长城,“徙谪戍以充之”。公元前217年又迁三万家于北河(今河套乌加河)榆中地区。这两次大规模移民戍边,将农耕区的北界推进至阴山以南一带。不久,爆发了秦末农民起义,秦朝灭亡,戍边者乘机逃回,匈奴渡河而南,与中原王朝以战国以来的故塞为界。至汉武帝时期,农牧界线又向北移动。

——摘编自邹逸麟编著《中国历史地理概述》

阅读图文资料,结合所学,评析战国秦汉时期农牧业分界线的变动。

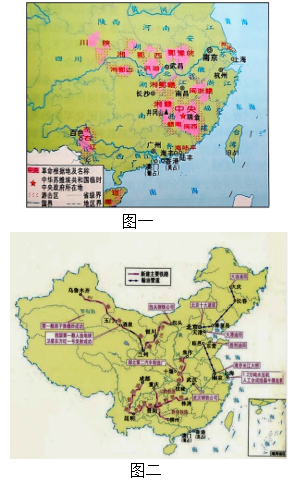

材料一:中国共产党第一次全国代表大会议程

| 会议次数 | 主要内容 |

| 第一次 | 开幕,致词,确定会议日程 |

| 第二次 | 各地代表报告工作情况 |

| 休会 | 起草党的纲领和工作计划 |

| 第三次 | 讨论党纲和今后实际工作 |

| 第四次 | 讨论党纲和今后实际工作 |

| 第五次 | 讨论党纲和今后实际工作 |

| 第六次 | 法国巡捕侵扰,会议未能进行 |

| 第七次 | 通过党纲、决议,讨论宣言,选举中央,闭幕 |

材料二:2021年11月召开的中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议,审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,其中提炼了党的百年奋斗重大成就,主要有:“……新民主主义革命时期,党领导人民浴血奋战、百折不挠,创造了新民主主义革命的伟大成就;……社会主义革命和建设时期,党领导人民自力更生、发愤图强,创造了社会主义革命和建设的伟大成就;……改革开放和社会主义现代化建设新时期,党建设中国特色社会主义,取得了改革开放和社会主义现代化建设新时期的伟大成就;……中国特色社会主义进入新时代,党领导人民自信自强、守正创新,创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。……党的百年奋斗,形成了以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系。”

材料三

(1)根据材料一,能够确认哪些史实?

(2)阅读材料二、三,结合所学,对材料二中前两个时期党的重大成就进行评析。

(3)联系党的百年历史,谈谈你的认识。

材料 近代理性主义最初出现在自然科学领域,牛顿对万有引力的发现以及牛顿力学的演算,使理性主义的旗帜树立起来。政治理性主义者将自然科学领域的分析、计算、逻辑推理的技术运用于政治领域,使这种追求确定性和功利性的科学方法在政治生活中占有了绝对的地位。在资产阶级同封建制度、同宗教神学斗争的过程中,政治逐渐从宗教的控制中摆脱了出来。此时,还涌现出大量的政治家,比如伏尔泰提出的自然权利论,指出自然赋予人们自由和平等,所有的权利属于人民也被卢梭的社会契约论提出了,孟德斯鸠提出了“三权分立”。在理性主义的引导下,国家和社会发生了深刻的变革。

随着资本主义制度的确立,理性主义逐渐丧失了理性原有的怀疑性,转而追寻一种纯之又纯的确定性。近代政治领域所崇尚的理性主义更多是对理性的“形式”、“逻辑演绎”的空前追求,将人类的政治程序化、简单机械化、标准化、量化。

——摘编自赵恩烯《政治理性主义批判及其当代意义》

(1)根据材料,归纳启蒙运动时期资产阶级的基本政治诉求,并结合所学知识,概括近代“理性主义”发展的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析“政治理性主义”。

“六经”作为先秦的重要典籍,经孔子整理后,成为儒家的经典。后来《乐》经失传。汉代,“五经”流传,并出现了对“五经”的注释、训诂等方面的学问,称为经学。建元五年,汉武帝设立五经博士,被认为是经学确立的标志,“五经”成为社会公认的经典。此后,儒学的发展便采取了经学的形态。

因儒学章句繁杂,注疏极不一致,唐太宗时,孔颖达等人撰定《五经正义》,后颁行全国。经学至此虽归一统,但长期以来墨守成规,僵化缺乏生命力,明显呈现出衰颓趋势。唐末及五代时期儒家的道德信念逐渐丧失。宋代学者掀起了儒学复兴运动,重建对儒家道德的信仰,他们力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。朱熹将《大学》《中庸》从《礼记》中抽出,与《论语》《孟子》合编为“四书”,并为四书做注,“四书”之名确立。明初沿元之制,尊奉程朱理学,编纂颁行《四书大全》《五经大全》诸书,用于科举取士。

——摘编自姜广辉《中国经学思想史》等

依据上述材料并结合所学,评析经学的产生与发展。

材料一 武昌起义后,革命军规定“伤害外人者斩”“保护租界者赏”“守卫教堂者赏”。嗣后美国驻汉口领事虽然拒绝承认武昌革命军政府,但同时也拒绝清政府提出的由外国军舰帮助巡护长江,阻止革命军渡江的请求。武昌起义后短短半个多月,中国南方多省宣布独立,美国国务院认为此时向清政府借贷款是“不合时机和不明智的”。虽有个别美国外交官和商人担心革命威胁美国利益,主张干涉中国内政,但美国国务院却收到民众和舆论界潮水般的信件和电报,他们大多要求美国尽快承认中华民国。

——摘编自崔志海《美国政府对辛亥革命态度的原因分析》

材料二 抗战爆发以后,中国政府向美国寻求援助,但因美国顾虑美日关系而遇冷。1939年2月起,美国才陆续以民间贸易的形式向中国提供几笔数量有限的贷款。太平洋战争美日正式开战前夕,美国政府通过《租借法》,以总统名义扩大对华援助。《租借法》规定反法西斯战争结束,“租借”援助即告停止,但中国在1945年9月以后又继续获得与整个战时中国所获“租借”相当的“援助”。周恩来对此指出,“今日美械师几乎全数用之于进攻中共解放区”。

——摘编自任东来《抗战期间美援与中美外交研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国政府对中国辛亥革命采取中立态度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从中国全面抗战爆发到抗战胜利后初期的美国对华“援助”的变化趋势并进行评析。