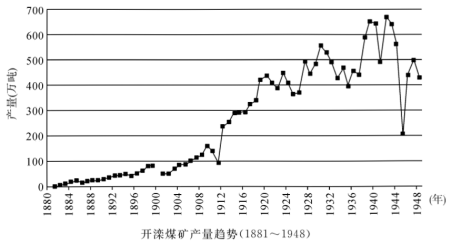

材料 开滦煤矿是中国近代煤矿业中的巨擘,前身为1878年清政府洋务运动中创办的官督商办企业“开平矿务局”,为当时所办新式煤矿中成功之代表,但不幸于1900年庚子国变时落入英商之手成为英资煤矿。滦州煤矿为1907年招集民族资本创办,原为试图收回开平而设,但终于在与开平的竞争中失利,为开平所并。1912年二矿实行名义上的联合,称“开滦矿务总局”,实际为英商掌控;1934年进一步合并,正式成为合资煤矿。1941年太平洋战争爆发后,又被日本夺去。1945年日本投降后,由南京国民政府接收,交还英商经营。

——摘编自云妍《近代开滦煤矿产出的“Solow余值”分析》等

根据材料并结合所学知识,运用唯物史观评析开滦煤矿的产量趋势。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 古代中国乡村社会的管理主要依托乡里组织展开和进行。由一群少拿或不拿官俸的乡里民众来担任各种职务。乡里组织作为法定基层组织,拥有国家赋予的控制基层社会的权力,与世世代代聚族而居的血缘群体不同,乡里组织是政府强制在基层社会推行的,以地缘为特征构建的法定行政区划,是官府控制地方的重要工具。以相近地域和血缘结合起来的宗族组织及宗族制度占有显著地位,它们交织缠绕、影响以至操纵乡里组织。在中国古代基层社会有一个独特的群体——“士绅阶层”,成为基层社会的治理力量,士绅阶层包括士族和乡绅。他们拥有柔性权力与威望,依靠这种影响力而成为治理者,治理着当地的社会。而治理中所依据的礼法,除了国家制定的明文律法和制度之外,士绅们可以结合当时当地的历史文化,习俗传统及现实需要,制定相应的家训族法和乡规民约。

——摘编自薛凤伟《中国古代基层社会治理思想、策略及目标探析》

材料二 20世纪50年代,中国逐渐形成了域乡分立的两种基层治理体制。全国绝大多数城市都建立了居民委员会,建构了以居委会为基础的“街道—居委会”城市基层组织和治理制度。在农村,逐渐建立了“政经合一”的人民公社制度。每一个农民都被纳入公社组织和体制之中。20世纪80年代初,广西宜山、罗城等地的村民群众自主探索,率先创造了村民自治制度,国家在城市普遍推行居民自治。进入21世纪以来党和国家更加强调统筹城乡发展、城乡一体化、城乡融合发展,在基层治理制度建设中积极推动城乡基层基本治理制度的一体化。同时开展了城中村改造、特色小镇建设、田园综合体建设等一系列新型城镇化行动,进而生成了城中村、特色小镇、田园综合体等不同于传统城乡社会的特殊社会样态。

——卢福营,沈费伟《中国基层治理的空间格局:历史演变与影响维度》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代基层社会治理的措施。(2)根据材料二概括新中国成立后我国基层管理的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

材料一 重庆是中国西南地区的商业重镇,是长江上游地区最大的货物集散地。重要的区域地位和较为繁荣的商贸经济,成为近代西方殖民者打开中国西部市场的桥头堡。1891年,重庆以“约开”的形式被迫向英国开放通商。不久之后,法国、美国、德国、日本等西方势力相继“进驻”重庆。重庆在卷入世界资本主义市场漩涡的同时,也成为西方列强在近代中国西部的一块半殖民地。重庆开埠,一方面,表明英、日等西方列强在华贸易战略目标和殖民利益的逐步扩大;另一方面,刺激和推动了四川社会的发展变迁。重庆开埠是四川社会发展史上的一个重大事件。它在封闭的四川社会体系上戳开了一个窟窿,通过这个窟窿,四川被卷入了资本主义世界市场,四川城乡社会的演变由此缓缓发生。

——摘编自陆远权《重庆开埠与四川社会变迁(1891—1911年)》

材料二 1937年11月20日,国民政府正式宣布迁都重庆,1940年9月国民政府又发布命令,定重庆为中华民国陪都。从1937年到1946年,大批国家机关、工矿企业、金融机构、科技文化部门和各类学校的内迁,使重庆发展成为抗战的大后方和具有近代工业基础的大城市,并一跃而为国际名城。

——摘编自龙彬《近代重庆城市发展的三个重要时期》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析重庆开埠带来的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日战争给重庆带来的变化。

材料一 1688年,荷兰共和国执政威廉在英国资产阶级和新贵族的邀请下,出兵英国。推翻斯图亚特复辟王朝,英国史书上称为“光荣革命”。发动“光荣革命”的七位政变者中有四位是辉格党领袖,代表了新贵族利益。剩下的三位,有托利党创始人,顽固守旧的男爵,还有伦敦主教,他们则是典型的旧贵族的代表。七位新旧贵族联合发动政变,表明了“光荣革命”是资产阶级和封建阶级之间的联合妥协。

——摘编自陈晨《从1688年光荣革命看“英国式”政治冲突的解决》

材料二 辛亥革命期间,由于险恶的革命形势,南方革命政府被迫和北方清政府进行“南北和谈”,以孙中山为首的资产阶级党人被迫向得到列强支持的袁世凯妥协退让,表示果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,可以保举其为临时大总统。1912年2月12日,清帝发布退位诏书。次日,袁世凯通电赞成共和,孙中山辞去中华民国临时大总统职位,临时大总统的职位被袁世凯窃得,中国开始了北洋军阀的统治。由此可见,“南北和谈”的达成,是中国式的“光荣革命”。

——摘编自刘经盛《南北和谈,中国式“光荣革命”——试论辛亥革命的历史结局》

有学者认为辛亥革命是20世纪中国的“光荣革命”。对此认识提出你自己的见解,并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)材料一 秦对蜀的政治改造,是有步骤、分阶段进行的。公元前314年秦灭蜀之初,实行郡县制与分封制并用的政策。到秦昭王时,由于泰在蜀地成功地进行了土地制度变革,造就了大批拥护秦国政权的个体小农,从而争取到广大蜀人的支持,使废除分封制、确立郡县制的时机臻于成熟,因而借口“蜀侯馆反”,诛之而国除。公元前311年,泰惠文王令张仪、张若修筑成都城池,将商业市肆集中到少城南部加以统一管理,形成规模很大的“成都市”,推动了蜀地工商业的进一步发展,使蜀地的工商业者也成为秦制的积极拥护者。秦对巴蜀政治制度和经济结构的改造,从根本上使巴蜀从原来的独立王国转变为统一王朝之内的郡县,“法令由一统”,成为以秦王朝为代表的中华民族大家庭光荣之一员。

——摘编自段渝《论秦汉王朝对巴蜀的改造》

材料二 综观整个清代,四川地区在清朝经略西藏中发挥了不可替代的作用。四川境内的康区,“东起打箭炉之折多山,西至前藏之丹达山”,是四川的通藏要道。清人曾言:“本朝抚辑西藏,至于再,至于三,均由四川之打箭炉征兵入藏。”清朝在四川通藏要地储备粮饷,以随时应对西藏局势,清军入藏的军饷、驻藏官员俸禄和西藏僧俗官员津贴的供给,均由四川负责清代规定,达赖和班禅需要定期遣使进京朝贡,西藏使者进京时,四川地区有护送、查核和管理的职卖。总之,清朝对西藏的经略离不开四川在各个方面的支撑,体现了作为朝廷直辖行省对于藩部地区的控制价值。

——邓涛《藩部经略与直省支撑—四川在清朝治理西藏中的地位和作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦国对于蜀地的改造措施,并简析其影响。(2)根据材料二,指出四川在清朝经略西藏中发挥的作用,综合上述材料,谈谈你对四川地区在统一多民族国家发展进程中所扮演角色的认识。

材料一 汉武帝时期派将军霍去病北击匈奴,夺取河西走廊,设置敦煌郡,并在郡城西面设置玉门关和阳关,扼守河西的大门。魏晋时期,中原战乱,不少大族和士人迁居河西地区,带来先进农耕工具和技术,推动敦煌的社会经济和文化发展。公元366年,僧人乐尊在敦煌城东南鸣沙山崖壁上开凿了莫高窟第一所佛窟。公元399年,东晋僧人法显等经敦煌西行取经,莫高窟作为西行者祈求道途平安的处所香火不断,日渐兴盛。隋唐时期的敦煌,呈现出国际大都市的风貌,汇聚不同的宗教、文化、艺术,招徕不同血统的民众在此定居。在统治阶级崇佛浪潮推动下掀起兴建石窟的高潮,一些大家族也争先开凿“家窟”。到武则天时期,莫高窟已经有一千多所窟龛,汇集了众多精美壁画、造像,成为佛教艺术的宝库。

——摘编整理自荣新江《敦煌学十八讲》

材料二 19世纪末,一大批西方探险家来到中国。1907年,英国探险家斯坦因深入河西走廊,在敦煌莫高窟利用王道士的无知,廉价骗购藏经洞出土敦煌写本二十四箱、绢画和丝织品等五箱。这些藏品现分藏在大英博物馆、大英图书馆等机构,藏品由各科专家编目、研究,发表大量的研究成果。斯坦因撰写五卷的考古报告《西域考古记》,还编著有《千佛洞:中国西部边境敦煌石窟寺所获之古代佛教绘画》一书。由于他在探险中有着惊人的发现,并获取大量的珍贵资料,被英国女王授予爵士勋号。1908年,法国人伯希和以白银五百两,获取写本、印本、文书、绢画等六千卷,并首次系统拍摄莫高窟照片数百张。由于伯希和通晓汉文,他获取了藏经洞中学术价值最高的经卷写本和绢本、纸本绘画,目前保存在法国国家图书馆和吉美博物馆。

——摘编整理自《敦煌藏经洞·传奇继续》

材料三 国际博物馆界公认必须严厉阻止非法贩卖考古文物、艺术品及民族工艺品,但是我们应该以不同的感受及不同的价值来看待那些在早期获得的、反映了那个时代特点的作品。长期以来,无论是通过购买还是通过捐赠等形式获得的文物已经成为保存它们的博物馆的一部分,并已延伸成为它们所在国家的遗产的一部分……呼吁归还多年来一直由博物馆收藏的文物已经成为博物馆面临的一个重要问题。虽需针对个案具体分析,但我们应该承认,博物馆不只为某一个国家的公民服务,还为每一个国家的公民服务。

——欧美18家博物馆联合签署《关于普世性博物馆的价值及重要性的宣言》

(1)根据材料一概括敦煌莫高窟成为文化艺术宝库的条件。(2)根据材料二并结合所学知识评价斯坦因等西方探险家的活动。

(3)根据材料三谈谈你对宣言的看法。

材料一 长久以来,威尼斯共和国都是地中海地区的金融与航运中心,形成了重视商业利益的社会氛围。1469年成熟的金属活字印刷技术传入之后,威尼斯印刷产业迅速发展,受到贵族富商的投资青睐。以阿尔丁出版社为例,出版商阿尔杜斯发现了当时市场上希腊文印刷的空白,于是荷马的史诗、伊索的寓言、亚里士多德等人的著作,这些手抄本时代的文字在威尼斯第一次被印刷出版。他还在印刷史上首次使用了逗号、句号和分号,使文本的阅读更加流畅无误;在书籍的开本方面,其首创的小八开本袖珍书使书籍更易于携带。除了古典时代的作品之外,乐谱、地图、带有解剖图解的医学书籍、世俗趣味的方言读物,都在这里大规模出版。到16世纪初期,威尼斯已经成为欧洲出版业的中心,被誉为“文艺复兴”的发动机。

——摘编自李昕《设计史视角下威尼斯早期印刷出版业的宏观形态塑造》

材料二 1884年英国人美查在上海创办《点石斋画报》,到1898年终刊共发行528期,刊出了4600余幅配有文字的手绘石印画。创刊之初,美查认为“画报盛行泰西,盖取各馆新闻事迹之颖异者,皆为绘图缀说,以征阅者之信。俾乐观新闻者有以考证其事,而茗余酒后,展卷玩赏,亦足以增色舞眉飞之乐”。学者将《点石斋画报》的图像分为“战争风云”“中外交涉”“声光电化”“舟车便利”“仁医济世”“租界印象”“西洋奇闻”“文化娱乐”等类型。以下是摘选自《点石斋画报》的两幅作品及其配文。

| 兴办铁路 五月下旬,天津来信云,创办铁路一节,朝廷业已允准,由大沽至天津,先行试办……将来逐渐推广,各省通行,一如电线之四通八达,上与下利赖无算,向不禁拭目俟之矣。(部分文字摘录) |

| 迎迓李傅相 中日失和已有一年,各埠生意清淡,故泰西各国从中劝和。特来电音恳请傅相至东瀛议和。倭主派外务大臣伊藤引舆迎迓。 |

——摘编自陈平原《左图右史与西学东渐》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析16世纪威尼斯成为欧洲出版业中心的原因。

(2)根据材料二概括《点石斋画报》的作品特色,并分析其史料价值。

材料一 1816年阿根廷宣告独立,然而独立战争并没有改变原有的经济社会结构,一小撮特权阶层占据大量土地,掌握着国家经济命脉。英美等国与统治阶级相互勾结,大肆侵略和掠夺,“在这个国家将近一半的商人是外国人”。地方封建割据严重,国家处于动荡和纷争之中,权力被众多“考迪罗”瓜分。直到1861年,阿根廷才正式成为统一国家。

——摘编自林华《拉美国家独立后50年的阶级矛盾和社会变革》

材料二 19世纪70年代至一战爆发前夕,阿根廷通过发展初级产品出口实现了经济的快速发展。1929年大危机爆发后,阿根廷的进出口遭遇前所未有的困难,经济模式开始向“进口替代工业化模式”转变。1946年,阿根廷政府实施第一个“五年计划”,将外资铁路国有化,并新建一系列基础设施。汽车、钢铁、石化等重工业发展迅速,食品加工、烟草、服装等轻工业也得到继续发展。至1949年,阿根廷年平均经济增长率接近6%,工业产量上升了25%。20世纪60年代以后,进口替代工业化战略暴露出诸多问题,如工业化进程缓慢,制造业占商品出口比重过低,政府积累下大量外债等。民众对政府的经济政策日益不满,并通过选举政治表达出来。新政府陆续出台贸易保护、高工资和高福利等社会政策,“进口替代工业化模式”进一步陷入困境。

——摘编自董国辉《阿根廷进口替代工业化战略确立的历史进程》

(1)根据材料一,分析阿根廷独立后迟迟没有实现统一的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿根廷工业化战略的特点及效果。

(3)综合上述材料,为阿根廷现代化之路提出合理化建议。

材料 新中国成立后,把加强中高等教育、注重技术型教育作为新中国教育方针。结合苏联经验,1952年政务院颁布的《关于整顿和发展中等技术教育的指示》强调培养大量中级技术人才是当务之急。很快大多数高等专科学校被并入本科院校或降为中等专业技术学校,少部分被撤销。到1952年底,全国中等专业技术学校已有1701所,在校学生达到635609人。1954年高等教育部发布《中等专业学校章程》,将初级职业学校与技术学校统称为中等专业学校(简称“中专”)。截至1957年,中专与技工学校的在校生数量已高达80万余人。以中专与技工学校为主体的中国职业教育迅速发展起来。

中共十一届三中全会后,社会对专业技术型人才需求迅速增加。1979年教育部经过调查研究提出了《关于中等教育结构改革的报告》,经过试点后,该报告国务院于1980年批转。在此指导下,一批中等职业学校纷纷建立,同时,以金陵职业大学为代表的13所首批职业大学也陆续建立。1983年,全国职业大学已达60多所,全国职业学校已有5481所,设置了近400个专业和工种,在校学生达122万人。一个从初级、中级(包括中等专业学校)到高级的职业教育体系逐步形成,职业教育发展方向基本确定。

——摘编自林靖《建党百年来中国职业教育的演进历程、历史经验与实践路向》等

(1)根据材料并结合所学知识,说明20世纪五十年代我国职业教育迅速发展的原因。(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪八十年代我国职业教育的新变化,并分析其意义。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪70年代前半期,我国掀起了第二次大规模成套技术设备引进的高潮。以下为当时设备引进办公室副主任陈锦华的口述内容:

1972年1月,国家计委服秀莲同志对我说,中央决定引进化纤和化肥的成套技术和设备,要我代起草个报告。

1972年10月,根据周总理的指示精神,《人民日报》发表了3篇批判极左思潮的文章,在全国引起很大反响。

70年代,外交领域出现了有利于对外经贸发展的新契机。当时西方发达国家的产品、设备、技术都急于找出路,对同我国做生意十分感兴趣。

当时我国纺织工业的主要原料依然是棉花,但其产量长期停留在40000多万石的水平上,……影响了人民群众的穿衣问题。

1977年底,引进13套大化肥(生产设备),已有7套投产。以后,又继续引进……年产尿素1593万吨。…可增产稻谷近6500万到8000万吨。引进的4套化纤技术设备起到了“老母鸡”的作用,…到2003年,我国已成为世界第一化纤大国。通过这次引进,我们积累了同西方发达国家打交道的经验,…据我所知,参与领导第三次大规模引进的很多骨干,都是从参与这次引进项目的人员中调去的。

——摘编自曲青山、高永中《新中国口述史(1949-1978)》

根据材料及所学,分析陈锦华的口述内容对研究“新中国第二次大规模技术设备引进问题”的价值。