材料一从考古文化遗迹看,4000—5000年前西藏昌都地区就已经存在大型古人类聚落遗址,其中包含着部分川西、滇西北地区原始文化因素和特点,与周边地区的原始文化发生了广泛的联系和交融。唐朝时吐蕃政权不断向周边部族扩张,公元7世纪,吐蕃势力逐渐深入和影响滇西北和西洱河地区,并于唐调露二年在塔城设立神川都督府。在此背景下,佛教沿滇藏茶马古道由吐蕃传入南诏统治地区,并以南诏传统宗教文化为基调,形成了独居特色的阿吒力教、东巴教等等。明初,中央王朝视木氏统治势力为防御和抵抗吐蕃势力的依托而大力扶持,木氏历征战而将统治范围扩大到滇西北、藏东南和川西等广大藏区,并实施大规模的强制性移民政策。清中后期至民国时期,随着改土归流在滇藏川等少数民族聚居地的深入推进和大量汉族移民的迁入,汉文化对少数民族文化的渗透成为主流,其程度与范围远大于少数民族文化的互相交融。

材料二文化遗产廊道理念源自美国20世纪80年代,是日益受到国际遗产保护届关注的保护遗产新思维与新战略。此理念以特定的历史活动、文化事件为线索把众多遗产单体串联成具有重要历史意义的廊道遗产区加以整体保护。滇藏茶马古道上千年悠久的历史积淀了灿烂的文化和丰富的遗产资源。然而,在当今全球化、城镇化和现代化加速发展的背景下,茶马古道及古道上珍贵遗产迅速衰竭,古道在邻近地区被人为割裂,造成古道遗产内在的历史和文化联系性断裂,破坏其文化的整体性。面对滇藏茶马古道令人堪忧的保护现实,文化遗产廊道区域化、整体性保护思想契合了古道保护的内在诉求。

(1)根据材料一并结合所学,阐述滇藏茶马古道下民族交融的条件及特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析滇藏茶马古道面临困境的原因,并提出相应的解决措施。

材料一 在中国古代传统社会中,基层治理实行的是“士绅之治”,乡村的实际权力掌握在作为地方精英的士绅手里。士绅们具有公共地位,负责地方事务,其地位则是被其所管辖的乡民所授权的。乡绅必须要对乡民负责,接受乡民监督,一切行为举止要考虑公共舆论和道德习俗的影响,不得任性而为。尽管在一定程度上,士绅的角色类似于政府在地方管理的角色,但作为地方的代理者和维护者,在与国家政权的关系上,其维护的是地方的利益,而不是国家政权的地方代理人。士绅虽也必须受国家管制,但其自身活动空间较大,比如,在维护地方利益方面,其可以与地方衙门进行交涉。

——摘编自秦德君毛光霞《中国古代“乡绅之治”:治理逻辑与现代蕴意一中国基层社会治理的非行政化启示》

材料二 近代以来,国家面临治理任务日益繁多,控制乡村显得更加重要。于是,政府逐渐重视起对基层的治理,原来乡村自治的界限被国家打破,基层政权日益官僚化,统一编制,基层政权的代理人由国家指派和管理。一方面,国家权力也因此通过多种途径渗入乡村社会,国家对乡村的控制得到加强,地方势力把持基层政权造成的地方团体化也被打破。另一方面,这种变化也打破了“双轨政治”的平衡,使国家有力量剥削乡村,农民的利益受到损害,地方基层治理被严重破坏。

——摘编自王德成《中国基层治理的历史沿革及当代转型》

材料三 党的十一届三中全会以来,特别是党的十四大以后,随着改革开放的深入,商品化经济程度不断加深,市场和政府在资源配置中地位的变化,中国基层组织逐渐形成了以街道党委为领导核心、以街道办事处为管理主体的治理模式,逐渐构建起“自治、法治、德治”相融合的乡村治理体系,同时,着力补齐农村基层社会建设短板。通过加强“街道办事处一居委会”体制,使国家政权的力量在城市基层不断得以强化,街道的行政组织机制也不断完善,居委会逐渐成为城市基层的“行政细胞”,行政能力与行政资源得到增强和提升。

——摘编自吴晓霞《当代中国基层治理的演进线索和内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代传统社会城乡基层治理的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响近代基层治理转型的因素。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析改革开放以来中国基层治理的历史经验。

材料一 考古工作者在江西仙人洞、吊桶环遗址,湖南玉蟾岩遗址发现了水稻遗存,距今约1.2万年;在浙江上山遗址发现了炭化稻米,距今1万年左右。新石器时代早期河南贾湖遗址证实,中国早在距今9000年时已有礼制活动。仰韶文化时期,开始出现礼器并形成相应礼制。中国象形文字的历史可以追溯到5000年前甚至更早。河南贾湖遗址的龟甲刻符,提供了8000年前早期先民开始探索文字的线索。在以郑州为中心的中原腹地不断发现仰韶文化时期的丝织品,这表明中国先民早在5000多年前已开始育蚕制丝。

——摘编自袁广阔《源远流长 博大精深——中华文明为人类文明进步作出重大贡献》

材料二 大约距今5000年前,黄河上游地区就接受了起源于西亚地区古文明的制作铜器、栽培小麦、饲养黄牛和绵羊等新的技术。与此同时,起源于史前时期中国的稻、粟、黍的栽培也向西亚和其他地区传播。特别需要指出的是,中华文明在接受了西亚地区传来的冶金术后,对其加以消化吸收,大约在距今4300年前的黄河中游地区发明了泥范铸造铜铃乃至青铜容器的技术。到了夏、商朝,青铜容器制作工艺技术得到突飞猛进的发展,形成了在世界上首屈一指的青铜文明。

——据王巍《中华文明探源工程——揭示中华文明起源、形成、发展的历史脉络》

材料三 2004年以来多家单位合作对甘肃省张家川县马家塬战国墓地进行了考古调查发掘,出土了罕见的金、银、铜、铁、玻璃、豪华二轮马车等殉葬器物,经过多学科联合攻关,揭示了丰富的历史文化信息,为研究西戎文化、秦戎关系、古代北方民族史、中国科技史以及中华文明多元一体格局演进历程等提供了新的实物证据。

——据杨维军《探索文明起源需要多方发力》

(1)结合所学知识,分析三则材料对研究中华文明的史料价值并说明你的依据。(2)综合上述材料并结合所学知识,简述实施中华文明探源工程的意义。

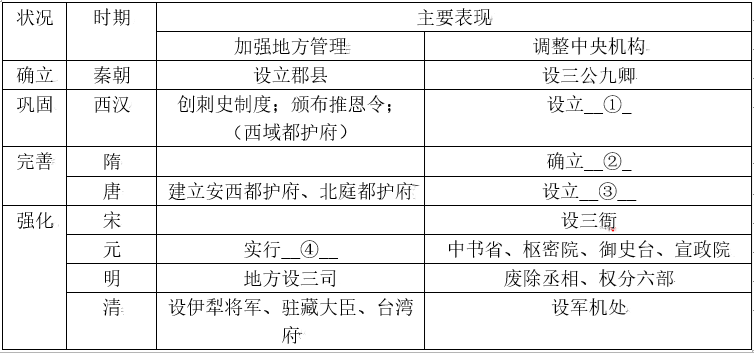

中国古代中央集权体制发展线索表

| 状况 | 时期 | ||

| 主要表现 | |||

| 加强地方管辖 | 调整中央机构 | ||

| 确立 | 秦朝 | 建立郡县制 | 设三公九卿 |

| 巩固 | |||

| 完善 | |||

| 西汉 | 创刺史制度;颁布推恩令;(西域都护府) | 设立__①__ | |

| 隋 | | 确立__②__ | |

| 唐 | 建立安西都护府、北庭都护府 | 设立__③__ | |

| 宋 | | 设三衙 | |

| 元 | 实行__④__ | 中书省、枢密院、御史台、宣政院 | |

| 强化 | |||

| 明 | 地方设三司 | 废除丞相、权分六部 | |

| 清 | 设伊犁将军、驻藏大臣、台湾府 | 设军机处 |

(1)依据表格提示信息,完善表格内容。

①____________;②____________;③____________;④____________。

(2)综合表格内容,归纳中国古代强化君主专制两种主要途径。

(3)综合表格内容,概括中国古代政治体制发展的趋势或特征。

| A.世卿世禄 | B.门第声望 | C.才能道德 | D.文化文章 |

中国古代中央集权体制发展线索表

(1)依据表格提示信息,完善表格内容。

①____________;②____________;③____________;④____________。

(2)综合表格内容,归纳中国古代强化君主专制的两种主要途径。

(3)综合表格内容,概括中国古代政治体制发展的趋势或特征。

材料一 “一边倒”是新中国成立初期独立自主和平外交政策框架中最核心的方针。它的形成与第二次世界大战结束前后的国际关系密切相关。当时的国际关系有两条线索:一是雅尔塔体系的建立;二是冷战的开始与两大阵营的形成。这使中国不能置身局外,中间道路难以行得通,“一边倒”就是在这样一个复杂的国际背景下酝酿形成的。

——丁明《战后国际关系与我国建国初“一边倒”方针的形成》

材料二 和平共处五项原则之所以在亚洲诞生,是因为它传承了亚洲人民崇尚和平的思想传统。……和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。和平共处五项原则中包含4个“互”字、1个“共”字,既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。

——习近平《弘扬和平共处五项原则建设合作共赢美好世界》

请回答:

(1)据材料一,概括指出“一边倒”方针提出的“复杂的国际背景”。结合所学知识,分析其实践意义。

(2)据材料二,概括和平共处五项原则具有强大生命力的原因。

(3)综合上述材料,谈谈影响一个国家外交政策的制定有哪些因素。