| A.《浅议我国早期国家政治制度的朝代——夏朝》 |

| B.《趣谈周武王与分封制》 |

| C.《论隋唐三省制度对中国历史的影响》 |

| D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

材料一 两汉期间,国家统一、黄河得到较好的治理。西汉时,黄河岁修堤防工程每郡达数千人,每年用于防洪抢险物料的经费也多达数千万之巨。汉武帝下定决心堵塞瓠子决河,并“自临决河”,命令群臣“皆负薪寞(填)决河”。经过努力,为患多年的瓠子决河被成功堵塞。东汉时,王景奉诏治河,依靠数十万人力修渠筑堤,不但使黄河决溢得到平息,而且充分利用了黄河的水利资源。此后,历800余年黄河没有大改道。

——摘编自鲁枢元、陈先德主编《黄河史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出两汉统治者重视黄河治理的积极作用。

材料二 松江府、太仓府、海门厅、通州并所属各县逼近海滨,率以沙涨之地宜种棉花,是以种棉者多而种稻者少,每年口食全赖客商贩运……究其种棉而不种稻之故并非沙土不宜于稻,盖缘种棉费用少而获利多,种稻工本重而获利轻,小民惟利是图。

(浙江籍官员张海珊日)吾里滨太湖自前明以来,时患水警……向籍楚蜀籼米接济。

——据【清】贺长龄《皇朝经世文编》

(2)指出材料的两个角度,并分别说明明清时期江南地区仰食他省客米局面出现的原因。

材料三 如今,中国已经成为全球经济中最具实力的国家,而美国则落居第二。如今的中国经济发展速度,已经超越了欧美等老牌的发达国家。中国新兴经济已经在全球领先,欧美等老牌发达国家已经深陷泥潭。如今,中国的政治和经济制度已经更为完善,甚至可能比美国的制度更具可持续性。

——据(美)伊恩·布雷默《中国经济是如何赢得未来的》

(3)根据材料三、结合所学知识证明“如今中国的政治和经济制度已经更为完善”。

材料一 秦朝和古希腊中央行政管理体制的示意图

材料二 纵观美国宪法诞生前的世界政治形势,封建君主制尚居绝对优势。16世纪末尼德兰革命胜利后建立的“联省共和国”,实际上是商业资产阶级和贵族联盟的寡头统治。具有划时代意义的英国资产阶级革命,建立的也仅是资产阶级和新贵族的联合专政。1787年宪法则创立了新的政体,第一条第九项规定“合众国不得授予贵族爵位”。宪法规定由人民选举总统,人民代表机构有权罢免总统。

——摘编自《评美国1787年宪法》

材料三 (法国大革命)废除了那样多自由所赖以存在的其他东西,这时,我便倾向于认为,如果当初由专制君主来完成革命,革命可能使我们有朝一日发展成一个自由民族,而以人民主权的名义并由人民进行的革命,不可能使我们成为自由民族。(中央集权制)这是旧制度在大革命后仍保存下来的政治体制的唯一部分,因为只有这个部分能够适应大革命所创建的新社会。

——托克维尔《旧制度与大革命》

(1)根据材料一,概括指出秦朝和古希腊所创造的政治制度产生的必然性。秦朝和雅典的政治制度分别对中国古代和近代西方的政治制度产生了怎样的影响?

(2)根据材料二,分析美国宪法所确立的“新的政体”的进步意义。

(3)归纳材料三作者的观点。结合所学知识,指出法国大革命后至19世纪中后期政体演变的主要趋势。

材料:历史上的“中国”一词含义较多,大致进程如下:

| 西周 时期 | 青铜铭文中最早出现“中国”一词,指天子所居之城或“王畿”地区,即周人的政治中心;或以洛阳居“天下之中”,称为“中国”。 |

| 春秋战国时期 | “中国”有了民族名称即华夏族的含义,与“蛮夷戎狄”等相对,且华夏族的内涵也在发生变化,如原被视为“蛮夷”的秦、楚,在战国时期逐渐成为华夏族,其分布区也因之成为地理空间意义上的“中国”。 |

| 汉代 | 将汉朝所统治区域视为中国,常与西域的一些国家对举。但在更多的情况下,“中国”一词仍是华夏族和汉族、汉朝核心控制区的含义。 |

| 魏晋南北朝 隋唐期 | “中国”一词多指汉族、汉族政权及汉族分布的中原地区,但少数民族入主中原后,便以“中国”自居,如拓跋魏认为自己才是中国的正统,反而把汉族建立的南朝叫作“岛夷”。唐代李延寿的《南史》《北史》把所有政权和民族都作为一体,仅有南北之分,但都是“中国”。 |

| 宋元时期 | 宋人只把宋朝看成“中国”,把辽、金、元等看成夷狄,但辽、金、元则常常自称“中国”。元朝的脱脱主持撰修前朝历史时把辽、金、西夏等国与宋朝一样,都看成“中国”的王朝。 |

| 明清时期 | 明朝官私文献中涉及与海外国家和民族交往的语境之下,“中国”一词开始具有国家的含义。晚清时期,传统的国家观即“华夷观”开始发生巨大变化,“中国”一词的内涵和外延发生质的变化。 |

——摘编自龙晓燕、王文光:《地域、民族、国家:“中国”一词作为国家名称的历史过程述论》

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“中国”一词含义的变化,拟定一个论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料 16世纪,欧洲旅行者首次接触茶叶,葡萄牙传教士在著作中提到了东亚人饮茶的习俗。欧洲人发现了它提神醒脑的功用后,慢慢尝试把茶叶融入自己的饮食中。英国东印度公司踀中国没有直接贸易往来,只能从荷兰进口价格昂贵的茶叶。17世纪80年代,饮茶已成为英国上流资族社会的重要生活组成部分。

1704年,英国联合东印度公司开启了直接与中国贸易的大门。此后公司的业务几乎被茶叶贸易垄断,他们为同已经抢占先机的荷兰东印度公司竞争,选择与广州当地的行商合作。茶叶成为18世纪大都市杂货商店的一般商品,茶叶存在于商店招牌、报纸广告和商业名片的装饰设计上。1723年英国政府提高了茶叶消费税,导致走私茶叶大行其道,在不知不觉中帮助茶叶普及。18世纪,英式茶文化的社交功能得到拓展,不但有流行在上流社会的早茶,中产阶级也加入进去,制茶被认为是妇女的日常生活职责,需要遵循特殊的礼仪。18世纪70年代末,饮茶不再是富人的专属,已经进入到千家万户,跨越了社会等级,每天喝茶成为人们的普遍生活方式。

到19世纪,英国在印度阿萨姆种植园以机械化工序培育茶叶,减少了对中国的依赖。到二战后,全球茶叶贸易实际已经被英国公司垄断。茶叶在英国不再是异域文化的舶来品,逐渐融入进国民意识中。20世纪末,为应对碳酸饮料带来的冲击,英国推广量产的茶包,改变了茶的社交性,使沏茶成为一件方便快捷的事情,适应了现代社会的需要。

——摘编自[英]马克曼·埃利斯等《茶叶帝国:征服世界的亚洲树叶》

围绕材料,结合世界近现代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)材料一 中世纪晚期,英国在继承罗马古干道的基础上,修建了一些新道路。以当时的交通状况,从国内任何一个地方出发,骑马两周内都可以到达伦敦。北方以“北方大道”为主体,连接北方各郡,东南部道路分布稠密,西南和西部相对偏少。为发展地方经济,人们对内河航路设施的建设具有浓厚的兴趣。英国海岸分布着众多与可通航的内河相连或相邻的港口,构成了一个发达的沿海交通网。

材料二 交通运输的发展架起了城乡之间沟通的桥梁,周围村庄、附近城镇、繁华城市都留下了农民商品买卖的身影。处于交通沿线的村庄渐渐与城镇融合,将人们孤立和隔绝起来的种种界限正在逐渐消失,领主的超经济统治逐渐削弱,村庄的农奴转化成市民,所有佃户享有市民全部的自由和习惯。城镇里的“自由空气”吸引着乡下众多“外来者”不断涌入,在新的经济生活的孕育下,个人权利意识和要求越来越强烈。14世纪末,受雇于庄园的长工多数离开庄园,有的去做打谷之类的短期农活,还有的成为乡村木匠、织工、屠夫等。

——摘编自郭华《中世纪晚期英国交通运输的发展及其对社会变化的影响》

(1)据材料一,概括中世纪晚期英国交通业发展的特点。(2)据材料二并结合所学知识,分析中世纪晚期英国交通建设对社会变革的影响。

材料一 关于世界近代史上限,存在下述10种不同的看法:“英国革命”说。80年代中期以前,绝大多数教科书和绝大多数学者坚持这一看法,而且至今仍有相当数量的学者坚持此说。他们认为,确定世界近代史的开端,应以在世界历史上带有全局性影响的资产阶级革命事件为标志;英国资产阶级革命的成功是在一个欧洲大国中的胜利,它对世界历史进程产生了决定性的影响。直到90年代中期,这一说法仍颇有市场。

材料二 “19世纪”说。有学者认为,世界历史的发展,从来都不是平衡的;欧洲领先进入近代,并不等于世界同时进入近代;欧洲近代上限与世界近代上限之间,必然会有一个“时间差”。欧洲近代史的上限开始于15世纪下半叶,世界近代史则开始于19世纪。世界近代上限是世界性的,而决不是区域性的。从19世纪初到19世纪末,是世界从前资本主义到资本主义时代的完整的过渡期,是世界历史的真正上限。

——上述内容摘编自赵文亮《近二十年来我国学术界关于世界近代史分期问题的研究》

(1)依据材料一、二、作者提出哪两个时期分别是世界近代史的开端?并概括说明确定这两个时期为世界近代史开端的最主要依据。(2)如果让你界定世界近代史的上限,请提出一个新的观点并加以论述。(要求:观点明确,表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

材料一 与宋元时期政府在疾病救助上相对积极的政策相比,人口更多、瘟疫更为频繁的明清时期变得日渐消极了。瘟疫的救疗在技术上要比饥寒的赈济复杂得多,在当时的社会医疗条件下,官方实际上难以全面担负起复杂的疫病防治责任。在古代中国,匿灾不报、粉饰太平是一种普遍的现象。比如在清代江南,平均每年有2.44县次发生瘟疫,但如此频繁的疫情在《清实录》中却鲜有反映。疫情无法“上达天听”,必然妨碍国家采取可能的防疫举措,也不利于更好的敦促地方官府和民间社会开展有效的救治活动。比如在1820年前后的全国性霍乱大流行中,由于国家和社会都无法对疫情提供可信的解释,“人人恐惧,讹言四起”,这种气氛迅速扩散,从而给社会生命财产安全造成巨大的灾难。

——摘编自余新忠《明清以来的疫病应对与历史省思》

材料二 新中国成立后,通过政府的统一规划、组织和大力投入,医疗卫生服务体系得到了迅速的发展,形成了包括医疗、预防、保健、康复、教学、科研等在内的比较完整的、布局合理的医疗卫生服务体系。党和政府始终坚持以人民为中心的发展思想,构建我国基本医疗卫生制度,建立了覆盖城市、农村的医疗预防保健三级网,使全体人民享有基本医疗保健成为可能。我国实行计划免疫制度,使疫苗可预防的传染病降低,艾滋病、结核病、血吸虫病、乙肝等重大疾病得到了控制,职业病和地方病的防治工作也取得了可喜的成效。

——摘编自牟海林《中国医疗卫生体制改革的公平取向及其实现》等

(1)根据材料一、概括指出明清时期政府在疾病救助上应对不力的原因。(2)根据材料二并结合所学内容,说明现代中国医疗卫生事业发展的意义。

材料一:1860年,根据《中英天津条约续增条约》的规定,天津成为北方最早的通商口岸之一。天津开埠后,吸引了一批外国商人,他们“希望这个港口能在重要性上压倒上海或其他敌手,或者至少把这些地区的商业吸引过来”。此后,每年都有大批洋货通过天津输往华北各地,除一部分分销直隶各地外,山西、陕西、河南、山东等中级市场或初级市场的进口商品都是通过天津转运过去的。如果说开埠使天津在经济上逐渐摆脱了对北京的依附,那么20世纪初年以天津为中心的水陆交通运输网络的形成,则使天津在经济上逐渐摆脱了对上海的依附。随着天津对外贸易特别是直接贸易的增长,为其后成为中国北方第一大城市和全国第二大城市奠定了基础。

——摘编自何一民《开埠通商与中国近代城市发展及早期现代化的启动》

(1)根据材料并结合所学知识,简析晚清天津城市发展的原因。材料二:

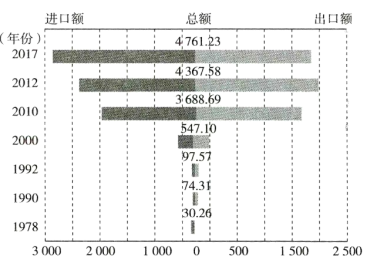

上海对外经济贸易数据

改革开放以来,上海累计实到外资2400多亿美元。现有跨国公司地区总部687家、外资研发中心448家,是我国内地外资总部型机构最多的城市。“走出去”网络遍及全球178个国家和地区“一带一路”建设成为上海对外经贸合作的新机遇和新空间。

——摘编自国新网

(2)根据材料二,指出改革开放以来上海发展的表现,并结合所学知识分析其促进因素。材料一 汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车;在加工方面,脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等,都有彼此配合的农具。汉代利用杠杆原理制造桔棒和水碓,利用轮、轴的作用制造辘轳、连枷、飏扇,磨、碾、砻等,利用齿轮制造翻车,从而制造了一批省力、高效的新农具。

——《两汉农具及其在中国农具史上的地位》

材料二 1771年,理查德·阿克莱特的第一个纺织厂便是在德比郡溪流旁的水力工厂,其生产过程经常会受到季节性水量变化的影响。1784年,瓦特虽然开发出了复动旋转式蒸汽机,但仍体积巨大,效率低下。曼彻斯特市区第一座以蒸汽为动力的纺织工厂只好推迟落成,据W·查罗娜指出,这个工厂实际开工已经是1789年5月的事了。

——《英国史10讲》

材料三 产业组织方式的变迁是伴随着生产技术的变迁而发生的。第一次工业革命将分散的家庭作坊、手工工场转向纵向一体化的工厂模式,第二次工业革命出现了许多大型企业集团。第三次工业革命中,为适应全新生产方式,无论是产业内部还是产业之间都将呈现出组织方式的新趋势:在以知识为基础的经济和市场中,企业通过网络,跨越边界与环境相联系已成为最经常、最普遍的现象。

——摘编自《第三次工业革命对生产方式、产业组织方式的影响》等

(1)根据材料一,概括指出汉代农具发展的成就,结合所学知识,说明上述成就取得的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,从劳作方式的角度,说明工厂式生产的特征。

(3)根据材料三并结合所学,指出三次科技革命引发的生产组织的变化,并分析变化的原因。