材料一 “万年奠基”

| 重要认识 | 主要依据 |

“万年奠基 ” | 华北驯化了粟和黍,长江中下游地区开始种植稻;先民们开始磨制石器和制作陶器;各地出现了小型的定居村落。 |

材料二 “古国时代”

| 重要认识 | 主要依据 |

| “五千多年进入” | 以浙江良渚、湖北天门石家河、湖南鸡叫城等遗址为代表,多有大型水利设施和城址的兴建;玉器、漆器、精致陶酒器等都出自各地的顶级墓葬。 |

| “四千三百年中原崛起” | 山西陶寺和陕西石峁两座巨型都邑相继出现;形成了以中原为中心的历史趋势。 |

材料三 进入“王朝时代”

| 重要认识 | 主要依据 |

“四千年王朝建立” | 距今3800年以后,进入王朝时代,以二里头遗址和三星堆遗址为代表;夏王朝建立,①制代替②制。 |

“三千年王权巩固” | 西周初年,周王通过“③亲戚”,实现了王朝对王畿之外广大区域的稳固统治。 |

| “两千两百多年统一多民族国家形成” | 秦始皇统一中国,“海内为④,法令由一统 ”。 |

材料四 提出判断进入文明社会标志的新方案

传统方案 | 新方案 |

| > 金属工具的出现 > 文字的发明 > 城市的形成 | >生产发展,人口增加, 出现城市 >社会分工和社会分化不断加剧,出现阶级 >权力不断强化, 出现王权和国家 |

(1)“万年奠基”的核心依据是( )(单选)

| A.南稻北粟格局 | B.原始农业产生 | C.石器工具进步 | D.定居村落出现 |

(2)依据材料,这一时期文明发展趋势是( )(单选)

| A.此消彼长 | B.部落联盟 | C.多元一体 | D.碰撞交融 |

(3)以下对于“古国时代 ”的认识,理解合理的有( )(双选)

| A.“ 大型水利设施和城址的兴建 ”,体现较强的人力、物力调动能力 |

| B.“顶级墓葬”多,说明社会物质财富快速增长 |

| C.“巨型都邑”出现,可能成为政治、经济、文化中心 |

| D.“ 以中原为中心”,印证古代中国整体步入文明时代 |

(4)材料三将以下相应选项匹配到上表的空格处。

A郡县 B禅让 C奴隶 D封建 E世袭

(5)相较于传统方案,新方案有何显著变化?

(6)从历史与现实的角度,简要谈谈中华文明探源工程的意义。

材料一

材料二 那时候,山里来了一帮种玉米的人。他们种玉米不是为了自己吃,也不是为了养活家人,而是要把玉米卖给别人,一心想发财……过去,这里是莽莽苍苍的群山,如今变成荒山秃岭。守林人呜呜咽咽地唱起悲歌……谁砍伐树木,加斯巴尔就该撕碎他的 眼睑;谁放火烧山,加斯巴尔就该烧毁他的睫毛……

——阿斯图里亚斯《玉米人》(小说)(1949年)

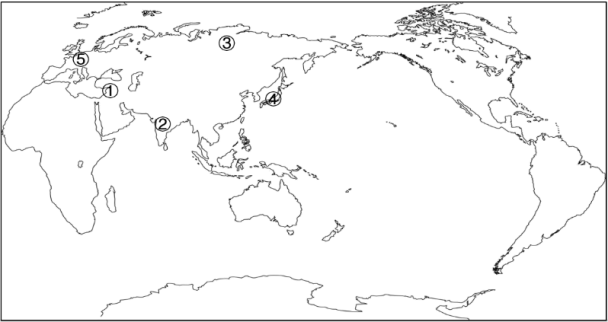

材料三 16、17世纪,玉米在欧洲的名称有“ 西班牙麦、印第安麦、土耳其麦、法兰西粟”等,在西非被称为“葡萄牙黍”,在日本称为“南蛮黍”等。

——张箭《从美洲到中国:玉米、马铃薯、甘薯的传播之路》

材料四 在湿热的西非和漫长的越洋旅程中,奴隶贸易要求能长时间储存并满足大量需求的食物,体积不大的玉米就能提供足够的能量和水分。

——阿图洛•瓦尔曼《玉米与资》

材料五 玉米传入中国,其渠道比较多。简单来说,一是从西亚、中亚等传入我国西北;二是经印支、缅甸等传入我国西南;三是越印度洋、中国南海,传入我国东南沿海。

——整理自张箭《从美洲到中国:玉米、马铃薯、甘薯的传播之路》

材料六

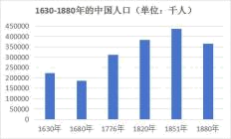

——资料来源:曹树基的“中国人口数据库(1393—1953)”

(1)“玛雅玉米神像 ”,可用以实证( )(单选)| A.人类驯化玉米 | B.玛雅文明高度发达 |

| C.英国殖民拉美 | D.玛雅人的信仰观念 |

(2)小说《玉米人》,以艺术手法反映的本质冲突是( )(双选)

| A.个体劳作与集体劳作的生产方式 |

| B.自给自足与市场主导的经济形态 |

| C.自主经营与侵略掠夺的政治立场 |

| D.顺应自然与改变自然的思想观念 |

(3)从材料三玉米的名称中,可以提取哪些方面的历史信息?

(4)材料四“越洋旅程”中的“洋 ”当指( )(单选)

| A.太平洋 | B.大西洋 | C.印度洋 | D.地中海 |

(5)材料五的路线中,与“海上丝绸之路”基本一致的是( )(单选)

| A.路线“一” | B.路线“二” | C.路线“三” |

(6)依据材料六,哪一时期人口呈整体上升趋势?导致这一变化的主要经济原因有哪些?

(7)综合上述材料,你认为玉米传播对世界历史发展带来怎样的影响?

材料一 汉代以前,中国史书中关于水果种类的记载极其稀少。但汉代之后,葡萄、西瓜、胡桃等等水果的记载开始不断增加。魏晋之后,带“胡”字的作物开始大量在中国流行,胡瓜、胡葱、胡蒜、胡萝卜、胡椒等等。

(1)分析中国古代农作物品种增加的原因。材料二 明代之后,番茄、番薯、番石榴等食物开始在中国流行。而一批食物的名称也逐渐改变,胡蒜被称为大蒜,胡麻被改成芝麻,到清代,以“胡”字开头的食物名称已不多见。

(2)分析明代以来食物名称变化的趋势,并分析其原因。材料三 19世纪以来,新的食物名称不断出现。

中国

图1 咖啡 图2 色拉 图3 咖喱

(3)概括19世纪以来,中国新事物命名的方法。美国自20世80年代以来,许多来自中国的食物名称发生了转变,饺子原本叫dumpling,逐渐改为jiaozi。中国产的乌龙茶,原本称为dark tea,逐渐改为oolong。

(4)从美国食物命名的转变中,你能获取哪些信息?(5)综合上述材料,概括哪些因素影响了食物的称谓?

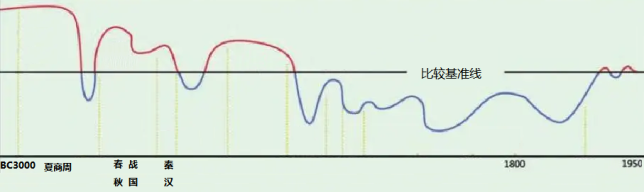

(1)上图的“比较基准线”为中国现代的年平均气温,历史上年平均气温连成的曲线位于基准线上方时,称为“暖期”;位于基准线下方时,称“冷期”。试问公元前3000年至公元1800年间,中国气候的变化经历了几个暖期?

(2)上图所示,秦汉时期虽然处于气候史上的暖期,但与此前相比,气温变化已呈缓慢下降的趋势。随着这一趋势的不断加强,北方游牧区的生态开始恶化,自然灾害连年发生,游牧民族开始南下。试问,这一时期有哪个游牧民族南下?他们的南下产生了哪些影响?

(3)从长时段看,气候变化影响人的活动,而人的生产与生活也影响了气候和环境。试举出近代以来工业文明对气候与环境造成影响的史实。

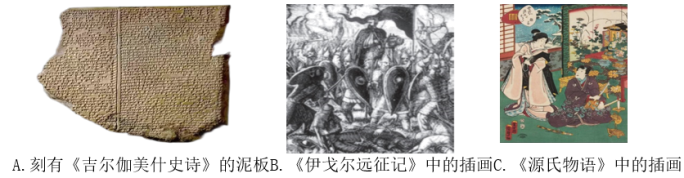

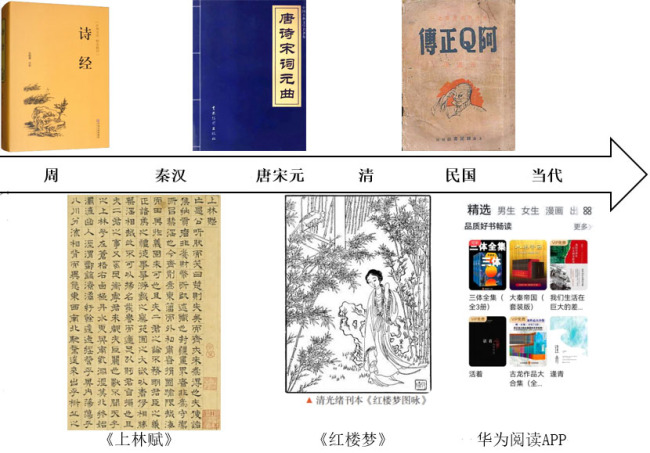

文学是历史的一面镜子。阅读材料,回答下列问题:

观察“中国文学发展史”时间轴,回答问题:

| A.城市经济的繁荣 | B.印刷术走向普及 |

| C.商帮群体的推动 | D.手工工场的兴起 |

(3)鲁迅的《狂人日记》是一部白话小说,这一做法响应了(单选,填涂字母)

| A.百日维新的办报理念 | B.清末新政的文教政策 |

| C.南京临时政府的除旧布新 | D.新文化运动的倡导 |

(4)当代文学载体的电子化特点直接得益于?(单选,填涂字母)

| A.全球贸易网络的形成 | B.工业革命的推动 |

| C.信息技术革命的发展 | D.城市化进程的影响 |

(5)综合上述材料,概括中国文学发展的趋势。

英国是世界上较早进入资本主义社会、实现工业化的国家,深刻地影响着世界近现代历史。以下是小赵同学搜集的有关英国历史的图片。

A.马斯顿荒原战役B.宪章运动中游行请愿C.18 世纪末 19 世纪初,使D.18 世纪中叶英国下院开会

(1)请将上述图片反映的史事或现象,按照出现的先后排列(填写字母)

(2)图A画面中交战双方是(填写字母)( )

A.英军—民兵B.工人—议会军C.议会军—王党军D.殖民军—大陆军

(3)在图B和图D中,居于画面主体地位的社会阶层分别是和;在今人看来,C描述的情景中存在的最大问题应是

(4)图C画面中反映的生产方式,给经济社会发展带来了什么影响?

(5)上述图片反映的史事或现象中,可以透视出此时期英国历史发展呈现出什么趋势?

7 . 当今世界正经历百年未有之大变局,……中国如何参与全球治理并与中国自身的发展结合起来,具有重要意义。

材料一 在鸦片战争以前的百余年时间里,英国对华政策的基本目标是打开中国市场,将中国纳入其全球殖民体系之内。

——摘编自张俊义《鸦片战争前清政府国家治理的英国视角》

1.结合所学,简述英国“将中国纳入其全球殖民体系之内”的原因有哪些?材料二 “一战”是现代意义的全球治理体系开始构建的时间节点,中国是全球治理体系的重要参与者。“二战”时期及战后,中国夯实了参与全球治理体系的基础。

—— 摘编自侯中军《近代中国国家治理与全球治理体系的关系及理论思考》

2.结合材料二,概述中国参与全球治理体系的相关史实。材料三

| 时间 | 大事记 |

| 1953年 | 提出和平共处五项原则 |

| 1955年 | 参加万隆会议,提出“求同存异”方针 |

| 1971年 | (1) |

| 1978年 | 十一届三中全会,开启改革开放 |

| 2001年 | (2) |

| 2013年 | 提出共建“一带一路”倡议 |

| 2022年 | “人类命运共同体”理念写入联大决议 |

4.综合材料及所学,你如何看待近代以来中国参与全球治理的历程?

材料一 人口(单位:百万)统计表

1700 | 1820 | 1900 | 1950 | 2001 | |

中国 | 138 | 381 | 400 | 547 | 1275 |

美国 | 1 | 10 | 76 | 152 | 285 |

世界 | 603 | 1042 | 1564 | 2521 | 6147 |

中国占世界比重(%) | 23 | 37 | 26 | 22 | 21 |

材料二 GDP(10亿1990年国际元)统计表

| 国别 | 1700 | 1820 | 1900 | 1950 | 2001 |

中国 | 83 | 229 | 218 | 240 | 4570 |

美国 | 0.5 | 13 | 312 | 1456 | 7966 |

世界 | 371 | 696 | 1973 | 5326 | 37148 |

中国占世界比重(%) | 22 | 33 | 11 | 5 | 12 |

(1)据材料一,指出中国人口成倍增长的两个阶段( )(双选)

| A.1700—1820 | B.1820—1900 | C.1900—1950 | D.1950—2001 |

(2)1700—1900年间,与美国人口变化有关的因素包括( )(双选,4分)

| A.各地移民的持续涌入 | B.印第安人的西迁 |

| C.两次工业革命的影响 | D.两次战争的影响 |

(3)结合材料一、二,中国经济在1820—1950年间发展缓慢的原因包括 ( )(双选)

| A.人口增长过快 | B.没有出现工业生产 |

| C.内外战争频繁 | D.不平等条约的负担 |

(4)依据材料二,结合所学,说明中美经济发展呈现的不同特征,并分析其政治原因。

(5)综合上述材料并结合所学,简述你对人口变化与经济发展关系的认识。

9 . 历史研究中,历史学家往往会对历史数据进行收集、归纳和分析,为相关的史学研究提供新的资源、视角和方法,帮助历史学家更合理地理解和解释历史。

表一:欧美大国钢铁产量(1890-1913年)

(单位:百万吨;1890年为生铁产量,以后年份为钢产量)

| 国别 | 1890年 | 1900年 | 1910年 | 1913年 |

| 美国 | 9.3 | 10.3 | 26.5 | 31.8 |

| 英国 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 7.7 |

| 德国 | 4.1 | 6.3 | 13.6 | 17.6 |

| 法国 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 4.6 |

| 奥匈帝国 | 0.97 | 1.1 | 2.1 | 2.6 |

| 俄国 | 0.95 | 2.2 | 3.5 | 4.8 |

| 意大利 | 0.01 | 0.11 | 0.73 | 0.93 |

A.英国美国 B.俄国德国 C.美国德国 D.美国俄国

(2)表一数据反映欧美钢铁产量出现增长的原因是(双选)( )

A.钢铁产业部门的新技术改造 B.社会阶级结构的重大变化

C.生产组织和管理方式的变革 D.社会生活方式的巨大改变

表二:1914年欧洲部分列强占有的殖民地统计表

| 国别 | 占有殖民地数/个 | 殖民地人口/人 |

| 英国 | 55 | 3.9亿 |

| 法国 | 29 | 6235万 |

| 德国 | 10 | 1307万 |

| 比利时 | 1 | 1500万 |

| 葡萄牙 | 8 | 968万 |

| 荷兰 | 8 | 3741万 |

| 意大利 | 4 | 139万 |

A.拉丁美洲 B.非洲 C.亚洲 D.美洲

(2)对表二反映的历史现象解读正确的是(双选,4分)

A.标志资本主义世界殖民体系建立 B.揭开亚非拉民族独立运动序幕

C.形成英国为中心的世界贸易格局 D.资本主义发展到帝国主义阶段

表三:欧美大国总人口(1890-1920)(单位:百万人)

| 国别 | 1890年 | 1900年 | 1910年 | 1913年 | 1920年 |

| 俄国 | 116.8 | 135.6 | 159.3 | 175.1 | 126.6 |

| 美国 | 62.6 | 75.9 | 91.9 | 97.3 | 105.1 |

| 德国 | 49.2 | 56.0 | 64.5 | 66.9 | 42.8 |

| 奥匈帝国 | 42.6 | 46.7 | 50.8 | 52.1 | -- |

| 法国 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 39.7 | 39.0 |

| 英国 | 37.4 | 41.1 | 44.9 | 45.6 | 44.4 |

| 意大利 | 30.0 | 32.2 | 34.4 | 35.1 | 34.7 |

A.社会保障体系建立 B.工业革命影响 C.医疗体系建立 D.城市化推动

(2)表三中1913-1920年欧美大国人口变动的主要原因是(单选)( )

A.疫病流行 B.人口迁移 C.环境污染 D.世界大战

4.结合上述内容,概述19世纪晚期至20世纪初期的世界发展趋势。

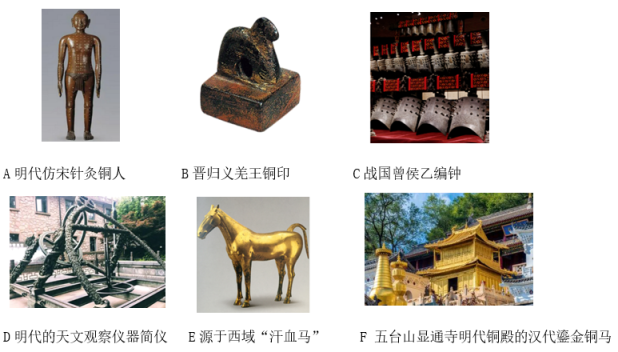

10 . 人类文明的起源与金属的利用有着密切的关系。铜作为人类最早使用的金属,中华土地上的古代先民每一次对其重铸,就象征着对中华文化的创新和书写。某校学生以“铜—中华文化的使者”为主题开展了自主性探究学习,过程如下:

1.任务一:收集中华先民使用铜的考古证据。| 序号 | 考古发现 | 名称 | 历史意义 |

| ① |

| 铜绿山古铜矿冶遗址 | 遗址位于湖北省大冶市,是我国目前发现铜采冶延续时间最长、规模最大、采冶链最完整、采冶技术最高、保存最完整的古代矿冶遗址 |

| ② |

| 半圆形铜残片与两截铜管 | 出土于陕西西安临潼姜寨聚落遗址,可能是目前我国已知的最早冶炼产物 |

| ③ |

| 网格纹青铜鼎 | 出土于河南偃师二里头遗址,是中国迄今所见时代最早的铜鼎,被誉为“华夏第一鼎”。 |

| ④ |

| 秦始皇陵铜车马 | 是中国考古史上出土的体型最大、结构最复杂、系驾关系最完整古代青铜车马,是考古所见的最大的组合型青铜器,被誉为“青铜之冠” |

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.“万邦”时代 D.夏商时代

(2)上列文物中,能够反映中华大地早期国家形成的历史是(单选)( )

A.① B.② C.③ D.④

(3)上列④号文物能够反映秦朝的(单选)( )

A.皇帝制度 B.三公九卿制度 C.郡县制度 D.宰相制度

2.任务二:收集文献中有关铜钱的记载。阅读下列材料,回答问题。

①“(西汉)元狩五年三官初铸五铢钱,至平帝元始中,成钱二百八十亿。”

②“(唐)武德四年,废五铢钱,铸‘开元通宝’钱,每十钱重一两,计一千重六斤四两。”

③“(北魏)初至太和,钱货无所用也。孝文帝始诏天下用钱。十九年,公铸粗备,文曰‘太和五铢’。”

(1)上述材料中“元狩”“元始”“武德”“太和”属于(单选)( )A.谥号 B.庙号 C.年号 D.字号

(2)上述材料③孝文帝属于(单选)( )

A.匈奴族 B.鲜卑族 C.女真族 D.蒙古族

(3)三则文献史料共同反映中国古代(双选)( )

A.政治制度建设 B.货币名称变化

C.货币制度改革 D.赋税制度演变

3.任务三:解读文物背后的中华文化。

示 例:(F):中外文化交流下佛教文化在中国的传播和中华文化对外来文化的吸收;

中国古代宫殿式大型建筑文化特色。

(1)( ):________________。

(2)( ):_______________。

4.任务四:结合本题中提供的文物,概括中华文化的基本特点。