材料一

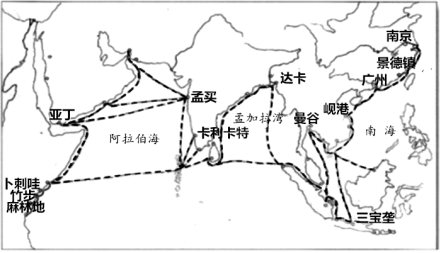

海上陶瓷之路示意图

明清时期,景德镇不但是中国,而且是世界的制瓷中心,生产大量精美的青花瓷、五彩瓷、克拉克瓷等,并能够设计各种不同的装饰图案适应国外的市场需求。明清时期朝贡贸易密切,永乐二十一年各国使臣和商人到南京的一次就有1200多人,这些使臣回国都购买大批瓷器。郑和的船队不仅带回了永、宣青花瓷赖以形成特色的进口青料——“苏麻离青”,同时也开拓了庞大的海外市场。当时景德镇的十里长街店铺多达1221家,其中70%以上是徽商开设的。1602—1644年,荷兰东印度公司贩运到东南亚的中国瓷器,总数就达到420万件以上,多数是景德镇瓷器。

——摘编自孙文伟、孙天健《明代瓷器成就及其社会原因》等

(1)依据材料,概括明清时期景德镇瓷业发展特点,并结合所学分析原因。材料二 17世纪以前,欧洲时常爆发流行病,食物霉变是重要原因,劣质餐具是罪魁祸首。中国瓷器密封性能好,不利于病菌的粘附和繁殖。景德镇的瓷质茶具、咖啡具、巧克力杯大量出现,丰富了饮品器皿,改变了人们的生活方式,推动了欧洲饮食文化的发展。文艺复兴时期,景德镇陶瓷以洁净的胎体配以动人的故事,展示王公贵族或富商巨贾纵情现世的享乐,对世俗生活具有潜移默化的影响。18世纪欧洲还盛行用景德镇青花瓷作为镜框,用瓷板镶嵌桌椅,甚至墙壁、天花板、窗户的凹处都用陶瓷镶嵌。欧洲王公显贵竞相陈列收藏中国瓷器。景德镇瓷器明快、秀丽、严谨、精巧的艺术风格,给沉闷的欧洲艺术吹来了一阵清凉的东风,形成了洛可可艺术。

——詹嘉、袁胜根、胡伟《明清时期景德镇瓷器在欧洲文明进程中的作用》

(2)依据材料并结合所学,简述中国瓷器在欧洲文明进步方面产生的影响。材料一 夫自轩辕以来,代有刑官,而五刑之法渐著,其详弗可复知。逮魏文侯师于李悝,始采诸国刑典,造《法经》六篇。汉萧何加以三篇,通号《九章》。曹魏刘劭又衍汉律为十八篇。晋贾充又参魏律为二十篇。唐长孙无忌等又取汉魏晋三家,择可行者,定为十二篇,大概皆以《九章》为宗。历代之律,至于唐亦可谓集厥大成矣。

——【明】刘惟谦等《进大明律表》

材料二 明代法律形式包括《大明律》《大诰》和榜文等。

《大明律》吸收了《唐六典》《元典章》以职官分类编制法典的长处,创立了以六部分类的新体例。《大明律》共七篇,“名例”以下,分别为吏律、户律、礼律、兵律、刑律和工律六篇。其在定罪量刑上侧重尊君。《大明律》文字浅显、通俗易懂,实用性较强。

《大诰》是由朱元璋编订的特别法。朝廷规定,每家每户都要有一本《大诰》。如家里不收藏《大诰》、不遵守《大诰》,要“迁居化外,永不令归”。读书人要向普通百姓宣讲《大诰》,科举考试也要从其中出题。

榜文是明初一种文告形式的单行法规。朱元璋创造了“教民榜文”之类的普及政教法令于民间的制度,让“里老人”宣讲简明扼要的“圣谕”,即“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”,并把这些内容刻石立碑,以为教民之用。

——摘编自朱勇主编《中国法制史》

(1)结合所学,给材料一中法律编纂的历史划分阶段,并说明理由。(2)依据材料二、概括明朝初年立法的特点,并分析其原因。

材料一

| 《中国共产党简史》目录摘编 第一章 中国共产党的创建和投身大革命的洪流 三、中国共产党的成立和民主革命纲领的制定 五、北伐战争和工农运动 第二章 掀起土地革命的风暴 一、以武装斗争反抗国民党的反动统治 四、九一八事变后的局势和中央红军长征的开始 第三章 全民族抗日战争的中流砥柱 二、开辟敌后抗日游击战争和坚持统一战线中的独立自主 五、加强党的建设、推进马克思主义中国化和开展整风运动 第四章 夺取新民主主义革命的全国性胜利 四、夺取全国胜利纲领的制定实施和人民民主统一战线的巩固扩大 六、党的七届二中全会和筹建新中国 …… |

材料二

井冈山会师(油画) |  遵义会议会址 |

瓦窑堡会议旧址 |  刘邓大军千里跃进大别山 |

(要求:观点正确,史实准确且充分,史论结合,逻辑清晰)

材料一 白银货币化促进了明代的社会转型,也即中国近代化的进程。这一进程主要由三个方面组成

进程一:农民从纳粮当差(服役)到纳银不当差,导致了劳动力市场形成。

进程二:促进了农业走向商业化的过程。

进程三:促进市镇兴起,推动中国近代城市化的进程。

通过海外贸易,大量外银流入中国。中国对白银的需求在这一时期是促使全球贸易诞生的一个重要的因素。中国是凭借本土的变革需求主动走向全球,成为全球化的一部分的。在16世纪,全球经济体系并不是西方创造的,明代中国曾积极地参与全球经济体系初步的建构,为此作出了历史性贡献。

——摘编自高寿仙《明代白银货币化与中国向近代的转型——访万明研究员》

材料二 白银货币化,使朝廷不能凭借国家权力,把发行货币作为聚敛财富、解决财政困难的手段。白银货币化造成的一个结果就是,国家无法像印纸钞时那样轻易地把大批社会财富聚于自己控制之下。正是海外白银的大量流入和白银在民间的普遍使用,才对朝廷所长期坚守的钱钞货币体系构成致命冲击。实际上,白银货币化冲垮了钱钞本位而大大增加了国家财政摄取社会财富的难度和成本,专制的国家经济权力由此受到严重削弱。

——摘编自陈昆杨小玲《明代白银货币化的社会影响》

材料三 白银作为贵金属货币,并不等同于财富,只是作为交换手段和价值符号的货币,只代表着一种兑现财富的能力。所以,通过国际贸易,以大量的生产资料和生活资料换取“饥不可食,寒不可衣”,也不能成为工业原料的白银,并不一定获得真正的利益。中国输出的商品是以资源的高耗费为前提的,包括大量的劳动力资源和自然资源:而西方输出的是贵金属,这些贵金属是从殖民地掠夺而来的,西方人并没有为此支付应有的成本—没有为此耗费自己的生存资源。这意味着白银流入越多,中国民众赖以维持基本生存的资源流失越多,白银加剧了中国下层民众,特别是农民的贫困。

——摘编自李宪堂《白银在明清社会经济中生发的双重效应》

(1)依据所学,简要说明白银货币化的形成。

(2)阅读材料,结合所学,分析白银货币化的诸方面影响。

材料一 从汉朝到唐朝,漠北草原上先后出现过由匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回纥等民族建立的强大国家。它们虽盛极一时,但其政权组织却是建立在氏族或部落基础之上,并没有打破氏族或部落原来的组织结构和血缘外壳。这种国家被称为“部族联盟国家”。在部落联盟国家中,作为征服者的统治民族与被征服者未能融为一体。一个统治民族在比较强盛的时期,能够控制草原上许多不同民族、部族,这种情况下,部落联盟制的国家建构起来会很快:但是一旦发生问题,比方说严重的天灾,或严重的内江,那么解体得也非常快。因为那些被控制的部族原本的基础并没有被打乱,当统治民族出现问题的时候,原本被统治的那些部族马上可以组织起来,甚至可能取而代之。所以草原上这些部落联盟制的国家尽管一时强盛,往往是旋兴旋废,起得很快,落得也很快。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:北族政权的兴衰》

材料二 成吉思汗将其部队按照十户、百户、千户的方式加以编组,委任了各级长官。蒙古国建立后,将所有的草原牧民都按千、百、十户编制起来,这种制度具有兵民合一的特点,是蒙古国统治草原社会的基本行政单位。编组千户时,大部分是混合不同部落、氏族的成员重新组成的。尤其是被成吉思汗征服的部族,基本都被拆散,分属于不同的千户。这样,千户、百户制度实际上取代了旧日的部落、氏族结构,蒙古国百姓通过这一制度被纳入严密的组织,在指定的牧地范围内居住,接受赋役征调。千户百户制度瓦解了草原上的原有的氏族部落,逐渐形成了全新而有持久生命力的蒙古民族。

——摘编自张帆等《辽夏金元史》

(1)依据所学,简述北朝至唐朝突厥族的兴衰。(2)阅读材料,结合所学,比较汉唐时期和元朝中国古代北方边疆政权的发展变化。

6 . 广告与改革开放

在改革开放前的相当长一段时间里,商业广告曾被等同于欺骗、浪费、奢靡的“资本主义事物”。1979年6月25日《人民日报》刊登了四川宁江机床厂的广告,这是《人民日报》首次刊登推销产品的广告。反对意见则认为宁江机床厂的做法“是和有计划按比例发展国民经济的原则相违背的”。当年8月5日,《人民日报》以头版头条的形式指出:“现行的沿用了多年的机电产品分配办法有很大的缺陷……产销见面的试验,就是一种很有意义的改革。”1985年前后,上海的标志性建筑“国际饭店”顶楼,竖起了“东芝”的巨幅霓虹灯广告。此事被部分愤怒的市民形容为“鬼子进村”。为此,代表官方意见的《文汇报》和《解放日报》刊文指出:“既然我们允许和欢迎外商贸易来往和做广告,既然国际饭店顶端是可以做广告的地段,那又为什么非不给人家做呢?”

——摘编自2006年黄升民、丁俊杰、刘英华主编的《中国广告图史》

70年代末80年代初,广告曾一度成为世界管窥“中国向哪里去”的窗口。概括材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。

1867年马克思出版了《资本论》,对19世纪的英国工厂制作了全面深入的分析。马克思指出,机器生产代替了手工生产,现代工厂代替了原先的手工工场,一种新的生产方式、新的生产关系开始形成。工厂通过对生产过程、生产效率、原材料的节约进行管理,大大提高劳动生产率。但另一方面,资本家“把工作日延长,使之超出工人只生产自己劳动力价值的等价物的那个点,并由资本占有这部分剩余劳动”。在劳动纪律方面,为了保证机器不停止运转,工厂主对于工人进厂、离厂、休息、吃饭的“关心”,比起对工人的生存更加“关心”。工资制度方面,在雇佣劳动下,工人的无酬劳动都被工资所掩盖,这就是资本主义工资制度的欺骗性所在。

——摘编自范漪鑫《论<资本论>对19世纪英国工厂制度的批判及其当代价值》

阅读材料并结合所学,谈谈你对《资本论》中有关工厂制度评价的理解。

材料一 在古代历史中,“中国”一词常指居于中原地区的汉族政权,往往成为长城以南中原王朝政权的代称,如汉司马迁“自三代以来,匈奴常为中国患害”。辽宋夏金政权并立时期,随着辽金等政权的发展,这些少数民族统治者多以“中国之主”自居,辽金王朝内部的汉族知识分子多以本朝为“中国”,如辽代的刘辉就在其奏折中以辽为“中国”,称“西边诸蕃为患,士卒远戍,中国之民疲于飞挽”。金代的统治者更是频频以“中国”自居。金海陵王时,太后就曾以“兴兵涉江、淮伐宋,疲弊中国”为由劝谏海陵王停止征战。辽金王朝的统治者自称“中国”,将传统意义上的“中国”扩大到辽金统治之下的东北和西北地区,汉族与契丹、女真、蒙古等诸多民族生活在一起。“中国”一词成为少数民族与汉族共有的政治符号,成为统一多民族国家的代名词。

——摘编自郑炜、崔明德《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

(1)与前代相比,辽金时期“中国”一词的内涵发生了怎样变化?结合所学知识分析这种变化产生的影响。材料二

①(北魏孝文)帝雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。善谈《左》《老》,尤精释义。诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。 ——摘自《魏书·高祖纪》 |

②(唐太宗认为)自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。 ——摘自《资治通鉴》 |

③康熙二十二年(1683年)在对喀尔喀土谢图汗、车臣汗的诏书中称:“朕视天下为一体,率土之人,靡不抚恤。”1685年,在对议政王大臣的诏书中称:“今海内一统,寰宇宁谧,满汉人民,俱同一体。”1704年,在对大学士的上谕中称:“朕于满洲、蒙古、汉军、汉人,视同一体。”“顾念长治久安,务在因俗宜民。” ——摘自《清实录·圣祖仁皇帝实录》 |

(2)从上表所列三位历史人物中任选其一,依据材料二并结合所学的具体史实,围绕“民族认同与中华民族共同体”这一主题说明他作出的贡献。

材料一 由于传统史书对于殷商历史叙述过于简略,故一度有人质疑其是否存在。甲骨文发现后,殷商的历史得以证实。甲骨文记载的商王世系继承与《史记》所载不尽相同,并出现类似“嫡”“庶”的词语;甲骨文反映出商代祭祀分为不同等级,祭祀对象有祖先和天帝、日、月、云、星、山川河流等诸神,祭祀祖先的规模和频率超过了其它神;甲骨文还记载了商王与其它地区的朝聘贡巡之礼、军事联盟之礼、贵族之间的通婚之礼等。

——摘编自陈戌国《中国礼制史》

(1)①依据材料一,指出甲骨文反映了商代哪些社会状况?

②简述甲骨文的发现对历史研究的意义。

材料二 “世界史”和“全球史”是人们研究和认识历史的两种不同视角。严格意义的“世界史”在人们具备全球性地理知识后就出现了。它以政治、军事和外交为框架,把各区域、国家、民族的历史简单拼凑在一起,近代欧洲的发展使得众多史学家把欧洲视为先进和文明的样板。“全球史”出现于20世纪后半期,是当代全球化趋势在历史研究中的反映。它研究的重点是不同国家、地区和文明之间的差别以及他们之间的相互作用和影响,提倡全面客观地看待不同地区、民族的历史,肯定所有民族对人类文明的贡献。

材料三 截止至20世纪末,关于人类全球化进程的起源主要有以下两种观点

| 观点 | 起源 |

| 全球化500年 | 从新航路开辟算起 |

| 全球化150年 | 从工业革命的传播算起 |

②阅读材料三,表明你赞同哪种观点(也可提出新观点),并运用“全球史”的视角简要说明。

材料一 近代中国的思想界已认识到了农村不发展,国家发展的问题就一个也解决不了的事实。农民极端贫困,购买力低下,工业品就不可能有广大的市场。农民的愚昧、知识的低下,又使劳动力的素质无法适应新式工业的要求。在旧的生产关系的束缚下,农村生产力得不到发展,农村资源得不到开发,也就无法为工业化提供其所需要的原料和商品粮食。苛重的地租、高利煲榨干了农民的血汗,又使农村不能为工业化提供资本积累。

——摘编自刘方健史继刚《中国经济发展史简明教程》

材料二 新民主主义革命各历史阶段的土地政策(主张)简表

| 国民革命时期 1924年,孙中山指出:俄国“推翻一般大地主,把全国的田地,都分到一般农民,让耕者 有其田。耕者有了田,只对于国家纳税,另外便没有地主来收租钱”。他认为中国革命在这一点 上应当效法俄国,不然革命就是不彻底的。 |

| 土地革命时期 “没收公共土地及地主阶级土地”,“依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,消灭地主阶 级,变封建土地所有制为农民土地所有制”,按人口平均分配土地。田中收获除给政府交土地税 外,均归农民所有。 |

| 全面抗战时期 抗日根据地内停止没收地主土地,实行减租减息政策,以减轻农民所受的封建剥削,提高 抗日和生产的积极性;同时实行交租交息,以利于联合地主抗日。减租的办法是“二五减租” (即把原租额减少25%);正租以外的杂租、劳役一律取消。 |

| 解放战争时期 1947年秋,中共中央颁布《中国土地法大纲》,规定“废除封建性及半封建性剥削的土地 制度,实行耕者有其田的土地制度”。以彻底平分土地为原则,提出没收地主土地、连同乡村中 其他一切土地,不分男女老幼,按人口统一平均分配,同时分配地主的牲畜、农具、房屋、粮 食及其他财产。 |

(2)阅读材料二,任选两个时期的土地政策(主张),结合时代背景,阐释其异同。