材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四民,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——《史记·陈丞相世家》

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

(1)据材料一概括宰相的基本职能,并指出汉代中央官制的名称。

(2)据材料二概括指出唐初宰相制的弊端及其成因。唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?

(3)综合上述材料,概括中国古代宰相权力变化的趋势,结合所学知识分析其原因。

材料一

(图一) (图二) (图三)

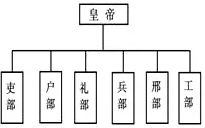

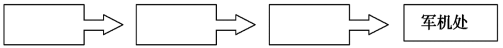

(1)图一反映了中国古代政治制度基本特征是什么?图二与图一相比政治制度发生了什么变化?图三该机构的设置反映了什么?综合上述图示说明中国古代政治制度演变的趋势。

材料二

玛丽和威廉加冕典礼的场面

(2)图四中的场景记录了哪一重大历史事件?如何理解它的历史内涵?它标志着什么?它反映该国民主政治演变有什么特点?

材料三

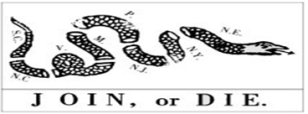

本杰明·富兰克林设计的卡通图片

(3)该卡通图片的寓意是什么?它反映了此时的美国面临体制上的什么严重问题?这个问题后来是如何解决的?

以下是历代状元分布图

地区 | 唐 | 五代 | 北宋 | 南宋 |

北方 | 40 | 6 | 28 | 0 |

南方 | 18 | 10 | 24 | 37 |

共计 | 58 | 16 | 52 | 37 |

——《中国科学史话》

根据材料概括唐代至南宋庄园籍贯分布的趋势并结合所学知识分析原因。针对这一现象,朝廷被迫采取了什么措施?

问题一 皇权与相权

自秦朝以后,皇帝为了集中权力,不断削弱相权。唐朝曾以中书令、侍中、尚书令共议国政,行使宰相职权;清朝又以满汉大学士等出任军机大臣,主持全国军政要务。

(1)下图反映了汉、唐、明、清四朝中枢的演变过程,按示例完成空格。

(2)从上述材料中归纳出皇帝集权的两种方式及其作用。

问题二 中央与地方

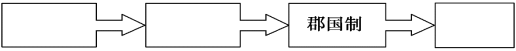

自周代以后,我国开始确立了一套地方行政制度。秦代为了加强中央集权,由皇帝直接任命郡守和县令;汉代借鉴秦朝灭亡的教训,在继承秦代地方制度的同时也部分恢复了周朝旧制。到了元代,为了加强对辽阔疆域的控制,开始设立行中书省,标志着中国地方行政制度进入了一个新时代。

(3)按示例完成周、秦、汉初、元四朝地方行政制度的演变过程,按示例完成空格填写。

(4)从上述材料中归纳中国古代地方行政制度的发展趋势。

材料一 隋代虽置三公,以高官不除。其秉国钧者惟内史(中书)、纳言(门下),而尚书令事无不统,即不预机事,亦称政本之地。

——永瑢《历代职官表·内阁》

材料二 唐制:每事先经中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书,中书又将上,得旨,再下中书,中书又付门下。若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。

——朱熹《朱子语类》

材料三 议事已定,德彝(尚书仆射)数反之于上前,由是有隙。时房玄龄(中书令)、杜如晦新用事,皆疏瑀(尚书仆射)而亲德彝,(以上所提人物都是宰相)瑀不能平,遂上封事论之,辞指寥落,由是忤旨,会瑀与陈叔达(宰相)忿争于上前,瑀、叔达皆坐不敬,免官。(此后,李世民下旨):

自今中书、门下及三品以上入阁议事,皆命谏官随之,有失辄谏。

——《资治通鉴》

(1)与材料一相比较,材料二中唐代的三省中枢机构体制有何不同?

(2)据材料三,说明唐代三省体制在运行中是如何体现“制衡”与“专制”的。

(3)据上述材料,指出三省体制发展的趋势,并评价该体制。

材料一 在大崩溃时代,孔子致力于重建超越时空限制的普世价值观念,作为世界可以遵行的他所盼望的行为准则。在同一时期,希腊也有一批知识分子为后世西方文化提供了重要养分,当时许多希腊城邦都有追求学问的人,他们致力于思考抽象的问题。

——许倬云《中西文明的对照》

材料二 意大利文艺复兴强调人文主义的主题,以人类本身作为知识与艺术追求的核心。(文艺复兴的出现)意大利的那种较高的城市化、商业化的经济环境是一个因素,对古代希腊、罗马文学艺术的模仿也是一个重要原因。

——摘编自皮特·N·斯特恩斯《全球文明史》

材料三 一部中国近代文化史,就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下,向近代文化过渡转变的历史。从“制造之争”到“制度之争”,再到“思想之争”,是中西文化和哲学论争的一个转折,它在某种程度上规定了此后中西论争的基本态势。

——摘编自陈旭麓《近代中同社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子思想的核心,举出同一时期古希腊的杰出思想家及其主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出文艺复兴在意大利兴起的背景及核心思想。

(3)根据材料三,概括近代中国向西方学习呈现的趋势。为此先进的中国人开展了哪些重大探索活动?

材料一:哲学的困难好象在这里——从运动的现象去研究自然界的力,再从这些力去验证其他现象;书中第一、第二卷的一般命题就致力于这个目标。在第三卷中我们阐明了世界体系,作为这方面的一个例子。因为根据第一卷里用数学证明的命题,我们在第三卷里由天象推出把物体吸向太阳和几个行星的重力。我们又从这些力,使用其他数学的命题,推演出行星、彗星、月球和海水的运动。

——《自然哲学的数学原理》

材料二:

|  |  |

| 图一:早期火车机车 | 图二:早期内燃机 | 图三:直流发电机厂房 |

请回答:

(1)材料一的作者是谁?材料涉及了哪些物理学成就?

(2)材料二中图一所示交通工具的动力是什么?图二所示的动力催生了哪些新的交通工具?奠定了图三历史现象的物理学理论基础的科学家是谁?

(3)材料一和材料二涉及的领域有何不同?由材料一到材料二,反映了科技发展的趋势是怎样的?

材料 早在19世纪50年代,马克思就预言电的伟大革命力量,认为“蒸汽大王在前一个世纪中翻转了整个世界,现在它的统治已到末日,另外一个更大无比的革命力量——电力的火花将取而代之”。19世纪后期,电力作为一种新能源登上了历史舞台。

——摘编自人教版、高中历史必修Ⅲ

(1)材料中的“蒸汽大王”与“电力的火花”推动人类社会进入了哪两个时代?

(2)材料中相对应的历史事件分别是什么?对人类生活方式有什么变化

材料一 今铁官之数曰:一女必有一针一刀,若其事立;耕者必有一耒一耜一铫,若其事立;行服连轺輂者必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者天下无有。

——《管子海王》

材料二 公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其迟也。

——《吕氏春秋审分》

材料三 末作文巧(指商业、手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食(意为工商业一日之利,可供五日之需)。农夫终岁之作,不足以自食也。……舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——《管子治国》

(1)材料一反映了春秋时期生产工具发生了怎样的变化?结合所学,分析这一变化对当时社会产生的影响。

(2)材料二中的“公作”“分地”各指什么?

(3)据材料三,指出春秋时期管仲提出了怎样的经济政策依据材料三分析管仲提出这种经济政策的理由。

材料一 汉代的用人,是比较没有什么阶级之见的。但是,贵族的势力,本来潜伏着;而是时的选举,弊窦又甚多;遂至激成九品中正之制,使贵族在选举上,气焰复张。结果,就酿成晋初刘毅所说的“惟能知其阀阅,非复辨其贤愚”。后来君主为打击门阀,多选用寒人为亲信,逐渐形成了高门士族表面上高踞中央要职,而实际上大权已旁落下移的政治格局。九品中正之制既废,科举就渐渐的兴起了。

——摘编自吕思勉《中国通史》等

材料二 (唐代)均田制下,农民有了自己的独立财产,摆脱门阀控制,直接和朝廷发生联系;朝廷绕开门阀,直接统治农民。均田制使得皇帝和农民都能够摆脱门阀,彼此都需要相应的渠道产生政治联系……科举制正好提供了这一渠道,满足皇帝和农民双方的要求。

——代谦、别朝霞《土地改革、阶层流动性与官僚制度转型》

材料三 有唐一代,婚姻实兼重门第与科第,入宋以后,平民出身的知识分子占据了整个仕宦阶层的绝大多数,士阶层内部完成了彻底的重组。同时“婚姻不问阀阅”也成为当时的普遍风气。

——摘编自陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括影响选官制度变化的因素。

(2)据材料二,指出唐代选官制度改革的方向,据此推断科举制产生的影响。

(3)据材料三,概括宋代人们婚姻观念的新取向。综合上述材料,分析选官制度与社会变迁之间的关系。