材料

兴县农村剧团档案

| 成立背景 | 1942年中国共产党领导的晋绥边区政府成立,首府驻扎在兴县,农村群众戏剧活动逐渐活跃。毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,晋绥边区农村剧团如雨后春笋般成立。1943年3月,中共中央宣传部出台了《关于执行党的文艺政策的决定》。这些重要的政策包含:一是演出要配合当时的政治工作和中心任务,二是选择“老百姓所喜闻乐见的戏” |

| 剧团成员 | 村干部和劳动英雄一般是组织者和指挥者,小学教员是村内为数不多的“知识分子”,他们构成了剧团的领导核心 |

| 演出时间 | 依托当地村落传统的民间节日集会、纪念会和群众大会 |

| 演出地点 | 主要以本村和周边村落为主 |

| 剧种形式 | 剧本以村落日常生活为主要叙事内容。形式采用以当地群众熟悉的秧歌和民间小调为主,短小精悍,形式灵活 |

| 剧本内容 | 边区政府鼓励农村剧团根据村内工作的实际情况“集体创作”和“自编自演”。廿里铺村根据群众的备荒情形自编了《能备荒》,横城村根据白玉江救护两个伤兵的事实编了《白玉江拥军》。此外,反映减租减息运动的剧有《王德锁减租》,反映大生产运动的剧有《闹春耕》等 |

——摘编自李成生、姚春敏《晋绥边区农村剧团演剧研究——以首府兴县为例》等

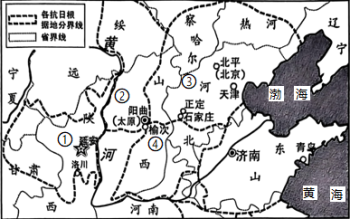

(1)依据材料判断兴县农村剧团的活动区域位于如图中哪个序号附近;说明该剧团所属根据地在地理位置上的重要战略作用。(2)结合所学知识,指出如表中档案信息主要体现了中共哪些革命方略。

材料一辛亥革命绝非某种偶然因素的结果,也不是某个或某些历史人物主观选择的结果。任何地方发生革命动荡,其背后必然有某种社会要求。如果不具备客观的历史需要,没有深刻的社会背景,任何人都无法凭自己的主观意志把它制造出来。……辛亥革命就是19世纪末20世纪初中国所面临的民族危机和社会危机的产物。

——摘编自欧阳军喜《无法告别的革命:关于辛亥革命的几个问题辨析》

材料二国外学界不乏人物认为辛亥革命为“非革命”或“假革命”。如美国华裔学者陈志让认为辛亥革命没有实现什么社会改革,是一场“假革命”,高慕柯说辛亥革命“犹如中国历史上的王朝更替”,费正清认为辛亥革命仅仅是“政体的变革”。日本学者横山英认为,辛亥革命是带有资产阶级因素的政治势力自上而下借以整顿原有封建统治秩序而发动的一场政治变革,不具革命性质。……总之,这些学者要么认为辛亥革命是一次政权变更,要么认为是汉族人发动的排满运动,反正所谓辛亥革命不是革命。

——摘编自王小荣《略述学界关于辛亥革命若干问题的分歧》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析辛亥革命“绝非某种偶然因素的结果”。(2)根据材料二并结合所学知识,驳斥上述学者认为“辛亥革命不是革命”的观点。

材料一 在1945年大选中,提出福利国家主张的工党大胜坚持经济自由主义的丘吉尔和保守党,随后工党政府迅速推出以大规模国家干预为重要手段,以充分就业、福利国家、混合经济为主要内容的经济政策。此后,保守党也承认国家干预和市场经济共存,支持充分就业和社会保障政策,即“托利社会主义”。由此,两党政策大体一致,形成“共识政治”。英国经济政策也“重返”国家干预,英国也出现战后20年经济的“黄金时代”。

材料二 20世纪80年代,以撒切尔为首的保守党政府提出必须打破“中央集权管理、官僚体制和干涉主义结合的政府风格”以及“包罗万象的政府措施”的口号,积极推动国企、住房、教育、医疗等方面的私有化,并鼓励小股东多而资本少的“大众资本主义”。在强化资本的主导地位的同时,废除了大批经济管制,开放市场竞争,取消价格、物价和最低工资的管制,鼓励金融自由化,给银行证券业大幅“松绑”,对企业和富人减税,以刺激投资的积极性。此外,撒切尔政府还改革行政,裁减大批政府雇员,削减包括福利、教育和科技等在内的公共开支。

这些在较大程度上有利于经济发展,但不少中下层人民也因此生活压力增大和缺乏安全感,引发社会一定的不满。

——以上材料均摘编自吴必康《变革与稳定·英国经济政策的四次重大变革》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析二战后英国“重返”国家干预政策的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括撒切尔政府经济政策转变的社会背景及其主要内容。

(3)综合上述材料,谈谈你对政府经济政策的认识。

材料一 马尼拉大帆船贸易最早开辟了西欧—拉美—中国之间的跨洋商业联系,北太平洋在其中主要体现为一条海洋贸易往返航线,而远非一个由频密的商贸网络支撑的整体经济区域。18世纪末至19世纪30年代,北太平洋上发展起了新的跨洋国际贸易——美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易。它的开辟与其他贸易路线,为自由贸易时代的到来和世界经济“去大西洋中心化”奠定了基础。

——摘编自王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》

材料二 英国成为资本主义国家,比其他各国都早,到19世纪中叶时,它施行自由贸易,并希望因此成为“环球作坊”,成为供给所有各国制品的承办人,而所有其他国家就应当供给它各种原料,作为交换。

——摘编自列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

(1)结合材料一和所学知识,分析“美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易”形成的背景。(2)结合材料二和所学知识,指出19世纪中叶英国推行自由贸易的影响。

材料一德国于1889年、英国于1908年就颁布了相关的法律确立养老保险制度,而美国的养老保险制度建立得较晚。20世纪初,美国没有像其他发达国家一样建立起一个由中央政府(即联邦政府)运行的养老保险制度,而是由地方上的州和市为劳动者提供养老保险计划。联邦政府实行的公共养老保险制度形成于大萧条时期,以国会1935年通过的《社会保障法》为标志。这部法律以养老保险、失业保障和未成年人保障为核心内容,对老年、失业、伤残、死亡和遗属提供最低限度的保障津贴,强调应当充分而有效地发挥联邦政府和州及地方政府的职能。它的颁布和实施标志着包括养老保险在内的社会保障制度在美国得到确立。

——摘编自曾益《中国养老保险基金支付缺口及应对策略》

材料二20世纪50年代,美国社会保障的统筹比例较高,而待遇标准相对较低,在社会各个利益集团的推动下,民主党和共和党的候选人都向选民做出提高社会福利的承诺,以此来拉拢选民,其结果是社会保障水平的不断攀升。60年代福利的过快增长,为70年代以后社会保障的支付危机埋下了隐患。社会保障制度被作为政治工具,是西方的政治制度造成的。

——摘编自王虎峰《养老金生产论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国养老保险制度的特征。(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国社会保障制度不断发展的背景。综合上述材料并结合所学知识,谈谈对中国社会保障制度发展的启示。

材料一 在数千年的历史长河中,东亚文明与西欧文明在相互交融碰撞中推动人类历史车轮的前进。早在西周时代,中国和希腊就通过被希腊人称为“西徐亚人”的游牧部落作为中间媒介而建立起丝绸贸易的联系。公元前4世纪末,古希腊地理学家克泰西亚斯在其《旅行记》中,对东方亚洲的记述超过了希罗多德,但其对东方赛里斯(“丝”的音译)人的描绘是“男高十三骨尺,寿逾二百岁”。除丝绸外,中国高超的铸铁技术也传入欧洲。公元1世纪罗马作家普林尼的《博物志》中提到的“中国铁”,就是由汉朝逃亡士卒传入中亚,然后又辗转传入罗马帝国。罗马帝国对中国的输出则有玻璃、琉璃、毛麻织品等。公元8—13世纪,崛起在欧亚大陆中部的阿拉伯帝国充当了东西文明交流桥梁的作用,将欧亚大陆两端文化成果来回传播放大。先后通过阿拉伯世界传入欧洲的中国四大发明对欧洲乃至整个世界的文明进程产生重大影响。

——摘编自余建华《古代丝绸之路与亚欧文明交流》

材料二 18世纪,通过耶稣会士的著述和译作,外交官、商人、游客的回忆录和游记,中国文化特别是人文文化被介绍到欧洲,一时间欧洲出版了大量介绍中国文化、历史、政治、哲学、宗教等的著作和翻译的儒家经典。欧洲思想界对中国文化进行了各自的解读、研究和理性的思考,并用中国文化作为参照物来探讨欧洲的诸多问题,从而形成了思想文化方面的“中国热”。与欧洲基督教神学价值观不同,中国文化一开始就强调文化的人本性,如儒家形成了“仁者爱人”的核心价值观,并在政治上提出“德治”和“仁政”。欧洲人认为中国的“天人合一”是一种充满理性的无神论哲学,并说“中国可算世界上所知唯一将政治的根本法与道德相结合的国家”。对于道家,他们这样理解:“中国人承认的基本原则为理性(reason)——叫做道。道为天地之本,万物之源。”李约瑟在演讲中甚至说道:“吾人皆知彼启蒙时期之哲学家,为法国大革命及其后诸种进步运动导其先河者,固皆有感于孔子之学说。”

——摘编自冉昌光《中学西渐与自由、平等、博爱观念的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代亚欧文明交流的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪“中国热”出现的背景及其影响。

材料 华盛顿会议召开前后,国际形势发生重大变化,形成美、英在太平洋地区共同对付日本的局面。这对中国抵制已成为国家命运重大威胁的日本侵略来说,是有利的国际条件。以此为依托,直系控制的北京政府一改此前皖段政府所为,宣布实施与美国及协约国一致行动的外交政策,得到美方积极回应。“联美制日”外交取得重要成果:通过联络美国及与之结盟的英国,中国成功参与“凡尔赛—华盛顿体系”这一国际安全机制,开始受到《国联盟约》及《九国公约》为核心的国际公约保障,外交上不再孤立,并因此赢得一段应对日本大规模侵略的准备时间。北京政变后,直系失去对中央政权的控制,“联美制日”外交受挫,这为日本扩大侵华目标提供了方便。直到济南事变发生,中国才重新回到联络美国抵制日本侵略的外交轨道。

——摘编自杨天宏《北洋政府“联美制日”外交及其困境(1920—1924)》

(1)根据材料并结合所学知识,分析一战结束后北洋政府实施“联美制日”外交的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评价北洋政府的“联美制日”外交路线。

材料一共产党和苏维埃政府号召全体同胞:有钱的出钱,有枪的出枪,有粮的出粮,有力的出力,有专门技能的供献专门技能,以便我全体同胞总动员,并用一切新旧式武器,武装起千百万民众来。共产党和苏维埃政府坚决相信;如果我们四万万同胞有统一的国防政府作领导,有统一的抗日联军作先锋,有千百万戎装民众作准备,有无数万东方的全世界的无产阶级和民众作声援,一定能战胜内受人民反杭和外受列强敌视的日本帝国主义!

——《中国苏维埃、中国共产党为抗日救国告全体同胞书》(1935年)

材料二中国人氏抗日战争的胜利,是近代以来中国人民抗击外敌入侵取得的第一次完全胜利。同时,中国的政治格局发生了明显的转换,中国共产党力量迅速崛起,国民党逐渐去失人心。从这个视角看,我们认为有三个问题既涉及抗日战争胜败的全局,又关乎近代中国的历史走向:一是能否把一盘散沙的中华民族特别是底层民众凝聚起来,形成抗日的铜墙铁壁;二是能否坚持打赢一场持久战,并有一套行之有效的对日作战的战略方针,促使持久战的有效进行;三是能否把抗日战争与社会变革结合起来,为当时的中国民众指明前途,成为唤起民众、持久抗战的有效激励。

——夏斯云《中国共产党在抗日战争中的中流破柱作用论析》

(1)阅读材料概括中国共产党在宣言中提出的抗日政策,结合所学知识分析中国共产党提出此政策的背景。(2)阅读材料并结合所学知识,说明中国共产党如何解决“涉及抗日战争胜败的全局,又关乎近代中国的历史走向”的三个问题。

材料一 我国自原始社会开始采集和利用茶叶,但在唐之前,茶叶大抵采自野生茶树。随着饮茶之风渐广,茶叶消费量激增,靠采集野茶无法满足庞大的消费需求,于是,人工种植的茶园日益增多,逐渐形成了茶叶核心产区。从茶叶种植上看,除去岭南道韶州、容州、象州产茶外,几乎尽出自长江流域。唐建中年间,北方饮茶之风日盛,大量的茶叶需从长江流域运往北方,带来了由南至北的繁盛的茶叶转运贸易。位于大运河枢纽素有“扬一益二”的扬州,成为唐代茶叶南北运输中重要的集散地,大量茶叶通过运河运到洛阳、长安。同时周边少数民族开始依赖饮茶消解酒食,维持身体健康,刺激着唐王朝与周边国家民族的茶马贸易和茶马古道的开辟。

——摘编自刘礼堂、万美辰《唐代长江流域的茶叶种植与饮茶习俗》

材料二 对中国茶叶的依赖引起了英国人的警觉,他们认为英国急需寻找一个新的茶叶供给源,以结束中国对世界茶叶市场的垄断。这个地方很快被选定——英国的殖民地,印度。这里有合适的气候、廉价的劳动力和广阔的土地。1848年,罗伯特·福钧被英国东印度公司派往中国,深入内陆茶乡,盗取中国茶树品种与制茶工艺,使茶叶在印度得以大批量种植和生产。与此同时,工业革命的成果也被应用到茶叶的制作与运输中,尤其是大量制茶机器的出现,使此前从事制茶的小作坊纷纷转变为大工厂,到19世纪末,印度已经实现了各个环节的机械化,印度茶的产量迅速超过中国茶的进口量。印度茶不仅产量巨大,而且关税为零,这一切导致茶叶价格大幅下降,茶因此走入大众生活。

——摘编自韩红星、单依依《以茶为媒:明清中英贸易背景下茶的跨文化传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代大量种植茶叶的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括印度引种茶叶带来的影响。

材料一 1918年,北京大学校长蔡元培在演讲中喊出了“劳工神圣”的口号,“劳工神圣”思潮很快在中国兴起。五四运动中的“六三”大罢工及随之不断发动的罢工运动被视为“劳动运动的曙光”。五四知识分子将初步接受的“资本家”“剥削”“剩余价值”“阶级争斗”等概念,运用到对劳工界的社会调查中,以具体事例、详实数据呈现劳工的生存状况,并尝试用马克思主义学说进行解释。

——摘编自熊秋良《“寻找无产者”:五四知识分子的一项社会调查》

材料二 钱杏邨调查南京胶皮车夫的状况后认为,车夫“每天就做那非人生活至‘力竭声嘶’也不能供养一家……只给那吃人不出血的资本家弄资产”。包惠僧调查武汉工人状况后提出,要使工人不受资本家的支配,第一,“非先有阶级底觉悟不可,要如何使佢(他)们发生阶级的觉悟?那么,惟有劳工教育四字”;第二,“要打破资本主义,就要阶级争斗,劳工必先有强固的团结”。

——据《劳动界》等

(1)根据材料一,概括五四知识分子开展劳工调查的背景。(2)根据材料并结合所学知识,分析五四知识分子开展劳工调查的意义。