材料 康熙帝建立了较完备的内廷乐部,并对官府、私家蓄养戏班以及民间戏班的演剧采取包容态度,这奠定了清代戏曲繁盛之基。平定三藩后,康熙帝扩充了内廷乐部的规模,依次设立了南府、景山两个掌管内廷演剧的机构。康熙帝常常奉太后、偕后妃、皇子、皇孙观剧,戏台上所表演的剧目能够辨认的有《白兔记》《西厢记》《浣纱记》《单刀会》《邯郸梦》《玉簪记》等剧目。康熙帝为高士奇盛张曲宴,亲自弹奏古琴名曲《普唵咒》;康熙帝执政的后期,已经习惯了与臣下同观戏剧,陈邦彦当时仅为南书房文学侍从,却能与同僚们频繁陪同康熙帝观看《满床笏》《西游记》《平妖传》等内廷常演昆腔、弋阳腔剧目。朝鲜使臣金锡胄在康熙二十二年(1683年)有诗云:“岩峣结绮九天隈,上国元宵设戏台。鲍郭排场真傀儡,鱼龙斗伎正纷豗。悬齐华月灯珠满,散作繁星火爆回。虎兕况闻方出柙,吼时崖壑怕成雷。”康熙帝首次南巡至苏州,在百姓面前“自动手打鼓,后乃连打数套,逐渐弄过,直打至二更时方完”。康熙三十五年(1696年)清军远征准噶尔部,“正月十四日,上御太和门,出征将领俱于庭中赐宴,庭陈百戏,梨园部人演《班定远封侯》《韩范讨西夏》诸剧”表达了征服远酋的决心。

——摘编自刘水云《与民同乐及骋才御下——康熙帝的戏曲理念及影响》

(1)根据材料并结合所学知识,指出康熙帝大兴演剧的意图。(2)根据材料并结合所学知识,简析康熙帝大兴演剧的影响。

材料 1951年10月解放军入藏,1952年成立西藏军区。中央人民政府坚持“慎重稳进”的方针和极为宽容的政策,针对西藏长期受到神权统治的影响,中国共产党领导的各级组织和工作人员开展了耐心细致的群众工作,赢得了爱国上层人士、广大人民群众的拥护和支持。西藏和平解放初期,进藏人民解放军和工作人员提供通过免费医疗和消除传染疾病、兴修水利、架桥修路、抢险救灾、发放无息贷款、赠送良种农具、放映电影、以工代赈等方式,积极为群众办好事,开展了艰苦细致的工作。1959年3月开始,中央政府果断决定解散西藏地方政府和彻底平息叛乱,同时坚决放手发动群众,实行民主改革。在80万人口的农业区、28万人口的牧业区,采取不同措施废除封建特权和农奴制度。在城镇发动群众开展反叛乱、反封建制度、反封建剥削、反封建特权和减租、减息运动等,保障了城乡供应和社会秩序的稳定。

——摘编自中华人民共和国国务院新闻办公室《伟大的跨越:西藏民主改革60年》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1959年西藏民主改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析1959年西藏民主改革成功的原因。

材料一 20世纪二三十年代,中国兴起乡村建设运动。为复兴日趋衰落的农村经济,实现“民族自救”,一批知识分子到农村建立实验区,从事以兴办教育、改良农业、流通金融、提倡合作,改善公共卫生和移风易俗等为主要内容的乡村建设实验。据统计,20世纪30年代,成百上千的城市知识分子来到农村,或担任民众学校的老师,或指导农民防治病虫害。他们自下而上,努力使中国农民摆脱贫困愚昧,推动农村走向现代化。但作为乡村主体的农民并不太欢迎乡建工作,号称“乡村运动而乡村不动”,开会时有技术人才,有地方、中央政府的人,有教育界的人,但乡村农民的代表几乎没有。抗战开始后,有些乡建工作者辗转至后方,继续其未竟之事业。然而,作为一场大规模社会运动的乡村建设还是结束了。

——摘编自阎明《深入民间:近代中国的乡村建设运动》

材料二 20世纪30年代,英国提出了“保护性治理”的乡村振兴理念。为限制城市的“破坏式”扩张,20世纪上半叶,英国政府先后出台《限制带状发展法》《绿带法案》,通过空间规划解决农村土地占用矛盾并促进城乡融合。同时,为应对农产品短缺,英国政府又先后颁布《斯科特报告》与第一部《农业法案》,制定了一系列限制城市过度蔓延、支持农业补贴、扶持农业有序发展的规划方案。20世纪中叶之后,随着居民对高质量生活环境的需求日趋强烈,乡村政策制定的目标逐渐转向“乡村生态保护与社区生活质量的平衡发展”。英国政府努力推进农业的规模化与市场化经营,鼓励地方社区和志愿组织积极参与,形成“政府—社区组织—积极分子”合作共治。

——摘编自武小龙《英国乡村振兴的政策框架与实践逻辑》

(1)根据材料一、二,指出20世纪二三十年代中国乡村建设运动与20世纪英国乡村建设的不同,并结合所学知识分析中国“乡村运动而乡村不动”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳20世纪英国乡村建设的意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简谈从20世纪中英乡村建设中得到的启示。

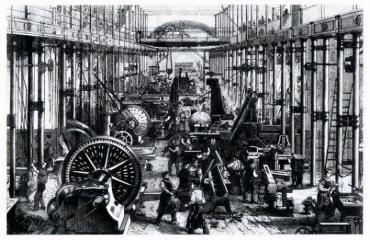

材料一 蒸汽和新的工具把工场手工业变成了现代的大工业,从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。工场手工业时代的迟缓的发展进程变成了生产中的真正的狂飙时期。

——摘编自【德】卡尔·马克思《哲学的贫困》

材料二 英国历史学家哈孟德夫妇曾对工业革命做过这样的总结:工业革命带来了物质力量的极大发展,也带来了物质力量相伴着的无穷机遇。然而,这次变革并没有能建立起一个更幸福、更合理、更富有自尊心的社会。

——摘编自李宏图等《世界历史·第二编:工业文明的兴盛——16—19世纪的世界史》

材料三 《柳叶刀》(国际医学学术期刊)的医疗改革者托马斯·维克利的统计结果

| 1843年死亡的平均年龄 | |||

| 地区 | 士绅/专业人员 | 农民/商人 | 工人/技工 |

| 农村地区/岁 | |||

| 拉特兰 | 52 | 41 | 38 |

| 巴斯 | 55 | 37 | 25 |

| 工业区/岁 | |||

| 利兹 | 44 | 27 | 19 |

| 曼彻斯特 | 38 | 20 | 17 |

——摘编自《AP欧洲史课程考试大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出促使“工场手工业变成了现代的大工业”的时代背景。(2)根据材料二并结合所学知识,从蒸汽动力运用和机器化生产两方面来分析“物质力量的极大发展”的表现。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对工业革命的认识。

材料— 在拉丁美洲,西班牙广泛推行反动的殖民政策,对殖民地实行“分地”和“监护”制,任意用抓“加勒比人”的名义逼印第安人成为奴隶或去矿井、种植园服苦役。16世纪上半叶,印第安人每年被屠杀1200至1500万人;西班牙入侵时,海地人口约6万人,至1548年时仅剩600人。西班牙殖民者在1545—1560年平均每年从美洲运到西班牙的黄金达5500公斤、白银达246000公斤。殖民者还利用天主教和所谓的“异端法庭”来奴役、压迫印第安人。

——摘编刘明翰、陈月清《郑和七下西洋对海上丝绸之路的贡献》

材料二 地理大发现以及随之发生的商业革命和殖民扩张所造成的各种后果,集中到一点,便是资本势力的增长,一个新兴的拥有资本的阶级——资产阶级——首先从西方登上历史舞台。西欧国家的银行家、商人和工场主的地位蒸蒸日上,他们注定要通过政治革命和工业革命,建立自己的政治经济统治,由此加速西方社会经济的根本变革,并且影响整个世界。世界市场的突然扩大、流通商品种类的增多、欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲资源的竞争热、殖民制度,所有这一切为打破生产的封建束缚起了重大的作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

(1)根据材料一,概括西班牙殖民者在美洲殖民的手段。(2)根据材料二并结合所学,试析新航路的开辟与早期殖民扩张对欧洲社会经济发展的影响。

材料 祁建华(1921-2001年)中原大学毕业后,投身革命。他目睹大多战士目不识丁的现状,深感忧虑,于是利用工作之余,结合自己早年任教的经验,尝试利用注音符号进行集中识字,因其效果显著而引起所在部队领导的注意。1950年初,全军开展了轰轰烈烈的文化学习运动。此时,祁建华被调任“训练队”担任专职文化教员,开始改进并完善“速成识字法”,同时在更大范围内进行实验。1950年8月,贵州省军区决定全面推广他的“速成识字法",祁建华“速成识字法”由此创立。1952年4月26日,《人民日报》发表专题社论《普遍推广速成识字法》,要求在全国范围内利用“速成识字法”。1953年,随着农业合作化运动的推进,合作社对社员文化水平的要求逐步提高,文盲问题对农业合作化运动的顺利开展产生了直接影响。为此,中央和地方大力开展农村扫盲教育,扫盲运动迎来了高潮。此后的“速成识字法”实验尽管退潮,但它在成人扫盲工作中仍不失为主要方法之一。

——摘编自喻本伐等《祁建华的“速成识字法”扫盲实验》

(1)根据材料并结合所学知识,说明祁建华能够创立“速成识字法”的原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析新中国初期“速成识字法”推广的历史影响。

材料 咸平二年(999)正月诏书:“如闻榷茶之所,官不售者,必毁弃之,斯可惜也。自今令第其品而受之,轻其价而出之,使物无弃而民获利"。诏书中所说的“榷茶之所”是官营茶场。

咸平三年(1000),杨允恭建言:产茶之地,民输赋者悉计其直而官售之,精粗不校,咸输榷务。商人弗肯,久而不鬻,官即焚之。今请均其色号、以年次给之。真宗“许之”。真宗即位之初,由榷货务总领茶货购销造成的问题依然存在,其最突出者,即茶户长途运输的困难。咸平三年,他下诏茶户可以就地缴纳茶货。景德三年(1006),因主管部门“制茶事过为严急”,真宗上谕说茶货采摘不易,对茶户所呈交合格产品,官府应按其等第收购,不合格也要按价支付官钱,如只认可精细合格茶品,则伤害茶户利益,茶户多贫民,如茶叶交售受损则可能聚为寇盗,故此等事宜务必灵活处理。禧元年(1017)五月,他甚至还发诏令“福建路买纳民茶,斤增十钱”。

——摘编自李世忠《论宋真宗的茶政改革》

(1)根据材料,概括宋真宗茶货购销改革的内容。(2)根据材料并结合所学知识,分析宋真宗茶货购销改革的积极作用。

材料 1939年9月,美国国务院已开始考虑战后世界安排计划,认为应该“建立美国在世界的统治地位”。美国在策划战后世界新秩序时,一个重要的方法和手段就是打着“不寻求领土扩张”、反对殖民主义、主张民族独立的旗帜。随着美国参加二战,美国认为:“现在自己有权利就印度问题向英国施加压力。”1942年,日本挥戈南下,势如破竹。德、意在欧洲战场也处于优势,盟国特别担心日本攻占印度后与德国军队在中东会师。而此时印度国内的局势也十分紧张,国大党和其他民族组织意见不统一、因此如何调动印度人民参加抗日至关重要。但是,对于国大党提出的先答应给予印度独立地位才支持盟国抗击日军的条件,英美意见不一。英国坚持反对立即给予印度独立权利,主张战后给予印度自治领的地位。罗斯福则建议丘吉尔:“是否英国能够参照美国1783-1789年十三州的情况,在印度采取类似的做法,先成立一个临时政府,这个政府有多数代表领导,其中包括不同阶级、职业、宗教和地区,战后再建立一个永久性的政府。”

——摘编自韩枫、杜勇《第二次世界大战中印关系及其影响因素》

(1)根据材料,概述第二次世界大战时期英美在印度问题上的主张。(2)根据材料并结合所学知识,说明第二次世界大战时期英美在印度问题上的矛盾和斗争出现的原因。

材料一 1769年,理查德·阿克莱特建立了英国第一个工厂,标志着工厂制度正式诞生。在随后的20年里,工厂制度在英国逐渐普遍起来。到1788年,英国已经建立143家纺纱工厂。1840年英国工人的平均生产效率已经达到1770年的20倍。

材料二 在以机器生产为基础的企业中,即在工厂中,我们始终可以见到一种简单协作,也就是说,好几台相同的工作机(暂且把工人撇开不谈),同时地和共同地在一个工作场所进行工作。在农业机器化的地方,农民面临与奄奄一息的家庭手工业同样的命运。旧社会最牢固的基础,与农民一起被消灭掉了。农村中“剩余”下来的农民和雇佣工人,纷纷流入城市。“机器使体力成为多余的了……这种代替劳动和劳动者的强有力的手段,立刻变成一种不分男女老幼,把工人家庭一切成员都归资本直接支配,从而增加雇佣工人人数的手段。”工厂里的强制劳动不仅侵犯了孩童爱好游戏的权利,而且还排挤了自由的家务劳动,这种家务劳动原来是工人家庭本身需要的。

——摘编自【德】卡尔·考茨基《马克思的经济学说(1887)》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳工厂制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,运用唯物史观简述近代工厂制度建立的意义。

材料 1914年英国拒绝中国直接参战,但中国人未因此放弃参战的努力。日本“二十一条”的提出在唤醒中国民族意识的同时,也使中国参战的决心更加坚定。主导中国外交的新一代政治家试图以向协约国派出华工的策略来阻止日本阴谋得逞。华工出洋计划不仅在中国加入协约国方面参战起到关键作用,更是中国加入国际体系的重要手段。从1916年到1918年,共有超过14万名华工被英法运送到西线战场。山东是多数华工的家乡,仅由威海出发赴欧的华工大约就有4.4万名,约占当时英国招募华工总数的47%。他们从事修建铁路,挖掘战壕等各种工作,至少有3000名华工献出了宝贵的生命。一战结束后,士兵返回了各自的国家,当地居民也逃离了战后的废墟。但大多数华工仍留下来参与清理战场、埋葬死者和战后重建,坚持到1919年甚至1920年春才回国与家人团聚。比利时伊普尔市一战纪念馆馆长曾评价道:“华工是我们一战和当时欧洲历史的重要部分,他们不远万里来到这里,帮我们重建家园,我们对一战华工心怀感激。”一战结束后,当华工获悉日本强迫中国承认日本对山东的控制权时,向中国代表团递交请愿书,表示绝不能接受日本的要求。归国华工不仅成立了拯救自己命运的现代工会组织,而且在五四时期以自己在欧洲的经历推动了罢工活动。当时蔡元培等社会精英,以及中国未来领袖毛泽东、周恩来等人,都心怀借助华工来改造中国社会的理想和志愿,并力所能及地付诸实践。

——摘编自徐国琦《为文明出征——第一次世界大战期间西线华工的故事》等文献

(1)根据材料并结合所学知识,概括一战期间华工赴欧的多方面原因。(2)根据材料并结合所学知识,简述一战华工对近代中国社会的推动作用。