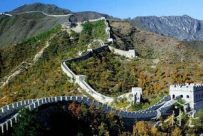

材料一 据《明史》记载,明中后期增修加固长城,“筑敌台三千,起居庸(关)至山海关,控守要害……边备大饬,敌不敢入犯”。长城沿线“九边生齿日繁,守备日固,田野日辟,商贾日通,边民始知有生之乐”。

材料二

|  |  |  |

长城因战而生,是世界军事筑城史上的伟大奇迹,是中华民族力量和智慧的象征;长城是经济往来的关道,在政治关系融洽时期,长城的各重要关口以及边塞各城镇,都成了驿站和互市贸易的市场;长城是民族关系的纽带,长城所在区域的各民族交错杂居,既互相对抗,又互相学习,由此产生了广泛的民族融合;长城更是民族精神的象征,见证了农耕文明和游牧文明的历史进程,体现了中华民族爱好和平、守护文明的民族特点,也体现了积极进取、奋发有为的民族精神。

——摘编自德泉、董聪明、李家华《深挖长城文化内涵推进长城保护利用开发》

(1)依据材料一及所学知识,指出明中后期在处理汉蒙关系方面采取了哪些重大举措,这些举措产生了什么影响。

(2)根据材料二四幅图片,指出长城在选材与构筑上遵循什么原则?长城有丰富的文化内涵,请依据材料二,举两例说明。

材料 华佗的形象见载于正史、医书、道经、小说、诗词、方志等材料,反映了不同时期、不同群体的文化记忆。尽管正史中对华佗已有明确的记载,但在民间关于神仙和汉室忠臣的文化想象中,正史中的部分记载则出现了结构性失忆和记忆的重构。华佗本是汉末以行医为业的士人,士人和医师形象成为其他形象构建的母体。其神仙形象肇始于南朝,确立于唐宋,由医师和道士群体利用道教的神仙体系塑造而成。其后,其神仙形象出现了更加复杂的变化。在元明清通祀三皇的背景下,华佗由地方神被纳入到国家祭祀体系。在三教合流和民间祛病求福的功利心理影响下,华佗作为医神被供奉于佛、道祭祀场所,甚至被视作河神。民间亦将华佗的事迹加以神化,把其作为宣扬忠孝思想的工具。华佗拥刘反曹汉室忠臣形象的形成,与宋代以来民间拥刘反曹的思想有关。在民众的文化想象中,为凸显士人气节,华佗被塑造成因闻关羽高义,为其刮骨疗伤,华佗之死亦被附会于为汉室与曹操抗争所致,从而建构出汉室忠臣的形象。

——曾庆环《制造华佗:中国古代华佗形象的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括华佗形象演变的过程。

(2)以华佗为例,简析影响人物评价的因素。

材料一 汉武帝对西域地区民族政策的实施是在当时历史背景下根据对局势的整体分析作出的卓有成效的正确举措。通过与乌孙和亲,达到了断匈奴右臂的目的,同时也将势力深入西域,保护了丝绸之路的畅通。屯垦戍边、宽抚厚等政策的执行,增进了汉王朝与西域在政治、经济、文化上的交流,加速了各民族的融合,巩固了西汉王朝在西域的政治地位,使西域各国衷心臣服于西汉,最终形成了抗击奴的强大力量。战胜勾奴统一西域,为设立西域都护府奠定基础,终于在公元前60年使西域正式纳入西汉版图。

——摘编自张倩《汉武帝在西域的民族政策研究》

材料二 贞观二十ー年(647)在唐太宗晚年总结统治经验时,就曾以“自古皆贵中华,贼夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”,作为一条重要的成功经验向群臣宣扬。唐朝对包括西域在内的周边各少数民族的宽和团结政策,得到了各少数民族的束心拥护。唐朝沿袭汉朝的做法,对于归附的西域各国君长都加以册封,设置羁縻州的即以其首领为都督、刺使,皆得世袭。由于唐朝皇室有少数民族血统,吸取历史经验,承继两汉和亲、通婚政策更为积极广泛,经常用之解决争端改善与西北少数民族的关系。据史籍记载,唐朝下嫁给少数民族首领的和亲公主计15名。唐太宗还采取采断措施使商道杨通,来往商旅络绎不绝,同时以绢马贸易和茶马贸易为中心的互市也趋向兴旺。

——摘编自殷晴《汉唐民族西域政策述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳汉朝民族政策对统一多民族国家的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明与汉朝相比,唐朝民族政策进一步发展的表现。

材料 宋代户口数的真实含义

据推算,宋代的最高垦田数大约是7.2亿亩。宋太宗时开始在南方水稻区扩种麦豆类作物,同时在江淮之间推广水稻,以充分利用地力。1012年,真宗下令从福建运送三万斛早熟耐旱的占城稻种,到受旱地区推广,并在宫中试种,让百官了解新品种的效益。

根据北宋后期的户口分布状况分析,总数1亿左右的人口中只有不足4000万分布在北方,而西汉末年在关东地区就有约3500万人口,与西汉的关东相比,北宋北方的范围还是比西汉关东范围大。可见在宋代的北方,只要能维持1000年前的生产水平,就完全能够供养这些人口了。

余下的6000多万人口对南方来说,却并不是突然之间出现的。从两汉之际的人口南迁算起,南方的开发已经进行了1000年,实际人口在南朝时已经突破3000万。从唐朝后期开始,除了供养本地的人口外,南方还要向北方提供粮食、纺织品和其他财富,实际的生产能力早已超过了本地人口的需要,完全具有扩大人口规模的物质基础。1102年南方人口密度最高的两路——两浙西路和两浙东路也没有超过100人/平方千米(以每户5人折算,以下同),1123年也只有成都府路的人口密度高于100;而西汉的关东,平均人口密度是77.6人/平方千米。

宋代南方、特别是江南和福建的人口增殖之快,以及由此引起的耕地不足的矛盾,从不举子(即杀婴)之风的盛行亦可见一斑。宋代的北方就没有发现这样的记载,此前的唐代和此后的元明时代江南也没有如此严重而普遍的杀婴现象。有人认为“这反映了当时人口超越负荷之后,所出现的自发性调节”。

——摘编自葛剑雄著《中国人口发展史》

提取材料信息,说明上述材料对研究宋代历史有何史料价值。

材料一 一个人口达3万万之众的民族,被一小撮欧罗巴人打败,亚洲最大的帝国向西方贸易与文明开放,这便是现代史上占有独特地位的这场斗争之结果。对于中国来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。西方民族强暴的侵略与民族扩张,又不自觉地裹挟着一种不能用意志和感情化解的历史内容,那就是逼迫中国改变几千年来的传统封建制度。

据时人(1846年)记载:“松(松江)、太(太仓)利在梭布,较稻田倍蓰。……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,削减大半。”农民和手工业者在此冲击下纷纷破产。

(1)依据材料结合所学回答,这场战争是指什么,谈谈你对“这场战争是一块界碑”的理解。

材料二

时间 | 事件 | 主要内容 |

| 19世纪 90年代 | 戊戌变法运动 | 康有为等“公车上书”拉开序幕,光绪帝在政治、经济、军事等方面除旧布新,历时103天,史称“百日维新” |

| 20世纪初 | 辛亥革命 | 是资产阶级领导的民主革命,1911年10月武昌起义爆发后,建立了资产阶级民主共和国。 |

| 20世纪前期 | 新文化运动 | 以陈独秀为代表的新思想的学者拥护“德先生”和“赛先生”,并反对旧伦理、旧政治、旧艺术、旧文学等 |

材料三

首先,大家应该停止内战,以便集中一切国内(人力、物力、财力、武力等等)去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

—1935年,《八一宣言》

1936年,中共为逼蒋抗日,和平解决了西安事变,抗日民族统一战线初步形成“全中国的同胞们!平津危机!中华民族危机!只有全民族实行抗战才是我们的出路……国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国”

中国共产党《为日寇进攻卢沟桥通电》1937.7.8

(3)依据材料结合所学论述中国共产党在抗日战争中是如何发挥中流砥柱作用的。

材料 早在距今约四千多年的夏朝,便有了连坐制的雏形。据《尚书》记载,被后人称颂为贤君的夏启和商汤在出征之前的训词中威胁部下,警告他们如果在战争中不听从命令,就会将犯者连同其子一并处死,这是族刑在立法上最早的记载。到了秦国商鞅变法时期,商鞅主持建立了一套更加严密的“连坐制”。其内容包括:禁止父子兄弟同室而居,凡民有二男劳力以上的都必须分居,独立编户,同时按军事组织把全国吏民编制起来,五家为伍,十家为什,不准擅自迁居,相互监督,相互检举,若不揭发,十家连坐。正是连坐制度将秦国打造成部了一个绝对掌控在君主手中的社会,国家意志得到不折不扣地贯彻。商鞅设定的法律如同文一只大网,把整个社会牢牢罩住。连坐制度与宗法制度相伴整个封建文明始终,共同调整维护了几千年的社会秩序。

——摘编自朱永昌《商鞅变法与王莽改制》等

(1)概括商鞅推行什伍连坐制的背景。

(2)指出商鞅推行的什伍连坐制的特点。

材料一 日军第一军参谋朝枝回忆:(百团大战中)八路军的抗战士气甚为旺盛,共产党地区的居民,一齐动手支援八路军,连妇女、儿童也用竹篓帮助运送手榴弹。我方有的部队,往往冷不防被手执大刀的敌人包围袭击而陷入苦战。战后,日本防卫厅防卫研修所战史室编写的《华北治安战》中记载:居民对我方一般都有敌意,而敌方工作做得彻底,凡我军进攻的地区,全然见不到居民,因而想找带路人、搬运夫,甚至收集情报都极为困难。另外,空室清野也做得彻底,扫荡搜索隐蔽物资很不容易……日本战史也陈述道:中国共产党的势力和日军在长期训练中作为目标所描绘的敌人,或者是迄今为止我们所接触过的敌人,在形式和本质上都是完全不同的。

材料二 七七事变之前,日本统治者以为3个月就能灭亡中国,但他们只看到了中国政府的羸弱。日本侵略者犯下的最大错误,就是以为要战胜的对手仅仅是中国执政当局及其掌握的武装力量,就像只要歼灭大清北洋水师和击溃清朝陆军就可获得丰厚的割地赔款一样,认为只要击败蒋介石的中央军就可征服整个中国。这些在中国身上尝尽甜头、以为历史会像甲午战争那样简单重复的侵略者,跌入了他们的最大战略失算。他们完全没有想到面前出现了一个全新力量——中国共产党,没有想到这个党动员起来、组织起来、武装起来的民众为侵略者垒起了一座无法逾越的高山。正如毛泽东在《论持久战》中说:“动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海。”

——以上材料均摘编自金一南《魂兮归来:金一南讲抗日战争》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括日军在敌后战场所面临的阻力。

(2)根据材料二并结合所学知识,请从十四年抗战的角度,举例说明中国共产党动员、组织和武装民众抗日的全面抗战路线。

黄河:中华文化的摇篮,还是“中国的忧患”?

材料一 有史册记载的黄河决口泛滥约有1593次,较大改道26次,常被提到的重大改道有6-7次。

黄河改道简史

| 序号 | 时间 | 相关记载 | 黄河入海流向 |

| 第一次 | 春秋时期 | “周定王五年(公元前602年)河徙,自宿胥口(今浚县)东行漯川,又经滑台城,又东北经黎阳县南,又东北经凉城县,又东北为长寿津(今河南滑县),河至此与深川别行而东北入海,《水经》谓之大河故渎”。 | 沧州入渤海 |

| 第二次 | 新莽时期 | 公元11年,“河决魏郡(今河南濮阳西北),泛清河以东数郡”。后来东汉王景奉命治理黄河,此后800余年黄河没有大变动,人称“王景治河千年无患”。 | 利津入渤海 |

| 第三次 | 北宋庆历年间 | 公元1048年,黄河在今河南省濮阳县决口,河水泛滥后分为两脉。 | 北流由天津入渤海,南流由无棣笃马河入渤海 |

| 第四次 | 南宋建炎年间 | 公元1128年,东京留守杜充为抵御金军,在滑州掘开黄河堤防,意图以洪水阻挡敌军南下,黄河自此夺淮入海。 | 北流、南流两分支分别入渤海、黄海 |

| 第五次 | 明朝弘治年间 | 公元1493年,“自商、虞而下,由丁家道口抵韩家道口、赵家圈、石将军庙、两河口,出小浮桥下二洪”。 | 北流断绝,南流入淮河进黄海 |

| 第六次 | 清朝咸丰年间 | 公元1855年,咸丰帝谕示:“现值军务未平(太平天国起义),饷糈不继,一时断难兴筑,……所有兰阳漫口,即可暂行缓堵”。 | 利津入渤海 |

材料二 黄河改道总览图

(1)指出历史上黄河频繁改道泛滥的原因。

(2)概括黄河改道所产生的影响。

材料一 美洲作物的引种与传播

《滇南本草》是目前所见有关玉米最早记载的汉文典籍。书中记载:“玉麦须味甜,性微温,入阳明胃经,宽肠下气。……新鲜焙干为末,不拘多少,引点酒服,其功神速。1417年,明人兰茂着手编著《滇南本草》,他遍访父老,搜集单方,采集标本,绘制图形,辨析考证,探求本源,历时二十年完成了独具地方特色的药物学专著。该书问世后,因其济世救命之功和兰氏口碑德誉而迅即手抄流传,至清中叶始有刻本,并成为我国现存较为完整的地方性本草。

材料二 辣椒原生在美洲,却似乎是主要为中国创造的。自先秦元典开始的历史文献记录表明,中华民族几乎从原始农业开始就是一个嗜辣的民族集群。在辣椒进入中国以前的数千年漫长的时间里,人们依赖的辣味食料是花椒、姜、酒等诸多品种。辣椒传入中国后,很快传播扩衍开来,对中国传统的食生产、食生活发挥了革命性的催化作用,并最终形成了一切可植之地皆有椒,甚至几乎无人不食椒的中国人的辣椒情结。

——以上材料均据郑南《美洲原产作物的传入及其对中国社会的影响》

(1)材料一《滇南本草》中有关“玉米须”的记载是否真实?请说明你的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“中国人的辣椒情结”的理解。

材料 《诗经》里面收录了一首题为《氓》的民歌,开始的部分说:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。”诗中的“布”,有人认为指的是“布币”,即先秦时期铸造的一种铲形铜币。表4为一些学者主张“抱布贸丝”的“布”应为“布币”的论据。

| 论据 | 出处 |

| 《氓》是《卫风》中的诗。卫的国都在今河南省淇县,出土空首布(布币的一种)的河南伊川,离淇县不远。 | 何丹、钱玉趾:《<诗经·氓>“抱布贸丝”的确解》载《文史杂诗》2008年第3期。 |

| 《诗经》与衣服、鞋、帽有关的诗篇中,没有发现“布”字。 | |

| 朱熹在《诗集传》中为“抱布贸丝”的“布”注解为“布,币。” | |

| “抱”在上古的意思不同于今天“用手臂环绕、双手合抱”。从出土文物及历史记载看,上古人们穿袍裙,有怀中藏钱物之习。 | 胡海琼:《<诗经>“抱布贸丝”之“布”考辨》载《南昌师范学院学报》2016年第1期。 |

表中的学者是从哪些方面收集史料论证自己观点的?这些论证过程具有哪些特点?