材料一 明王朝是以国家权力对编户的控制为基础的,这种控制以“画地为牢”的里甲制为基础,以“配户当差”的方式实现。随着社会的发展,这种体制难以维系国家统治秩序。原有大户负担重,小户负担轻的佥派差役原则,实际往往演变为佥派中农、贫农负担差役。此外,明中期以来,官豪之家纷纷求田问舍,广置田产。面对这种现象,地方官员采取种种权宜变通措施,朝着利用白银货币作为核算和支付手段的方向发展。根据史书推算,这一时期国内的年均白银产量大约三万两左右,而一艘马尼拉大帆船的载银额度,可达四十余万两。

材料二 随着赋役制度调整的完成,大量白银作为支付手段进入政府资源运用领域,改变了整个赋税财政体系的运作机制,使明朝政府财政货币化。在这一变化下,国家各种财政收入最后都以白银形式进入国库,国家财政的支出,如:官俸、军费、佥募劳役等,都以白银形式支出。这种以白银为运作手段的治理方式与依赖控制人身关系来运作的治理是不同的。如:明代初期作为征收赋役依据的黄册,“户”的内容主要记载男女人口和财产构成。到了万历年间,作为征收赋役依据的实征册,“户”下的登记内容是土地财产和税额。到了清代,一户可有两千余人(这时的户明显不是一个家户)。这时,国家不必控制具体实在的家户,继而提供了国家与社会之间产生各种中介力量的空间,以及社会成员之间交往和组织的可能性,维持社会稳定更多是通过乡村中的礼仪秩序和王朝正统的文化象征。

——摘编自侯旭东、甘阳编《新雅中国史八讲》

(1)阅读材料一,概括明代中期的社会现象。

(2)阅读上述材料,谈谈你对明清时期“白银与国家治理”关系的理解。

材料一 明朝中后期,中国人的衣被原料供应不再限于境内,而开始受到远离国境的异域的影响。“尽管中国几千年来都在种植棉花,但在1800年前其国内产量并不充足,因此中国人只能从印度进口原棉。三角体系开始兴旺起来:英国制造的货物卖到印度,印度棉花卖到中国,而中国的茶卖到英国。”从印度到中国,构建了繁忙的东方贸易图。

——摘编自郭卫东《论16-19世纪中叶国际贸易中的东方货品》

材料二 抵史料记载:16-18世纪,中国向全世界出口的商品约有236种之多,其中手工业品有137种,占总数的一半以上。其中又以生丝、丝织品为大宗,其次是瓷器和茶叶等。而在这个时期,欧美各个国家由于“价格革命”的冲击,加上多战乱、灾荒、瘟疫流行,经济日益萧条,各类商品极为匮乏。所以,这些国家根本没有什么民生产品可以打进中国市场。它们只好携带大量银子来中国购买货物返回国内倾销,所谓夷船“所载货物无几,大半均属番银”。

——摘编自黄启臣《中国在贸易全球化中的主导地位-16世纪中叶至19世纪初叶》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析16-18世纪东方贸易圈的特点及形成背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明16-18世纪东方贸易圈形成对中国经济的影响。

材料 冼夫人是梁、陈、隋时期岭南俚族首领,其参与平定侯景、欧阳纥、王仲宣等叛乱。冼夫人率部归顺隋朝后,请命设置崖州,使海南在遥领500多年后重新归属中央朝廷。《隋书》记载,冼夫人在父母家时,就常劝亲族为善。隋仁寿元年,番州总管赵贪虐百姓,引起俚僚人民反叛逃亡。冼夫人上书控告赵讷,并提出安抚百姓之策,情文帝采纳了她的意见,惩处了赵讷,并委派冼夫人招抚叛亡的各族百姓,叛亡的各族百姓都重新归附朝廷,岭南重获安定。粤西罗州刺史冯融听说冼夫人很有见识和才华,于是为儿子高凉太守冯宝提亲。冼夫人作为俚人首领,排除了两家之间民族不同、文化各异、政治经济相殊的障碍,同意嫁给冯宝,对于其后的汉俚通婚,民族融合影响深远。南朝时期俚人社会“法”的概念十分淡薄,争强斗胜、恃强凌弱是常有之事。冼夫人明确要求但人“使从民礼”,不得违犯。她还与冯宝一起断案,俚族首领犯法,也决不姑息,岭南社会秩序日渐和谐。冼夫人先后被多位君王敕封,被尊称为岭南“圣母”。《隋书》评价说:“至于明识远图,贞心峻节,志不可夺,唯义所在,考之图史,亦何世而无哉!”

——摘编自李润等《冼夫人信仰的精神内涵及价值功能》

(1)根据材料并结合所学知识,概括冼夫人受到后人尊崇的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价冼夫人的历史功绩。

材料一 《礼记》记载儒家提出“心正而后身修身修而后家齐家齐而后国治国治而后天下平。范仲淹提出“先天下之忧而忧后天下之乐而乐,张载主张“为天地立心为生民立命为往圣继绝学为万世开太平,顾炎武提出“保天下者匹夫之贱与有责焉,希望每个人都能够为保天下做出贡献。

——摘编自《中国文化中的经世致用思想》等

材料二 魏源的“经世致用,是指“逗存乎实用时务莫切于当代,他在《海国图志》中提出是书“为以夷攻夷而作为以夷款夷而作为师夷长技以制夷而作。

1897年梁启超提出“居今日而言经世与唐宋以来之言经世者又稍异。必深远六经制作之精意证以周秦诸子及西人公理公法之说以为之经以求治天下之理;必博观历朝掌故沿革得失证以泰西希腊罗马诸古史以为之纬以求古人治天下之法;必细察今日天下郡国利病知其积弱之由及其可以图强之逗证以西国近史宪法章程之书及各国报章以为之用以求治今日之天下所当有事夫然后可以言经世。

——摘编自《中国近代经世致用思想及其历史影响》等

(1)阅读材料一分析上述主张所体现“经世致用思想的共同之处。(2)阅读材料二结合所学阐释近代“经世致用思想的发展变化”。要信息提取充分史论结合逻辑清晰。

材料一 迄今为止,埃及文字被认为是人类最为古老的文字之一。关于埃及文字的最初状况,我们无从得知。埃及第一王朝时期(约公元前3000年)的文字,已经是相当发达的埃及文字了。人们把埃及文字分为三类:“碑铭体”、“僧侣体”和“人民体”。其中碑铭体是雕刻于神庙的墙壁上和坟墓上,或绘于石器、木器和陶器上的专用文字,常用于对皇室事件、宗教事务、葬仪活动及碑铭的记载,具有永恒记载、保留的性质。僧侣体是碑铭体的变种,更加方便书写,起初常应用于商业文件、私人书信、文学稿件等方面,后来主要用于宗教文书中,其产生的时间大致与碑铭体相同。人民体是比僧侣体更为简化的草体字,约产生于公元前7世纪,后逐渐发展为埃及的主要文字。在托勒密王朝(由亚历山大帝国分裂而来)统治时期,政府及宗教文告,往往同时用人民体、碑铭体和希腊文三种文字书写,人民体居中排布。据考证,人民体的使用一直延续到公元5世纪。

材料二 19世纪,学术界一度否认尚未破解的腓尼基字母是一种文字形式。1916年,加迪纳发表论文《闪米特字母表的埃及起源》,他大胆推测闪米特人的字母表(即腓尼基文字的字母表)取自埃及的象形文字。1992年,耶鲁大学的埃及学家在埃及中部卢克索西北约30英里的沙丘中,发现了一条被考古学家们称为“恐怖谷”的古道,由于人迹罕至,古道上的许多遗迹得以保存,其中最引人注目的是刻在“恐怖谷”崖壁上的数百份埃及铭文。这些铭文使加迪纳的推测得到证实。

——以上材料均摘编自郭东《论拉丁字母的符号象征源头:埃及文字、腓尼基字母、希腊字母》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳古埃及文字发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对历史学研究的认识。

材料一 《尚书·禹贡》中就已经提到了“九州”的名称和位置,其他的先秦史籍,诸如《尔雅·释地》《周礼·职方》《吕氏春秋·有始览》等等也都有“九州”的记载。然而,先秦的“九州”只反映了当时人们头脑中已经形成的一种地域观念。直至秦统一确立郡县制度,并没有“州”的设置。到了汉武帝时期,疆域扩展,为适应中央集权的需要,将全国分成十三个监察区,因名称多采用《禹贡》和《职方》中的州名,故称“十三州”。

——摘编自黄钢《我国古代的“州”是怎样演变的?》

材料二 三国以降,州一郡一县三级政区已成为正式制度。三级制实行之初,还算正常,以十数州之地辖百来郡、一千余县,层次与管理幅度相称,比例适当,州、郡、县三级都能正常发挥作用。以西晋前期为例,19个州统172个郡国、1232个县。平均每州辖八九郡,每郡辖七八县,基本合理。梁天监元年(502年),共有23州,226郡,1300县。然而不到半个世纪,形势大变。梁中大同元年(546年)已有104州,586郡。这样,南北朝合计,共有220州,999郡,比两个半世纪以前的西晋,州膨胀11倍,郡膨胀10倍。弄得有些官员连自己也搞不清自己所管辖的地域范围。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

(1)根据材料一、二,概括古代州演变的规律。

(2)根据材料并结合所学知识,分析造成这一变化的原因和所带来的影响。

关于秦始皇陵工程用工人数,历史文献记载说法不一。参考古代文献记载,并结合考古学者调查测定数据,可知秦始皇陵陵丘土方数量。据《史记秦始皇本纪》记载,始皇三十七年(前210年)胡亥即位,“九月,葬始皇郦山”;秦二世元年(前209年)四月,二世宣布“郦山事大毕”,可见秦始皇陵复土工程施工时间不超过236日。云梦睡虎地秦简《徭律》记载“水雨,除兴”,排除土方工程遇雨被迫停工等情形,可以进一步推知施工日期。成书年代比较接近的数学专著《九章算术》载有土方工程应用算题,其中可以看到当时“土功”不同工种的劳动定额。综合以上材料可以推知秦始皇陵工程用工人数应如《史记》记录,大致在“七十余万人”左右。

——摘编自王子今《秦始皇陵考古与秦统一历史意义的新认识》

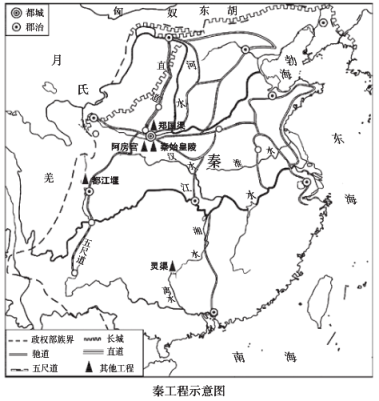

(1)在推算秦始皇陵用工人数时,学者用到了哪些类型的史料?请举例说明。(2)阅读下图,结合所学,评述战国至统一后秦的大型工程建设。

材料一 为什么欧洲人能够如此轻而易举就征服了美洲?有许多解释:钢铁优于石头,大炮火药打败了弓箭投石;印第安部族间缺乏统一,甚至在印第安人建立的大帝国内亦如是……这些人类杀手,随同探险者与征服者来到新世界。于是旧世界的致命疾病在新土地大展身手,格杀更为有力,即使在旧世界原属较为“慈悲”的小病痛,到了新大陆也摇身一变晋升杀手级。因此某位传教士的记载可谓不无夸大:“印第安人这么轻易就会死去,似乎只消见到、嗅到一名西班牙人,就足以令他们失魂丧命。”

——摘编自[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

材料二 1492年后,当欧洲船只将成千上万的物种运到大洋彼岸的新家园时,全球的生态系统开始了碰撞与融合,克罗斯比将其称为“哥伦布大交换”。……我们的飞机正在飞越欧洲上空,当下降得足够低时,足以让乘客观察到“哥伦布大交换”的痕迹:在意大利,一块块玉蜀黍田鳞次栉比;在西班牙,美洲大豆像地毯一样铺展开来;在法国,田野里挤满了灿烂的、向上盛开的美洲向日葵。大片的烟叶在荷兰农场里沐浴阳光。

——摘编自[美]查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》

(1)根据材料一,概括“欧洲人能够轻而易举征服美洲”的原因。结合所学,试举一例从旧世界来到新世界的“致命疾病”并简述其直接影响。

(2)阅读材料二,结合所学,指出“玉蜀黍”在世界范围内的传播路径,并分析以“玉蜀黍”为代表的食物物种交流带来的影响。

材料一 明代六部各掌四司作为下属机构,以下为《明史·职官志》对吏部考功司、兵部武选司职能的部分记载:考功,掌官吏考课、黜陟之事。凡内外官给由(履历),三年初考,六年再考,并引请,九年通考,奏请综其称职、平常、不称职而陟黜之。京官六年一察。外官三年一朝。前期移抚、按官,各综其属三年内功过状注考,汇送覆核以定黜陟。吏之考,三、六年满,移验封司拨用。九年满,又试授官。

武选,掌卫所土官选授、升调、袭替、功赏之事。军政,五年一考选,先期抚、按官上功过状,覆核而去留之。凡土司之官九级,自从三品至从七品,皆无岁禄。其子弟、族属、妻女、若婿及甥之袭替,胥从其俗。附塞(边塞)之官,自都督至镇抚,凡十四等,皆以语敕辨其伪冒。

材料二 武选的重要环节是兵部要利用内府所藏的武官贴黄以及其他相关档案文书来核查武官应袭舍人所提供的从军履历是否属实,以此来审查应选者的身份资格。因此,诸如贴黄、选簿等档案文书在武选中就起着至关重要的凭证作用。其中,贴黄详细记载了武官的姓名、旧名、年甲、贯址、从军归附来历、征克地方、杀获次数、受赏名目、升授职役、调守卫所并给授诰敕等项内容,是世袭武官最基本也是最重要的档案资料,因此官方毖它深藏于内府之中。选簿则是在每次武选之后,选过武官基本情况的登记簿,以卫所为单位,保存在兵部。它主要记载武官的除授年月、职事,每次武选之后就在武官选簿中添写一辈。这样,武官历辈的袭替情况就尽载于选簿之中。

——梁志胜《明代“武选司审稿”初探》

(1)据材料一,概括考功司与武选司职能异同。

(2)提炼材料二主题,并综合上述材料加以评述。

材料一 中国是世界上最早种植和栽培茶的国家。唐朝陆羽《茶经》记载:采茶只可于晴天采撞,只采摘最小芽头,制茶须经蒸、捣、焙、穿、封、干等环节。大约从17世纪中期茶叶被荷兰和英国的东印度公司输入欧洲,随着茶叶消费在欧洲的逐渐普及,18世纪20年代起,茶叶开始占据中西贸易出口货值的首位,输出数量大幅度增加。鸦片战争后,中国茶叶贸易迎来了全盛时期,茶叶年出口量扶摇直上。

——摘编自陶德臣《中国茶叶商帮群体产生条件及其异同比较》等

材料二 1833年,随着英国东印度公司对华贸易垄断权的结束,在印度试种茶叶受到大力支持和鼓励。揉捻机、玻璃发酵台、烘茶机、切茶机、拣选机等制茶机器的发明发轫于茶叶生产中的技术革新,并得到英国政府颁给的专利保护权。印度茶业由英国殖民者投资,经营方式完全采取现代公司制,茶叶的生产和销售紧跟市场需求。其种植与制造有欧洲技师的监督,这些技师能够根据英国消费者的口味,制造各种等级的茶叶以满足市场的需要,茶叶也由拥有大茶园的资本家直接运销到伦敦茶叶市场。

而中国的情况则迥然不同,茶叶生产依然是个体小农分散经营,墨守长久相传的、刻板的手工制茶方法,生产效率低、产量小、品质难以统一。中国茶叶的生产和出口销售是脱节的,茶农不需要关心销售,出口任由外国洋行把持;茶叶外销至少经过茶贩、茶庄、茶栈和洋商四道转手,不仅增加了外销成本,而且不利于尽快外运。曾经独步世界的中国茶业,历经鸦片战争后短期的迅猛发展,竟然在英属印度、锡兰等洋茶的强力竞争下迅速走向衰败。

——摘编自林齐模《近代中国茶叶国际贸易的衰减》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17—18世纪中国茶叶外贸保持旺盛的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,对比分析英属印度与中国茶业贸易一起一落的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,就近代中印茶业贸易的兴衰,可以得出哪些历中认知?