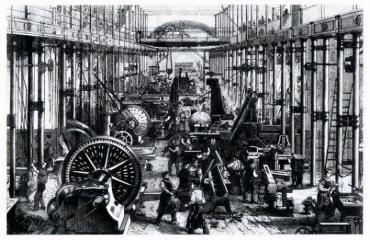

材料一 1769年,理查德·阿克莱特建立了英国第一个工厂,标志着工厂制度正式诞生。在随后的20年里,工厂制度在英国逐渐普遍起来。到1788年,英国已经建立143家纺纱工厂。1840年英国工人的平均生产效率已经达到1770年的20倍。

材料二 在以机器生产为基础的企业中,即在工厂中,我们始终可以见到一种简单协作,也就是说,好几台相同的工作机(暂且把工人撇开不谈),同时地和共同地在一个工作场所进行工作。在农业机器化的地方,农民面临与奄奄一息的家庭手工业同样的命运。旧社会最牢固的基础,与农民一起被消灭掉了。农村中“剩余”下来的农民和雇佣工人,纷纷流入城市。“机器使体力成为多余的了……这种代替劳动和劳动者的强有力的手段,立刻变成一种不分男女老幼,把工人家庭一切成员都归资本直接支配,从而增加雇佣工人人数的手段。”工厂里的强制劳动不仅侵犯了孩童爱好游戏的权利,而且还排挤了自由的家务劳动,这种家务劳动原来是工人家庭本身需要的。

——摘编自【德】卡尔·考茨基《马克思的经济学说(1887)》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳工厂制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,运用唯物史观简述近代工厂制度建立的意义。

材料一 中世纪的阿拉伯文化实际上由希腊化的近东文化和波斯文化两股主流汇合而成,它是新月沃地古代闪族文化逻辑发展的继续,也是西亚地中海文化统一性的集中表现。但从文化源头分析,中世纪的阿拉伯文化一般被认为由三种文化交融汇合而成,一是阿拉伯传统文化;二是伊斯兰文化;三是源于波斯、印度、希腊等异族先进文化。中世纪的阿拉伯文化以阿拉伯社会价值标准作定向,是阿拉伯穆斯林思想行为和社会活动的积极反映,同阿拉伯社会的发展存在着一定的内在联系。

材料二 中世纪的阿拉伯帝国是个多民族国家,先后被征服的埃及、叙利亚、美索不达米亚、伊朗等地,历史悠久,都拥有非常优秀的古代文明。因伊斯兰教的宽容性和哈里发政府的开明政策,使阿拉伯帝国境内各族人民能够成为创造、发展中世纪阿拉伯文化的主体。同时,随着阿拉伯大帝国在政治、经济等方面的巩固和发展,阿拉伯人成为东西方交流的桥梁。他们将西方的文化和技术传播到东方,同时也将东方的文化和技术传播到西方。

——以上材料均摘编自钱学文《灿烂的中世纪阿拉伯文化》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拉伯文化的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析阿拉伯帝国对世界文明影响深远的原因。

材料一 在英国政治发展的过程中,日耳曼习惯法传统已逐渐发展成为“法律至上”的传统观念。1215年《大宪章》的诞生表明数百年来英国王室与贵族之间的斗争实现了新的政治平衡格局。《大宪章》是王权的羁绊,“是国王和教会、贵族之间的协议、合同书,是一种契约”。英国贵族发展至今,形成了一种勇敢尚武,追求自由,忠诚美德的贵族精神,在维护国家独立和保护自由权方面发挥着积极作用。在英国政治发展的过程中,主张尊重传统,但他们并不是盲目墨守成规,反而倾向于在尊重传统的基础上借鉴一些有用的经验进行渐进的变革,最终形成了多方政治主体相互协商、相互妥协的一种协商对话的机制。历经了1640年的内战和克伦威尔的独裁统治以及1688年内忧外患的局面,不满国王专制统治的人士发动了宫廷政变,推翻了专制统治,另立新的国王。

——摘编自普英《英格兰“光荣革命”中的政治妥协探析》

材料二 1688年英国的“光荣革命”大概是最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。在调整国王和议会权力关系时,议会将《权利宣言》作为威廉和玛丽任国王的前提条件。它明确规定了人民和议会享有的各种不可剥夺的权利。1689年,议会通过了《权利法案》。1701年,又通过《王位继承法》,对王权作出了许多新的限制,并规定了王位继承的顺序,保证王位不会再回到詹姆士二世的男系后代手上。这两个文件,威廉都予以签署。由此,国王的法律中止权、豁免权、随意任免法官的权力被取消,司法独立制度确立起来,军权被置于议会手中,独立于议会之外的财政来源被剥夺。

——摘编自程汉大《17世纪英国宪政革命的博弈分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国“光荣革命”中政治妥协的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国在17~18世纪是如何逐步实现有效控制“控制者”的。

材料一 汉代察举制度,既有“以德取人”的因素,也有“以能取人”“以文取人”的因素。士人习经术文法于家,在具备了基本知识技能,并获得舆论对其人品的好评之后,仕郡县为佐吏掾属;由之获得基层吏务经验之后,才能以功次吏能得到察举。举至中央,则有经术、笺奏之试加以检验,然后方得授官;但所授又非职事官,而是入三署宿卫为郎,“以观大臣之能”,熟悉朝廷行政过程。此后再经一次选拔,方能“出宰百里”“典城牧民”。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐制,科举分为常科和制科。常科每年举行,只限无官位的平民参与;制科无定期,有官职者也可参与。常科有秀才、明经、进士、明法、明书、明算六种考试科目,其中以进士、明经两科最为重要。明经科主要考查帖经,覆盖经书若干字,令其填空,重在记诵。进士科主要考时务、帖经、杂文,难度大,录取不易。唐代应试者主要是中央官学的学生和地方投牒自考者。正式考试每年十月在礼部举行,科举及第后只是取得了入仕资格,真正获得官职还需要参加礼部的专门铨试。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,分析汉代察举制的特点。(2)根据材料一、二,比较唐代科举制与汉代察举制的不同之处。

材料一科举制度产生于隋而确立于唐。因为有多种科目,“分科举人”,故名科举。与重点在于推荐的察举相比,科举制度的特点在于,考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”,“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件。……较之于察举制,科举制打破了与“德”“名”相关联的门第背景的限制,是一个重大历史进步;但它完全按考试成绩选拔人才,显然亦非一切方面都优于察举。

——改编自袁行霈等《中华文明史(第三卷)》

材料二中国的科举制度在英国已广为人知;在当时英国期刊文献和议会辩论中,竞争考试的观念均与中国有关;议会内外都认为考试制度是中国创立的制度,而且没有人加以否认;没有任何其它国家先于中国采用竞争性的文官考试制度,而且没有任何西方的个人、国家或种族声称其拥有考试制度的发展权。

我们西方所有政治学教科书中,当谈及文官制度时,都把它的创始者归于中国,归功于中国的科举制度。

——改编自“(1855年)英国文官制度改革议院辩论记录”及艾伦·坎贝尔(前美国人事总署署长)谈话录

材料三孙中山提出了以考试权独立为核心的文官考试的思想。他曾说:“余游欧美,深究其政治、法律之得失,知选举之弊,决不可无以救之.而中国相传考试之制,纠察之制,实有其精义,足以救欧美法律、政治之穷,故主张以考试、纠察二权,与立法、司法、行政之权并立,合为五权宪法。”孙中山完成了从科举考试到文官考试的对接,奠定了我国近代文官考试制度的基础。他的文官考试思想和他下令规划、公布的考试法规,不少重要内容后来为北京政府和南京国民政府所沿用。

——摘编自《孙中山对人才选拔制度的贡献》(《光明日报》)

(1)根据材料一,结合所学,归纳科举制与察举制相比的“重大历史进步”之处,扼要说明科举制“亦非一切方面都优于察举”的主要表现,并指出中国古代用人制度的特点。(2)材料二认为西方文官制度应“归功于中国的科举制度”。根据材料二并结合所学,指出西方文官制度采纳的中国古代科举制中若干重要理念,并结合19世纪中期相关史实,简要说明当时英国举行“文官制度改革议院辩论”的重要背景。

(3)依据材料三,说明孙中山提出“以考试权独立为核心的文官考试”思想的缘由,并简析这一思想所产生的重要影响。

材料一 春秋战国时期是我国历史上重要的社会转型期,诸多方面都出现了变革。春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买;均输平准,也增加了人民负担。公元前81年,昭帝召贤良、文学赴京师,“皆对:愿罢盐铁酒榷均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自侯家驹著《中国经济史》

材料三 在唐朝前期的100多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。在农业方面,垦田面积逐渐扩大,农业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具。……唐朝的手工业发展到很高水平。……商业十分繁荣。

(1)根据材料一、归纳春秋战国时期生产力发展的主要表现,并指出这一时期生产力发展的影响。(2)根据材料二、概括汉武帝“经济统制”的具体表现,结合所学,简析其影响。

(3)请列举两项唐朝“发明并推广的重要的农业生产工具”的名称,唐朝“手工业发展到很高水平”,具体体现在哪些行业。

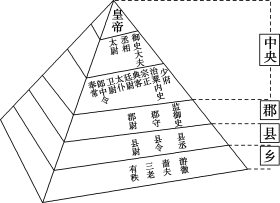

材料一 政治制度构建示意图

材料二

材料三 隋唐时期正式确立了三省六部制,其中门下省负责谏议和封驳,不仅有权对宰相作出的决策提出异议,也可以对皇帝的做法提出不同意见。

(1)据史料一、概括秦朝政治制度的表现及突出特点;(2)据史料二、在地方行政制度上,汉朝在秦朝制度基础上进行了怎样的“改进”?产生了怎样的影响?对产生的影响又是如何解决的?

(3)根据史料三和所学知识,概括唐朝三省六部制中三省的职责并结合所学知识说明这一制度的作用。

15世纪末16世纪初,欧洲为了获取充足的生存资料,一方面,通过殖民掠夺,使世界上许多地区的动、植物原料被带回欧洲,如玉米、土豆等。另一方面,欧洲人还将自己本土的一些动、植物带到殖民地,大量生产,以弥补欧洲食物原料供应的不足,如:变种小麦。在1750年至1850年,小麦逐渐取代了其他谷物的地位,引起了欧洲真正的食物革命,白面包不再是富人的专利和地位的象征,也不再是穷人奢望的食品。所有这一切促使欧洲人对食物原料的开发与利用趋于世界化。

——摘编自《欧洲饮食文化的新篇章》

据材料并结合所学知识,概括欧洲“食物革命”出现的主要原因及其作用。

材料一 民初的政党政治实践之所以会失败……政党自身的严重畸形化,各党派间无休止的激烈竞争,资本主义商品经济基础的薄弱,中国传统政治文化的根深蒂固以及由于国民民主意识的淡薄与参政能力的低下而造成的民众支持力的不足等。除此之外,资产阶级政治精英对政党理念的主观认识与实践,以及中国社会历史的发展为代议制民主建立所准备的条件的不足,也是不可忽视的两个因素。

——摘编自《论民国初年的政党政治》

材料二 照搬西方政党政治模式,脱离了中国基本国情。西方政党政治的兴起与其制度的确立,是在资产阶级革命胜利,整个国家严重资本主义化之后。辛亥革命后,政权虽然易手,但并没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,中国是帝国主义和封建军阀的天下而非政党的天下。所谓自由结社、合法反对、公平竞争、轮流执政等政党政治的原则,在当时的中国并不具备,虽然在形式上,民初各政党获得了较多的政治权利,但在关键的政权问题上,手执枪杆子的袁世凯是不会让步的。……因此,在当时中国国情下,如果政党要去搞所谓政党政治,要么成为独裁者欺骗民众的工具,要么成为独裁者刀俎下的鱼肉。

——章开沅《辛亥革命与中国政治发展》

材料三 中华民国以参议院、临时大总统、国务院、法院,行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。国务总理及各总长,均称为国务员。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——引自《中华民国临时约法》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国时期政党政治名存实亡的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析《中华民国临时约法》的主要内容?其目的是什么?

材料一 庆之自魏还,特重北人,朱异怪而问之,庆之曰:“吾始以为大江以北皆戎狄之乡,比至洛阳,乃知衣冠人物尽在中原,非江东所及也,奈何轻之?”

——《资治通鉴·梁纪九》

唐代史学家刘知几:(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

材料二 (王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急工速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,对外便开疆用武。因此更是加以聚敛,而忽略了为国家的百年大计。

——钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孝文帝改革产生影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析王安石变法失败的原因?