材料 长期以来,就人们从总体上认识现代化究竟是如何在全世界因地而异的这个问题,中国一直占有一个相当突出的地位……在中国,影响现代化的因素,不管是本土的诸种前现代化条件、国际关系方面的问题,还是中国现代化的领导人推行的各项政策,都不是其他任何地方种种因素的一模一样的复本。中国的这些因素只适合一种与众不同的社会背景,即特殊的中国背景……中国背着沉重的包袱,也带着有利的条件,踏入现代世界,这些包袱和有利条件都可以从今天中国发展水平的格局上反映出来。

——摘编自吉尔伯特•罗兹曼主编《中国的现代化》

根据材料,提炼一则关于中国现代化的认识,并结合中国近现代史的知识进行阐释。(要求:认识具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)材料 下表反映了古代雅典、古代中国建筑的相关情况。

| 古代雅典 | 雅典广场位于雅典卫城的西侧。雅典广场是市民生活的中心,除了日常经济生活以外,还是思想以及艺术交流的场所。雅典广场由一系列的建筑和室外空间共同构成,其中包括神庙、议会、法庭、工商交易设施、音乐厅以及图书馆等 |

| 古代中国 | 《周礼·考工记》对各种城邑的形式、数量、规模和布局等都有一套完整的规定。一般都城有三道城墙:宫城、皇城、外城(郭)。 明清紫禁城严格地按“前朝后市,左祖右社”的帝都营建原则建造。北京故宫(占地72公顷)中,有一条2000米长的内河,20座桥涵,分布着宫、殿、楼、阁、亭、榭、厅、堂、廊、厦、门、庑,起伏错落,疏密有致,体现了传统宫殿建筑艺术的壮丽和雄伟 |

材料 中华优秀传统文化是中华民族生生不息的精神命脉,也是中国共产党历久弥坚的精神根基。中国共产党之所以历经百年依旧风华正茂,其中一个重要原因就是深受中华优秀传统文化的滋养和孕育。(如下表)

| 文化基因 | 具体表现 |

| 民本传统 | 中国共产党的百年历史,就是一部践行党的初心使命的历史,就是一部党与人民心进心。同呼吸、共命运的历史 |

| 革新思想 | 中国共产党能够带领人民进行伟大的社会革命,也能够进行伟大的自我革命。无论是革命战争年代,还是和平建设时期,自我革命始终是贯穿于党的建设的一条主线 |

| 和合理念 | 中国共产党人深知和平的可贵,也具有维护和平的坚定决心。百年来,中国共产党举“和合理念”于自身信仰目标之中,不仅以正义战争的方式争取和平,而且还以改革发展的手投维护和平 |

| 家国情怀 | 自诚生之日起,中国共产党就将朴素的家庭情感与深沉的爱国情愫融为一体,在不同后史时期以实验行动诠释了中华民族家国大义的真谛 |

| 胸怀天下 | 中国共产党⋯不仅对中国人民有着深厚情怀,而且对世界各国人民有着深厚情怀,不仅愿意为中国人民造福,也愿意为世界各国人民造福 |

——摘编自觉辉《中国共产党百年奋斗史的文化基因》

根据材料并结合所学知识,就材料的其中一点或者全部,提炼一个主题,并进行简要闯释。(要求:主题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)材料古人在论述制度演变时,分析过“有治人无治法”、“法令滋章,巧饰弥多”的现象。没有制度规范时,人们总希望以制度规范来解决现实中的不合理现象,而有了制度规范,制度本身却总会向合法不合理的形式化趋向流变,甚至背离制定制度的初衷。

——刘文瑞《中国古代政治制度:地方体制与官僚制度》

结合材料和所学知识,就“制度的发展演变”自拟论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

材料一 1500年之后的三百年里,西欧资本主义明显地发展起来了,受它影响的地区增加了,新的世界贸易体系形成了;资本主义充满活力,跨入了生产领域;它的社会地位提高了,尤其是在荷兰和英国。大众对资本主义的看法改观了,多数人更喜欢它了。西欧地区显然是资本主义发展的领头羊;同时,全球各地资本主义的联系也变得更加紧密。资本主义的崛起、世俗国家权力的增长以及欧洲的殖民主义扩张互为条件。

——摘编自[德]于尔根·科卡《资本主义简史》等

材料二 近代中国社会并不是一个典型的资本主义社会,而是一个被各帝国主义列强侵略的半殖民地半封建社会,在这个社会中,虽然资本主义生产方式已经产生,但并没有得到充分发展,虽然外国资本主义商品已经进入了中国市场,但中国自然经济并没有充分解体,封建土地所有制依然存在。

——摘编自张寿彭《试论中国近代民族资本主义商业的产生与特点》

某学者认为,环境的不同是中欧资本主义发展命运不同的主要原因。结合中欧资本主义发展的相关史实评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由。)材料 章开沅先生(1926-2021)是一位享誉海内外的历史学家。在他看来,史学的使命如司马迁所言,就在于“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。章开沅力主“大历史观”,提倡学习法国年鉴学派的史学主张,即从历史的长时段来把握和研究具体的历史事件。他率先提出辛亥革命史研究要“盘点三百年,三个一百年”的观点,他认为:“应该了解孙中山辛亥革命之前的一百年,特别是辛亥革命怎么来的,孙中山的纲领怎么来的,它都是有依据的。同时还要盘点辛亥革命后的一百年。还要研究从现在开始,往后的一百年。”

——摘编自马敏《论章开沅史学思想的特质》

请你选取某一历史事件,运用“大历史观”进行论述。(要求:自拟标题,观点明确,史论结合,逻辑严密,表述成文)清代前期的城市化及其动力

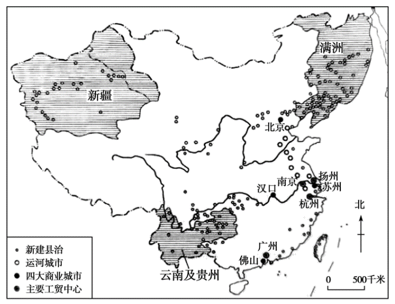

材料一

材料二 清代前期的康乾盛世,开拓进取,政治清明,赢得了士人以及农民的支持。全国耕地由乾隆十八年(公元1753年)的752万余顷增加至乾隆五十九年(公元1794年)的900万余顷。18世纪时,番薯、玉米和花生等作物得到推广,经济作物如棉花、桑叶、甘蔗、烟草、茶叶、花卉,蔬菜的种植面积都扩大了。在著名产棉区长江三角洲和东南沿海,棉花地占了耕地一半以上。

——材料一、二均摘自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

材料三 康熙二十三年(1683)九月初一日,康熙谕旨开放海禁,为了加强对海外贸易的管理,清政府设立了闽、粤、江、浙四海关,各海关下又设置了众多的海关口岸,管辖范围包括对外贸易、国内沿海贸易和内河航运等。

——摘编自汪炜《试论清代前期“四口通商”的成因及其财政特点》

结合材料二、三和所学知识解读材料一中的相关信息。

一份人才招聘启事

1981年9月17日,深圳市蛇口工业区在《广州日报》登载了一份人才招聘启事。

为适应我区建设发展需要,经上级批准,拟在广州招收一批有志于企业管理的技术人才,进行企业管理、外贸业务和商业英语等知识的培训,为期一年。结业后,由我区统一分配到区内各企业工作。

凡符合下述条件的职工均可报考:

1、坚持四项基本原则,道德品质好,谈吐及待人接物坚持“五讲四美”;

2.大专院校理工和财经专业毕业,有一定的实际工作经验;

3.具有初等英语基础;

4.有一定的社会知识和中文水平;

5.年龄在45岁以下,身体健康。

——居南兆旭《深圳记忆:1949—2009》

结合材料,以“深圳·窗口”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)材料世博会变迁情况简表

| 时间 | 主题关键词 | 主办国(举办次数) |

| 19世纪50年代至1915年 | 工业、农业、艺术、帝国成就、重大历史事件周年纪念(独立、革命、发现新大陆、拓殖、运河 通航等) | 法(5)、美(4)、英(3)、其他(3) |

| 1925—1939年 | 现代工业、发展、进步、和平、艺术和技术、建设明天 | 美(3)、法(2)、比(1) |

| 1958—1970年 | 科学、文明、人道主义、人类、文化交流、进步与和谐 | 美(3)、比(1)、加(1)、日(1) |

| 1971—2015年 | 能源、环境、海洋、人与自然、持续发展、地球、城市、科技时代 | 日(4)、美(3)、西(2)、韩(2)、其 他(9) |

——摘编自朱运海《世博会主题变迁研究》

世博会被誉为世界经济、科技和文化界的“奥林匹克”盛会。根据材料并结合所学知识,提炼一个论题,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)欧洲人对东方的认识

| 时期 | 欧洲人对东方的认识 |

| 古希腊时期 | 荷马史诗记叙的特洛伊战争预示了东西方的分野。希波战争后,希腊人逐渐把以波斯为象征的东方想像成了典型的“蛮族”。埃斯库罗斯在悲剧《波斯人》中把希腊的自由、民主、胜利和波斯的专制、奴性、失败对立起来。 |

| 14-16世纪 | 欧洲人的东方认识延伸到了中国和日本。马可·波罗向欧洲描绘了一个金碧辉煌的东方,金银满地、富庶无比的中国。 |

| 17-18世纪 | 欧洲刮起了一股中国风,中国的园林建筑、茶叶瓷器、书籍戏曲、儒教哲学风靡欧洲。启蒙思想家普遍认为,用道德治理国家是中国的一大特征。道德与宗教、法律、礼仪、风俗融为一体,成为上至皇帝,下至小民自觉遵守的行为准则,国家因而长治久安。中国社会是和平理性的理想社会。 |

| 18 世纪下半叶 -19 世纪上半叶 | 在欧洲人的认识中,西方与东方不再仅仅是地理的概念,而且是一种新的文化表述。西方理性、科学、进步,一片光明,东方非理性、愚昧、停滞,黑暗一片,有待于西方人用理性之光来照耀。从此历史有了标准,世界有了隔断。 |

——据黄洋 《古代希腊罗马文明的 “东方”想像》和许平《欧洲人东方认识的拐点》

注:希波战争是对公元前499年至公元前449年波斯帝国入侵希腊城邦所引发的一系列战争的统称,结果希腊联军获胜。战后,雅典民主政治走向繁荣,波斯帝国从此一蹶不振。

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象至少源自两段材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)