材料 故宫博物院革命性改造

| 时间 | 概况 |

| 1949年 | 文物部宣布故宫博物院新的业务方针是“要利用文物为教育人民之工具,以启发其反帝反封建的革命思想,并协助国家建设事业为工作之目标” |

| 1950年 | 更名为“国立北京故宫博物院”。8月,文物局召开筹备民族博物馆座谈会,称建馆的目的是“加强兄弟民族的团结”,馆址暂设故宫博物院。10月,中央军委借故宫午门、太和殿、景山大高殿等举办“战绩展览会” |

| 1951年 | 更名为“故宫博物院”。中央自然博物馆筹备处成立,借文华殿、传心殿和清史馆办公 |

| 1953年 | 陶瓷馆开放,成为全国最大的陶瓷器以及陶瓷工艺参观学习中心。建成开放的绘画馆,作为国家规划的“中国古典美术的宝库” |

| 1954年 | 建成国际友谊馆,以展示国际友谊为主题,陈列苏联以及其他民主主义国家送给中国的礼品 |

| 1959年 | 织绣馆建成开放,以中国织绣工艺发展史为陈列主题。展品中尤其令人关注的是1949年后的新织绣工艺品,还有少数民族日常生活中的织绣工艺品,以及农村的桃花绣品 |

——摘编自徐玲《1949-1961年故宫博物院革命性改造的历史考察》

根据材料并结合所学知识,围绕“故宫博物院革命性改造”这一主题,自拟论题并进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,逻辑清晰)材料一 千百年来,来自不同自然环境、拥有不同历史记忆的族群,在独特的实践中形成了自身特有的文化属性。拥有相似文化信仰的群落,以文化认同的方式建构起对文明的归属,塑造了文明下的鲜明身份。不同的语言思维、文化信仰、传统习俗汇聚交织,塑造了多彩缤纷、熠熠生辉的文明篇章。

——摘编自李远《以深化交流互鉴开创全球文明发展新时代》

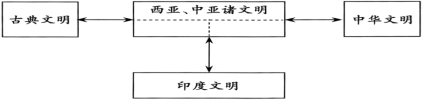

材料二 西部亚洲、中部亚洲在东方与西方文化交流事业中一直扮演着“桥梁”的角色。这些“桥梁”不仅传送东方文明到西方,而且也传送西方文明到东方;同时“桥梁”自身独特的文化对东西方文明也产生了很大的影响。如下图所示:

(注:古典文明指古希腊、古罗马文明)

——摘编自陈恒《文明的汇聚与传播——古代世界文明之交流》

根据材料一、二并结合世界古代史相关知识,提炼一个观点并加以阐述。(要求观点明确,史论结合,逻辑清晰,层次清楚)材料

时间 | 事件 | 时间 | 事件 |

1826年 | 西属拉丁美洲殖民地基本独立 | 1870年 | 意大利统一 |

1836年 | 英国爆发宪章运动 | 1871年 | 德意志帝国建立 |

1848年 | 《共产党宣言》发表 | 1871年 | 巴黎公社建立 |

1861年 | 俄国农奴制改革 | 1882年 | 埃及抗英斗争 |

1864年 | 国际工人协会成立 | 1885年 | 印度国大党成立 |

1865年 | 美国内战结束 | 1894年 | 意大利入侵埃塞俄比亚 |

1867年 | 《资本论》第一卷问世 | 1898年 | 美西战争 |

1868年 | 日本开始明治维新 |

材料

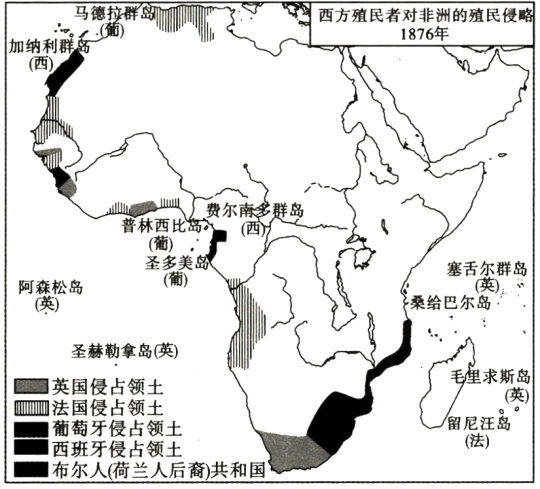

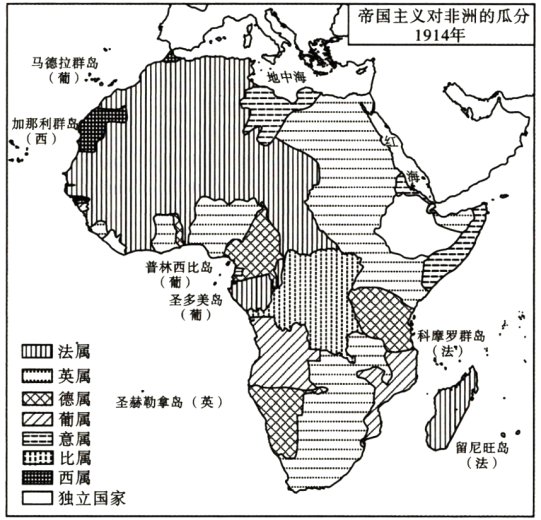

图一

图二

根据材料所示信息,结合世界史相关知识,写一篇历史小论文。(要求:论题明确,史实准确,逻辑严谨,表述清晰)

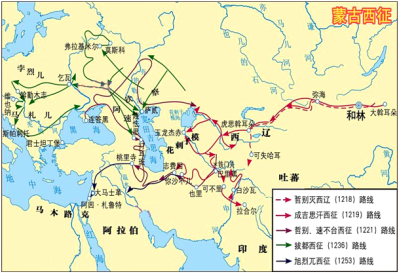

图1 蒙古军队西征示意图 图2 新航路开辟后的物种传播

提取上述图片信息,结合所学知识,对两个“大交换”加以解读。

材料 亚欧大陆以培育小麦为主的农耕中心,最先出现在西南亚的美索不达米亚……随着阶级社会生产的发展,……形成统一王国以及疆域更加辽阔的帝国。……也就是古代农耕地区闭塞状态突破面的逐步扩大。……各民族、各地区之间闭塞状态发生有世界意义的突破,始于资本主义在亚欧大陆西北角登上历史舞台之际,始于15、16世纪东西方之间,新旧大陆之间跨越海洋航路的开辟.

——吴于廑《大学世界历史地图》前言

根据材料并结合所学,对世界文明扩展和交流的变化进行合理阐释。材料一 我当时住在汉口万民后街,21岁,听说黄埔军校在武昌招生,就和表姐、同学4个人一起去报考,也不管家里同不同意。我至今依然清晰地记得,报考时被问的第一句话就是:“你们怕死么?你们想发财不?怕死的、想发财的就莫来。”我们4个怀着一腔报国热情,毅然决然报了名,参加了考试。记得当时考试时有80架日本的飞机在头顶轰炸。报考军校的所有学生仍继续坚持在考场镇静考试,为了能考上军校,为了能为国抵抗外敌入侵,哪怕炸死也心甘!

材料二 1938年,我进入武汉空军第九总站工作,总站长熊产辉,我们同苏联空军并肩战斗。报到后,我们住进机场左边营房中,差不多天天有警报。我们来参加空军作战的,不能躲警报,只能站在作战一线,好在苏联派来了援华自愿军和我们一同作战。苏制飞机的性能很好,士兵士气也很高昂,他们是支援中国的飞虎队。他们比美国陈纳德的飞虎队更早来到中国,为保卫中国跟日军浴血长空。他们中有200多人永远留在了中国广阔的土地上,不被中国的大多数人所知我们应该感谢那些为中国人献身的苏联英雄。

材料三 衡阳这一仗惊动了全世界,我们以少胜多,打得日军落花流水,打了40几天,本来只能维持最多7天半个月,结果维持了40几天,所以是打得最激烈,最惨的一仗。日军10多万人,我们只有1万多人,我们的武器也比他们差,但我们中华民族确实不畏强暴,不怕死地干到底,民族很强硬,很强大的。当时我们的士兵没饭吃,生活非常艰难,幸亏衡阳城里还留了几千青中年给我们送饭,送菜,送东西来吃。如果说没有当年的老百姓,军民联合来送军粮,那肯定是没有被打死就被饿死了。那个时候真的是弹尽粮绝,没有吃的,也没有子弹。

材料四 打日军,主要靠的就是坚强,毅力,决心,血和肉,就像我们现在唱的国歌,“把我们的血和肉筑成我们新的长城”,我们的弹药、飞机、火药都不如日军强大,却战胜了日军。打日军我们死了很多很多人,包括老百姓,大概有2000万人牺牲了。我们是一个被欺负被压迫的民族,从甲午之战开始,这都八九十年了。都是帝国主义侵略者打我们,这一次是最后的胜利,彻底战胜了日军。我恰好碰到了这次胜利,这是联合抗日的胜利-以上材料均摘自:湖南图书馆《湖南抗战老兵口述录》

根据材料,结合所学知识,围绕“抗日战争与近代中国的历史走向”自拟论题,加以阐述。(要求:论题正确,史实准确,论证充分,逻辑严密,表述流畅)。材料 人类历史伴随着人口流动。人口迁移是指一个人或一群人为了定居的目的越过一定地界的现象。如果越过的地界为国界,这种迁移就成为国际人口迁移。人口迁移是一种人口现象,更是一种社会现象。当今的国际人口迁移同各国的社会经济发展状况与国家间的关系有着十分密切而又错综复杂的联系。下表所示为历史上人口迁移的基本情况。

| 时期 | 概况 |

| 古代末期到中世纪初期 | 在欧洲,日耳曼人逐渐扩散、分居到中欧、西欧和北欧;斯拉夫人的一支—南斯拉夫人逐渐扩散、分居到东欧;在亚洲,阿拉伯人从阿拉伯半岛逐渐扩散、分居到西亚和北非;突厥人逐渐扩散、分居到中亚和小亚细亚;在非洲,班图人从尼罗河流域扩散、分居到非洲南部 |

| 新航路开辟到20世纪前期 | 15世纪开始,西班牙人、葡萄牙人从欧洲到达南美洲;18世纪后,荷兰人从欧洲到达南部非洲;19世纪后,英国人和其他欧洲人到达北美洲、大洋洲和亚洲 |

| 第二次世界大战以后 | 发展中国家人口向发达国家迁移;非洲内陆国家人口向西非海岸国家迁移;亚洲、欧洲一些国家的人口向中东石油生产国迁移;日本、德国、意大利等第二次世界大战失败国的人口返回本国 |

——摘编自李宏规《国际人口迁移与国家政策》

根据材料并结合所学知识,以“人口迁移”为视角自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料一

戊戌维新只是一次失败的内政改革,它作为宫廷政变的一部分,那拉后专权使吏治益坏,对于光绪帝变法行为进行限制。

——潘武《中华中学历史教科书》1912年

材料二

政变以后,所在朝的守旧党,故自以为意得志满,但社会上的心理,却和他成一个反对,依旧趋向着维新的一方面,所以要算做第一次欧化的大动机。维新失败,政治复旧,但是国人思想已变。

——赵玉森《新著本国史》1922年

材料三

随着民族资本主义的初步发展,资产阶级的力量也增长起来,形成一种政治势力……以孙中山为首的资产阶级革命派和以康有为为代表的资产阶级改良派,都开始了政治活动。

——苏寿桐《高级中学课本中国历史(第三册)1957年》

请以“时代与历史教科书中历史叙事的关系”为视角,自拟论题,对上述中学历史教科书中关于“戊戌变法”的叙事作出阐释。(要求:史论结合,论证充分,逻辑严密,表述清晰)材料 中华民族史就是一部各民族交往交流交融史。古代中国从中原地区不断扩展成为领土广袤的“大一统”国家。“大一统”可谓中国历史转动之轴心,不断推动各民族交融与发展,从而创造了光辉璀璨的中华文化。

——摘编自刘余莉、程丽君《“大一统”与新时代铸牢中华民族共同体意识》

根据材料并结合所学中国古代史知识,自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整)