“小中国”与“大中国”

材料一 虽然中原王朝在西周时期已形成“四海之内莫非王土”的大一统政治观,但在地理意义上,“四海”仍是狭小的空间概念。由于缺少经济利益的驱动,中原王朝对周边民族地区的经略,更多的是政治上的“绥服”“安边”或修筑长城抵御异族入侵。……与之相反,北方游牧民族或狩猎民族由于经济的单一性,迫切需要与中原建立稳定的经济交往关系。但是,在正常交换无法得到满足时,战争掠夺便成为一种非常手段,从而激化了民族矛盾。

——摘编自乌恩《草原民族对中华民族多元一体格局形成的历史贡献》

材料二 辽人在自称"中国"的同时,并不反对宋人称"中国"……辽人自称"北朝",称北宋为“南朝”,具有“南朝”“北朝”是一家、“南朝”“北朝”都是中国的思想意识…作为分立对峙政权,金人承认金、宋分别是各自独立的不同政权,各有自己的国号,互为外国。但作为“中国”,他们又认为金、宋都是“中国”。

——摘编自赵永春《中国“多元一体”与辽金史研究》

材料三 日本学者杉山正明有个提法值得参考∶元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。

——摘编自张帆《元朝开启了“大中国”时代》

根据以上材料并结合所学知识,从中国历史发展的多个角度,谈谈你对“元朝开启了‘大中国’时代”这一观点的理解。(要求∶表述成文,叙述完整;角度多维,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

材料一 20世纪30年代,部分国人对师范大学的设置持反对意见,表2所示的两种观点在当时颇具代表性。

| 观点一 | 师范大学名不副实,无异于普通大学。各大学既设有教育学院或教育系,师范无单设大学之必要 |

| 观点二 | 近年以来(北平师大)学风败坏,物质享乐、自由放任殆成风尚……且“学生动辗级学” |

材料二 1932年,国民政府教育部发布命令,任命李蒸为国立北平师范大学校长。当时国内局势混乱,办学举步维艰。李蒸就职当日分别拜访了李顺卿、李建勋、黎锦熙、刘拓、钱玄同等教投,他们被李蒸的热情所打动,于同年7月18日到校复职。同年9月12日,学校举行了开学典礼,李蒸发表公开演讲,他说:“盖教育专业,必须长期充分之训练,始有教人技术,与教人人格,及以教育为职业之志愿。”他还就师范大学的设置目的做了强调:“造就中等学校良好师资;造就教育行政人才;培养教育学术专家。”李蒸甚至致电教育部,慷慨陈词;“当此国难期间,教育救国,为刻不容缓之图;培养师资,尤为教育根本,不可一日中断。”

——以上材料均摘编自梁严冰《李蒸与中国现代师范教育》

(1)结合材料一和所学知识,分别指出两种观点有何局限,并综合材料一、二,就南京国民政府时期的高等师范教育谈谈你的看法。

(2)结合材料二和所学知识,归纳李蒸出任北平师范大学校长后的举措,并简析其意义。

材料一1919年德国政府发表《关于战发动者责任的白皮书》、称德国是“为了自卫而战斗”,为“民族生存”而战。斯宾格勒认为一战“是对德国的围攻,德国作为‘中心帝国’受到整个世界的围困”。1924年8月2日德国政府发行明信片,宣称“十年前人民走向了令人难忘的团结并给予自由和保卫祖国而战斗的军队以力量”。同一天,时任魏玛共和国总统的社会民主党领袖艾伯特发表演讲声称,“德国的战士不是为侵略性战争而战斗,而是为防御性战争而战斗”。1919年6月28日《德意志报》发表文章,叫嚣“复仇!德意志民族!今天在凡尔赛镜厅,耻辱的条约正在签字。不要忘记它!”

——张国臣《试论第一次世界大战后德国对一战的反思》

材料二自二战结束以来,德国的历任总统和总理都在不同的场合和时机代表德国人民进行了反思、道歉和忏悔,从来没有为纳粹的侵略和屠杀行径进行过辩解、联邦德国首任总理阿登纳上任后所做的第一件事,就是向“宿敌”法国真诚道歉。

——段久慧《德国如何反思战争罪行》

材料三在2007年的德国电影《拜见希特勒》中,电影的结尾时有一段十几分钟的真实采访,受访对象是今天的德国年轻人,访问的问题只有一个:“你知道谁是希特勒吗?”年轻人给出的答案千奇百怪,有的人回答说是演员、运动员,也有人模模糊糊回答说是个政客,还有人坦白地说不知道。能说出希特勒身份的还不到整个受访者的一半。

——李林峰《德国对纳粹历史的反思》

(1)评述材料一中德国对战争及战后政治秩序的态度。

(2)材料二中,德国对二战的态度有何历史意义。

(3)对于材料三中的现象,谈谈你的认识。

材料一

图一中英双方签订《南京条约》 图二富尔顿设计制造的轮船

图三轮船招商局的轮船 图四上海开通电车经过南京路

(1)根据材料一,指出中国近代化开始的标志及原因。

材料二 第一个五年计划成就示意图

(2)很据材料二及所学知识,指出我国第一个五年计划在汽车制造和桥梁建设方面的主要成就,并分析其意义。

材料三 工业文明时代是一个“机器时代”。火车、汽车取代了马车、牛车和帆船;喧闹、拥挤、快节奏生活的城市取代了宁静、闲散的乡村,汽笛长鸣盖过牧笛田歌,绿草地地被黑煤屑污染,蓝色天空布满暗灰色的阴霾,等等。

——摘自王斯德《世界通史》

(3)根据材料三,概括工业文明对人类社会的影响。

材料四 电车刚在天津开通时,人们出于好奇心,纷纷围观,追随车辆,小孩在铁轨上掷扔石子,甚至有人攀拉电车。当局发布告示,要求市民遵守交通规则。对乘坐电车也有规定,诸如“车上不许吐痰”,“车上不准带犬及各种畜生”等等。

(4)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对交通工具变革对人类社会生活影响的认识。

材料一 进入18世纪,具有哲学思维的历史学家和具有历史意识的哲学家,把基督教的历史进步观与启蒙时代的理性主义结合起来,坚信主宰历史的是人,而非神或英雄。国家、民族、社会代替教会和王朝,成为历史研究的主要单位,全面论述人类历史的普遍史也随之出现了。普遍史力图探寻人类历史发展的总体规律,伏尔泰被认为是此规律的开拓者,因为他是“第一个把历史作为一个整体进行观察的学者,他将全世界各大文化中心的大事联系起来,而且包括人类生活的各个重要方面”。这一时期,多数历史学家相信人类历史受规律支配,社会现象有因果联系,关注社会变化的条件、动因,强调必然和一般,忽视偶然和个别。

——摘编自韩炯《文明史叙事与历史规律的探询》

材料二 历史进步观念在19世纪获得了进一步的发展和传播。社会历史进步的原因、方式和阶段,特别是进步的规律不仅在圣西门、孔德、黑格尔和斯宾塞这样的思想家的手中继续得到更深入的研究,而且开始越过学者的书斋,深入一般公众。到19世纪中叶,关于历史服从于总的进步规律的思想渗入报纸、杂志、政治文件、诗歌等,成为受过教育的人的世界观的组成部分。在英国、法国和美国,“几乎每一个就社会历史的题目进行写作的作家都提到过它”。

——摘编自何平《历史进步观与18、19世纪西方史学》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括18世纪以来西欧历史学发展的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对18世纪以来西欧历史学发展的认识。

材料一 1883年美国通过了《彭德尔顿法》,确立了竞争考试、职务常任和政治中立原则。英国的竞争考试比较注重理论和基础知识的测试,而美国竞争考试增加了“实用性”的概念,不仅仅注重以学术知识为基础的学究式的或作文格式的训练,而且把考试与即将从事的工作要求联系在一起。英国文官的录用与晋升必须严格按照一步一阶的模式进行。《彭德尔顿法》则取消了进入文官行列必须仅仅以“最低等级”为起点的前提条件,美国文官任何官阶将是一个没有任何禁律的向任何人开放的文官结构。英国录用文官,倾向于出身贵族和名门等上流社会,或来自伦敦等大都市的人士。《彭德尔顿法》则特别强调文官均匀分布与职位轮换的思想,即联邦政府的文官将以人口为基础在各个州中进行分布。

——石庆环《论美国文官制度的三项基本原则——从1883年〈彭德尔顿法〉谈起》

(1)阅读材料一,说明美国是如何借鉴与发展英国文官制度的。

材料二 1876—1879年晚清首任驻外公使郭嵩焘曾出使英法等国。他将西方政治制度等同于中国三代之制(儒家学者将夏商周时期视为中国历史上制度最完美的时期),认为“其君民上下相与考求如此,是以所用必当其才,而无敢以私意援引,此西洋各国之所以日趋强盛也。”

——摘编自方莉《论郭嵩焘对西方政治制度的考察和思考》

(2)阅读材料,结合所学,谈谈你对郭嵩焘观点的看法。

材料 明代史学家陈邦瞻认为中国历史出现了三次历史大转变。从远古至战国时代是第一次大转变,由汉代至唐代是第二次大转变,从唐代至宋三次大转变。三次大转变开启了此后中国历史发展的新路向,政治制度、经济政策、思想变迁、风尚习俗等内容进行新旧交替,成为中国历史巨大的改革时期。

——摘编自郭学信《唐宋变革观的研究和审视》

根据上述材料并结合中国古代史知识,请选择-次历史大转变,谈谈你对这次大转变的认识。(要求:史实明确,表达清晰,逻辑合理)。

材料一 总体上讲,美国本质上是一个典型的资本主义国家,代表资产阶级的少数人掌权是美国民主制度的根本性质。为了掩盖政权的这一性质,使国家机器能够以大多数人意志的名义有效运转,美国设计了一整套较为系统的政治制度和政治规范。这些制度规范的基本要素如下:在政治体制上采用“三权分立”和权力制衡机制;在中央与地方关系上实行联邦制,联邦和地方各有一套相对独立的权力机构,根据宪法的权力界定各行其是;在政党制度上实行两党制,共和党和民主党轮流执掌政权。在这些正式的制度规范之外,利益集团、大众传媒等政治力量也在很大程度上对美国政治施加了巨大的体制外影响,使美国的政治运作过程呈现出十分复杂的特性。联邦宪法草案刚一脱稿就暴露出一个重大的原则问题,这部标榜为民主的宪法竟然没有写入保障人民权利的条款。

——摘编自宗传军《美国民主制度特点新论》

材料二 新中国成立以后,中国共产党根据新民主主义革命胜利以后争取社会主义前途的社会发展要求,确定了人民民主专政的国体制度。我国新型政党制度发展的最初实践是抗日民主根据地建立的“三三制”,1954年,中国特色的政党制度正式建立了。改革开放以来,中国共产党经过反复总结和试验,不断扩大基层民主。

中国民主政治制度的建立和完善,有效地促进了国家治理体系和治理能力现代化建设。政治制度是社会制度中的核心制度,社会主义民主政治由社会主义的经济基础决定,又反作用于经济基础,乃至于起到决定性的作用。社会主义政治制度的优势决定和影响了社会主义制度的优势,社会主义的制度自信首先来源于对中国特色社会主义政治制度的自信。

——摘编自黄百炼《新中国成立以来我国民主政治建设的巨大成就》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国民主制度的特点及存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国民主制度的内容并分析其影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对民主的认识。

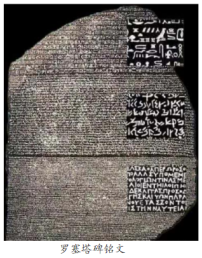

材料一 罗塞塔碑铭文是公元前196年古埃及国王托勒密五世发布的一篇敕令,用古埃及语圣书体文字(古埃及祭司使用)、世俗体文字(古埃及平民使用)和古希腊文字3种文字对照书写。埃及象形文之读法与写法在公元4世纪后彻底失传。但古希腊文是近代人类可以阅读的。

——据令狐若明《古埃及罗塞塔石碑解密始末》等

材料二 1798年,拿破仑率军远征埃及,以期实现打击英国的战略目标。拿破仑十分重视埃及古迹,他制定了前所未有的研究埃及的计划,组成一支庞大的科学艺术考察团,学者们负有收集和研究埃及历史和古迹的重任。1799年,法军在尼罗河三角洲西支流入海口附近的拉希德村修筑防御工事,偶然掘出一块布满稀奇古怪文字的黑色玄武岩石碑断片。1801年,英国打败法国,夺得了埃及的宗主权,根据协议,战败国法国必须无条件地交出他们在埃及发掘的一切文物。1802年,罗塞塔石碑被运往伦敦,移至大英博物馆的埃及厅,成为大英博物馆的镇馆之宝。时至今日,石碑上的标签仍写着:“不列颠军队征服埃及的战利品”。

——据令狐若明《古埃及罗塞塔石碑解密始末》

(1)说明罗塞塔石碑及其铭文的史料价值。

(2)罗塞塔石碑的发现和归属具有鲜明的时代特征,请谈谈你对此的认识。

阶级 | 努力 | 结果 | |

① | 1861—1895 | 洋务运动 | 失败 |

1901—1911 | 清末新政、预备立宪 | 失败 | |

农民阶级 | ② | 太平天国运动 | 失败 |

19世纪末 | 义和团运动 | 失败 | |

资产阶级 | 1895—1898 | 维新变法 | 失败 |

1901—1912 | 辛亥革命 | 失败 | |

无产阶级 | 1919—1949 | ③ | 胜利 |

(2)结合所学知识,为表格内容拟定一个主题。

(3)结合所学知识,谈谈你对主题的认识。