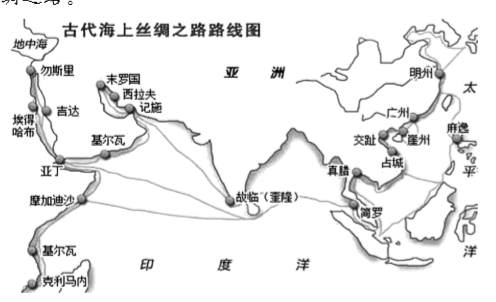

材料一 古代海上丝绸之路。

材料二 在宋代,同中国保持海外贸易的国家地区超过以往。宋政府派出使臣往南洋诸国去“勾招进奉”,博买物货,对招徕船舶众多的商人,中央政府批准给予补官褒奖。东南沿海泉州、广州等港口“风墙鳞集”,外商来到中国,“许其居住”于“蕃坊”,并允许外商与中国女子通婚,政府在沿海港口置市舶使,“掌蕃货贸易之事”。同时对那些未缴纳入口商税的外商“课罪有差”,对私下“敢与蕃客贸易者”,则“重治其法”。

——《中学历史教案参考资料》

(1)根据材料一回答两宋对外贸易对中国的影响。

(2)根据材料二概括宋代海外贸易的特点。并结合所学知识分析宋代海外贸易政策形成的原因。

材料一 在宋代,农产品粮食和原先主要是作为家庭手工业产品的绢帛大量走向市场,转化为商品,并且成为市场上的主要商品。家庭手工业继续发展,而与农业脱离的手工业也有了显著发展。因而为纺织手工业提供原料的棉花、麻和蚕桑等,亦相应地发展起来。为供应市场的需要和城市发展的需要,甘蔗、果树、蔬菜等也跟着发展起来。

——摘编自漆侠《中国经济通史》

材料二 宋朝在高度发达的农业经济基础上,已经生长出诸多工商业文明因子。随着商业发展,宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济势力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。宋代时常发生榜下择婿,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人女婿。

——摘编自张其凡主编《中国大通史》(宋)

完成下列要求:

(1)据材料一概括指出宋代农业、手工业发展的新现象。

(2)据材料二概述宋代社会观念变动的表现并分析其原因。

材料一 事实上,气候变化尤其是对于中国这样一个传统的农业社会,经济的脆弱性在气候冲击下更是暴露无遗。通过对中国历史气候变化的研究发现,气温的降低会显著增加社会不稳定程度,且具有长期的持续效应……在温暖期,中国经济繁荣,民族统一,国家昌盛;寒冷期,气候剧变引起经济衰退,游牧民族南侵,农民起义,国家分裂,经济文化中心南移等。

——[美]布雷特.辛斯基:《气候变迁和中国历史》

材料二气候变化对自然系统的影响可以改变水资源的分布情况,导致缺水国家为争夺水源而与其他国家发生冲突。....由于气候变暖有可能影响甚至改变世界粮食生产的稳定性及分布结构,粮食富足国家和缺粮国家之间也面临发生冲突的危险。全球变暖会造成海平面上升,小岛国和沿海低地国家及地区面临被海水淹没的威胁,一旦这种情况发生,势必导致大批环境难民涌入邻近国家,贫困、失业、犯罪等社会问题就会连锁产生,甚至成为恐怖主义滋生的条件,使原本稳定的国家和地区出现紧张局势。全球气候资源分布并不均匀.大部分发达国家地处中纬度温带地区,气候条件相对优越,其经济发展对气候的敏感性较低。广大发展中国家大多处于低纬度热带地区,气候条件相对较差,其经济发展对气候的敏感性较强。

材料三 1997年,在日本古都京都举行的一次旨在强调环境问题的会议上,来自187个国家的代表一致同意减少导致全球气候变暖的温室气体的排放。《京都议定书》在2005年开始生效。树立了到2012年发达国家减少二氧化碳排放的目标。

----[美]杰里.本特利、赫伯特.齐格勒(《新全球史,文明的传术与交流(1750年至今)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括气候变迁对古代中国社会有何影响。

(2)根据材料二,概括气候变化会给当今国际社会带来哪些影响。依据材料三结合所学知识,分析国际社会为何要签订《京都议定书》?

材料一 (张) 骞还,拜为大行。岁余,骞卒。后岁余,其所速副使通大夏之属者皆颇与其人俱来,于是西北国始通于汉矣。然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

——班固《汉书・张骞李广利传》

材料二 唐代以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点,可分为由中国沿海港口至朝鲜、日本的东洋航线、由中国沿海港口至东南亚诸国的南洋航线和由中国沿海港口至南亚、阿拉伯和东非沿海诸国的西洋航线等三大航线丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运揄瓷器、糖、五全等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主因是因为中国东南沿海山多平原少,且内部往来不易,因此自古许多人便积极向海上发展。

——李庆新《海上丝之路》

材料三 从汉代开始,中国人就开通了从广东到印度去的航道。………宋朝时,随着中国南方的进一步开发和经济重心的南移,画对北方好战民族的侵袭、围困,从广州、泉州等地出发的海上航路日益发达,越走越远,宋朝发展出中国航海史上的一个高峰

——摘选自杨希义主编的《中华人文自然百科・历史卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,正确理解张骞“凿空”的含义。

(2)根据材料二,概括指出唐代以来海上丝绸之路的突出特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析说明宋朝“海上航路日益发达”的原因。

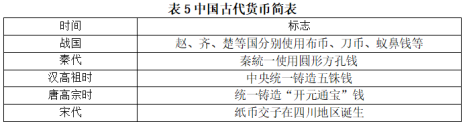

材料一

材料二 明初,流通中铜钱与“宝钞”并行,禁金银交易,但江南商贾“不论货物贵贱,均以银定价”。嘉靖初(1522年),“钞久不行,钱大已壅”,朝廷遂“弛用银之禁”。到万历九年(1581年),“一条鞭法”把丁役、土贡等归于田亩,“计亩征银”,白银发展为流通中的主要货币。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

材料三 “入篮”

注:SDR作为许多国际组织的记账单位也被称为“纸黄金”,2016年10月1日之前,SDR货币篮子里只有美元、欧元、英镑和日元。

(1)根据材料一,概括归纳我国古代货币发展的基本趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银成为流通中的主要货币的原因。

(3)请结合所学历史知识对材料三漫画的主题进行解读。(要求:紧扣主题,解雇合理。)

材料一 秦朝统治者实行“上本除末”的政策,正式把商人及商人活动贬为末等之民和末业。秦在商鞅变法之后,国家为了加强对商人的监管,将城市商人户口进行专项登记,列入“市籍”,以区别一般编户齐民的“户籍”。秦朝多次将六国的大手工业主迁徙到边远地区。之所以采取这样的政策,目的在于彻底摧毁六国的经济势力,使反抗者失去经济基础。同时又将许多私营工商业主迁徙到秦朝统治地区咸阳、巴蜀一带,允许他们继续经营手工业,也有加强秦朝经济的目的。这与摧毁六国经济势力并不矛盾。另外,商人被抑制还表现在徭役征发上。此目的也在于摧毁六国的经济势力。由于秦朝短祚,富商们只是受到暂时的压制,很快随着秦王朝的灭亡迅速复兴。

材料二 汉武帝时,通过行政干预和经济剥夺来削弱高赀、富商大贾的势力,使抑商政策达到极端:实行盐铁酒专卖,迫使大商贾退出商业活动的主要阵地,起到了压制商人的目的;改币制,也在于打击“不佐国家之急”的商人;均输、平准的实行更是以官办贩运货易排除私商,并由政府垄断物价,而征收财产税及算缗、告缗几乎使全国所有富商大贾陷于破产。同时朝廷任用商贾子弟东郭咸阳、孔仅、桑弘羊等,相继“以费”入朝为官,就是利用其固有经验,从商贾发财致富的经济活动中获取财政收入,以支持对外用兵。虽然国家出台了许多与民争利的措施,但到昭帝时,文学言:“今郡国有盐铁、酒榷、均输,与民争利。散敦厚之朴,成贪部之化。是以百姓就本者寡,趋末者众

——以上材料均摘编自王忠茗《论秦汉时期的抑商政策与商人社会地位的变化》

(1)根据材料一、二,分别指出秦、汉两朝抑商的手段。

(2)根据材料一、二,指出秦、汉两朝实施抑商政策的目的。

概括指出古代农业中心①地区(黄河中下游)衰落、②地区(江浙地区)兴起发展的社会历史原因。

材料一 明清之际,松江府一带“所出布匹,日以万计”,远销湖广、江西、两广、陕西、山西、北京以及北方边疆地区。……当白银成为合法通货之后,对于这种远距离的商货贸易也起着重要的促进作用。

——摘自袁行霈《中华文明史》

材料二 凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。

——《大清会典事例》

材料三 1757年,清政府关闭厦门、宁波等港口,只留广州一地与外国进行贸易,并规定不许中国官吏与外商直接贸易,由十三行办理一切进出口贸易。

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

(1)根据材料一,概括明清商品经济发展的表现。

(2)材料二中的“本”、“末”各指什么?概括材料反映的经济政策。

(3)结合所学知识,分析材料三反映的是哪一种外交政策,这种政策给中国社会造成的严重后果。

材料一 春秋战国时期铁器简表(部分)

| 出土地点 | 出土器物 | 备注 |

| 河北兴隆古洞沟燕国遗址 | 铁范42付87件,铁器有斧1件、锄2件。 | 范:铸造器物的模子。 |

| 山东临淄齐故城 | 铁钁2、犁铧1、铁锄2、铁铲1、铁镰1、铁斧4、铁锛5、铁凿1件。 | 发现东周冶铁遗址六处。 |

| 浙江绍兴西施山 | 铁镰、铁钁、铁锄等。 | |

| 广西平乐银山岭 | 铁器181件,其中有锄89、斧10、锛6、凿4、刮刀59、矛3、鼎1件等。 |

材料二 “夫范、中行氏……今其子孙耕于齐,宗庙之牺,为畎亩之勤”

——《国语·晋语九》

“秦以牛田,水通粮”

——《战国策·赵策一》

“距国门以外,穷四竟之内,丈夫二犁(二牛所曳之犁),童五尺一犁”

——《管子·乘马》

完成下列要求:(1)从材料一中提取“出土地点”和“出土器物”的相关信息说明春秋战国时期经济发展的表现。

(2)上述材料在研究春秋战国时期社会经济生活方面有哪些史料价值。

材料一 民有二男以上不分异者,倍其赋。……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。有军功者,各以率受上爵……宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——摘编自司马迁《史记·商君列传》

材料二 唐初赋敛之法曰租庸调。有田则有租,有身则有庸,有户则有调。玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,(杨)炎建议作两税法。

——摘编自《资治通鉴》卷226唐德宗建中元年

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅变法的主要内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝两税法实施的背景。