今朝は、近くの公園へ散歩に行ってみました。木の葉が赤や黄色に変わり、とてもきれいでした。歩いていると、遠くに白い雪のようなものがたくさん付いている木が見えました。何かと思って、②近くに行ってみると、それは桜に似た小さな花でした。通り掛かった人に「何の木ですか」と聞くと、「桜ですよ。四季桜といって、秋から冬に咲くのです」と教えてくれました。桜は春にだけ咲くと思っていたので、③とてもびつくりしました。

公園を出ると、喫茶店があるので、入ってみました。コーヒーとジュースを頼むと、店員さんに「モーニング,サービスにしますか」と聞かれました。私が意味が分からなくて、黙っていると、店員さんは「11時までにコーヒーか紅茶を頼むと、無料でジュースと卵とサラダが付くんです」と説明してくれました。

これは、名古屋で始まったサービスなのだそうです。私はそれまで、喫茶店にそのようなサービスがあることを知りませんでした。おなかが空いていたので、④とても嬉しかったです。

これからまたどんな経験ができるか、とても楽しみです。

1.①「けっこうあります」とはどういう意味か。

| A.少しある | B.あまりない | C.たくさんある | D.せんぜんない。 |

| A.きれいな木の葉をもっと近くで見たかったから |

| B.白い花の木の名前が何か知りたかったから |

| C.もっとそばで雪を見たかったから |

| D.白いものが何か知りたかったから |

| A.秋に咲く種類の桜があることを知ったから |

| B.いろいろな色の桜があることが分かったから |

| C.桜は春にだけ咲くということが分かったから |

| D.通り掛かった人がその桜の名前を知っていたから |

| A.「モーニング.サービス」というのが何か分かったということ |

| B.コーヒー代か紅茶代だけでジュースなども食べられたということ |

| C.店員さんが親切だということ |

| D.ジュースを頼んだら、コーヒーがただで飲めたということ |

| A.驚くことがけっこうあって、落ち着かない |

| B.自分の国と似ているところがあって、楽しい |

| C.まだいろいろな発見ができそうで、面白い |

| D.分からないことがたくさんあって、生活しにくい |

2 . 学生時代の勉強は、嫌でも復習をしなくてはいけないので、知識が定着しやすくなっている。これに対して、大人になって自分で勉強するときには、意識して復習の機会を作らないと、一回本を読んだだけで「もう分かった。大丈夫」と思い込んでしまいがちになるのだ。

脳の特性として、目や耳から入った情報をいったん(暂且)溜めておいて、その中から必要のないと思われる情報を自動的に脳の奥底にしまい込んでしまう。では、どのように「必要な情報」と「無用な情報」を分類するのかというと、同じ情報が繰り返し入ってくるかどうかということである。この間隔は一カ月と言われていて、( ア )、一カ月の間で最低二回繰り返して頭に入れることで、「必要な情報」だと脳が認識し、知識が定着していくのである。逆に言えば、一度頭に入れて覚えたつもりでも、一カ月の間に繰り返し情報が入ってこなければ、「無用な情報」として脳がどこかに片付けてしまうのだ。

この結果、いったん覚えたはずの知識が、しばらくすると記憶の中からなくなり、実際に試験をしてみるとまったく思い出せないということが起こる。そこで、「年を取って記憶力が弱くなった」とか、「できていたはずなのに」と落ち込んでしまうけれど、実際には老化のせいでも何でもなく、( イ )ということが多いのだ。

1.筆者によると、学生時代のほうが知識が定着しやすいのはなぜか。| A.大人より記憶力が優れているから |

| B.大人と比べて「分かった」という思い込みをしないから |

| C.学校では一度学んだことを繰り返し勉強するから |

| D.学校では覚えたほうがいい知識だけが教えられているから |

| A.つまり | B.それに | C.したがって | D.ところが |

| A.得た情報をすでに持っている情報と関連づける。 |

| B.得た情報をもう一度思い出して整理する。 |

| C.得た情報と関係のある情報を繰り返し頭に入れる。 |

| D.得た情報と同じ情報をもう一度頭に入れる。 |

| A.意識して勉強したくない |

| B.脳には無用な情報が入りすぎる |

| C.復習をしていないだけだ |

| D.脳が「必要な情報」と「無用な情報」を分類できない |

| A.大人が勉強する場合には、意識して復習を取り入れることが大切だ。 |

| B.大人が知識を習得するには、学生時代より多く復習しなければならない。 |

| C.復習を習慣にすれば、老化による記憶力の衰えを防ぐことができる。 |

| D.一度忘れてしまった知識でも、復習すれば思い出すことができる。 |

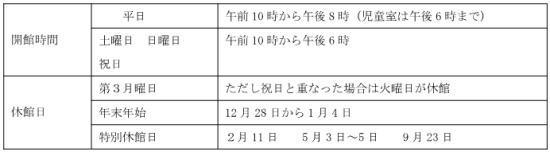

男の学生:レポート書かなきゃいけないから,中央図書館へ行くつもりなんだ。

女の学生:あら,今日は第 3 月曜日だから,休みなんじゃないの?

男の学生:ううん,開いてるよ。第3月曜日が祝日の場合は次の日が休みになるんだ。

女の学生:あ,そう。( ア )。じゃ,明日が休みということね。私も調べたいことがあるから,一緒に行こう。

中央図書館の案内

※なお,10 月 1 日より 10 日まで電気工事のために臨時で休館します。

1.文中の「ううん」はほかの言葉で言い換えれば,どれがいいか。| A.はい | B.いや | C.ええ | D.えっ |

| A.知っている | B.知らない | C.知る | D.知らなかった |

| A.今日図書館は休みだ。 |

| B.男の学生は今日が第3月曜日だということが分からなかった。 |

| C.女の学生は最初,今日は図書館が休みだと思っていた。 |

| D.明日は火曜日で図書館は開いている。 |

| A.児童室を午前中に使用する場合 |

| B.10 月の第3金曜日に 20 時まで使用する場合 |

| C.第3月曜日が祝日の場合 |

| D.10 月 10 日の正午から午後 2 時 |

| A.この図書館は,第3月曜日とその翌日は閉まっている。 |

| B.この図書館は,第3月曜日と年末年始以外は開いている。 |

| C.この図書館では,児童室も毎日図書館の閉館まで使用できる。 |

| D.この図書館は,休館日以外にも臨時で休む日がある。 |

4 . ビアニストになるんだと決めたのは10歳の時。コンクールで優勝した時でした。パイオリンも4歳から小学2年生まで習っていたけど、ピアノは小さい頃から体の一部で、友達みたいなもの。僕は言葉で表現する(ア)、音楽で表現する方が得意なので、なくてはならないものなんです。10歳でオーケストラと共演し、12歳でソロリサイタルを開きました。17歳の時にショパンコンクールに参加し、「批評家賞」をもらいました。20歳で参加したパン・クライバーン国際ピアノコンクールは優勝することができ、珍しく涙が出ましたね。

ピアノの方が表現の幅が広いし、いろんな音が出せるところがいい。ピアノが嫌いになったこと一度もないですね。眼球が成長しない「小眼球」と診断され、生まれつき全盲の視覚障害があります。何で見えないんだろうと思ったこともあったけど、ピアノも弾けるし、みんなと同じことも出来る。だから、「盲目のピアニスト」と呼ばれるのは嫌でした。音楽に障害は関係なく、1人のピアニストとして見てほしかった。

思春期の頃は反抗期もありました。母は目が見えなくても好きなことは何でもやらせてくれ、コンクールで優勝すると褒めてくれるんですが、産婦人科医の父からは「ピアノ以外のことも勉強しないとダメだ」とよく言われ、一時はうるさいなあと思ったこともありました。関係が変わり始めたのは高校生になってから。一緒に散歩に行く機会があり、この辺りから、いろいろ言ってくれているのは僕のためなんだなと思えるようになりました。川沿いくを歩いた思い出で「川のささやき」という曲を作りました。今は父と二人でお酒を飲むこともあり、とても感謝しています。

僕が好きなことをやらせてもらったように、みなさんもとにかく好きなことを見つけて、気分転換もしながら夢に向かってほしいですね。いろいろなことに挑戦したらいいと思います。

1.(ア)には何を入れますか。| A.より | B.によりますと | C.として | D.にとって |

| A.10 | B.12 | C.17 | D.20 |

| A.私はビアノに高い造詣がある |

| B.目の病気がピアノを弾くのを妨げている。 |

| C.思春期の頃,両親と対立することがありました |

| D.いろいろなことに挑戦して自分の価値を見つめた。 |

| A.川の美しさを賞賛する。 |

| B.コンクールに参加する。 |

| C.ピアノをキャリアとして決意を示す |

| D.両親との過ごした日々の思い出を大切にする。 |

| A.わたしの夢 | B.わたしの反抗期、両親への感謝 |

| C.ビアニストへの決意 | D.好きなこと、夢につないで |

5 . 地球温暖化やヒートアイランド現象で酷暑の年が多い昨今、熱中症はもはや災害だ。中井誠一.京都女子大名誉教授は「防災の観点から対策をとれば、熱中症による死者は相当減らせる」と話す。

人口動態統計(ア)、2015年までの48年間で計1万3730 人が熱中症で死亡していた。最近10年は年平均829人で、それ以前の38年間の平均の5.8倍。猛暑だった10年は最多の1745人に上った。死者の増加は、夏の気温上昇と関係している。中井さんの分析では、真夏日や熱帯夜の日数が多い年は、死者が増えていた。気象庁のデータでは、1931~40年の真夏日は年平均36.6日だったが、昨年までの10年で年に43.5日。熱帯夜も2.2倍に増えた。

死者の8割は65歳以上の高齢者で、家での発症が多い。0~4歳では0歳児が多い。40~50代が亡くなるのはおもに職場だ。建設業など屋外で作業する人が多く、特に作業の初日や2日目に発症しやすい。めまいや立ちくらみ、頭痛や嘔吐(おうと)などの症状が出たら、すぐに対処する。放っておくと、多臓器不全や脳の機能障害で死に至ることもある。

1.(ア)には何を入れますか。| A.について | B.によりますと | C.として | D.にとって |

| A.死者の人数は、夏の気温と関係している。 |

| B.最近の10年、熱帯夜が2.2倍に増えた。 |

| C.40~50代が亡くなるのはおもに家だ。 |

| D.熱中症は多臓器不全や脳の機能障害につながる可能性がある。 |

| A.めまい | B.立ちくらみ | C.頭痛 | D.熱 |

| A.建設労働者 | B.医者 | C.教師 | D.大工 |

| A.青年 | B.児童 | C.高齢者 | D.中年 |

6 . 私には父がいません。私の小さい頃に病気で亡くなりました。私は父の顔も声も知らない(ア)、そんなにさみしくはありませんが、どんな顔だったんだろうと不思議に思うことがよくあります。

私が小学校低学年の頃、母が父の遺品を片付けていました。そこには父が使っていたえんぴつや卒業アルバムなどが入っていました。父の写真とえんぴつと、きれいなビー玉をもらいました。初めての父からの贈り物でとてもうれしかったのを今でもよく覚えています。父は頭が良かったらしいので、写真とえんぴつをお守りにして、かばんの中に入れておこうと決めて、今でも私の横にある通学かばんに入っています。(イ)父に守ってもらっているかのようで、心がぽかぽかします。このお守りを見て、感じるだけでとても勇気をもらえます。私もだれかに勇気をあげることができるようになりたいです。

1.(ア)には何を入れますか。| A.ので | B.こと | C.もの | D.ほう |

| A.写真 | B.えんぴつ | C.ビー玉 | D.本 |

| A.なんとなく | B.なんとしても | C.なんとか | D.なんとはなしに |

| A.トランク | B.かばん | C.引き出し | D.机の上 |

| A.父の顔と声をよく覚えていました。 |

| B.父の遺物を初めて見た時はうれしかった。 |

| C.父の写真とえんびつを貴重品にしていた。 |

| D.父の写真とえんびつと、きれいなビー玉をもらいました。 |

7 . スマートフォンが本格的に市場に浸透するキッカケとなったiPhoneは2007年に登場しました。Windowsの誕生からは約36年が経っていることを考えると、スマートフォンの進化のスピードは尋常ではないと言えます。

日本国内のスマートフォン普及率は現在、全世帯の80%以上で保有されており、多くの国民に普及しています。このことは生活や仕事にも影響を与え、人々の行動すら大きく変えまこした。まだスマートフォンが存在しなかった時代、電車の乗り継ぎにも苦労し、旅行先で行きたい場所にたどり着くのにも苦労していました。それが今は、電車の最新の運行情報を調くべることができ、行きたい場所は地図アプリで容易に検索してスマートフォンがGPSを使ってナビゲートしてくれる時代です。技術の進歩(ア)畏怖の念すら感じてしまいます。

1.日本のスマートフォン市場に最も影響を与えるブランドは( )です。| A.iPhone | B.windows | C.xiaomi | D.huawei |

| A.スマートフォンの普及 | B.スマートフォンの保有 | C.全世帯の普及 | D.全世帯の保有 |

| A.普通 | B.遅い | C.速い | D.尋常 |

| A.について | B.によって | C.に対して | D.にかけて |

| A.スマートフォンの普及は人々の生活や仕事に影響を与えます。 |

| B.日本国内のスマートフォン普及率は、全世帯の80%以下です。 |

| C.スマートフォンが本格的に市場に浸透するきっかけはWindowsの誕生です。 |

| D.スマートフォンが存在する時代に行きたい場所にたどり着くのにも苦労してる。 |

8 . 現代は、①時間がどんどん加速されていると言われています。何事にも「早く、早く」と急がされ、時間と競争するかのように忙しさに追われています。いつも同じ速さで時間が流れているはずなのに、時間の間隔が短くなったような気分で追い立てられているためでしょう。それを『モモ』という作品の中で②時間どろぼうと呼びました。ゆっくり花を見たり音楽を楽しんだりする、そんなゆったりした時間が盗まれていく、という話でした。いつも何かしていないと気が落ち着かない、現代人はそんなふうになっています。

その一つの原因は、世の中が便利になり、能率的になって、より早く仕事を終えることがより優れていると評価されるようになっているためだと思われます。人々は競争が激しくなって、他人より早くしなければ負けてしまうという恐れを心に抱くようになりました。③時間は金なりとなってしまったのです。

( ア )、それでは心が貧しくなってしまいそうです。何も考えずに、決められたことをしている人生が楽しいはずがありません。ゆっくり歩くからこそ、道端に咲く花に気づいて、きれいな夕日を楽しむ気分になれるのです。私たちは、もっとゆったりした時間を生きる必要がありそうですね。1.文中に①「時間がどんどん加速されている」とあるが、その意味は何ですか。

| A.仕事能率が上がって、仕事の時間が短くなっている |

| B.技術の進歩によって、仕事の時間が短くなっている |

| C.仕事などで忙しいから、時間が短く感じられる |

| D.花を見たり音楽を聞いたりして、時間が短く感じられる |

| A.仕事をする時間が盗まれた | B.友達と旅行する時間が盗まれた |

| C.コンサートへ行く時間が盗まれた | D.夕日を楽しむ時間が盗まれた |

| A.何もしないと心が貧しくなってしまう |

| B.早く何かを終えないと他人に負けてしまう |

| C.時間が駄目に流れると人生を楽しめない |

| D.早く仕事を終えるとお金がいっぱい稼げる |

| A.あるいは | B.しかし | C.それから | D.しかも |

| A.どんなに忙しくても、ゆったりした時間を過ごした方がいい |

| B.時間は貴重なので、休むときにも効率的に過ごした方がいい |

| C.何も考えずに、決められたことをしている人生の方が楽しい |

| D.人との競争に勝つために、時間をもっと有効的に過ごした方がいい |

9 . イヌの散歩をしていると、最近ではイヌも挨拶の仕方を忘れてしまったのではないかと思ってしまいます。集団行動を経験したことがあるイヌ、もしくは飼い主からイヌらしい教育を受けて順位制を感じることができるようになったイヌは、道でほかのイヌにすれ違い近づいたときには挨拶らしいことをします。

ところが、集団行動の経験もなく、家でも甘やかされて育ったイヌは現代のひと社会のように挨拶をしないように見えます。挨拶をするイヌが、ほかの挨拶なしのイヌに対して威嚇することが観察されます。

ところが、この挨拶犬が子イヌと遭遇したときには、子イヌが挨拶をできなくても威嚇をしないことが多いのです。挨拶犬にとって子イヌであるというシグナル(信号)がなんなのかわかりませんが、(ア)子イヌと成犬とを区別したうえで挨拶のあるなしを判断しているようです。

イヌの挨拶行動は、生得的(与生俱来)あるいは習得的のどちらでしょうか?順位制にしたがった行動ができるようになったイヌでは、イヌ社会での経験がなくても、ある程度の挨拶行動ができることから、生得的であるといえます。また、より儀式的な挨拶行動が円滑に実行されるためには、ほかのイヌとの集団生活があったほうがよいことから、習得的な部分もあるといえるでしょう。

1.文章の内容によると、どんなイヌがどんなイヌに吠えて、怖がらせるか。| A.挨拶できるイヌが挨拶しない成犬に |

| B.挨拶できるイヌが挨拶しない子イヌに |

| C.挨拶できないイヌが挨拶する成犬に |

| D.挨拶できないイヌ挨拶する子イヌに |

| A.なかなか | B.そろそろ | C.とにかく | D.いったい |

| A.ほかのイヌと一緒に生活したことがあるイヌ |

| B.集団行動の経験がなく、家で甘やかされて育ったイヌ |

| C.順位制にしたがった行動をするイヌ |

| D.イヌらしい教育を受けて順位制が感じられるイヌ |

| A.犬社会での経験より飼い主の教育があったほうがスムーズにできる |

| B.犬社会での経験は必ずしも必要ではないが、あればスムーズにできる |

| C.犬社会での集団生活と飼い主の教育はどちらも不可欠だ |

| D.犬社会での集団生活を経験しなければ、習得できないものだ |

| A.生得的と習得的、両方ともある | B.生得的 |

| C.習得的 | D.生得的と習得的両方でもない。 |

10 . 「どうして今日はバナナを買うお客さんがこんなに多いんだろう。」日本でスーパーのアルバイトを始めたばかりのころ、驚いたことがあります。その日は朝からバナナが(ア)売れて、すぐに棚から消えてしまったのです。

それからも時々同じようなことがありました。それはトマトだったり魚の缶詰だったりするのですが、ある食べ物が突然大量に売れ出すのです。店長に聞いて理由がわかりました。テレビ番組で、ある食べ物について、「体にいい」とか「病気を防ぐ効果がある」などと放送されると、翌日はそうなるのだそうです。

よく売れるのは長くても二か月くらいなのですが、健康を気にして、テレビでいいと言われたことをやってみようと思う人が多いのでしょう。スーパーでは最近、テレビで紹介される食べ物をチェックして、売れそうな商品は多めに注文しているそうです。

テレビ番組一つで、客の買うものが変わり、店が用意する商品も変わると知り、テレビの力は大きいのだなと思いました。

1.文中の(ア)に入れるのに最も適当なものはどれか。

| A.ときどき | B.どんどん | C.だんだん | D.さまざま |

| A.いつもよりバナナを買う客が多くなること |

| B.一度にいろいろな食べ物を買う客が多くなること |

| C.ある食べ物が、ある日急に売れ出すこと |

| D.果物がある時期だけたくさん売れること |

| A.スーパーはテレビでその食べ物が健康にいいと宣伝したから |

| B.その食べ物がテレビでおいしいと紹介されて、うわさになったから |

| C.店長が売り場にテレビを置いて、売れそうな食べ物を宣伝したから |

| D.テレビで、その食べ物が健康にいいと紹介されたから |

| A.テレビ番組が、人々の行動に影響を与えていると知ったから |

| B.自分の疑問がテレビ番組を見たことで解決できたと感じたから |

| C.テレビがスーバーで売れている食べ物をチェックしていると知ったから |

| D.自分が今までテレビに影響されて、いろいろなものを買っていたから |

| A.店長の一言で店が用意する商品が変わる。 |

| B.ある食べ物がテレビで放送されると、その食べ物は何年間も続いてよく売れる。 |

| C.テレビ番組によって、スーパーでは多めに注文する商品も変わる。 |

| D.バナナがすぐ棚から消えてしまったのはその日割引したからだ。 |