孟子

王安石

沉魄浮魂不可招,遗编一读想风标。

何妨举世嫌迂阔,故有斯人慰寂寥。

商鞅【注】

王安石

自古驱民在信诚,一言为重百金轻。

今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

【注】王安石因推行新法受到了多方责难,有人指责他违背先王之道,舍弃王道讲霸道。本诗即为此事而做。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.孟子虽逝,但他的文章遗留后世,阅读这些文章可想见其风度与品格。 |

| B.尽管很多人指责王安石迂腐,但孟子阔达乐观的性格足以给他慰藉。 |

| C.商鞅重视诚信,言出必行,取信于民,为治理国家留下了宝贵经验。 |

| D.作者认为商鞅能够让政令得到贯彻执行,告诫人们不要对商鞅非议。 |

(1)洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

(2)鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

(3)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

登高

杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

1.对这首诗的理解与赏析,不恰当的一项是( )| A.首联写诗人登高的见闻,诗人对风、天、猿啸、渚、沙、鸟飞等具体的景物,进行了生动具体细致的刻画。 |

| B.颔联也是写景,但手法与首联不同,如果说首联是一幅工笔画的话,那么颔联就是一幅写意画,诗人抓住典型的景物——萧萧的落木,滚滚的流水,加以渲染,给读者留下了广阔的想象空间。 |

| C.颈联诗人点明诗旨,诗人登高望远,由无边的落木,不尽的江水,联想到自己漂泊万里,暮年多病,抒发了怨天尤人的牢骚,这是孤独者的慨叹。 |

| D.杜甫是忧国忧民的现实主义诗人,他对人生有大悲悯,“艰难苦恨繁霜鬓”就是他对现实观照的结果。 |

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五①。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。

少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道投鞭虚语,自古一贤能制难,有金汤便可无张许?快投笔,莫题柱。

【注】①韩五:南宋初年抗金名将韩世忠在兄弟中排行第五,年轻时有“泼韩五”的诨号。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.“国脉微如缕”,一个“缕”字,让人想起飘忽不定、一触即断的游丝,用极形象的比喻表现南宋王朝危在旦夕,再不拯救,将后悔莫及。 |

| B.“闻说北风吹面急”一句中,“北风”暗指北方来的蒙古兵,它既点出了敌军入犯的方向,也渲染了入犯者带来的杀伐之气。 |

| C.作者用“问”“未必”“试看取”“岂……也……”等词,既增加了词章的感染力,又如一篇环环相扣的论说文,逻辑严密。 |

| D.全词多处用典,有古人古事,如唐代安史之乱时坚守睢阳的张巡、许远等;也有化用的诗句。用典使表达含蓄委婉,体现出婉约词的风格。 |

材料一:

“为什么地球出现危机后,中国人不是逃离地球,而是要带着地球一起跑?”面对外国人提出的问题,《流浪地球》导演郭帆回答:“我们买房子买的不是物理空间,而是一个家庭,里面住着父母、老婆、孩子,这个物理空间承载着我们所有的情感。中国人特别有家国情怀,即便发生了灾难、战争,很多人也不愿离开家乡,死也要死在那儿。”

这与费孝通《乡土中国》的主题不谋而合。在过去以农为主的中国社会,人们极少迁移,因为所谓农耕,就是要靠土地吃饭。

在现代说法中,“土气”是一个贬义词。但在费孝通看来,“土气”实际上是因为“不流动而发生的”。“土气”,也就是接地气,它象征着人们与大地的亲密接触,充分熟悉。“土气”其实是辛劳、知足的代名词。也因此,大批的中国人逐渐变得守旧而崇古:老祖宗留下的都是财富,那么凡事照搬经验去做就行。因此在现在看来的“食古不化”,殊不知,是因为在以土为生的年代,“经验无需不断累积,只需老实保存”。久而久之,整个社会变得稳定而缺乏流动,很多人一辈子就只在一个小范围内活动。周边人抬头不见低头见,遇事总是能热心一把,人们之间逐渐形成了一种稳固而与外部隔绝的乡邻关系,慢慢地也就有了“万事不求人”的生活状态。

带着地球流浪,是一种回馈,也是一种责任,感谢你当年的养育,如果可以,我也不会扔下你独自逃亡。不靠土吃饭、早已经用工业化普及农业的西方人,大概很难懂中国人的传统恋根情结。

(摘编自《外国人看不懂<流浪地球>》的背后,藏着深层的文化认同差异》)

材料二:

中国人讲的“家”是很有弹性的,小到一家三口,大到无限远。比如平常我们都喜欢说“我们是自家人”。什么叫“自家人”呢?你再扩大点,比如“国家”,在英文里面“国家”是“State”,并没有一个“家”的意思在里面。其实,几乎各个地方的语言要表述“国家”的时候,他们的概念之中都不包括“家”,只有我们中国,或者受我们中华文化影响的地区,比如日本,的确也会有“国家”这个说法。所以“家”你听起来好像很简单,仔细想想你会发现它挺麻烦的。它牵涉的范围非常之广,因为它是一个能伸缩有弹性的东西。费孝通先生认为,中国人讲这个“家”恰恰能够说明中国社会的基本性质。他说“西方的社会像一捆柴”。我们把这一拥柴里面的每根柴,理解为不同的个体、个人。把他们绑起来就成为一个社会或者团体,叫做“团体格局”。传统中国的社会结构和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一拥一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个人都是他的影响力所推出去的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的就发生联系。费孝通就用这个形象界定了我们中国社会的基本特质,他给它一个名字,叫“差序格局”。

费孝通说,因为整个社会是个差序格局,“家”的概念是可以伸缩的,跟我友好的那个关系网也是可以不断伸缩来回的。他还说,中国人对世态炎凉特别有感触,正因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小。

正因为“公”“私”的界限没那么分明,中国传统社会里面特别喜欢讲人情、讲关系,又要讲面子,因此那些规矩就包括了很多不言自明的东西,包括了很多我们叫“礼”的东西。这是一种礼治。我们不太需要讲契约,我们就讲信用,好比你跟别人做生意、做买卖,你丧失了信用之后,就没人再找你做了。假如这个社会,什么都是讲规矩、讲礼治、讲面子、讲关系、讲人情,那么法律在哪里呢?所以费孝通说,为什么中国封建社会的贪污问题很严重,是因为我们其实不太有法律观念,也不太有公共观念。

(摘编自梁文道《<乡土中国>:家,到底是什么呢》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“国家”这个词语在中国文化中包含着“家”的意思,这为中国所独有。 |

| B.电影《流浪地球》的主题与费孝通的《乡土中国》有着很大的相同之处。 |

| C.材料二对于“家”的理解,可以对材料一中的家国情怀进行必要的补充。 |

| D.“公”“私”界限不明形成的不言自明的规矩,从历史上看对法律、公共观念是有害的。 |

| A.带着地球去流浪,是中国人传统恋根情结的体现,西方人很难完全读懂。 |

| B.以农为主的中国社会相对固定,而这种不流动使中国社会呈现出了“土气”。 |

| C.在中国社会差序格局的情况下,“家”会因中心势力的变化而伸缩变化。 |

| D.中国传统社会是一种礼治社会,人们之间讲信用,不需要任何契约精神。 |

| A.安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。李白《梦游天姥吟留别》 |

| B.贫居闹市无人问,富在深山有远亲。《增广贤文》 |

| C.万里悲秋常作客,百年多病独登台。杜甫《登高》 |

| D.地球出现危机后,中国人带着地球一起跑。《流浪地球》 |

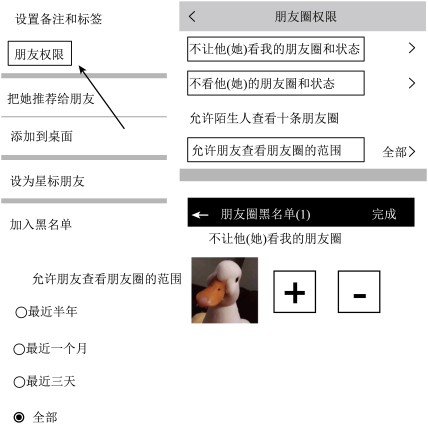

5.微信提供了多种朋友圈权限设置,如下图中“星标朋友”“不让他看我的朋友圈”“不看他的朋友圈”“允许朋友查看朋友圈的范围”“朋友圈黑名单”等等。这些设置体现了朋友之间的远近亲疏。请概括什么是“差序格局”,并简要分析微信朋友圈的权限设置是如何体现“差序格局”的。

6 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

鸡肋

徐懋庸

曹操的大军屯扎在斜谷界口,已经一个多月了。

在中军帐里,曹操心乱得很。这一天的下午,又开了军事会议。部下的文武们,仍然有意见分歧,却没有提出一点新的理由。曹操左手托着前额,很少说话,最后右手一摆,叫大家散会。

军事会议散了之后,曹操的心更烦乱了。环境很静,外面除了时而传入一阵阵的刁斗之声,万籁俱寂。头还是痛,脑筋却非常兴奋。他烦躁地在帐中踱来踱去,不断地用右手叩着头皮。偶然间,他看到一个烛台上的蜡烛快要烧尽了,正在上下地挣扎跳动。他忽然于此得到启示,明白了那烦扰他的问题,正是感觉到自己的生命已经同这残烛一样了。

“唉!”他长叹了一声,“能够作出‘东临碣石’的那个时代一去不复返了,能够作出‘月明星稀’的那个时代也一去不复返了……”于是,他颓然地躺到榻上去。

他回忆了一生的经历,他认为自己在五十六岁以前所做的事情,是没有一件可以后悔的。他从小是有志气的人,想做一个英雄,但并不是那种一味追求权势的英雄,他有治国安民的理想。虽然在战争中多次遭遇生命的危险,但有“投死为国”的决心,整个的生活充满了生气……然而,随着事业的成功,权势日益扩大,事情就起了变化。

他又想起当年跟他起兵的那一批干部,是多么可爱啊!他们不论文武,也大抵不是单纯追求权势的人,都有治国安民的大志,想得出于国计民生有效有利的主意,他们能够开诚布公,对自己知无不言,言无不尽,有建议,有批评。但是,现在围绕在自己左右的是些什么人呢?曹操忽然忿怒起来,他想杀尽这些人。

“阿瞒,”曹操对着烛光下的影子自呼小名道,“你本是一世之雄也,而今安在哉!”

他悲哀忿怒得想不下去了,倏地从榻上跳了起来。他觉得在帐中待不下去了,想出去走走,吸些清凉的夜气,以清醒自己的头脑。于是拿起一把钢斧,披上一件罩袍,连侍卫也不带,走出帐去。

全军已经休息了,大营昏暗静肃,但夏侯惇的帐中,却亮着灯光,许多人影在晃动,似乎很忙乱。他就走了进去。

“啊,大王……”夏侯惇惊异地叫道。“元让,你们在干什么?”“在收拾行装哪!”

“为什么收拾行装?”曹操诧异地问。

“大王不是传令准备退兵了吗?”夏侯惇也诧异地问。“谁说的?”曹操带着怒意了。

“禀大王,”夏侯惇惶恐地说,“傍晚我请示口令的时候,大王不是说了‘鸡肋’两个字么?我回来传达下去,杨主簿听了,来对我说,‘鸡肋’是吃起来没有肉,丢了又可惜的东西。他说大王传下此令,早晚必要退兵,所以叫我预做准备。我就把要紧的东西先收拾一下……”

“胡说!”曹操勃然变色道,“又是杨修那小子造谣生事吗?可恶!通知他明天来见我。”

他紧握着钢斧,大踏步走回自己帐中去了。

杨修进了大帐,意外地看到高级文武官员都已齐集在那里,他原来以为是魏王要同他单独谈话的。魏王尚未升帐,杨修向大家施了礼,大家只冷冷地答了礼,他便坐下。他感到情况有点严重。但是他自恃家世的高贵,才华的优越并且一向蒙魏王的赏识,而这次的过失也不算太大,只要随机应变,总可以滑得过去的。因此,他故作镇静,而且还做出微露骄傲的样子,他知道魏王是更不喜欢那种没有骨气的怯懦者的。

魏王升帐了。大家参拜已毕,肃然归座。杨修抬眼去望曹操,恰好曹操炯炯的目光直逼着他。

“杨修,你为什么说要退兵了?”

“根据大王的口令。”

“我的什么口令?”

“夏侯将军昨晚传达大王的口令是‘鸡肋’。臣以为,鸡肋是食之无肉、弃之有味的东西,用兵的人发生了这样的心理,可知是要退却了。”

“呵呵。”曹操冷笑了一声,“你倒是一个猜谜的老手,又在猜谜了。”

“臣知罪了。在大王还没有下退兵的明令的时候,我就劝夏侯将军做退兵的准备,这是我的错误。可是,大王的意思,臣想是猜得不错的。”

“嘿!众位,你们看他多么自以为是!”曹操对着大家说,“以人心之复杂,谁敢说能够窥尽别人的底蕴呢?”他又对着杨修,“这回你却猜错了!”

“啊大王……”

“这‘鸡肋’,我是指你和你一类的人的。”

“大王……”杨修委屈地叫了一声。

“你自以为了不起,很聪明,又仗着是杨家的儿子,袁氏的外甥,目空一切。可是你,究竟有什么真才实学?你唯一的本领,不是只会猜谜么?除此以外,你还有什么本领?你想出过一条治国安民的良策没有?”

“唉……”杨修长长地叹了一口气。

“现在的人们,大抵自恃聪明,但目的只在升官发财。方法呢,只凭心意,去猜测别人的心意,不顾世间的实情。只在你我的心意中间用功夫,怎么办得了事?哪里会有出路!”在座的文武,似乎都受了这一番话的打击,脸色一红,哑口无言。

杨修见曹操泛论到大家,便知机似的连忙说:“大王明谕,实开茅塞。臣彻底认识错误了。臣承认对于大王,实在不过是鸡肋,今后要努力学习,提高认识,不再弄那猜谜式的玩意儿了。”

“不!”曹操厉声说,“你还不是鸡肋,比鸡肋都不如。你是一条毒虫!”“大王……”杨修失色了。

“这样的人,是容不得的。我容忍他已经太久了,希望他改悔,总是不改,这回竞对军国大事都捣起乱来了。”他用目光扫射了全场一遍,问道,“对于他,众官有什么意见?”

“杨修罪重如山,大王明断。”全场异口同声地说了一句。

曹操对瘫痪着的杨修注视了一下,沉吟了一会,然后把右手一挥,喝令刀斧手把杨修推出斩首,将首级挂于辕门之外。

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )| A.杨修的“自作聪明”来自对曹操心理性格的熟悉,也因为他有一贯以来的优越感。 |

| B.曹操年纪已大,精力不足,在军事会议上迟迟不能做出决断,这让他产生挫败感。 |

| C.曹操本来就希望杀掉身边不成器的下属,因而杨修的死在很大程度上是机缘巧合。 |

| D.由于杨修向来恃才傲物,与群臣关系冷淡,所以在关键时刻也无人愿意替他说情。 |

| A.小说善于使用对比手法刻画人物,如曹操的今昔对比、夏侯惇和杨修的对比等,夏侯惇的直率衬托出了杨修的工于心计。 |

| B.小说节奏有张有弛,前半段较为舒缓,后半段则通过曹操和杨修的对话推动情节发展,明显加快了节奏,扣人心弦。 |

| C.小说整体语言明快晓达,又在几处借用、化用曹操相关的古诗文,这种文白夹杂符合人物身份经历,并不显突兀。 |

| D.小说以曹操斜谷屯兵的史实为依托展开想象,既与时代背景相连,又符合人物各自的性格逻辑,因而具有艺术真实。 |

4.《三国演义》中,罗贯中对“杨修之死”的叙述主要侧重于回顾杨修以往引发曹操疑忌的几件事,而本文则把大量的笔墨放在了曹操巡营前的心理描写,这样改写有什么好处。

| A.宋人有善为不龟手之药者 (《五石之瓠》) 圣人以治天下为事者也 (《兼爱》) |

| B.古之欲明明德于天下者 (《大学之道》) 此非孟德之困于周郎者乎 (《赤壁赋》) |

| C.敏于事而慎于言 (《论语》十二章) 合抱之木,生于毫末 (《老子》四章) |

| D.恻隐之心,仁之端也 (《人皆有不忍人之心》) 以盛水浆,其坚不能自举也 (《五石之瓠》) |

例句:古之欲明明德于天下者

| A.辞让之心,礼之端也 | B.治之于未乱 |

| C.仁以为己任 | D.或以封,或不免于洴澼 |

送七兄赴扬州帅幕①

陆 游

初报边烽照石头,旋闻胡马②集瓜州。

诸公③谁听刍荛④策,吾辈空怀畎亩忧。

急雪打窗心共碎,危楼望远涕俱流。

岂知今日淮南路,乱絮飞花送客舟。

【注】①七兄:指陆游仲兄陆濬,行七。扬州帅:即淮南东路安抚使。幕:幕府。②胡马:指金兵。③诸公:指当时朝中的掌权者。④刍荛;割草打柴的人,这里代指普通人。1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.首联以简洁的笔墨概括了金兵南犯的经过,同时也交代了写作背景,表达了诗人对国家形势危急的忧切。 |

| B.颔联诗人以“刍荛”自比,在表达抗敌复国的策略得不到采纳的悲愤之时,也流露出归隐山林之意。 |

| C.颈联借景抒情,用“急雪打窗”之景,表达诗人内心的痛苦;用“涕俱流”的细节,表现对时局的担忧和对国家的赤诚。 |

| D.尾联点题,诗人将惜别之情赋予乱絮飞花,营造了情景交融的艺术境界,增强了诗的艺术表现力和感染力。 |

10 . 阅读下面的文言文,完成小题。

齐大胜燕,子之亡。二年,燕人立公子平,是为燕昭王。燕昭王收破燕之后即位,卑身厚币,以招贤者,欲将以报仇。故往见郭隗先生曰:

郭隗先生对曰:“帝者与师处,王者与友处,霸者与臣处,亡国与役处。诎指而事之,北面而受学,则百己者至。先趋而后息,先问而后嘿①,则什已者至。人趋已趋,则若已者至。

昭王曰:“寡人将谁朝而可?”郭隗先生曰:“臣闻古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。涓人③言于君曰:‘请求之。’君遣之。三月得千里马,马已死,买其首五百金,反以报君。君大怒曰:‘所求者生马,安事死马而捐五百金?”涓人对曰:‘死马且买之五百金,况生马乎?天下必以王为能市马,马今至矣。’于是不能

于是昭王为隗筑宫而师之。乐毅自魏往,邹衍自齐往,剧辛自赵往,士争凑燕。燕王吊死问生,与百姓同甘共苦。二十八年,燕国殷富,士卒乐佚轻战。于是遂以乐毅为上将军,与秦、楚、三晋合谋以伐齐,齐兵败,闵王出走于外。燕兵独追北,入至临淄,尽取齐宝,烧其宫室

(节选自《战国策·燕策一》)

【注】①嘿:通“默”,沉默。②呴籍:脚踏地跳跃的样子。③涓人:国君身边的侍从人员。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.齐因孤国之乱而袭破/燕孤极知燕小/力少不足以报/然诚得贤士以共/国以雪先王之耻/孤之愿也/敢问以国报仇者奈何 |

| B.齐因孤国之乱而袭破燕/孤极知燕小力少/不足以报/然诚得贤士以共国/以雪先王之耻/孤之愿也/敢问以国报仇者奈何 |

| C.齐因孤国之乱而袭破/燕孤极知燕小力少不足/以报然/诚得贤士以共国/以雪先王之耻/孤之愿也/敢问以国报仇者奈何 |

| D.齐因孤国之乱而袭破燕/孤极知燕小/力少不足以报/然诚得贤士以共/国以雪先王之耻/孤之愿也/敢问以国报仇者奈何 |

| A.“冯几据杖”的“冯”,与《赤壁赋》中“冯虚御风”的“冯”含义不同。 |

| B.“徒隶之人”即奴隶一类的人,与《过秦论》中“氓隶之人”的含义相同。 |

| C.期年,即满一年。“期”,指时间周而复始,如一周年、一满月或一整日。 |

| D.宗庙,帝王或诸侯祭祀祖先的处所,古制天子七庙,诸侯五庙,等级森严。 |

| A.开头介绍燕昭王即位的背景,燕昭王知道燕国遭受战乱,势单力薄,为招贤纳士,就拜郭隗为师,求教报仇之道。 |

| B.郭隗首先指出不同的君主对待贤士的态度不同,然后从不同的角度,指出燕昭王应如何招揽天下的有才之士。 |

| C.郭隗向燕昭王讲述涓人花五百金为国君买千里马马首的故事,意在告诉燕昭王求贤就要采取实际行动,向外表明诚意。 |

| D.燕昭王听了郭隗的话深受启发,立即付诸行动,广纳贤士,经过多年发展,实力大增,终于攻破齐国,报仇雪耻。 |

(1)诎指而事之,北面而受学,则百己者至。

(2)今王诚欲致士,先从隗始;隗且见事,况贤于隗者乎?

5.郭隗向燕王提建议,为增强说服力采用了哪些方法?请简要概括。