| A.延续千年的土地私有制被废除 | B.农业的社会主义改造成效显著 |

| C.农村社会生产力获得极大解放 | D.农村经济体制改革已基本完成 |

材料一 1949年,年人均国民收入只有69.29元,年人均社会商品零售额只有25.94元,年人均布只有3.49米,年人均糖只有0.37公斤,年人均粮食只有209公斤,年人均棉花只有0.82公斤……

——摘自《新中国60年民生往事》

材料二 1958年《人民日报》发表社论《办好公共食堂》,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”成为传遍大江南北的口号……1960年春,粮荒问题日见严重,为了用有限的粮食做出更多饭,人们想了很多办法,如广西大力推广“双蒸法”:即将米干蒸半小时后加上凉水,1斤米加4斤水,用猛火蒸1小时,能使每斤米出饭5斤,比原来增加40%以上。由于口粮和副食品严重短缺,不少群众患了浮肿、肝炎等疾病。

——摘自《新中国60年民生往事》

材料三 1980年全国每人平均消费粮食428公斤,城乡人民穿着质量大有提高……购买自行车、缝纫机、电视机等占用的零售额比重,由1952年的0.5%提高到1980年的24.5%。进入新千年,百姓衣食住行更加突出个性化,信用卡改变了人们的消费方式,互联网改变了人们的联系方式。

——摘自《新中国60年民生往事》

(1)据材料一概述建国初期的民生状况。列举党和政府为改变这一状况采取的举措。

(2)结合材料二及所学知识,指出该社论发表的背景。指出这一时期党在探索社会主义建设道路上出现的重大失误。这些失误导致了怎样的后果?

(3)材料三折射出这一时期有哪些方面的新发展?指出推动新发展的原因。

(4)新中国六十年民生的变化给你哪些启示?

| A.国民经济逐渐恢复 | B.初步实现了国家工业化 |

| C.三大改造成果显著 | D.计划经济体制最终形成 |

| A.以牺牲农业为代价发展工业 | B.表明“左”倾错误漫延到经济领域 |

| C.促使计划经济体制最终确立 | D.有利于缓解生活物资的供需矛盾 |

| A.基于正确分析国内的主要矛盾 | B.保证了“一五”计划的超额完成 |

| C.有利于国民经济的恢复与发展 | D.使社会主义制度得到基本确立 |

| A.国民经济的恢复与发展 | B.在农业领域实行合作经营 |

| C.调整新民主主义政策 | D.确立国有土地的主导地位 |

| A.完成了社会生产关系的变革 | B.消灭了中国农村的剥削阶级 |

| C.废除了封建地主土地所有制 | D.为实现工业化奠定了基础 |

| A.出口经济遭受严重打击 | B.出口型企业的迅猛增长 |

| C.产业结构的进一步转型 | D.工业生产得到有效恢复 |

| 年代 | 农业 | 轻工业 | 重工业 |

| 1957年 | 43.3% | 31.2% | 25.5% |

| 1960年 | 21.8% | 26.1% | 52.1% |

| A.建成了门类齐全的工业体系 | B.综合实力大幅上升 |

| C.国民经济比例严重失调 | D.工业品市场需求量大幅增加 |

材料一 17世纪的新兴势力——尼德兰、瑞典、英国、法国都在北部。一些成长神速的城市也一样——阿姆斯特丹、巴黎、伦敦。相比之下,地中海显得停滞不前。正是在北部,伟大的全球贸易公司和银行崛起。通货膨胀由南而北——受新的金银资源的刺激、受新的信贷形式及其扩展刺激、受人口增长创造的需求的刺激。16和17世纪在欧洲北部做生意比在欧洲南部有着无可争议的优势

——摘编自(美)F阿迈斯托《世界:一部历史》

(1)依据材料结合所学知识分析16、17世纪前后欧洲经济的发展变化及影响。

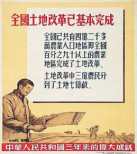

材料二 中国革命的基本问题是农民问题,农民问题的核心是土地问题。八七会议将土地革命与武装反抗国民党反动派并列为党的总方针,提出:没收地主土地,分给无地的农民。毛泽东在井冈山根据地,为获得农民的支持,广泛开展土地革命。1931年,形成了依靠贫雇农,消灭地主阶级,变封建土地所有制为农民土地所有制的土地革命路线。1947年9月,中共中央制定《全国土地法大纲》规定:“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”,开展土地改革。到1949年10月,全国一亿多农民分得土地。1950年6月《中华人民共和国土地改革法》颁布,在新解放的地区实行土地改革。到1952年底,全国90%以上的农业人口完成了土改。1952年粮食产量比1949年增加40%,新政权获得农民信任,促进了社会的稳定。1953年,党中央制定了过渡时期总路线和第一个五年计划,土改后建立的小农经济已不能满足工业化的需要,中央决定对农业实行社会主义改造,建立合作社,变农民个体土地所有为集体所有,建立起土地公有制。

(2)阅读材料结合所学知识,从土地制度与社会变革的角度,对以上材料中的相关信息进行解读。

材料三 20世纪80年代以来,中国经济发生了很大变化。

| 序号 | 史实 |

| 1 | 1980年中央确定深圳、珠海、汕头、厦门为第一批经济特区 |

| 2 | 1984年城市经济体制改革全面展开 |

| 3 | 1988年中国设立海南省划海南岛为经济特区 |

| 4 | 1991年中国加入亚太经合组织 |

| 5 | 1993年中共十四届三中全会,勾画市场经济基本框架 |

| 6 | 1994年中国正式接入互联网 |

| 7 | 2001年,中国加入世界贸易组织 |

| 8 | 2009年,中国货物出口额居世界第一位,货物进口额居世界第二位。 |

| 9 | 2010年,中国工业中的粗钢、水泥、化肥、棉布等200多种工业品均位居世界首位。中国成为新的“世界第一工业大国” |

| 10 | 2013年,中国提出“一带一路”发展战略 |

(3)阅读上表,从“改革开放与社会进步”的角度,任选两项史实,提炼一个主题。从所学知识中补充一个符合该主题的史实,运用这三项史实对所提炼主题进行简要阐释。(要求:主题立意明确;关键史实选择准确;文字说明逻辑清晰;史论结合。请按照答题示例格式答题,抄写答题示例内容不得分。)

【答题示例】

所选序号:1、3。

主题:对外开放推动中国经济发展补充史实:1990年中央政府决定开发开放浦东。

简要阐释:1980年中央确定深圳、珠海、汕头、厦门为第一批经济特区,拉开了对外开放的序幕;1988年中国划海南岛为经济特区,进一步加大对外开放力度;1990年中央政府决定开发开放浦东,带动了长江流域经济的发展。对外开放促进了中国经济的迅速发展,提高了综合国力。