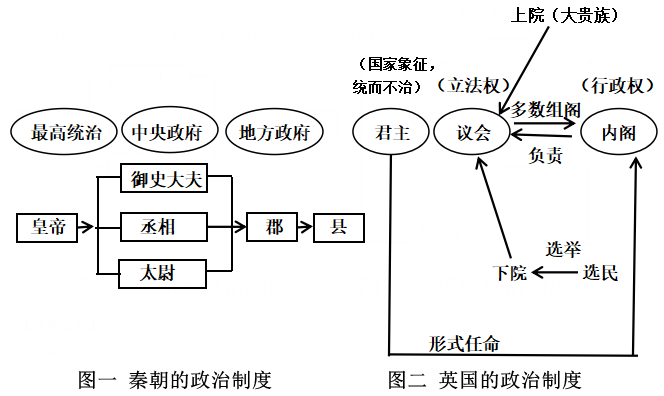

【制度创新】

材料一

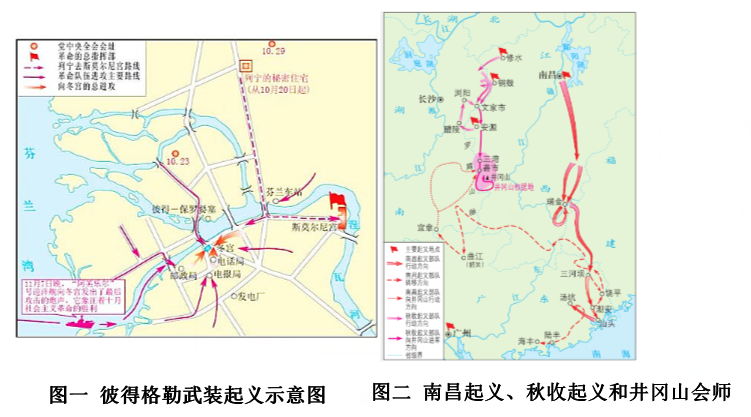

【道路创新】

材料二

【理论创新】

材料三 “(这本书)虽然出版于1848年,但我们现在经常谈到的全球化、裁员、跨国公司、世界经济朝这个或那个方向发展,所有这些内容在书中都能找到,彼得格勒武装起义示意图它有令人惊讶的现实意义,任何其他文献都没有这个力量。”

——加里斯特·琼斯

(1)材料一中的两种政治制度的名称分别是什么?他们分别对历史产生了什么影响?比较两种政治制度的不同点。(2)解读材料二中的两幅地图,分析中俄两国在革命道路选择上的差异。

(3)材料三中“这本书”指的是什么?它的出版有何意义?

材料一 在地方上,秦实行①制,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。汉初,曾在各地分封了一批诸侯王,诸侯国与中央形成了严重的对抗,以至演变为七国之乱。七国之乱平定后,听命于朝廷,诸侯王的行政权被剥夺。同时,颁布②,解决了地方势力过大的问题。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)结合所学,将①②处补充完整。说说两项举措产生的共同作用。材料二 元朝在地方实行行省制度,行省作为地方最高行政机构,代朝廷统摄节制地方,加强了中央集权,对中国行政区划的变革产生了影响。在边疆地区,元朝实行屯田制度,使中原先进的生产工具和技术传入边疆地区,同时,棉花及棉纺织技术等农作物品种和种植技术也由少数民族地区传到中原,进一步丰富了汉族的物质生活。元朝将书院纳入了官学体系,下令“先儒过化之地,名贤经行之所,与好事之家出钱粟赡学者,并立为书院。”

——摘编自段红云《略论元朝的统治政策对中国民族发展的意义》

(2)依据材料二并结合所学,概括元朝对统一多民族国家发展做出的贡献。材料三 中国历史是一个连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。

——摘编自赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(3)综合上述材料,结合所学和自身实际,谈谈你对中国统一多民族国家发展的认识。材料一 为了防止再次分裂,秦始皇从加强中央集权的目的出发,将全国分为36个郡、郡下设县、县以下又设乡、亭、里等基层社会组织。他通过在中央和地方各级行政机构的设置,形成了一整套高度发达的中央管理体系,加强了中央对地方的管理。

——《中国历史》七年级上册

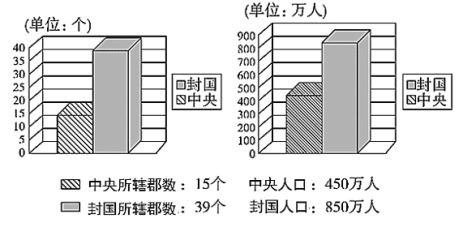

(1)材料一中秦始皇对地方管理制定的制度有何影响?材料二 西汉时期中央和封国力量的对比

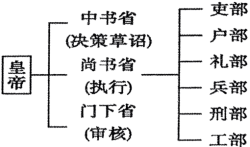

材料三 如图所示

材料四 宋初统治者削弱相权,以防止宰相权力过大;大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”。

——统编版《中国历史》七年级下册

(4)材料四中的“宋初统治者”为防止宰相权力过大采取了什么措施?后来为“掌控财权”在地方设置了什么官职?材料五 在中央,分别设立掌管全国行政事务、全国军事事务、监察事务的机构……其他地区设置10个行省,之下设路、府、州、县……对边疆地区,采取因地制宜的方式,分别设置相应的管理机构……

——统编版《中国历史》七年级下册

(5)材料五反映的元朝行政区划与管理制度被称为什么制度?请分别举出元朝在台湾地区和清朝在西藏地区设置的管理机构或官职的名称。(6)结合所学知识谈谈,上述治国理政方针有什么共同的作用。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”……西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 15世纪初中国放弃了因长江之利而对航海开放的南京,却定鼎北京,作为一个经济世界,庞大的中国无可挽回地完成了中心的转移。在某种意义上,它背离了应用大海之便开展经济和扩展影响的方针……不管这一选择出于有意或许无意,它一定具有决定性作用。正是这个时分,中国在抢夺世界权杖的竞赛中输了一局。

—摘编自【法】费尔南·布罗代尔《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》

材料三 都城的选址在整个国家宏观视角下,既是地理选择,也是政治选择,而将所有选择原则归结到一点,就是保证长治久安。长治久安的内涵不仅在政治上号令全国、文化上拥有根基、经济上保障供给、军事上实现自保,均在其中。

—摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

(1)据材料一并结合所学知识,概括西周时期都城的特点。(2)据材料二,分析15世纪初迁都北京的影响。并结合所学知识,指出迁都的世界背景。

(3)据材料三并结合所学知识,以古都洛阳为例,说明定都于此的原因。

材料一 中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——翦伯赞《中国史十五讲》

材料三 辽、夏、金、元在边疆开拓方面取得了显著成绩,而元朝不仅版图辽阔,对边疆的控制也在前朝的基础上更为强化。对东南、云南、吐蕃等边远地区,元朝都因地制宜地实施了有效的行政管理。

——袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料四

|

|

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在政治和思想方面分别采取了什么措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,说明元朝在东南和吐蕃地区“因地制宜”的边疆管理措施。

(4)结合所学知识,写出材料四中图1和图2人物对维护国家统一做出的贡献。

(5)综合上述材料并结合所学知识,归纳中国古代运用哪些方式来巩固和发展“大一统”国家的?(答出一点即可)

探究一制度篇

(1)统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,开创新的政治制度。秦朝、元朝在地方上各实行的什么行政制度对后世产生了深远的影响?

(2)“朝为田舍郎,暮登天子堂”“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”这些诗句反映的现象与哪个朝代哪一制度的推行直接相关?

探究二经济篇

(3)水利是农业的命脉。战国时期,哪一项重大的水利枢纽工程使成都平原被誉为“天府之国”?隋朝开通的大运河中心在何处?对当时的社会有何影响?

探究三科技文化篇

(5)北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若止印三二张,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”材料中的“极为神速”主要得益于我国四大发明中的哪一项发明?

探究四感悟篇

(6)综合以上内容,在如何培养自己的创新能力方面,你得到哪些启示?

7 . 【国家统一、民族团结】中国历史是一个连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国以来,虽然经历了几次社会大分裂,但最终还是走向大统一。而且统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。阅读材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一:中国作为一个多民族的统一大国……几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)材料一中“几千年来的政治制度”是指什么制度?来源于战国时期哪一流派的学说?在地方行政制度上,秦朝和元朝分别有何创新?材料二:唐朝前期,政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术等多方面都有很大的建树,成为当时世界上具有影响力的强大国家。

——七年级下册历史教材

(2)列举唐朝在“民族关系”和“对外交流”方面的史实各一例。结合所学知识,谈一谈唐朝“呈现出繁荣、富强的盛唐景象”的原因。(一方面即可)材料三:新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分。西汉时期,新疆正式归属中央政权;清朝时,清政府通过平定叛乱和设立特别行政军事机构来加强对西北地区的管辖。

——摘编自历史教师用书

(3)材料三中,西汉政府和清政府分别设置什么机构加强对新疆管辖?材料四:清代对蒙藏、回部地区实行的行政制度,有以下特点:一是中央设官管理,包括中央派驻的军政长官及各民族的官员,并把各民族官员纳入中央统一的官制体系之中。二是边疆民族地区的行政带有一定的“自治”色彩,三是“国信而治”。

——摘编自杜家瞩《清朝简史》

(4)根据材料四的观点,结合所学,列举清朝为加强对西藏地区的有效管辖而采取的措施一例。(5)综上所述,作为新时代的中学生,如何以自己的实际行动处理民族关系、维护祖国统一?

材料一 在地方上,秦实行①____制,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。汉初,曾在各地分封了一批诸侯王,诸侯国与中央形成了严重的对抗,以至演变为七国之乱。七国之乱平定后,听命于朝廷,诸侯王的行政权被剥夺。同时,颁布②____,解决了地方势力过大的问题。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)结合所学,将①②处补充完整。说说两项举措产生的共同作用。材料二 拓跋鲜卑仿魏晋以来的官僚体制,陆续吸收汉族士人进入北魏政权,并极力弘扬、发展儒学。唐朝“洛阳家家学胡乐”,制契丹文字,尊孔子,推动文化发展。自辽太宗后,辽朝开始采用中原的制度、文化、礼仪等,开始进行汉化改革,如施行三省六部制,推动了金朝文化的发展。多民族在不断交往中强化了对中华文化的认同,进而推动着中华民族共同体的形成。

——整理自冉诗泽等《共筑中华民族共同体:大一统思想在少数民族中的实践研究》

(2)概括材料二中民族交往的内容。材料三

| 时期 | 史事 |

| 元朝 | 在少数民族聚居的府、州、县设置土官(也称土司,由少数民族首领充任并世袭的官职)。元世祖忽必烈封八思巴(西藏地区宗教领袖之一)为帝师,代表中央政府管理佛教和藏族事务。 |

| 明朝 | 设置礼部、鸿胪寺管理民族事务的中央机构,西南少数民族地区设置各级土司,敕封西藏僧俗领袖为“王”“法王”,对西藏地方进行管辖。 |

| 清朝 | 设立理藩院管理边疆民族事务。在西藏地区分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”。内蒙古实行盟、旗制,在各自范围内享有按传统制度统治的权力。 |

(4)结合所学和自身实际,谈谈你对中国统一多民族国家发展的认识。

材料一

材料二

| ① | 1949年,国民党政府迁至台北,退守台湾,海峡两岸再度隔绝。 |

| ② | 1895年,李鸿章与伊藤博文签订《马关条约》,将台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛割让给日本。 |

| ③ | 1945年,日本驻台湾总督向中国政府代表递交投降书,台湾回到祖国怀抱。 |

材料三 新中国成立70年两岸关系的发展历程(见下图)

| 1950年,美国舰队入侵台湾海峡 1950—1953年,抗美援朝战争 1953—1957年,第一个五计划 1958—1978,金门对峙 1960年,中苏关系紧张 1966—1976年,“文化大革命” | 1978年,中共十一届三中全会,改革开放 1979年,发布《告台湾同胞书》,中美建交 1982-1984年,“一国两制”写进宪法 1992年,两岸达成“九二共识” 2005年,《反分裂国家法》颁布 2015年,两岸领导人首次会晤 |

材料四 香港问题为什么能够谈成呢?并不是我们参加谈判的人有特殊的本领,主要是我们这个国家这几年发展起来了,是个兴旺发达的国家,有力量的国家,而且是个值得信任的国家,我们是讲信用的,我们说话是算数的……当然,香港问题能够解决好,还是由于“一国两制”的根本方针或者说战略搞对了,也是中英双方共同努力的结果。

——邓小平《在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话》

材料五 台湾《旺报》发表社论指出,大陆积极制定计划,加强两岸民间交流,为台湾青年“登陆”就业大开途径,让两岸红利能够普惠于台湾民众,新一波“登陆”热,也警示蔡英文当局,不要在两岸关系政策上继续一意孤行。

——中国台湾网

(1)图1所示为哪一朝代的疆域?图中信息透露出该朝代实行的一项有利于中央加强对地方统治的制度是什么?图2为《西汉形势图》,图中A机构的设置,标志着哪一地区正式归属中央政权?(2)材料二中的史实,说明近代台湾的苦难与近代中华民族的命运休戚相关。结合所学知识,将材料二中史实的序号分别写在下面对应的横线处。

与甲午中日战争有关的事件是 ;与抗日战争有关的事件是 ;与人民解放战争有关的事件是 。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立70年来中国共产党对台湾政策的变化。

(4)根据材料四,归纳香港回归祖国的原因有哪些?

(5)根据上述材料结合所学知识,你认为可以通过哪些途径来促进海峡两岸和平统一进程?

材料一 “东周各大国……原来就是周王朝的诸侯国,本来就有共同的思想文化基础和共同的价值观念,这些思想观念、礼仪制度、时尚风俗伴随着这些大国的扩张也深深的渗透到周围非中原文化区的国家中,“华夏”和“中国”的观念这时已经形成并得到广泛认同。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 秦汉的中国已经凝为一个巨大的政治经济和文化的复杂系统。其中特别提及:政治力量的渗透到达了底层;经济力量将全国纳入一个巨大的网络中;而在文化发展方面,经过共同使用一套文字系统,以及儒家思想逐渐成为正统,建构起具有一定水平的价值观念。

——摘编自许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

(1)据材料一并结合所学知识,概括这一时期“华夏”和“中国”观念形成的主要因素。(2)据材料二,指出秦汉时期中国的特点。结合所学知识,指出秦汉使“政治力量的渗透到达底层”的政治制度。