材料一 19世纪70年代,包括英国在内的欧洲均出现了农业危机。1875—1880年间,英国恶劣的天气直接打击了种植业,导致农民歉收,谷物质量低劣。19世纪70年代后,印度、美国、加拿大等成为世界农产品供给的新来源地,在廉价农产品冲击下,许多英国农民因破产而离开土地去城镇或者海外发展。在英国国内,各种税收使农民不堪重负。1854年通过的《铁路与运河关税法》使得美国至伦敦的运货税额比从利物浦到伦敦还低。在一系列因素的作用下,英格兰和威尔士的耕地面积减少了近四分之一、1925—1934年农业在英国国民净收入的比重降到了3.19%。19世纪70年代后期,英国进口的小麦占国内消费量的50%,19世纪80年代中期为64%,到1910年,已经达到79.66%。

——摘编自任艳、常伟《工业化进程中英国农业的兴衰及其启示》

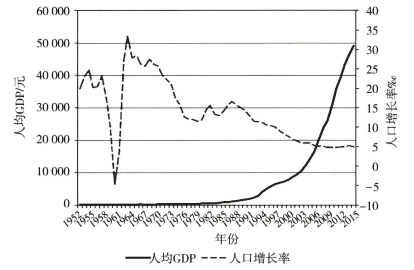

材料二

——摘编自常伟、王馨艺《中国人口增长与经济增长互动关系研究》

根据材料一、二并结合所学知识,围绕人口问题拟定论题并予以阐述。(要求:观点题明确,持论有据,论证充分,表述清晰)。

材料一 在中国近代历史上,孙中山率先喊出了“振兴中华”的口号,这一口号被称为“中华民族复兴的第一声”。 1911年,以孙中山为代表的革命党人发动了震惊世界的辛亥革命,推翻了腐朽、堕落的清朝政府,这是为实现民族独立、人民解放而进行的一次伟大而艰辛的探索。 可以说,武昌城头的一声枪响,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,也在中华民族伟大复兴的征程上树立了一座巍然屹立的里程碑!

——摘编自康沛竹、尚娜娜《辛亥革命:中华民族伟大复兴征程上的里程碑》

材料二 “总路线是照耀我们各项工作的灯塔。”——1953年过渡时期的总路线

“走合作化道路。”——1955年中共中央发布《关于整顿和巩固农业生产合作社的通知》

“工业学大庆。”——1964年2月5日,中共中央发出通知,号召全国其他部门学习大庆油田的经验,“工业学大庆”的口号从此在全国传播

“农业学大寨。”——1964年,全国农村兴起了“农业学大寨”运动

“解放思想,实事求是,团结一致向前看。”——1978年12月13日邓小平在中央工作会议闭幕会上发表的讲话

“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”——20世纪80年代初,中央在农业改革中提出此口号,使农民获得生产和分配的自主权

“让一部分人先富起来。”——邓小平1986年8月在天津视察过程中提出“我的一贯主张是,让一部分人、一部分地区先富起来,大原则是共同富裕”。

“发展才是硬道理。”(1992)“科学技术是第一生产力。”(1992)

——摘编自《新中国不同时期的标语口号》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出辛亥革命是“中华民族伟大复兴征程上的里程碑”的内涵。(2)依据材料二,确立一个主题,并结合所学知识进行简要阐述。 (要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

言论 | 文稿名 |

| “拥护德先生和塞先生”,“一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞” | 《新青年罪案之答辩书》 |

| “盖共和立宪制,以独立平等为原则” | 《吾人最后之觉悟》 |

| “(西洋各国)举一切伦理,道德,政治,法律,社会之所向往,国家之所祈求,拥护个人之自由权利与幸福而已” | 《东西民族根本思想之差异》 |

| A.1912-1914年 | B.1916-1919年 | C.1921-1923年 | D.1924-1927年 |

材料一 “言乎王正月?大一统也。”

——《春秋公羊传》

“天下定于一。”

——《孟子》

“天下为一,诸侯为臣,通达之属莫不从服。”“四海之内若一家。”

——《荀子》

材料二 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”在这种思想的指导下,唐的民族政策以怀柔、招抚为主,对边疆民族采取的和亲政策次数之多、持续时间之长是历代王朝所无法比拟的,还确立了羁縻府州制度,以边疆民族首领为都督、刺史,管理府州事务,并可世袭,相对松散的羁縻方式却起到了较好的效果。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料三 “一国两制”是中国特色社会主义的伟大创举,是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排,必须长期坚持。解决台湾问题、实现祖国完全统一,是党矢志不渝的历史任务,是全体中华儿女的共同愿望,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

——二十大报告

(1)根据材料一,概括其反映的中国古代国家理念。结合所学知识指出秦朝践行这一理念的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝边疆民族治理政策的特点,并列举两项唐朝促进民族交融的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“一国两制”的含义,概述当前解决台湾问题的有利因素。

材料一 《十六、十七世纪世界贸易体系示意图》

材料二 《清朝全国耕地面积和人口变化表》(部分)

| 年代1 | 耕地面积(万公顷) | 人口(亿) |

| 1661年(康熙元年) | 549 | 0.2 |

| 1685年(康熙二十四年) | 608 | 1.2 |

| 1724年(雍正二年) | 683 | 1.5 |

| 1812年(嘉庆十七年) | 791 | 3.6 |

——三民书局《历史(第二册)》

材料三 玉米和甘薯是印第安人培育的两种重要农作物。哥伦布首航美洲时就发现了玉米和甘薯,此后,玉米在欧洲和非洲等地逐渐流传开来。16世纪中期,玉米传入中国,并成为一种非常重要的粮食作物。甘薯约在明朝后期传入中国,又名“番薯”。1594年,福建发生饥荒,政府大力推广甘薯种植,到17世纪,甘薯成为百姓的重要食物。玉米和甘薯的传入,大大增加了粮食产量。

——摘编自《中外历史纲要(下)》(人民教育出版社)

(1)列举材料一示意图中①和②的主要贸易商品。结合所学知识,概述白银大量流入中国带来的重要影响。

(2)概括材料二中耕地面积和人口数量的变化趋势,并从中分析当时的危机。

(3)根据材料三并结合所学知识,从经济角度分析材料二中耕地和人口变化的原因。

材料一 (炀帝)筑西苑,苑周二百里,上好以月夜从宫女数千骑游西苑开通济渠,引汴水,开邗沟,置离宫,造龙舟上行幸江都,御龙舟,龙舟四重,皆饰以金玉,舳舻相接二百余里帝谓侍臣曰:“高丽小虏,侮慢上国;今拔海移山,犹望克果,况此虏乎!”乃复议伐高丽。

——《资治通鉴·隋纪》

材料二 唐代名相陆贽称许租庸调法:“国朝著令赋役之法有三:一曰租,二曰调,三曰有田则有租,有家则有调,有身则有庸。”

——李雪华《关于陆贽论两税法的几个问题》

材料三 唐玄宗统治后期,户籍“浸坏,多非其实”,“所在赋敛,无复常准”,民众“不胜困弊,率皆逃徙为浮户”,留下的本地百姓“百无四五”。这种情况下,宰相杨炎“建议作两税法,先计州县每岁所应费用及上供之数”,规定“户无主、客,以见居为簿;人无丁、中,以贫富为差居人之税,秋、夏两征之。其租、庸、调、杂徭悉省。”

——摘编自《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝灭亡的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要解释“租”、“庸”、“调”。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析两税法的历史意义。

材料一 历史学者顾祖禹在《读史方舆纪要》中将军事有关的地形分为“根本之地”和“起事之地”。纵览天下,在地形和物产方面,同时具备自保与自足双重优势的“根本之地”非关中莫属……秦国要完成统一天下之举,若紧靠自身的地理优势,只能做到守本,而起事则需要运用天下之势……秦统一天下,如同一道波澜壮阔的洪流席卷天下,关中的地理基础与人的谋略共同成就了这一千古伟业。

——摘自韩茂莉《大地中国》

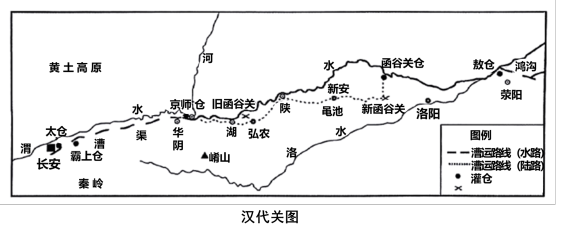

材料二 西汉政府以函谷关为界,分为关中地区和关东地区。到西汉中期,汉武帝元罪三年(公元前114年)推行“广关”政策。汉武帝将函谷关东移三百里,迁至新函谷关(如下图),形成以新函谷关为界的新“关中”地域。通过这一举措,不仅函谷关东移,同时关中的东北界也由临晋关(即蒲津关)为标志的黄河一线,向东推至太行山一线。

——摘自韩茂莉《大地中国》

材料三 新中国成立时,中央人民政府将全国划分为6大行政区,在西北、华东、中南、西南4大行政区建立军政委员会……新中国成立初期,西北地区流散的较大股匪有470余股13万人。为稳定社会秩序,西北军政委员会领导人民有步骤地开展了斗争。1950年10月,西北局领导发动群众为前线增加生产,捐献飞机大炮的运动。1951年底,陕西、甘肃、西安等市都召开了各界人民代表会议,除新疆外其他都代行省、市人民代表大会的职权……在经过土改的陕、甘两省,有2714个乡农民代表会议代行了乡人民代表大会的职权。各项举措巩固了人民民主的政权,推动了人民政府的各种工作。

——摘编自梁越兰等《习仲勋对建立和巩固西北人民民主政权的贡献》

(1)阅读材料一、结合所学知识写出战国时期秦国为经营“根本之地”推行的举措,并分析秦统一所利用的“天下之势”和采取的“人的谋略”。(2)根据材料二、联系所学知识,分析汉武帝推行的“广关”政策的原因

(3)根据材料并结合所学,概括建国初期中国共产党在西北为巩固人民民主政权所采取的措施并分别简述其意义。

材料一 “宰职任天下之重,群心所归,惟须贤佐,以成圣化。愿君侯大开萧相国求贤之路,1选举之门。既得其人,接以周公之士之意。”:……丞相要负责“辅国政,领计簿,知郡实正国界”;……对地方郡国长官,“岁竟,丞相课其殿最,奏行赏罚”:……丞相田蚡上书:“言灌夫家在颍川,横甚,民苦之。请案之。”上曰:“此丞相事,何请?”

——摘编自刘文瑞《中国古代政治制度(上下)》

材料二 有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之;是官者,分身之君也。……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦、汉以后,废而不讲,然丞相进,天子御座为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎?

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一,概括汉代丞相的职权,结合所学,指出中国古代丞相权力变化的趋势。(2)根据材料二,判断黄宗羲对明朝废丞相的态度并说明其理由。结合所学,概括提出这一时期思想领域出现的新变化。

材料一:秦汉常国在秦始皇统一后,国势渐盛,至西汉武帝时代,通过一系列战争与外交,终于叩响了通往西部世界的大门。汉武帝为了宣扬汉王朝的富庶、强盛和威德,满足宫廷奢侈生活的需要,派船队携黄金、丝织品等,从雷州半岛的徐闻出发,用了近一年时间,绕过马六甲海峡,到达印度南部,再转斯里兰卡,然后将沿途交换的物品载回中国。

——摘编自张维华《中国古代对外关系史》等

材料二:郑和在七下西洋中,他以经济互利来推动外交,以文化交流来促进外交,以平息争端、维护和平来拓展外交;以军事为后盾来维护外交成果,以以德睦邻来赢得外国信任,从而取得了巨大的外交成就。

——朱亚非《郑和外交成就之思考—纪念郑和下西洋600周年》

材料三:党的十八大以后,基于对国内外形势的准确把握,以习近平同志为核心的党中央开启了中国特色大国外交的新时代。中国逐渐找准了自身定位,扩展了对外发展空间,为国内经济建设以及“两个一百年”的奋斗目标争取了良好的外部条件……中国特色大国外交准确把握大国间关系发展的现实需要,提倡走出一条“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”的大国新路,其之所以是可能的,与世界形势的深刻变革和国际关系的未来走向是息息相关的。

——沈昊《改革开放以来中国外交政策与理念调整的历程与启示》

(1)根据材料一,结合所学,列举两汉政府通过战争和外交手段与西部世界联系的史实。概括西汉时期形成的对外海上航线。

(2)根据材料一,概括郑和对外交往的方式。结合所学,分析郑和下西洋的作用。

(3)根据材料三,结合所学,指出中国特色大国所形成的外交布局。依据“世界形势的深刻变革和国际关系的未来走向”阐释十八大后我国外交政策调整的必要性。

材料一 宋太宗“端拱二年五月,诏自今商旅出海外蕃国贩易者,须于两浙市舶司陈牒,请官给券以行,违者没入其宝货”。神宗元丰年规定“诸非广州市舶司辄发过南蕃舶缸,非明州市舶司而发过日本、高丽者,以违制论。”到元丰八年改为:“诸非杭、明、广州而辄发海商舶魟者,以违制论”。外国商船也要申领凭证,规定“召本土有物力户三人,委保物货内不夹带兵器,若速禁以堪造军器物,并不过越所禁地”。元符三年“又诏应蕃国及土生蕃客,原往他州或东京贩易物货者,仰经提举市舶司陈状、本司勘验诣实,给与公凭”。

——关履权《宋代广州的海外贸易》

材料二 晚清实银的成色在各省通用的宝银共计一百零四种。随着贸易的发展,记账方式需要更简洁的方法,由此代表实银交易符号一虚银便产生了。虚银的一般符号是“平”,主要有六种.1855年,外商采取步骤用墨西哥银元取代本洋,但是遭到了中国商人的拒绝,上海已处于商业交往没有价值标准的困境之中,——无论是买或卖,都不知道收受什么或必须支付什么。咸丰年间,上海的外国银行和商界议定,将双方来住帐目一律改用规元计算,计算时首先把宝银换算成纹银成色标准(清朝法定银两标准成色),再以九八除之即得规元数,因此得名九八规元。自1857年,上海商人改用规银作为记账单位后,使上海的通用记账虚银单位只有规银一种。

——摘编自刘育梅《晚清对外贸易法律制度的演变与透视》

材料三 建国初期,前苏联和东欧社会主义国家成为中国主要贸易对象。特别是通过与前苏联的进口贸易和使用其政府贷款,中国引进了急需的关键设备和技术。同时,中国努力与亚非新兴民族独立国家建立贸易合作关系,千方百计开拓与西方国家的民间和官方贸易渠道,此时的出口贸易主要是通过香港地区的转口贸易,用于换取外汇。

——尹智超《新中国70年对外贸易发展及其对经济增长的贡献》

(1)根据材料一、指出宋代市舶司公凭制度的变化,结合所学分析其变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明“上海规银”产生的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学,指出新中国初期对外贸易的特点。分析这一时期我国发展对外贸易的作用。