材料一 秦统一后各国之间的长城就不要了,只将北方各国的长城依次接连起来,筑成万里长城以防御匈奴,保护北方农业区域;秦始皇修筑了一条南起咸阳北至九原的军事通道,其主要用于运输军队和军用物资及生活用品等。秦将天下分为36个郡,每郡下再设县,郡县的主要官员没有封土只拿俸禄用于生活,用人任贤而不再世袭爵位官职。秦又将原来六国形状、轻重、大小都不同的货币废除,将黄金作为上币,方孔圆形铜钱作为下币。秦始皇三十七年“复行钱”,这是中国历史上第一次统一货币,始皇任命李斯开展统一文字这项工作。教育方面只允许官府办学,严厉禁止民间办学,施行“以法为教,以吏为师”,规定统一的学习内容。

材料二 中华民族大一统思想经过董仲舒的论证而得到丰富,并以较为完善的理论形态出现。汉武帝采用董仲舒的建议“独尊儒术”,以“罢黜百家、表彰六经”的方式实行思想控制,从而实现思想上的统一。同时,建立察举制,令郡国荐官,建立官学,通过考试从儒生中择贤任用。通过这种制度不仅体现了汉朝对人才的重视和培养,更为重要的是从学习到当官这条道路上初步实现了“独尊儒术”政策的落地和推行。汉武帝时期,为进一步限制相权强化皇权而设立内朝,将以丞相为首的外朝逐渐变为执行大政方针政策的机构。随之又削除诸侯王的爵位,铲除地方割据势力,极大地巩固中央集权的郡县制。同时,在地方实行严密的户籍管理制度,取消郡国铸钱的权力,实行国家盐铁专卖,实行均输平准,调剂运输,平抑物价,以此强化中央对地方的掌控。这一系列政策的实施,为大一统思想上升为中华民族集体意识奠定了现实基础。

——以上均摘编自黄娜《中华民族大一统思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝对大一统国家建立的贡献。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析西汉对大一统国家建立的创新。

材料一 第一次世界大战后,欧美国家垄断资本发展迅速,垄断条件下的企业竞争更为激烈。农民为了生存和发展,加入合作社“抱团取暖”成为农民的共识和理性选择,故合作社数量和社员数量不断增加。政府开始意识到合作社对经济和社会发展的重要作用,并通过政策和立法,在资金、保险、科技推广、信息咨询等方面给予大力支持,农业合作社成为经济发展活动的动力中心。20世纪30年代,整个资本主义世界陷入经济大萧条,贸易保护主义开始抬头,多数国家政府采取增加关税、固定价格、限制农产品生产等措施,促进了农业合作社的发展,但合作社经营规模普遍偏小,缺乏市场竞争力

——摘编自段禄峰《欧美农业合作社发展历程及经验启示》

材料二 中央苏区合作社经济具有股份制经济的特征,是中国共产党开创集体经济的最早尝试。在复杂的斗争环境中,苏区合作社不仅是一个经济组织,还是一个“党可以藉以更有力地领导群众的一个战斗的组织”。合作社的经济功能主要表现为两个方面:一是解决红军家属在生产生活上的困难从而保证“扩红”运动(即扩大红军有生力量的社会动员运动)的顺利开展;二是生产和收集粮食、筹集物资以满足前线需要。合作社的政治功能主要表现为查处和清除混入合作社的阶级异己分子和腐败分子,维护贫困农民在合作社中的地位,保证合作社的纯洁性。

——摘编目易棉阳《以运动促进运动:中央苏区合作运动与相关革命运动的关系研究》

材料三 中央苏区合作社经济的绩效明显而卓越,促进了农业和手工业生产的发展,解决了人民群众生产生活的需要;调节市场,打击了投机商人盘剥,保障了人民群众日用品的供应;成为组织群众、动员群众、教育群众的有效形式,保持了“党与农民群众的连锁”。

——摘编自曹春荣《中央苏区合作社经济的发展研究》

(1)根据材料一、二,分别概括20世纪二三十年代中央苏区与欧美国家农业合作社发展的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪二三十年代中央苏区与欧美国家农业合作社发展呈现不同特点的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,指出20世纪二三十年代中央苏区发展农业合作社的经验。

材料一 汉代学者许慎在《说文解字》中曾评述战国时代列国各有差异的状况:“分为七国,田畴异亩。车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”秦国通过战争消灭六国,建立了统一的国家,实现了“大一统”的政治局面。虽然从秦代到汉初,仍然可以看到不同地域文化风格的若干鲜明的差异。但是,秦的统一已经为大一统的文化共同体的建设奠定了重要的基础。

——摘编自张岂之《中国历史)

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度,可以防止外戚或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝为“大一统”奠定基础的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋初的制度创新及其影响。

(3)根据材料并结合所学知识,简述秦朝和隋朝的共同之处。

材料— 番薯原产于卤美洲,大约在明朝万历年间开始引入我国。其中最主要路径有三条:一是从越南引入广东东莞;二是从南澳岛传至福建漳州;三是由陈振龙引入至福建福州。后逐渐向各地蔓延,至18世纪中期,番薯已遍布全国(如表3所示)。爵著成为主要粮食作物之一,并因其高产、抗旱、适应性强、口味香甜等特性,深受百姓喜爱。

表3 番薯引入各省的时间

| 省份 | 云南 | 广东 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 四川 | 广西 | 江西 | 湖北 | 山东 | 河南 | 陕西 | 湖南 | 河北 | 贵州 | 山西 | 安徽 |

| 番薯引入年份 | 1576 | 1589 | 1593 | 1608 | 1608 | 1733 | 1736 | 1736 | 1740 | 1742 | 1743 | 1746 | 1746 | 1748 | 1752 | 1756 | 1768 |

——摘编自于爱芝、杨敏《番薯引入对明清人口的影响》

材料二 番薯的推广,使大量滨海沙地和山区的贫瘠丘陵得到开发利用。番薯更是绝对的高产作物,而且所需的人力少,但收获量却大大多于其他粮食作物。——摘编自郑南《从玉米、番薯、马铃薯的传入看外来农作物传入对中国社会的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括番薯在我国引种的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明番薯在我国引种的影响。

材料一西汉时,江南地区还处于地广人稀、农业落后的状况。但到东汉时期,江南地区农业生产得到较快发展。水稻亩产量从西汉时期的四石升至东汉时期的约六石。据考古资料显示,湖南、江西等地出土了大量东汉时期的陶罐、陶仓等物品。江南郡县明显增多,垦田多辟,耕地面积扩大。广大农民辛勤耕作、农业劳动力资源增加、汉越民族交融和共同开发、相对较好的自然条件以及铁农具广泛使用,成为此时江南农业发展的主要因素。虽然东汉时期江南农业发展水平仍远低于北方,但还是为后来经济重心的逐步南移作了一定的准备。

——摘编自夏时华《东汉时期江南农业发展若干原因探述》

材料二北宋立国后,太祖、太宗及其继承者通过强化地方官员劝农督导职责、推广优良品种废除苛捐杂税等措施重点发展东南经济,这促使当地农业飞速发展。随着麦、粟等旱地作物在南方的推广,东南“专种粳稻”的种植制度得以改变,农作物种植范围得到扩大。东南地区农民利用平原、丘陵山区的各种不同地理条件,开辟出经济作物的专业经营区域。因东南地区民田十之八九种稻,水稻产量大幅度提高,从而使水稻的总产量超过了粟、麦而跃居全国首位。

——摘编自叶依能《宋代东南地区的农业生产与农业政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉江南农业发展的表现。(2)根据材料一、二,指出与东汉相比,宋代南方农业发展的不同之处,结合所学知识分析其原因。

材料 戊戌变法时期,许多宫绅认识到,洋务运动时期设立新式学堂与鼓励留学等教育改革只是一种在中国传统教育制度基础上进行的局部式改革,不利于中国教育发展。戊戌变法期间颁布的《学堂章程》规定:小学堂毕业授予生员,中学堂毕业授予举人,大学堂毕业授予进士。在京师大学堂“设管学大臣一员”,下设总办、提调、司员等官职,其职责是“节制各省所设之学堂”“其在学堂办事各员,统由该大臣慎选奏派”。哲学家冯友兰认为,因为新式学堂和科名刚好都是三级,父母也就愿意把孩子送入学堂。管理全国学务的孙家鼐也认同将设立的大学堂作为中央教育行政机构的必要性,以及它对全国学堂所产生的作用。此后,大学堂人数每年都稳定维持在300人左右,地方新式学堂的学生人数也在逐年增加。

——摘编自陈睿腾《晚清戊戌变法时期的教育改革经验与现代启示》

(1)根据材料,概括戊戌变法时期教育改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法时期教育改革的影响。

材料一

(1)观察上图,概括春秋战国时期民族关系的变化。

材料二

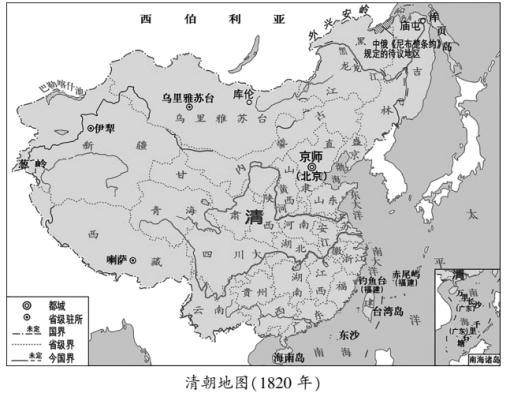

(2)观察地图并结合所学,清朝是通过何种方式解决民族问题,并列举两个史实加以说明。

材料三

(3)概述新中国成立以来民族区域自治制度的发展。

材料 战国中期的商鞅,作为法家学派的代表人物,以重法名世。在变法改革中,商鞅强调国家应采用重刑使人们守法以避害,还应用重赏吸引人们循法以逐利,刑的威慑作用大于赏,“先刑而后赏”。他注意到官吏犯罪的危害性远大于一般百姓,甚至会使百姓效仿其行,不守法度。因此,设置监察官吏的专职官员,明确各级官吏的权责,特别鼓励官吏间相互监督、检举揭发。他还注重培养人们主动守法的意识,树立和强化法律公平、公正的权威,“罚不讳强大,赏不私亲近”。此外,商鞅要求法律条文须具体明确、通俗易懂,推行“以法为教,以吏为师”,扩大法律的宣传力度和广度。《战国策》赞叹道:“商君治秦法令至行…其年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”

——摘编自隋淑芬、施建中《商鞅预防犯罪的思想》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅法治改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评商鞅法治改革的影响。

材料一 宋朝一方面废除“公荐”的合法性,防止学子、考官之间的朋党关系,另一方面开创了“糊名”“誊录”的方法。糊名,就是将考生的姓名盖上,阅卷官员无从得到考生信息,进而使得阅卷更加地公平;誊录,就是将考生的卷子进行统一的抄录,使主考官和学生之间无法利用笔迹建立不公平的阅卷关系。并创立“特奏名”,安抚贫寒学子以及老而无成和多试而不第者,为参与到科举中却没有收获的学子开设了新的入仕途径。另外,宋代还将殿试制度化,避免了因学子与当朝官员之间有特殊关系而影响科举的公平,并规定“殿试免黜落”,同时,对于科举录取的名额也进行了大幅度地增长。

——摘编自徐振宁《中国古代科举的发展阶段及其文化特征》

材料二 西方的文官制度效法的对象是明清科举制度,但并不是全盘照搬,而是予以适应性改造。明清科举选官主要以考八股文为主,考试内容单一,在科举考试之后,任官则由国家统一调配。西方的文官制度考试一般分为笔试和复试,对通过考试的官员进行分类,建立通专人才相结合的新体系以及职前培训制度,使每个职位都可获得最佳人选,从而满足不同部门的需要。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代完善科举考试制度的具体举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方文官制度与明清科举制度的不同之处。

材料一 1947年10月,中共中央颁布《中国土地法大纲》。解放区各级领导机关派出大批土改工作队深入农村,发动群众,分配土地,迅速形成土地改革热潮。其主要内容是:没收地主土地,按农村人口平均分配土地,实行耕者有其田。到1948年底,老解放区基本完成了土地改革,一亿多农民获得了土地。广大农民在政治上翻了身,经济上获得了改善,成为了农村的主人,提高了生产积极性,为人民解放战争的胜利奠定了基础。

——摘编自《中国共产党简史》(人民出版社、中共党史出版社2021年第1版)等

材料二 1978年夏秋之际,安徽遭遇百年不遇的特大旱灾,以万里为第一书记的中共安徽省委做出把土地借给农民耕种、不向农民征统购粮的决策。这一决策激发了农民的生产积极性,不仅战胜了特大旱灾,还引发凤阳县等地一些社队自发实行包产到户、包干到户。与此同时,其他地方的农民也实行类似改革。1980年5月,邓小平在一次谈话中明确支持农村包产到户、包干到户,指出这种做法不会影响集体经济的发展。1982年1月1日,中共中央批转《全国农村工作会议纪要》,明确包产到户等都是社会主义集体经济的生产责任制,反映了亿万农民发展社会主义农业的强烈愿望。至此,以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制在全国范围内迅速推广开来。

——摘编自《中华人民共和国简史》(人民出版社、当代中国出版社2021年第1版)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括解放区土地改革的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析家庭联产承包责任制得以推行的历史条件。

(3)在变革农村土地关系的过程中,中国共产党展现了哪些可贵品质?