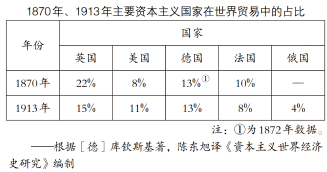

英镑与美元地位的消长,浓缩着近代以来世界历史的演进历程。

材料一1689年,英国议会通过《0000》剥夺国王征税权,王室经济拮据。1694年,英国议会通过《英格兰银行法案》,王室政府颁发“皇家特许状”,同意英格兰银行在伦敦针线街正式成立。此后百余年间,银行给王室政府贷款支持对外战争军费,包括英法七年战争、拿破仑战争等。

——《英美中央银行史》

材料二 1816年,当时最强大的资本主义国家英国制定法案,实行金本位制。此后,其他资本.主义国家也都先后采用,形成了以英镑为中心、以金币或黄金在国际间流通为主的国际金本位货币制度。

——《国家制度与社会治理》

材料三 1929年,美国政府宣布停止兑换黄金,全面禁止黄金出口,导致金本位制崩溃。

——《国家制度与社会治理》

材料四 1944年,美国、英国等44个国家召开会议,确立了以美元为中心的国际货币体系,确定35美元兑换1盎司黄金的固定比值,各国货币与美元挂钩。美元取得了在资本主义世界货币体系中的霸权地位。20世纪70年代初,美国政府宣布停止美元兑换黄金,00000体系走向瓦解。

——《国家制度与社会治理》

问题:

(1)材料一和材料四中缺省的分别是_ 和 。

(2)下列关于早期英格兰银行的叙述正确的是( )(双选)

A.主要为商业目的而设 B.经营与政府关系密切

C.能决定国家内外政策. D.助力英国的殖民扩张

(3)依据材料二和材料三,分别指出是什么因素导致金本位制度形成和崩溃的。

(4)结合材料,谈谈我们可以从哪些视角理解从英镑到美元的兴衰。

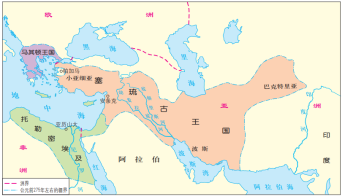

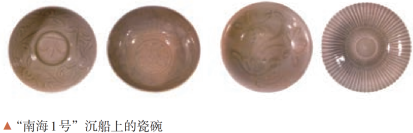

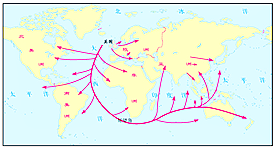

学校兴趣小组研究“世界由分散走向整体”这一课题,发现人类的交往是由局部交流发展为世界性交流。他们搜集到如下材料

(1)请把这些材料按时间先后顺序排列。(写字母)

|

B |

C |

D |

E |

F |

(3)小组成员发现在世界联系日益紧密的过程中,世界组织发挥了重要作用。请把下列世界组织徽标或图片与文字确对应:(填字母)

①第一个由主权国家组成的世界性国际组织,促进国际合作和世界和平与安全。但其形成决议的“全体一致”原则,使其无法制止战争发生。

②主权国家组成的国际组织,维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。“大国一致”原则使和平解决争端有更强可操作性

③二战后资本主义国家加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,维护经济秩序,进一步促进经济全球化进程

④20世纪90年代把贸易、投资和服务的国际化提高到新水平,推动经济全球化

⑤2013年,中国倡议根据古丝绸之路的启示,秉持开放包容的共商共建共享原则,为中国与相关国家经济合作、共同繁荣提供新平台与新动力。

⑥该组织多次召开国际会议,为人类共同消除饥饿统筹资源

A.

B.

B.

C.

D.

D.

E.

F.

(4)结合上述材料,谈谈你对“世界由分散走向整体”这个课题的认识。

材料一 到战国初年,原有的宗法统治秩序已经瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建。……随着铁器的使用和牛耕的推广,……土地私有权逐步得到认可……新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下令求贤:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

材料二 从19世纪下半叶起,发展资本主义已经成为一种世界性潮流。甲午战后,西方列强掀起了一场瓜分中国的狂潮。……世纪末,中国民族资本主义得到了初步发展。中国资产阶级作为新的政治力量开始登上政治舞台,成为资产阶级维新变法运动的阶级基础。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

问题:

(1)材料一、二中两次变法在背景上的相似处有哪些?( )

①都出现了新的经济因素②都出现了阶级关系的新变化

③主要目的在于富国强兵④都处于社会转型的潮流之中

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

材料三 在秦孝公的支持下,商鞅先后两次进行变法改革,时间长达20年……秦国在早期的历史发展中,形成了崇武尚战、重功利而轻伦理、宗法观念相对淡薄、注重实际、讲求实效的文化传统。商鞅变法充分顺应了这种传统,把其中的积极因素上升为国家统一的政策,利用政权的力量抑制其消板、落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来共同推动了秦国历史的发展。

——王绍东《论商鞅变法对泰文化传统的顺应与整合》

(2)根据材料三,归纳商鞅变法的策略。

材料四 康有为在《日本变政考》中说:“既知比较宇内大大势,国体宜变,而旧法全除,宜用一刀两断之法。“维新派把变科举、废八股作为变法的第一步,接着又要求精简机构,裁汰冗员,这就使全国成千上万的官吏失去官位。在“百日维新”期间,光绪帝先后发布变法诏令184条之多,政治、经济、文化、教育、社会、军事等各个方面,都有所涉及。李鸿章是洋务派的代表人物,曾在慈禧太后面前自称为“康党”。他要求列名和资助强学会,但是康有为等人却以其名声太臭严辞拒绝。

——许跃字《循序渐进是政治改革的基本策略——析戊戌变法》

(3)根据材料四,简要分析维新派失败的原因。

材料五 秦孝公时,国家贫弱,守旧势力强大,东方六国又交相侵伐,但经过商鞅变法,秦国的面貌为之一新,并最终统一了天下;晚清时节,社会矛盾激化,列强虎视眈眈,但戊戌变法的结果,却最终葬送了大清帝……历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局。

——蒙礼云《关于戊戌维新和商鞅变法的思考——纪念戊戌变法100周年》

(4)请结合上述材料和所学,谈谈对“历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局”的认识。

基层治理与社会保障是东西方国家共同关注的话题。某校课题组以此展开探究。

(1)围绕东西方的基层治理与社会保障,课题组梳理了以下内容:| ①邻保制度 ②《济贫法》 ③保甲制 ④《社会保障法》 | A美国 B唐朝 C英国 D清朝 |

问题:将上列左侧文本框中的制度或法案与右侧文本框中的朝代或国家一一对应。(填写字母)

① ;② ;③ ;④ 。

课题组就下述亚里士多德对基层治理的描写,开始进一步探究。

| 凡父母双方均为公民者有公民权,公民在 十八岁时在他们村社的名簿中国登记。当他们登记之时,村社成员对他们宣誓投票,作出决定…… |

⑤结合材料及所学,课题组就古代中国与古代希腊基层治理模式相似点,可能达成的共识是:

A.议会表决 B.自我管理 C.放任自流 D.君主独断

(2)古代社会生产力低下,为应对灾害,国库中常备储粮。聚焦“库粮”,课题组注意到如下两则材料:

| 至今上即位数岁,汉兴七十馀年之间,国家无事……太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。 ——司马迁《史记•平准书》 | 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 ——杜甫《忆昔》 |

问题:帮助课题组提炼两则材料所反映的相同社会特征。

(3)课题组在深入聚焦社会赈济后,发现了两段带有冲突、耐人寻味的文献记载:

| (开皇十四年)关中大旱,民饥,上(隋文帝)遣左右视民食,得豆屑杂糠以献。上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉,殆将一期。 ——司马光《资治通鉴》 | 隋开皇十四年天旱,人苦饥乏。是时,仓库盈益,竟不赈给,乃令百姓逐粮。隋文帝不怜百姓而惜仓库……古人云:百姓不足,君孰与足? ——吴兢《贞观政要》 |

问题:就开皇十四年旱灾中隋文帝所为,《资治通鉴》与《贞观政要》记载有何明显不同?学者普遍认为《贞观政要》所述不实。说说这些学者普遍认为不实的理由。

(4)除了关注古代东西方基层治理与社会保障外,课题组又注意到第二次世界大战后,许多欧洲国家建成了“福利国家”,并找到下列一组数据:

| 西欧国家的社会福利费用从60年代以后也持续增长,在国内生产总值中所占比重从60年代的20%上升到70年代的30%左右,以后又逐年上升。英国1991年政府社会保障开支为720亿英镑,1992年增至760亿英镑,1994年达800亿英镑,为整个财政预算的40%左右。1994年英国财政赤字为500亿英镑,很显然,其社会保障政策是以严重的财政赤字为代价的。 ——史柏年《西方社会保障制度的困境与出路》 |

问题:综合上述材料,联系所学,谈谈你对古往今来东西方基层治理与社会保障发展历程的认识。

| A.中美关系 | B.中苏关系 | C.中日关系 | D.中英关系 |

材料一 政变之总原因,盖出于光绪皇帝之怯懦,无权无勇,积威所施,不克自拔,慈禧以玩偶视之,一有异动,则随其喜怒而置焉!……帝后两党政权之争,由来已久,戊戌维新,特西太后有意纵容之,以作废立志口实耳。

——萧一山《清代通史》

材料二 戊戌变法的一个最直接的后果便是满族统治集团忽然警觉到∶无论变法会给中国带来多大的好处都不能为此而付出满族丧失政权的巨大代价。梁启超有一段生动的记述∶当皇上云改革也满洲大臣及内务府诸人多跪请於西后乞其禁止皇上。西后笑而不言。有涕泣固请者西后笑且骂曰∶汝管此闲事何为乎?岂我之见事犹不及汝耶?……盖彼之计划早已定故不动声色也。从此处著眼我们便不难看出围绕著戊戌变法的激烈政争决不可单纯地理解为改革与守旧之争。

——余英时《戊戌政变今读》

(1)材料一、二分别从什么视角解释戊戌变法失败的原因?

(2)为什么材料一合材料二对戊戌变法失败原因的结论会不同?

(3)结合材料及所学知识,谈谈你对戊戌变法失败原因的理解。

材料一:封建非圣人意也,势也。……唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀猾时起,虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。……善制兵,谨择守,则理平矣。

——柳宗元(773年—819年)《封建(分封)论》

材料二:寓封建之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。方今郡县之敝已极…… 何则?封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武(1613年-1682年)《郡县论》

请回答

(1)依据材料一和材料二,指出柳宗元和顾炎武关于有效治理地方主张的异同点。结合时代特征,评述柳宗元的主张。

(2)依据材料一和材料二,说明中国古代地方行政制度发生了怎样的变化?柳宗元和顾炎武对这种变化趋势有何共识?

(3)依据材料并结合所学知识,指出中国古代自秦汉以后地方行政制度的主体是什么?对此谈谈你的认识。

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。中国古代官员的选拔与管理经历了漫长的发展阶段,积累了丰富的经验,为人类政治文明作出了重要贡献。阅读材料,回答问题。

材料一 (唐太宗)见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾毂中矣!”

——(五代)王定保《唐摭言》

材料二 (北宋)国初取进士,循唐故事,每岁多不过三十人。太宗初即位,天下已定,有意于修文……特取一百九十人,自唐以来未之有也。

——(元)马端临《文献通考·选举考三·举士》

材料三 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——(清)袁世凯等《立停科举推广学校折》(1905年)

(1)材料一中唐太宗“喜”的原因主要是什么?

(2)结合所学,分析出现材料二状况的原因。

(3)概况材料三的主要主张。

(4)综合材料,谈谈你对科举兴废的看法。

材料一 我手持一个有力的盾牌,站在两个阶级面前,不许它们任何一方不公平地占着优势。

——梭伦

材料二

如图是司法女神朱斯提提亚,她一手持剑一手持天平,天平表示“公平”,宝剑表示“正义”,塑像的背后刻有古罗马的法谚:“为实现正义哪怕天崩地裂。”

材料三 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

问题

(1)简述三则材料各折射出怎样的社会背景,之后各方分别采取哪些举措来逐步促进社会的公平正义?

(2)以今日之见,谈谈你的体会。

问题:

(1)将正确的字母填入图标的括号中

A.公民法 B.万民法 C.十二铜表法

(2)在公元前3世纪以后,罗马法为什么不断完善和发展?

(3)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》说道:“也许,罗马人在思想上的一个最重要的贡献是,它们的法律是基于理性而不是习俗。……当时存在这样的观念:一个民族无论去何处,总携带它自己的法律。” 结合上述观点谈谈你对古代罗马法的看法。

(4)如果你想更深入地研究罗马法还可以借助哪些手段?