材料一 元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号,划分全国为十三州,直接代表皇帝监察高官乃至诸侯王,采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。设置太学,学生学业完毕后,即派往各政府机构任事。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

材料二 汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 云人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝——省览窜定。有不留数字者,虽全当帝心,亦必更易数字示明断。有不符意,则驳使再拟;再不符意,则谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。

——摘编自谈迁《国榷》

(1)结合所学知识,指出材料一涉及的汉武帝治国举措。

(2)根据材料二、指出唐代所实行的政治制度,并结合所学知识说明这一制度在当时所起的作用。

(3)指出材料三中提到的内阁大臣的主要职责,结合所学概括专制主义集权制度的发展趋势。

材料一 元朝驿道不仅遍布中原地区,而且横贯欧亚,旁及中、西亚的察合台、伊利汗国。一度断绝的中西传统商道及中原北方民族贸易之路借此得以恢复。沿着商道东行的外国商人,来自君士坦丁堡、波兰、奥地利、俄国、威尼斯、热那亚、西亚、中亚等地。从欧洲到中国路途遥远,沿途地理气候条件复杂、险恶,他们能携带大批金银珠宝、药物、毛料等商品来到中国,得益于驿道。驿站的直接或间接帮助,使欧亚国际商队长途贩运活动再度兴盛。《马可波罗行记》《通商指南》《柏朗嘉宾蒙古行记》等对这一时期的中西交往做了大量记录和描述。

——摘编自吴慧主编《中国商业通史》(第三卷)

材料二

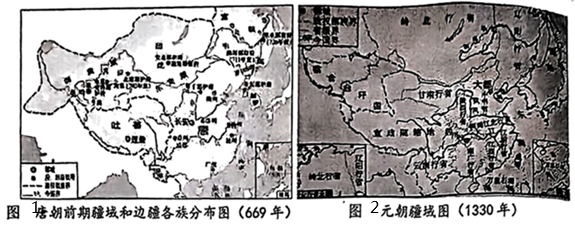

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝与唐朝相比在边疆治理方面的进步之处。

材料一 北宋真宗时,以丁谓为首的宰辅大臣商议后,同意让皇太子赵祯参与议决常程事务,于是皇帝下诏:“自今中书、枢密院、诸司该取旨公事仍旧进呈外,其常程事务,委皇太子与宰臣、枢密使已下就资善堂会议,施行讫奏。”于是太子在资善堂处理日常事务,军国大事则进呈取旨。由于真宗抱病在床,裁决进呈取旨大事的人,其实就是刘皇后。“太子虽听事资善堂然事皆决于后”。……成为皇帝后,仁宗赵祯采用“大臣议政”的政治方式,如包拯在担任监察御史和谏官期间,包拯屡屡犯颜直谏,唾沫星子都飞溅到仁宗脸上,但仁宗一面用衣袖擦脸,一面还接受他的建议,竟然没有怪罪这个铁面无私的人。

——摘编自吴钩《宋仁宗共治时代》

材料二 在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权利就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又各自控制自己。

——摘编自【美】汉密尔顿、杰伊、麦迪逊《联邦党人文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代中枢权力机构运行的特点。

(2)根据材料二并结合近代西方社会发展的史实,围绕“控制政府权力,保障个人基本权利”进行论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)。

材料一 《尚书·周官》记载:“议事以制,政乃不迷。”西汉参加廷议的包括会卿(政府理政大臣)、列侯(国家元老)、二千石(熟悉京师地方情况)、大夫(掌议论)、博士(掌通古今)。唐代政事堂议事,程序规范,秋序井然,“有军国大事,则议之。由唐历五代,不改其制”。宋代设置了廷议的固定场所,参加者的排编及廷议的议程程式化,设有掌管廷议的监议御史。明代的廷议形式为群臣集议,但廷议结果“卒出于一人之见”,“统于一二尊官”。

——摘编自林乾《论中国廷议制度对君权的制约》

材料二 兰开斯特王朝时期。议会的发展达到了中世纪议会发展史上的巅峰。下院地位进一步提高,议会规程、制度更加完善。议会的基本权力进一步明确和扩大。君主为了更好地利用议会维持其统治,不得不时常对议会的批评做出回应。但是,议会对君主统治的批评和规范并未与其维护王国统治的主要功能相悖。也未否定君主的统治。实际上,由于议会的作用。反而弱化了君主统治中所出现的各种矛盾,有利于王朝统治机器的可持续运转。

——摘编自李家莉《英国兰开斯特王朝议会君主制研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代廷议制度发展的特点,并简述该制度的积极作用。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国的议会君主制与中国廷议制度的不同,谈谈你对两种制度在国家治理方面的认识。

材料一 秦汉时期,中央行政决策设置了决策机构、审议机构、监督机构、执行机构等,明确地规定了决策者和参与决策者的职责权限,各机构在决策中既互相配合,又互相制约,互相监督。一切军国大事的决策,都要经过群臣讨论、尚书起草诏书、宰相下达执行等程序,不经过程序的决策就是非法的,百官可以拒绝执行不合程序的中央行政决策。这样较为严格的决策程序,减少了决策的随意性。这一时期中央行政决策会议是法定的,除了决策会议的内容由皇帝决定,会议的时间、参会人员、程序都是法定的,保证了行政决策工作的正常有序进行。秦汉中央行政决策过程中,空帝采用多种形式,尽可能让决策参与者广泛发表意见,参加决策会议的人员少者几人,十几人,多至可达几百人,有时对决策的问题甚至争论很长时间。皇帝决策广泛的征取群臣意见,充分调动了群臣参与决策的积极性、主动性和创造性。秦汉统治者通过以上种种决策制度保证了行政决策的质量和效率,推动封建国家机器的正常运转。

——摘编自高焕祥《秦汉廷议制度试析》等

材料二 明朝建立之初,朱元璋吸取元朝法律松散、贪污腐败成风的教训,十分重视整顿吏治。他试图通过建立、完善封建法律制度,把所有官员的行为都纳入到法律轨道上来,使他们的活动都受到法律的约束,用法律来堵塞、根除贪污腐败现象,防止贪官污吏的出现。朱元璋在制定《大明律》后,几次三番地重申对刑罚的执行必须从严,如《明朝小史》中记载:“官吏贪污钱财六十两以上的,要被斩首示众,剥皮控草”,使官吏看了触目惊心,提醒其警惕。他还亲自拟诏,规定日常中的道德行为规范,即“申明五常,臣民之家,务要父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”另外,提出了考察官员是否廉洁守法、有所作为的办法,来元璋命令中央史部负责考察全国各地的官员们,还专门制定了《职掌》,规定各种官员的岗位职守,凡官员任期一满,就按照《职掌》进行核考,定为“称职”、“平常”、“不称职”、“贪污”、“才能低微”五种。规定“称职者升,平常者复职,不称职降,贪污者付法司罪之,才能低微者为民。”在这种考核办法下,法办了很多贪官污吏,也淘汰了不少才能平庸不能尽责的官吏。

——摘编自王家范、张耕华等《大学中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期中央行政决策体制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括朱元璋整顿吏治举措的内容,并说明其影响。

材料一 秦汉时期的县级政区,有县、侯国、邑、道四种类型。县分为一般的县和陵县、奉郊县。侯国与邑则兴废无常。道是设在边区少数民族聚居区的政区,集中在西北和西部诸郡。从晚唐开始,出现新的县级政区名“军”“监”。“军”在唐时属军事系统,只管军队,多设在边区。宋代“军”则演变成为地方行政单位,不仅设在边区,也设在内地。 “监”是宋代国家经营的矿冶、铸钱、牧马、制盐等专业管理机构,与国家财政收入关系很大,地方官无法兼管,故划出一定区域由“监”管辖。明代的卫所、土司有些相当于县。据研究,现在仍有六十个县名沿用着秦汉时期的名称。

——摘编自陕西师范大学《历史环境与文明演进》

材料二 中国部分王朝县级政区的增长表

朝代 | 标准年份 | 县数 | 县级政区数 |

秦 | 公元前8年左右 | 约1000 | |

西汉 | 公元 140年 | 1314 | 1587 |

唐 | 公元740年 | 1573 | |

北宋 | 公元1102年 | 1234 | 1297 |

明 | 公元1582年 | 1138 | 1427 |

清 | 公元1783年 | 1290 | 1442 |

(1)根据材料一,概括古代县级政区的演化历程。

(2)根据材料并结合所学,指出古代县级政区的特点并分析其变革的原因。

材料一 商鞅变法的基本精神是摧毁秦国贵族领主这一利益集团的世袭制,建立便于地主阶级发展的新制度,确立集权的君主专制制度。以郡县制替代分封制,由朝廷直接委派县令、县尉、县丞等,规定以军功的大小分赐土地,并依据军功为分封新贵族的主要标准,废除田地的封疆阡陌,使土地得以自由买卖。变法改制不仅为当时秦国作出贡献,对于整个中国的社会、政治、经济诸方面制度的深远影响亦不可低估。

——摘编自叶行昆《论商鞅变法与制度创新》

(1)根据材料一并结合所学,指出商鞅变法在地方治理上的“制度创新”。运用唯物史观,分析商鞅变法的进步性。

材料二 从法理上说,中央政府以命令授权形式将部分权力交予行省行使,一切治权皆属中央政府,行省只是中央的代理而已。无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《行省制度研究》

元朝形势图

(2)根据材料二概括元代行省制的特点。结合所学,从户籍管理的角度列举元代加强地方治理的举措。

材料三 在中国特色社会主义制度的探索、开拓、发展中,中国共产党始终是领导者、开创者和建构者,没有中国共产党,就没有中国特色社会主义制度。坚持和完善中国特色社会主义制度,不断加强制度建设,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,既是充分发挥中国特色社会主义制度优越性、推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义,也是确保党长期执政和国家长治久安的内在需要,更是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求。

——摘编自陈少雷《坚持和完善中国特色社会主义制度的重要意义》

(3)写出2例新中国成立后中国共产党在地方治理方面的制度创新。根据材料三并结合所学,指出中国特色社会主义制度的最大优势,并阐述中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性的理由。

材料

| 中国古代历代统治者注重通过制度创新,完善国家治理。 | 摘编自《中国通史》 |

| 这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。 | 摘编自李国强《我国国家制度和国家 治理体系的深厚历史底蕴》 |

| (拓跋魏)国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 | 摘自1913年《共和国教科书·本国 史:上卷》和1928年《初中本国史》 |

材料一 秦朝发展并确立了春秋时期萌芽的郡县制度,即地方分为郡县两级,由中央直接任命官员管理地方。西汉初,大封同姓诸侯,实行郡国并行制。至汉武帝时,诸侯国实际与郡县无异。此外,汉武帝还将天下分为十三州部,派刺史巡查地方。东汉末,州正式成为一级地方行政单位,形成州—郡—县三级制。隋唐时期,实行州县二级制。唐中后期,道由监察区逐渐演变为一级行政区,其长官掌握军事、人事和财政权。宋朝,地方为路—州—县三级制。路一级不设最高长官,而是根据事务的需要分工设职,主要的官职有转运使(负责财政,将地方赋税转运中央),提刑使(负责司法),安抚使(负责军事)等。

——摘编自曾凡亮《中国古代地方行政制度沿革》

材料二 元代实行行省制,将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,改变了依山川形便划分的历史传统。行省长官虽是蒙古、色目与汉人交参任用,但平章以上得掌军权的官吏只能由蒙古、色目贵族担任。行省内部实行群官圆署会议制,行省官员集体参与的会议,要以与议者押署的形式定议。行省辖区内的路府州县官员直接接受朝廷的任用、迁调等管理。此外,中央设有行御史台和廉访司。终元一代,行省与行御史台及廉访司大多处于某种程度的彼此对立、相互攻击的状态。有学者指出:元朝行省虽“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之”,却极少扮演体现地方独立性、代表地方利益的角色。

——摘编自袁廷虎《关于元代行省制度教学的几点思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦至宋地方行政制度发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析元代行省“极少扮演体现地方独立性、代表地方利益的角色”的原因。综合上述材料,谈谈你对中国古代地方行政制度发展作用的认识。

中国古代中枢机构

材料一

| 时期 | 丞相 | 命运 |

| 秦国 | 吕不韦 | 秦王以“仲父”相称,掌握国家大权 |

| 东汉末年 | 曹操 | 挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位 |

——摘编自《中国古代史》

材料二 唐朝中枢机构以三省为核心,中书省掌制令决策,门下省掌封驳审议……遇有军国大事,于政事堂召开宰相联席会议,来决定政府一切最高政令。皇帝的一切诏、敕、制书,均需在政事堂会议研究讨论,然后决定是否颁布,而且下颁的诏枚需要宰相副署,并盖上“中书、门下之印”才能生效,否则就是违制,中央和地方各部门就可以不执行。

——摘编自《中国历代官制》

材料三 中书、门下并列于外,又别置中书(门下)于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋,内廷诸司,中外管库,悉隶三司。

——摘编自马端临《文献通考》卷四七《官制总序》

材料四

| 时期 | 职位 | 所享有权力范围 |

| 明代中叶后 | 内阁苜辅 | 拥有票拟权,但不是合法的宰相 |

| 清代 | 军机大臣 | 承旨拟写,相当于顾问。秘书班子 |

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一、指出秦汉中枢机构面临的问题。

(2)根据材料二、概括唐朝协调君权与相权的举措。

(3)根据材料三,概括北宋前期中枢机构的新变化。

(4)综合上述材料,指出中国古代中央集权发展的基本趋势。