材料一 陕甘宁边区政府发布《1941年陕甘宁边区经济建设计划》,提出边区经济建设要由半自给发展到自给自足,以适应抗战和民生的需要。边区各级党政军民学一起出动,上山进沟,开展以农业生产为主的生产劳动,组织集体开荒造田,垦荒种地,发展植棉。同时,进行织布纺线、养猪养鸡、打柴烧炭。1943年,陕甘宁边区广大人民群众基本实现了“足食”,部分群众开始有了余粮。同年,除了粮食以外,棉布自给率达到73%,牛、羊、驴等牲畜饲养量也取得了快速增长。公营纺织厂可以供给机关、部队、学校等所需布匹的70%,还有万合毛厂、民生纸厂、元华工厂等数家工厂。而与人民群众生活息息相关的各类手工作坊更是如雨后春笋一般蓬勃发展起来。

材料二

1979年,国家经委召集京、津、沪三市的8家企业讨论企业管理体制改革问题,决定在这8家企业进行扩大经营管理自主权的改革试点,允许它们在完成国家计划的前提下,根据市场需要安排生产,实行利润留成,并在人、财、物方面拥有相应的自主权。1980年8月,第五届全国人大常委会第十五次会议通过《广东省经济特区条例》:(1)在维护中国主权和利益的前提下,鼓励外商投资,坚持平等互利的原则,保障投资者的合法权益;(2)对投资者给予特殊的优惠;(3)实行一套适应特区性质和要求的管理体制。1992年9月,国家计委宣布,从1993年起由国家计委管理的农业、工业、物资、商业、外贸出口产品计划指标,减少三分之一以上,其中指令性计划指标减少一半,农业除粮、棉、油等少数关系国计民生的农产品实行指导性计划管理以外,其它农产品一律取消生产计划指标。2005年10月,党的十六届五中全会在关于制定“十一五”规划的建议中提出:“鼓励东部地区率先发展”“东部地区要努力提高自主创新能力,加快实现结构优化升级和增长方式转变,提高外向型经济水平,增强国际竞争力和可持续发展能力。”

(1)归纳机料一种陕甘宁边区经济建设的主要特点,并简述其历史意义。

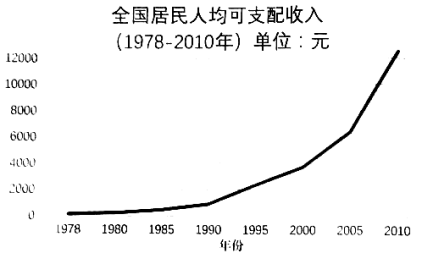

(2)结合材料二及所学,概括全国居民人均可支配收入的变化趋势并加以分析。

材料一 《孟子•梁惠王下》中说“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。此四者,天下之穷民而无告者。文王发政施仁,必先斯四者。”

《后汉书·礼仪志》记载“年始七十者,授以玉杖,餔之糜粥。八十九十,礼有加赐。玉杖长九尺,端以鸠鸟为饰。”

《宋史》记载,宋神宗熙宁二年诏:“老幼贫疾无依丐者,听于四福田院额外给钱收养,至春稍暖则止……”崇宁初,蔡京当国,置居养院、安济坊。

材料二 1908 年的免费养老金法是 20 世纪初英国建立社会保障制度的第一部重要立法。1925年英国颁布《寡妇、孤儿、老年人缴费养老金法》,完善 1908 年免费养老金法。20 世纪30 年代英国又颁布了一系列养老金法,健全养老金制度。

1901-1937 年英国养老金制度实施情况统计简表 | ||||

年代 | 领取养老金的老 年人数(千人) | 养老金支出数 (千英镑) | 养老金制度 覆盖率 | 养老金领取者年均领 取额(英镑) |

| 1901 | 518.378 | 6791.49 | 28% | 13.1014 |

| 1918 | 762.209 | 6908.04 | 31% | 9.06318 |

| 1922 | 858.497 | 12257.0 | 32% | 14.2773 |

| 1930 | 2005.53 | 33082.6 | 62% | 16.4957 |

| 1934 | 2324.89 | 42904.3 | 66% | 18.4544 |

| 1937 | 2544.36 | 42950.7 | 68% | 16.8807 |

材料三 人口老龄化是人类社会发展的客观趋势。“十三五”时期,在党和国家重大规划和政策引领下,我国在老龄政策法规体系与养老服务体系建设、多元社会保障与老龄产业发展等领域取得了重大成就。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中指出:“‘十 四五’时期,我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程。党中央把积极应对人口老龄化上升为国家战略,在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中作了专门部署。我国具备坚实的物质基础、充足的人力资本、历史悠 久的孝道文化。同时也要看到,老龄事业和养老服务还存在发展不平衡不充分等问题。”

(1)根据材料一,归纳中国古代政府的养老措施。阅读材料二,概括英国养老金制度实施的情况。

(2)综合上述材料,并结合所学,阐述材料三中《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》的进步性与实施的可能性。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 在政府权力的制约方面,联邦宪法采用了在同一体制内对于政府权力进行两向分割,即对联邦和州政府的权力进行纵向分割,在联邦政府的层次上对中央政府的权力进行横向分割,这形成了对权力的制约与平衡,克服邦联体制下美国面临的社会危机,同时形成了新的国家体制。

——摘编自王希《原则与妥协》

材料二 政治制度必须适应国情,但另一方面,这种适应必须是一种动态的适应,即:政治制度必须随国情的变化而变化。国情是可以改造且需要改造,应当不断地改造国情,使之永远处于去劣存优的变化之中。对国情的这种改造其实是一种量的变化:当国情改变的量的积累最终导致质的变化时,政治制度就要随之发生变动以适应变化了的国情,如果政治制度不随国情的变化而变化,即使勉强建立,仍难以持久。

——摘编自檀江林、汪少波《理想的幻灭:民国初年政党政治的夭折与反思》

材料三 本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年5月1日)

(1)依据材料一,概括联邦宪法对政府权力“两向分割”的内涵,并简要评价“两向分割”。

(2)阅读材料二,结合中国近代史的具体史实,说明为何“政治制度必须随国情的变化而变化”。

(3)依据材料三和所学,归纳抗日根据地政权实行三三制的原因,并指出三三制政权的特点。

材料一

材料二

(1)依据材料一,概括中古时期东西方文化交流的主要特点,并结合材料举例说明。

(2)阅读材料二,归纳《中国孤儿》与《窃国贼》两个剧本的相似之处,并从两个剧本中任选其一,分析其背景和影响。

材料一 明成祖曾说:”朕惟普者圣王终天立极,以道治天下……所谓道者,人伦日用之理,初非有待于外也。……六经之道明,则天地圣人之心可见,而至治之功可成。六经之道不明,则人之心术不正,而邪说暴行寻蠹害。“

材料二 清朝学者戴震认为:”天理者,节其欲而不穷人欲也。……圣人之道,使天下无不达之情,求遂其欲而天下治。后儒不知情之至于纤微无憾,是谓理,而其所无理乾,同于酷吏之所谓法。酷吏以法杀人,后儒以理杀人,浸浸乎舍法而论理,死矣,更无可敕矣。“

材料三 胡适对理学家朱熹的”朴格物传“作为阐释,认为”即物而穷其理“是通过研究其体事物而寻出物的道理来,”这便是归纳的精神“;”即见天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极,这是很伟大的希望。科学的目的,也不过如此。“同时,胡适指出,程朱的格致说作为科学方法,其本身也有一大缺点:”科学方法的两个重要部分,一是假设,一是实验。没有假设,便用不着实验。宋儒讲格物全不注重假设“。胡适又指出,”宋儒虽说‘即物而穷其理’,但他们终不曾说出怎样下手的方法“。

(1)概括材料一和材料二对理学的看法有何不同?

(2)阅读材料三,结合所学,分析胡适对理学的评价及原因。

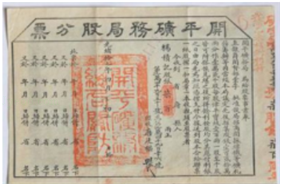

材料一开平矿务局的股份票(如图所示)

材料二唐廷枢拟定开平矿务招商章程共十二条,要旨如下:(一)本局定名开平矿务局,专采开平一带煤铁各矿;(二)本矿系招商集股,官督商办;(三)拟集资80万两,分作8000股,每股津平足纹银10两,任人认购,若日后需再招新股,以20万两为限,合10万两;(四)每年余利,先提官利一分,后提办事人员花红二成,其余八成按股均分;(五)本局所出煤铁,照市价先听机器局及招商局使用,如有剩余,再行出售。

﹣﹣摘编自《唐廷枢时代开平煤矿成功的原因浅析》

(1)指出材料一与材料二史料的类型及各自的价值,并概括开平矿务局经营的特点。

材料三煤炭与英国

| 时间 | 内容 |

| 16世纪晚期 | 地产所有者开始获得煤矿开采权 |

| 17世纪以后 | 森林资源被过度开采,煤炭被逐渐用作燃料 |

| 1700年 | 煤炭产量300万吨 |

| 18世纪50年代末 | 布里奇沃特公爵修建运河,将煤矿同曼彻斯特联系起来 |

| 1800年 | 煤炭产量为1000万吨 |

| 1826年 | 兰开夏郡的煤矿工人为反抗煤矿主的剥削,展开一系列罢工 |

| 1842年 | 从煤矿中获得巨额利润的乔舒亚伯爵的儿子本杰明,发明了旋转的通风道,可以采掘更深的煤层 |

| 1842年 | 英国颁布《矿山法》,保护煤矿工人的健康和安全,禁止雇用女工和十岁以下的儿童 |

(2)请以“煤炭与英国社会发展”为主题,对以上材料信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

材料一 马克思、恩格斯的唯物史观认为社会存在决定社会意识。这是我们研究历史上各种观念形态和思想文化现象的理论基础。同时,他们认为社会存在是由若干因素构成的,社会存在的主体是人的社会存在。

﹣﹣摘编自《史学概论》

(1)依据材料一的观点,结合所学,概括欧洲启蒙运动产生的“若干因素”。

材料二 宗教迷信和教权统治是人类理性的主要敌人,基督教建立的基础是“最下流的无赖编造出来的最卑鄙的谎言”

﹣﹣伏尔泰

人性的首要法则是要维护自身的生存,人性的首要关怀是对自身的关怀。人们在签订契约时让渡了属于自己的权利。行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员,人民能如心所愿的使他们掌权和把他们拉下台。

﹣﹣摘编自卢梭《社会契约论》

要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政体。一个公民的政治自由是一种心境的平安状态。这种心境的平安是从人人都认为他本身是安全的这个看法产生的。要享有这种自由,就必须建立一种政府,在它的统治下一个公民不惧怕另一个公民。

﹣﹣摘编自孟德斯鸠《论法的精神》

(2)依据材料二,归纳欧洲启蒙思想家的思想主张。

材料一 及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

——贾谊《过秦论》

(1)依据材料一并结合所学,简要说明秦朝疆域是如何形成的?面对广阔的疆域又是如何管辖的?

材料二 自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。……盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

(2)阅读上图,归纳三条有关元朝疆域的信息;依据材料二中的图文信息并结合所学,说明元朝与唐朝相比在边疆管理上有何不同。

材料三 我们认为18世纪中叶以后,1840年以前的中国范围是我们几千年来历史发展所自然形成的中国,也就是我们历史上的中国。十七世纪中叶至十八世纪中叶,即清康熙、雍正、乾隆三朝,是清朝实现全国统一的重要时期。从整个中国古代史来说,是中国作为一个统一多民族国家形成过程中的最后阶段。清朝的统一,实际上是先统一了满族地区,即广义的满洲;再统一汉族的地区,即明王朝的故土;再统一蒙古族地区和蒙古族所统治的维藏等族地区。主要是满、蒙、汉三区的统一。

——摘编自谭其骧《历史上的中国和中国历史疆域》

材料四 清朝政府在继承中国历代疆域的基础上,进一步完成了对边疆地区的统一,对边疆地区行使主权,进行有效的管辖,将一个清晰完整的中国边疆展现在世界面前,在近代以前奠定了中国疆域的版图。

——摘编自成崇德《清代前期边疆通论(上)》

(3)阅读材料三,概括谭其骧的主要观点;依据材料三、四并结合所学,说明清朝版图奠定的历史意义。

西欧9-13世纪是封建庄园兴盛时期,到11世纪中叶以后新城市和集市涌现,最大的集市数香槟集市(从西欧、北欧和东方运来的货物都在法国香槟伯爵领地六座城市交易,成为全欧性的商业中心)。一些城市商人势力显赫,操纵市政,形成为城市贵族。教会虽然在文化领域中占据统治地位,但教会并不能完全扼杀人们的思想和对生活的渴望。大学生抒发个人情怀的校园诗歌流行,被称做“世俗的拉丁诗”。——摘编自《世界历史(中古部分)》

(1)结合所学,概括11-13世纪的西欧和中国宋元时期的共同之处。

| 首脑外交是指国家元首或政治首脑亲自参与的外交活动,这种外交形式在西方可以追溯到古代,当时外交活动多由君主所垄断,君主都是以个人身份从事外交活动。在古代中国,君王视中国为天下中心,要求周边国家遣使朝贡。 到近代,随着国家主权等观念的出现,否定了朕即国家的概念和私人外交权,外交活动主要由职业外交人员来开展,职业外交的基本精神就是法治精神,严格按照程序办事,减少了人治因素。中国从第二次鸦片战争后也逐渐产生了职业外交。 | |

| 进入20世纪,在世界大战的诱发下,出于讨论战争和战后世界重建问题的需要,首脑外交又日益流行起来,例如二战期间美苏英首脑聚首产生了重大影响。二战后首脑外交并未结束,而是在两极对峙中发展为一种成熟的外交实践形态。从1955年美苏首脑第一次会晤,媒体开始正式使用首脑外交一词,但是当时所报道的首脑外交仅限于指东西方大国间的外交。 |  1943年蒋介石与英美首脑举行开罗会议,这是近代中国首次参与重要的首脑外交活动 |

| 20世纪八、九十年代,由于现代化交通工具使首脑能在很短时间内完成对外访问,同时通过现代通讯设备使首脑在离开国家以后仍然能够保持对国内的有效领导,加之人类面临的许多共同问题也要求各国首脑广泛接触。首脑参与外交活动与日俱增,甚至大有取代职业外交官之势。 |  2014年,中国第二次举办APEC会议,21位经济体成员领导人就亚太和平、国际金融稳定、应对埃博拉疫情等问题进行了会晤。 |

(2)结合所学,解读首脑外交的发展历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)结合洋务派、维新派和革命派的相关史实,说明在中西文明的交融中,中国在政治、经济、思想方面是如何取得社会进步的。

“人民共和”

材料 1922年在中国共产党第二次全国代表大会上制定了党的民主革命纲领,其中提到:统一中国为真正的民主共和国。1927年在井冈山茶陵县等革命根据地先后建立苏维埃政府(工农民主政权),1931年中华苏维埃共和国成立。

1936年中国共产党认为:“苏维埃区域即可成为全中国统一的民主共和国的一个组成部分”。因为这是团结一切抗日力量来保障中国领土完整和预防中国人民遭受亡国灭种的惨祸的最好方法,也是从广大人民的民主要求产生出来的最适当的统一战线。1940年毛泽东在《新民主主义论》中说:“现在所要建立的中华民主共和国,只能是在无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国,这就是新民主主义的共和国。”1941年,在陕甘宁边区普遍实行“三三制”,即“根据抗日民族统一战线的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。”1945年毛泽东在《论联合政府》中提出:“我们主张建立一个联合一切民主阶级的统一战线的政治制度。”

1949年毛泽东在《论人民民主专政》中指出:“人民是最终决定者和真正的主人。工人阶级是领导力量,工农联盟是基础力量。”1949年9月,中国共产党领导人和民主人士在新政协筹备会上进行了比较和选择,最终决定新中国的国名为“中华人民共和国”,提交了政协会议并获得通过。1954年,第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会……建立社会主义社会。”

根据材料,结合所学,归纳中国共产党探索“人民共和”道路的主要经验,并加以说明。