| A.洋务派的中体西用实践受到抨击 | B.崇洋媚外行为遭到社会鄙视 |

| C.早期现代化尝试与传统观念相悖 | D.边疆危机严重激起国人抵制 |

| A.折射出民族危机不断加深 | B.体现出美国政体逐步发生变革 |

| C.说明了民权理念深入人心 | D.表明了帝制观念失去社会基础 |

| A.积极构建人类命运共同体 | B.重视发展与世界各国的关系 |

| C.努力适应世界多极化趋势 | D.巩固与发展周边国家的关系 |

| A.贯彻了三三制的重要精神 | B.彻底改善了根据地民众生活 |

| C.扩大了根据地的阶级基础 | D.有利于巩固山东抗日根据地 |

| A.为民主革命寻找理论武器 | B.呼吁提高国民的政治觉悟 |

| C.主张学习西方的政治体制 | D.痛斥了清政府的封建统治 |

材料一 “狗去猪来”这句俗语很快在光复初期的台湾社会流传开来,……试看当时《台湾文化》杂志的说明:“本省人把日本人叫做狗,因为日本人很凶恶的压迫本省人……。本省人起先很尊敬外省人,后来看透了一部分外省人的行为,有点像猪,因为猪是‘不洁不净’、‘光食而不做事’的动物,‘不洁不净’就是贪污……”在许多台湾人看来,狗虽然很凶狠且吵闹,但做条看门狗,还能发挥看家作用,然而猪却“只会吃而不会做事”。相比较而言,一部分台湾人失望之余甚至认为“狗”反而变得可爱起来,并开始怀念起日本人和日本的殖民统治。

——摘自刘凌斌《以台湾政治势力的记忆建构为中心》

材料二 2004年台湾地区领导人陈水扁迫不及待地公布了《普通高级中学历史科课程纲要草案》。这份课纲最大特点在于完全采用了“同心圆史观”……于2006年秋天开始正式实施。

图由“两蒋”主政时期的“中华史观”(将台湾史置于中国史的架构内)到陈水扁时期的“同心圆史观”(同心圆历史课程架构将台湾本土史、中国史、世界史并列)。

——摘自关培凤、万佳《历史教育与国族认同:台湾地区高中历史课纲变迁研究》

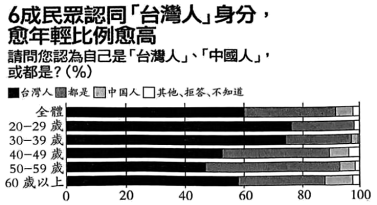

材料三 2018年《海峡导报》报道了台湾地区某杂志对“台湾人国族认同”的民调数据,备受两岸学术界关注。

(1)提取材料一中与历史兴趣小组研究课题相关的信息,并说明相关信息的研究价值。

(2)根据材料并结合所学知识,针对上述研究课题,分别指出材料二和材料三的史料价值及其不足。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,指出台湾人的国族认同呈现混乱状态的原因,并谈谈你的认识。

材料一 经过了银元之战和米棉之战,不仅沉重打击了投机势力,而且充分显示了人民政府在经济领域的治理能力。到1950年4月,全国财政收支果然出现了接近平衡的新局面。长期以来民众深恶痛绝、国民党政府一筹莫展的恶性通货膨胀的状况,终于根本改变。 “如设1950年3月的批发物价指数为100,当年12月下降为85,1951年12月为92.4,1952年12月为92.6。用不到一年的时间把形势险恶的市场物价完全稳住,这不能不说是一个奇迹。”毛泽东曾高度评价这次平抑物价、统一财经的意义“不下于淮海战役”。

——摘编自李攀《财经战线的淮海战役》

材料二 新中国成立之初,农村土地短暂的私有化激发了农民的生产热情,推动粮食产量大幅度增长。改革开放以来,对农村进行的制度改革逐步确立并推广,适应了当时最广大农民的需求,农民的生产积极性不断提升,极大地解放与发展了生产力,促进了粮食生产的发展。

——摘编自杜志雄《70年中国粮食发展的成效与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析新中国成立初期开展“财经战线的淮海战役”的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪50—80年代,我国提高粮食产量的举措。

材料 殿试虽然始于唐朝,但当时并未形成制度。宋太祖开宝六年(973年),才在省试上增加殿试,由皇帝亲自主持,并成为定制。宋太祖曾对近臣说过:“昔者,科名多为势家所取,朕亲临试,尽革其弊矣。”唐代,主考官入贡院前,允许台阁近臣荐举考生。这种公荐直接关系到考生能否被录取。由于这种公荐极易导致营私舞弊,宋太祖乾德元年(968年)下诏:“礼部贡举人,自今朝臣不得更法公荐,违者重置其罪。”糊名法初行于唐,但并未普遍推行,到了宋代成为定制。糊名法,即把试卷上考生的姓名、乡贯等糊上,使考官无法确定试卷的归属。但是糊名后,考官虽无法看到考生的姓名,还可以通过笔迹辨认。为了禁绝这种情况,宋真宗景德二年(1005年)始在殿试中实行誊录。誊录,即在收卷后,由专人誊写试卷副本,考官根据副本评阅定等。在考试内容方面,宋初沿袭唐制,进士科主要以诗赋取士。这种制度的消极性日益暴露。宋神宗熙宁四年(1071年)下令罢诗赋及明经诸科,以经义、论、策取士。唐代,进士科考试录取率极低,每科一般录取二三十人,到了宋代,大大扩充了科举考试的录取名额,以进士科为例,北宋每科录取约277人。

——摘编自李建国《略论宋代科举制的发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出与唐代科举制相比,宋代科举制所具有的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代科举制度改革的影响。

| A.保障了企业对人才的需求 | B.适应了经济发展的需要 |

| C.不利于大学生就业的稳定 | D.完善了高等教育的体系 |

| A.中国京剧在国外已相当普及 | B.对外交流利于弘扬传统文化 |

| C.中国奥委会致力于饮品推广 | D.可口可乐公司独占中国市场 |