材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 清王朝首先划定了民族之间的活动边界,限制族际人口流动;其次,在户籍管理上实行差别化的户籍制度,一是户籍有普通籍和特别籍之分,把满族、蒙古族等民族归在特别籍内,在特别籍内进行旗籍和藩籍的划分等;在管理体制上区分内外,这个区别有关内、关外之别。在国家的民族政策中,各民族的“自主权”越来越少。清王朝对少数民族地区的封禁制度,也是清王朝专制的具体体现。清王朝的民族政策覆盖少数民族政治、经济、教育等各个领域,但是无论是政治制度的改革,还是经济制度的改革,都是以王朝统治服务为根本宗旨,而不是以天下苍生为念。

——摘编自董文强《清朝民族政策的历史进步与局限》

材料三 1949年9月,《共同纲领》指出:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1956年,毛泽东在《论十大关系》中把民族关系列为第六大关系,又强调指出:“我们必须搞好汉族和少数民族的关系,巩固各民族的团结”。1979年,中共中央批转的《新的历史时期统一战线的方针任务》指出:“为了胜利地向四个现代化进军,一定要搞好汉族和少数民族的关系,加强各民族团结。”2009年,胡锦涛在讲话中指出:“党中央确立了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题,还强调全国各族人民大团结的政治基础、物质基础、思想基础、群众基础、制度基础等日益深厚牢固。”

——摘编自肖锐《新中国60年民族政策的主线》

材料四 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交观念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

(1)根据材料一并结合所学知识概括秦汉政权处理民族关系的举措并说明其历史意义。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述清王朝处理民族关系的举措。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新中国成立60年来民族政策的主线,并说明围绕这一主线新中国采取的政策和措施。

(4)根据材料四,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

材料 美国学者罗兹曼在《中国的现代化》一书中指出,“(清末‘新政’的)舵手在获得一个新的罗盘以前就抛弃了旧的,遂使社会之船驶入一个盲目漂流的时代”。他还认为,中国的困难的实质在于,这种过渡阶段破坏了久经考验的选拔精英的程序,科举制度的废除破坏了经典教育,严重地削弱了传统价值的影响,代之以毫无章法可循的局面。

——摘编自萧功秦《从科举制度的废除看近代以来的文化断裂》

据材料并结合所学知识,评述材料中有关科举制度被废除的观点。(要求:可对观点进行评析,也可以提出自己的新观点;观点明确,史论结合)

3 . 阅读下列材料,回答问题。

材料二(秦始皇)下令“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻”……从而全部拆毁了内地的诸侯互防长城。

——摘自《中国军事通史》(第四卷)

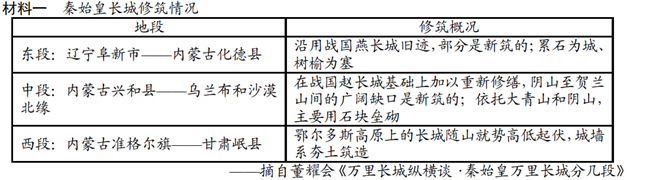

(1)根据材料一,概述秦始皇修筑万里长城是如何做到因地制宜的。

(2)指出材料二中秦始皇拆毁“内地的诸侯互防长城”的主要背景。有人在论及秦始皇的统治时,认为“秦始皇筑了长城,也毁了长城”。结合所学知识,评述这一观点。(评述要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)

材料 在每一个历史时段.世界上总有某些地区因其有更多的人口、更具影响力、更具塑造世界的力量而比其他地区更为突出。在很长的一段历史时期中,中国相对占据了更多的优势,这并不是出于认同上的原因,而是因为中国在过去很长时间里影响全球的创举的确极其丰富。

西方人总是从中国学到许多,而不是中国人从西方学到许多。直到18世纪,西方的劣势才开始逆转。

——摘编自[美]菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

从材料(整体或局部)中提炼一个观点,并结合所学中国古代史知识对该观点进行评析。(要求:明确写出所提取的观点,评析须史论结合,逻辑清晰。)材料一 “食客”又有“舍人,客,门客,门下客,门人,门子”等称呼。食客产生于春秋战国时期,他们以不事生产,寄食于权贵之家,为其服务,并寻找个人发展的机会为主要特征。从经济学角度看,他们似乎是社会的边缘人,但是他们却活跃于政治、外交的舞台,如商鞅、李斯、蔺相如、毛遂等,而吕不韦的食客集体著述的《吕氏春秋》一书,显示了他们在思想政治上深邃的见解和扎实的理论功底,无论在当时还是后世都产生了重要影响。

——摘编自杨宁宁《社会变迁条件下的春秋战国食客》

材料二 汉初贵族养士的风气很盛,强大的诸侯王都大量招致宾客游士,扈从左右,其中有文学之士,有儒生、方士,还有纵横论辩之士。诸侯王策划反叛时,宾客游士往往是他们的重要助手,所以汉武帝力加压制,颁布了《左官律》和《附益法》,前者规定王国官为“左官”,以示歧视,后者限制士人与诸王交游。从此以后,诸侯王唯得衣食租税,不能参与政事,其中支脉疏远的人,就与一般富室无异了。

——摘编自邓广铭等《百科名家中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“食客”产生的背景,并分析其积极作用。(2)根据材料二并结合所学知识,评析汉代游士阶层的兴衰。

材料 20世纪初的女界“新”象

之一 | 之二 |

《厮役演说》

图中文字:毛家湾某女学堂,每日下午,各学生家多来相接。一女生仆人,年五十余,初十傍晚,在该学堂门首对各家父兄及仆人演说“阅报之益”,津津有味,颇有动听。演说不奇,出自厮役则奇。 ——《益森画报》第5期(1907) | 《女界现象》

图中文字:正月十五日,后门外大街,有一个十七八岁的大姑娘,拿着风筝来回奔跑,实在不好看。但分人家有点规矩,绝不能让姑娘在满街上奔跑。啊咳!此事不但因女学堂不甚发达,而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类),岂不是无形的危险吗?请家长赶快禁止才好。 ——《日新画报》第25期(1908) |

材料 要议会民主政治,就必须要有法制的传统。而要有法制传统,又必须要有个人权利意识。要有个人权利意识,又必须要有发达的市场经济。而市场经济的发达,又必须要有中产阶级社会。要市民社会的发展,需要知识的教育,需要发达的信息的传播。……中国的情况是怎样的?就是在一个高度专制传统的农业社会上面,安放着一个高度西化的政治系统,社会系统和政治系统两者之间无法有机地结合。

——萧功秦《百年中国现代化中的六次政治选择》

结合所学知识,评析材料中的观点。(要求:围绕材料中的观点展开评论,观点明确,史论结合)

材料一 1860—1868年,福泽谕吉三游欧美,他发现:现代世界以欧洲各国和美国为最文明的国家,土耳其、中国、日本等亚洲国家为半开化的国家……是野蛮的国家。欧洲目前的文明经过从野蛮进入半开化,从半开化进入文明。汲取西洋文明时应根据本国的具体情况(国体),按照由难而易的顺序酌情取舍。谋求文明涉及到国体、政统、皇统等概念及它们之间的关系问题。文明前进一步,政治也随着前进一步,使文明和政治步调一致。西洋文明的特点在于对人与人的交往问题看法不一、最后融为一体,产生“民主自由”。文明的国家应当靠侵略、奴役别国来推行文明。

——摘编自【日】福泽谕吉《文明论概略》

材料二 1918—1920年,梁启超游历欧美,他意识到:我们素来认为天经地义尽美尽善的代议政治,今日竞会从墙脚上筑筑摇动起来。他的寿命,竟没有人敢替他保险。自从机器发明工业革命以还,生计组织起一大变动,从新生出个富族阶级来。科学愈昌,工厂愈多,社会遍枯亦愈甚。富者益富,贫者益贫。科学万能说当然不能像从前一样的猖獗,但科学依然在他自己范围内继续进步。泰西思想界,现在依然是浑沌过渡时代,他们正在那里横冲直撞寻觅曙光。许多先觉之士正想把中国、印度文明输入,图个东西调和。这种大业只怕要靠我们才得完成。我们青年将来要替全世界人类肩起这个大责任。

——摘编自梁启超《欧游心影录》

(1)据材料一、二、比较福泽谕吉与梁启超对待西方文明的态度不同点。(2)据材料并结合所学知识,简要评析两人的西方文明观。

主题一 美国文化

材料一 美国革命(美国独立战争)引起了广泛的反响。在芬兰,某些阴谋反对瑞典国王的贵族谈论的是乔治·华盛顿。在德意志,人们以诗歌、散文、历史著作和学术性小册子抒发对美国人的热情。在英国,改革者指出:“在美国的州和联邦宪法中,不同宗教团体的成员在政治上受到的待遇都是一样的”。在爱尔兰,志愿军以美国先驱者为榜样,组织起武装连队,之后,英国不得不赋予爱尔兰部分自治权。欧洲的中产阶级满意地看到那个国家人受到应有的尊敬,真正的功绩得到应得的报酬,人们对他们按照能力和贡献加以评价。

——摘编自[英]C.W.克劳利《新编剑桥世界近代史》

材料二 美国被公认为一座民族“大熔炉”,全世界不同的民族和种族在这里被“冶炼”成美利坚民族大家庭中的一员。不可否认,他们初来乍到,其文化习俗、语言结构、文学模式等在很长一段时间里仍受旧世界的影响。即使随着社会发展,最后被融合为一个美利坚民族整体,但共性中依然凸显各个民族的文化个性。如非洲的黑人文化、亚洲的黄种人文化等,都是在以白人为主流的美利坚文化中对自身民族传统文化保留得相对完美的亚文化群体。这一历史事实从客观上决定了美国文化的多元性特征。

——裔昭印主编《世界文化史》

主题二 拉丁美洲文化

材料三 随着种族上、政治上和经济上的欧化而来的必然是文化上的欧化。(19世纪)在拉丁美洲,除葡萄牙人的巴西外,主要的文化形式是西班牙式。这种形式的明显标志是绝大多数人说西班牙语,而且信奉罗马天主教。人们看到,它还表现在建筑式样方面,如房屋带有庭院或院子,窗户装有铁条和房屋的正面朝向人行道等。城镇规划以中心广场而不是以主要街道为基础同样说明了这一点。许多服装也是西班牙式的,其中包括男人用的宽沿毡帽或草帽、妇女用的棉布遮头物——薄头纱、头巾或装饰头巾等。在家庭结构方面也仿效了男子占支配地位和严密监督年轻女性的典型的西班牙形式,这是一种认为体力劳动对有身份的人是不体面、不合适的倾向。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

主题三 拿破仑战争后欧洲文化的重构

材料四 恩格斯说:“拿破仑在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。”

材料五 (拿破仑)“这是一位同亚历山大和凯撒一样的天才人物,长于指挥军队……竟还有立法家们具有的才能……”“几年之后,这位伟人、聪明的人物疯狂了……使得一百万人的生命毁灭在战场上,激起整个欧洲来反对法国……二十年胜利果实被剥夺一空。”

材料六 在拿破仑统治区,以法国革命产生的法律、社会和经济思想为榜样,对行政组织、法律生活、社会生活和经济进行了彻底的改革。在经济领域,德意志地区的行会制度、国内关卡被无情的取缔,一切阻碍资本主义发展的因素基本被消除;国界内的自由贸易受到鼓励……作为“保护人”,拿破仑直接废除了这一地区的封建领主制度,取缔了农民的代役租、徭役劳动和各种封建贡赋。同法国一样,《拿破仑法典》公布之后,在莱茵联邦广泛推行,资产阶级法权关系开始取代等级关系,使当地居民感受到前所未有的自由和平等;一些新的司法概念,如陪审制度、公开审讯等也开始进入当地居民的新生活。

在19世纪的头十年,大部分德意志作家和政治家不是把拿破仑恭维成“和耶稣一样的人物”,就是把他恭维成“德意志的革新者”。

——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》

主题四 欧洲殖民者的文化侵略

材料七 东印度公司统治印度之初,并不愿在印度推广西方教育。进入19世纪后,英国对印度的殖民统治进入新阶段,这就要求在印度实行西方教育,建立一套适合殖民统治需要的新教育制度。20年代,公司在给印度总督的公文中表现出希望办西方教育的倾向。1833年,议会通过的印度管理法规定,公司教育经费只应用来推广西方教育。近代教育系统是以英语为主要教育媒介,教学内容主要是传授西方思想和自然科学知识,印度传统知识的课程即便有也是次要的。近代教育的发展得到了印度相当多知识分子的拥护。不过,这些人出发点并不相同。

——摘编自林承节《20世纪初印度的民族教育》

材料八 回顾中国传统文化发展历史,清末的鸦片战争成了一个分水岭,在此之前中国传统文化以单向度的输出为主要交流模式。……然而,鸦片战争之后产生了颠覆性的变化,随之而来的西方文化劲风急吹,使得中西文化产生了巨大的碰撞与冲击,因此形成了中西文化的角力,为中国传统文化的传承与更新提供了契机。

——摘编自吴雅思《中西方文化的角力与更新:以鸦片战争为切入点》

*基础测评*(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国独立战争对近代欧洲社会文化发展的影响。

(2)美国是一个典型的移民国家,根据材料二概括当今美国社会的显著特征。结合所学,回顾历史,指出美利坚民族与美利坚文化形成的直接推动因素。列举1787年宪法颁布后,违背美利坚主流文化的美国历史上黑暗的一面。

*能力提升*

(3)根据材料三并结合所学知识,概括西班牙对拉丁美洲文化造成影响的具体方面,并对这一现象进行简要评价。

(4)依据材料四和所学,谈谈对“拿破仑是德国革命原理的传播者,旧的封建社会的摧毁人”这句话的理解。

(5)依据材料五和所学,用史实说明拿破仑“有立法家们具有的才能”。

(6)根据材料六并结合所学知识,概括拿破仑在德意志地区统治的举措。评价拿破仑对德意志地区的战争。

(7)根据材料七,指出19世纪英国在印度殖民统治方式,并结合所学知识加以评析。

*历史纵横*

(8)根据材料八并结合所学知识,用一句话说明鸦片战争后在思想领域产生的颠覆性变化,并概述鸦片战争后至19世纪末中西方文化角力与更新的过程。

卡叠什之战

材料一:卡叠什战役铭文是古代埃及法老拉美西斯二世下令刻在卡叠什上纪念碑的铭文。它记录了公元前1274年,埃及与赫梯联盟之间的一场重要战役的经过。以下是卡叠什战役铭文的部分内容:

“我是伟大的法老,统治整个埃及,我的权力无可匹敌。当赫梯联盟试图入侵我的领土时,我率领我的军队与他们交战,并在卡叠什击败了他们。我们消灭了他们的军队,停虏了他们的将领,夺取了他们的财富和珍宝。这场胜利证明了我们的勇气和实力,也证明了我们的神灵的支持和眷顾。因此,我们将永远铭记这个胜利,以及我们为了保卫自己和我们的国家而做出的努力。”

材料二:在卡叠什之战中,到底胜利属于谁,说法不一。埃及的铭文说胜利属于拉美西斯二世,赫梯的铭文则说这场战役是埃及的巨大失败。这个战役的结局,并无一方取得决定性的胜利。尽管在埃及神庙的墙上,绘有拉美西斯二世巨大的胜利浮雕,但赫梯国王穆瓦塔鲁认为自己才是胜利者,因为这次战役巩固了赫梯在叙利亚的统治。在此后几年中,双方展开了反复争夺,互有胜负,但双方都被战争拖累得疲惫不堪。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一、二,评析《卡叠什战役铭文》的史料价值。(2)结合世界近现代史所学知识,围绕“战争与人类文明发展”提出一个观点,并加以阐释。(要求:观点明确,逻辑清晰,史论结合)。