材料一 古希腊历史学家希罗多德记述了公元前500年左右印度河流域种棉花的情景: “那里还有一种长在野生树上的毛,印度人穿的衣服便是从这种树上得来的。”在秘鲁,考古学家发掘出公元前2400多年前的棉织渔网。在距今4000年前的埃及法老墓中,考古学家也发现了罕见的盛有棉籽的器皿,以及木乃伊身上缠绕的棉布彩带。

材料二 早在1000年前,亚洲、非洲和美洲的棉花织造业就已经是全球最大的织造业。在19世纪以前,亚洲一直是全球棉花产业的中心。

15世纪,德意志南部也出现了棉花产业。

18世纪初期,在发展棉纺织工业的过程中,英国人开展大量的间谍行动,窃取印度高超的生产技术。

19世纪,法国最主要的贸易商品属棉纺织类;1860年,原棉贸易占美国所有出口货物的60%;同时期,印度、埃及、巴西等同样依赖以棉花为主的种植园经济。

——两则材料均摘编自[美]斯文·贝克特《棉花帝国》等

(1)根据材料一,概括早期棉花种植及利用的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述经济视域下近代“棉花帝国”形成的原因。

德雷德·斯科特案

德雷德·斯科特出生在美国南方的弗吉尼亚州,他生来就是奴隶。1834年由主人将他从蓄奴州密苏里州(蓄奴州)带到伊利诺伊州等禁止奴隶制的自由地区,并娶妻生女。1838年斯科特被主人带回密苏里州。1846年斯科特在一个反对奴隶制律师的帮助下,向密苏里州法院起诉,要求自己和家人的自由,最终败诉。1854年斯科特的律师将此案上诉到最高法院。1857年,美国最高法院作出裁决。首席大法官宣读了判词,并获得多数法官的支持。

德雷德·斯科特上诉理由

他曾随主人在伊利诺伊州等地区居住过4年,伊利诺伊州的宪法禁止奴隶制。因此在此期间他应是自由人而非奴隶。依密苏里州的法律规定,任何被不正当奴役的奴隶均可为其获得自由而提出诉讼,包括黑人和白人。密苏里州处理自由诉讼的司法实践还表明,此类诉讼奉行“一旦自由,永远自由”的司法准则。

联邦最高法院判词

黑人(无论自由与否)并不包括在宪法中的“公民”一词中,因而不能享有宪法赋予公民的权利和特权。因为殖民地时期以及独立革命时期,美国的公众舆论并不把黑人视为公民。《联邦宪法》通过以后,联邦国会的立法也从未把黑人当做公民对待。国会无权禁止合众国领土的奴隶制,从而剥夺合众国公民的“奴隶财产”。因此,国会通过的一切禁止奴隶制的法律都是违宪的。

斯科特不能因为在自由州和没有奴隶制的领地居住过而获得自由。

——摘编自张锡盛《德雷德·斯科特案及其背景述论》等

(1)案件的处理过程体现了当时美国社会治理的哪些特点?(2)指出该案所反映的19世纪中期美国社会状况,并简析该判决带来的影响。

材料 英国历史学家阿诺德·汤因比用“挑战与应战”揭示文明的起源、发展与衰落。有学者认为,这种“挑战与应战”的理论也可用于观察近现代民族主义的产生与发展,并提出在近现代民族主义产生发展的过程中,大致出现了四种挑战与应战的局面(此处选取了前三种),具体如下表所示:

时间 | 二战前 | 二战后 | 15世纪-20世纪60年代 | 20世纪60-80年代 | 20世纪80-90年代 |

挑战者 | 西方 | 西方 | 经济全球化 | ||

应战者 | 西方 | 东方 | 西方、东方 | ||

挑战方式 | 战争 | 经济 | 军事、经济 | 经济、民主 | 经济 |

应战方式 | 战争 | 经济 | 革命 | 全面的民族国家构建 | 区域主义和贸易保护主义等 |

——摘编自董世举《东、西方民族主义发生的差异——兼论民族主义发展中的“挑战与应战”模式》

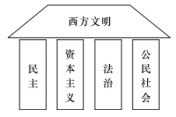

根据材料,选取其中一种挑战与应战的局面,围绕近现代民族主义发展的主题,自拟一个具体论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述合理)材料 某西方学者指出,“民主”"资本主义""法治”和“公民社会”犹如四个长条黑匣子,是构建西方文明所需的四大支柱。在这些代表政治、经济、法律、社会的黑匣子内部,有着高度复杂且互相关联的制度在发挥着作用。正是因为这些制度优势,使得公元1500年后西方社会在世界上独领风骚。然而,1900年后这些制度的衰退令人扼腕,使西方世界像明清时期的中国那样,正在走向沉沦。有人据此绘制近代以来西方文明结构图(见下图)。

——摘编自[英]尼尔·弗格森《西方的衰落》

结合图示并运用世界历史,对该学者的观点进行探讨。(说明:围绕一个观点进行肯定、否定或提出修改意见,并阐述理由。要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨)

材料 今天的世界史与以往的传统是有明显区别的,它十分强调要避免以“欧洲中心主义”作为观察视角。如何从若干其他观点中抽离,仅从世界史的观点来刻画这样一个漫长且无头无尾的19世纪的特征呢?在此谨慎地提出两个角度供参考。

角度一 19世纪是一个流动性增大的时代。

角度二 19世纪是一个解放的时代。

——摘编自于尔根·奥思特哈默《世界的演变:19世纪史》

从材料中任选一个角度,根据材料并结合所学知识,运用具体史实予以论证。(要求:明确列出所选角度,论证充分,史实准确,表述清晰)

材料一 德意志(德国)货币演化进程如下表所示:

时间 | 进程 |

1750年 | 普鲁士建立帝国泰勒体系,规定14枚帝国泰勒含1科隆马克银 |

1753年 | 南德巴伐利亚与奥地利建立协定泰勒体系,规定10枚协定泰勒含1科隆标准银,协定泰勒标准广泛用于德意志中南部萨克森等地区 |

1826年 | 北德关税同盟建立,成员国先后引入了普鲁士帝国泰勒标准,这是德国走向统一的前奏 |

1857年 | 维也纳协定建立联合泰勒体系,规定30枚联合泰勒重1磅(500克),联合泰勒取代了普鲁士帝国泰勒、协定泰勒,德国泰勒完成统一 |

1873年 | 马克成为全德国航一的货币,泰勒进入过渡期,逐步被取代 |

1876年 | 马克成为德国境内唯一法定货币 |

材料二 近代以来,外国银行在中国境内发行货币,军阀混战和地方银行滥发货币现象日趋严重。1933年,国民政府颁布《银本位铸造条例》,规定银币的铸造权属中央造币厂,其他各厂局不得铸造。1933年到1934年,美国颁布《白银法案》,并在纽约和伦敦市场上大量收购白银,导致中国白银大量外流。1935年,国民政府宣布在全国范围内推行法币制度,规定国家统一管理白银,工商业及公私往来都必须使用法币,个人持有的白银必须兑换成法币。国民政府确立了法币与英镑和美元的固定比价关系,中国经济和英国、美国经济之间的关系更加密切。

——摘编自黄余送、裴平《民国政府的货币改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述德意志(德国)货币演化与国家统一进程间的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国时期货币改革的历史影响。

材料一 中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二 到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克莱特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因。结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况。结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。

材料一 兰克(1795-1886年)出生于德国一个信仰路德教的家庭,深受路德教影响。1818年,他从莱比锡大学毕业.担任法兰克福一所中学的教师。在此期间,因工作原因及前辈史学家尼布尔影响.对历史研究产生浓厚兴趣。并凭借《拉丁与条顿民族史》一举成名。1825年,他被聘为柏林大学历史学副教授.之后又游学整个欧洲,逐渐形成了自己的史学观点。并取得丰硕的史学成果。在他看来.信史出于第一手资料,历史学家只有根据原始资料,才能写出公正无私的历史著作。其次,历史要消灭认识主体的个性特征,即“消灭自我”,以达到完全的客观性。为了通过可靠的史料以确实史实,他制定了完整的科学的“史料批判"方法,以此达到去伪存真。同时,兰克还认为,在全部的历史进程中,上帝是无所不在的,他躲在历史舞台之后。“导演”着这多姿多彩的“人间戏剧”。

——摘编自李晓旭《傅斯年史学思想与兰克史学之比较研究》等

材料二 1917 年,傅斯年随胡适在北京大学学习中国哲学史。1919 年五四运动爆发,傅斯年担任天安门集会游行总指挥。1923 年,入柏林大学就读,期间接触兰克学派相关学说。并深受影响。1928年任中央研究院历史语言研究所所长,并在此期间提出了一系列崭新的观点。他视史学为一门科学,“要把历史学建设得和生物学、地质学等同样”,成为“纯粹客观史学”。他认为首先要把材料整理好,其次在整理史料方面的时比较不同的史料,再通过比较不同的史料,使史实得以“近真”,达到“史学便是史料学”。

一摘编自王学典等《二十世纪中国历史学》

(1)根据材料并结合所学知识,概括兰克与傅斯年作为杰出史学家的共同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明兰克与傅斯年观点产生的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,分别说明兰克与傅斯年史学观点的局限性。

材料一 国际法的起源可追溯到16、17世纪,和民族国家的兴起同时产生。1648年缔结的《威斯特伐利亚条约》,确认了国家主权、主权平等的根本原则,确立了主权国家在国际法中的核心地位。伴随着殖民扩张,国际法中所包括的思想和价值被欧洲列强带到世界的其他地方。但中国等亚非国家非但没有成为国际法体系中正常的平等一员,反而随着主权被侵害不断沦为殖民地或者半殖民地。

——摘编自周忠海《国际法史与国际法的发展》

材料二 第二次世界大战前后,国际法体系不断经历着艰难嬗变和逐步发展。特别是冷战结束以来,国际组织、争取独立的民族、非政府组织和个人在国际政治舞台上的地位和作用不断上升。从传统的国家领土逐步扩展到外层空间、海床洋底、南北极地甚至网络空间等,新涌现出诸如国际行政法、国际旅游法、核法和极地法等数十个新分支(部门法)。《联合国宪章》等确定的不使用武力、民族自决、和平解决国际争端等国际法原则得到普遍接受。现代国际法越来越多地体现各国的共同利益和共通价值,日益成为维护人类普遍价值和利益的法律秩序。

——摘编自盛红生《战后国际法体系演变与中国角色》等

(1)根据材料一结合所学知识,归纳近代国际法的主要特征。

(2)根据材料二结合所学知识,指出二战后国际法发展的新变化并分析其原因。

材料一 1895一1930年各国对华贸易总量比重(部分)

| 年份 | 英国本土 | 日本 | 美国 | 法国 | 俄国 |

| 1895年 | 14.1% | 10.2% | 6.5% | 5.6% | |

| 1903年 | 11.8% | 15.7% | 8.8% | 2.9% | |

| 1913年 | 11.6% | 19.0% | 7.5% | 4.7% | 6.9% |

| 1918年 | 7.2% | 38.7% | 13.0% | 3.1% | |

| 1920年 | 13.6% | 28.5% | 16.1% | 2.0% | |

| 1930年 | 7.8% | 24.7% | 16.5% | 2.7% |

——据陈争平《1895一1936年中国国际收支研究》

材料二 新中国成立初期对外贸易重心转向苏联和东欧社会主义国家的同时,并没有忽视与西方国家的贸易。瑞典、丹麦、瑞士、芬兰于1950年与新中国建立了外交和贸易关系。1960年后,中苏关系恶化。1965年,苏联、东欧国家在中国对外贸易中所占比重由1957年的61.3%下降至14.3%,亚、非、拉发展中国家在中国对外贸易中所占比重上升至33.4%,包括日本、西欧在内的西方国家和地区在中国对外贸易中所占比重升至41.0%

——摘编自彭波、韩亚品《新中国对外贸易发展7年:历程、成就、贡献与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1895-1930年外国对华贸易的发展特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪60年代中国对外贸易的变化及其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明影响近现代中国对外贸易发展的主要因素。