| A.强化集权秩序的趋势 | B.官修正史体例的变化 |

| C.政府机构臃肿的弊端 | D.政府行政效率的降低 |

材料一 17世纪,欧洲地图制作的中心转移到荷兰。许多制图师竞相为商业公司提供地图,帮助他们发展海外贸易。世界的边界被重新清晰界定,有市场和原材料开放潜力的地方被一进行了标注。阿姆斯特丹的地图制作,从木刻转到铜版雕刻,印刷机器的诞生,使得地图市场价格出现下降趋势。制图业是阿姆斯特丹的一大特色,大量的印刷机构都专注于地图信息的收集、整理、制作、印刷、出售。一批制图家和制图家族脱颖而出,他们多才多艺,既是勘测员、制图员也是风景画家,将艺术、知识和地图很好的结合起来。

——摘编自徐永清《地图简史》

材料二 康熙初年“疆域错纷,幅员辽阔……方舆地理,详略既殊,又今昔互异”,统治者因此迫切需要一份准确、详细的全国地图,为治国理政提供参考。对西学有浓厚兴趣的康熙皇帝决定任用传教士采用西方测绘方法,绘制全国地图。1708年全国性实地测量正式开始,测绘人员分赴全国各省,于是举凡天下山水城廓,均采用经纬度测量及三角测量法进行测绘。到1717年,除新疆及西藏部分地区外全部测量工作结束,朝廷将实测资料编绘成总图,即《皇舆全览图》。这是我国最早根据广泛测量绘制的大型地图,达到当时世界先进水平。

——摘编自姜倩倩《西法中用为舆图》

材料三 中华人民共和国成立之初,百废待兴,急需开展大规模的全国基础测绘。1950年5月成立总参测绘局,统筹全军测绘工作,“测绘供应国防建设必需的全国精密地形图,并承办人民政府经济建设所需要的测绘业务,有计划地完成全国测绘任务”。1956年国家测绘总局成立后,两局分工实施全国基础测绘,全国基本比例尺地形图测绘进入全面推进时期。到1975年全国第一代1:2.5万、1:5万、1:10万国家基本比例尺地形图,除台湾省、南海诸岛和边界争议地区外均已完成,这是新中国社会主义建设取得的重大成果。

——摘编整理自《中国测绘史》第三卷

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17世纪荷兰成为欧洲地图制作中心的原因。

(2)根据材料一、二,概括指出康熙时期中国与17世纪荷兰地图测绘的差异。

(3)根据材料三概括新中国成立后地图测绘事业发展的特点,并分析第一代国家基本比例尺地形图测绘成功的历史意义。

某同学在自主探究学习过程中,作出如下设计。

| 主题 | 史实 | 核心 |

| 国际关系格局变动的主要因素是国家间实力的变化 | 一战后的凡尔赛—华盛顿体系 | 欧洲主导 |

| 二战后的两极格局 | 美苏主导 | |

| 政治格局的多极化趋势 | 多个力量中心 |

阐释:“一战”后,虽然美国实力上升,但英法综合国力仍占优势,在战后确立的国际新秩序凡尔赛一华盛顿体系中,以英法为中心的欧洲仍占据主导地位。“二战”重创欧洲,美苏成为两个超级大国,形成了以美苏为主导的两极格局,20世纪六七十年代,随着美苏实力的相对下降,西欧、日本、中国、第三世界等多个力量中心的出现,多极化趋势出现并逐步加强。

请参照上述范例,结合世界近现代史相关知识,拟定一个主题,完成一份探究设计。(要求:主题明确、逻辑清晰、史论结合。)

| 波动周期 | 代表人物 | 代表政策 | 战略手段 | 战略重心 | 战略效用 |

| 第一周期 1947—1953年 | 乔治·凯南 | 八千字电文 | 非对称遏制(重点) | 核心地带 | 优势积聚 |

| 保罗·尼采 | NSC—68号文件 | 对称性遏制(全面) | 边缘地带 | 优势流失 | |

| 第二周期 1953—1969年 | 德怀特·艾森豪威尔 | 大规模报复 | 非对称遏制(重点) | 核心地带 | 优势维持 |

| 约翰·肯尼迪、林登·约翰逊 | 灵活反应 | 对称性遏制(全面) | 边缘地带 | 优势丧失 | |

| 第三周期 1969—1981年 | 理查德·尼克松、杰拉尔德·福特 | 尼克松主义 | 非对称遏制(重点) | 核心地带 | 止跌企稳 |

| 吉米·卡特 | 卡特主义 | 对称性遏制(全面) | 边缘地带 | 劣势放大 |

| A.美国战略规划日趋消极保守 | B.多极化趋势加速了两极格局瓦解 |

| C.力量对比影响美苏争霸态势 | D.第三世界的崛起冲击了霸权主义 |

材料一 明初,政府禁用金银交易,先是推行"洪武通宝"铜钱,而后又印制"大明宝钞"纸币,故当时的典章制度中只有"钞法""钱法",而没有"银法"。明朝白银货币化崛起于市场,是不同寻常的货币化过程,体现了市场经济萌发,突出了市场的重要作用。明朝赋役、财政改革,全面推行货币税收,是市场经济作用的结果,使得农民必须将农产品带到市场上去卖掉,换回白银以缴纳赋税。不仅如此,明朝还全面推行以银代役,使得劳役向赋税转化。物物和人力交换是传统自然经济的交换特征,货币经济是使用货币进行交换的经济,而交换是在市场上完成的。

——摘编自钱金飞《7~14世纪中国与西欧封建社会发展比较新论》等

材料二 1920年银行业的总资本数是1912年的两倍多,1925年更是达到1912年的将近八倍。到1937 年为止,中国的银行总行数达到164 家,资本达到4.1亿多元。在银行业快速发展的同时,证券、保险、信托业也都得到相应的发展,近代中国的金融业整体形成了初步的体系,与此时期新式大机器企业的发展相互呼应,出现了一种新的气象。20世纪30年代前,中国的货币制度异常混乱,是一大堆铸币、重量单位和纸币凑成的大杂烩。当时中国主要货币银元与银两之间,没有固定的兑换比例,得益与亏损,变化无常。国民政府成立后,国内经济界要求改革币制的呼声十分强烈。1933年,国民政府废两改元后,中国采用银本位制,作为不是产银国家的中国来说,该种币制尚有重大缺陷。20世纪30年代美国金融危机爆发后,中国白银开始大量外流,随之社会上出现了大规模的挤兑、提款、抢购、投机白银的风潮,1934年金融混乱到了不可收拾的地步。法币改革后,货币的发行权集中到中央、中国、工商和农民四大银行,改革法令实施半年多,全国货币基本上统一。在国民政府的一再要求和利益诱使下,英国首相支持中国"币改",使"法币"与英镑挂钩,随后,美国也使法币与美元挂钩。中国政府实施法币政策后,日本则公开宣称,将不惜以任何方式来彻底阻止中国法币改革的全面推行。

——摘编自叶凤刚《30年代国民政府币制改革论析》

(1)根据材料一,概括明朝货币演变的趋势,并结合所学知识说明明朝白银货币化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出国民政府货币改革的背景,并简要分析其作用。

| A.反映了战后德国对参与欧洲合作的态度 | B.体现了社会制度和意识形态的严重对立 |

| C.再现了德国由分裂走向统一的完整进程 | D.契合了二战后世界政治形势的演变趋势 |

| A.西周宗法制度直至明清不断传承延续 | B.三教合一的趋势在南方不断得到加强 |

| C.赣南地区文化成为了中国最发达的区域 | D.儒教为核心的正统意识被南方社会认同 |

| A.符合资本主义萌芽的需要 | B.加剧清朝财政收入困难 |

| C.顺应民主政治发展的趋势 | D.导致清朝基层治理混乱 |

| A.历史研究逐渐数字化 | B.历史研究重视证据 |

| C.计量方法优于传统叙事方法 | D.社会科学和自然科学融合的趋势 |

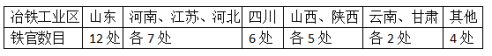

| A.手工业技术进一步发展 | B.冶铁业分布呈现出均衡性特征 |

| C.经济重心出现南移趋势 | D.经济发展状况影响手工业布局 |