材料一 1492年开辟新航路之时,就是中国对白银的需求上升的时候。16世纪中期,西班牙人在西属美洲发现了两座大银矿,分别位于秘鲁的波托西和墨西哥的萨卡特卡斯。西班牙人开采的白银主要运往两个地方,一个是西班牙,另一个是现在的菲律宾吕宋岛。白银运回西班牙,工业更发达的英国和荷兰等国把工业品卖给西班牙换回白银,之后这些白银又跟着印度洋航线被运往马六甲、菲律宾,后来葡萄牙甚至直接把白银运到了澳门。而吕宋(岛)则由于中国商人的帆船贸易,成为大量向中国输出白银的重要口岸。这两种贸易线路,我们现在叫作环南海的地区形成了世界上最大的白银聚集地。很多研究著作指出,当时世界上一半的白银都流入了中国。

——引自刘志伟《白银与明代国家转型》

材料二 中国在商业经济的扩张中似乎对白银有一种无限的渴求。白银由明初的不合法状态,到了晚明成为合法的货币。尽管白银的货币化并没有出现在明初的皇帝的诏令中,然而它却通过一个“过程”从无到有,即官方接受了白银并使之货币化。大量白银流入中国照理会引起通货膨胀,但实际上却没有出现这种情况。这就意味着,中国经济有能力吸收更多的白银,扩大手工业者和农民的就业和生产。

——据王国斌《白银资本·序二》等整理

材料三 《明史·食货志》高度概括了正统初年以后的白银货币化过程,但赋税的折银并不始自正统。而赋税的货币化,也并不始自正统初国家法令向全国的推行。考诸历史事实,大规模的货币化是在成、弘以后在全国展开的,白银货币化极大地扩展,迅速形成了从中央到地方政府赋役征收的货币化,而这更促使白银货币化加速进行,推进了整个社会经济的货币化。根据白银货币化过程的分析,可以认为明代一条鞭法的实行,既是白银货币化完成的标志,又是白银货币化的一个结果。

——摘自万明《明代白银货币化与制度变迁》

(1)全球海路的开辟大大提升了海路在世界贸易中的重要性,根据材料一,指出与传统的印度洋贸易齐头并进的两大新兴海路贸易的名称。结合所学,写出“1492开辟新航路”的航海家并列举“环南海地区”向中国输出白银的重要港口。

(2)根据材料二并结合所学,概述明朝货币体制的演进历程。分析白银货币化与商品经济的关系。

(3)指出正统年间“赋税折银”的表现。综合本题线索,试以一条鞭法的背景和内容为例,论证“明代一条鞭法的实行,既是白银货币化完成的标志,又是白银货币化的一个结果”这一观点。

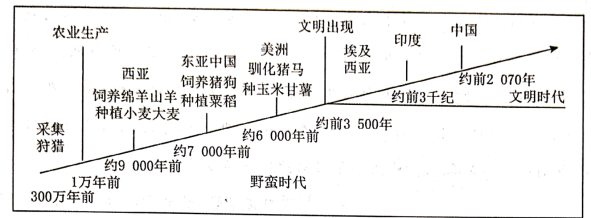

材料 下图是人类社会早期历史发展脉络,它反映了人类社会早期文明。

结合人类社会早期文明的相关知识,紧扣图中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

材料一 明朝建立时面对的是一个多元的世界,大规模的国际性联系还未建立。15世纪郑和的远洋探险,没有给世界留下中国有潜在性的、挑战性的印象。16 世纪区域经济的不平衡性繁荣使明王朝在周期性规律的支配下逐渐失去行政有效性。17 世纪时,西方传教士的到来并未使精英群体认识西方文明崛起的国际竞争含义,自然灾害、战争、改朝换代吸引了主要注意力。18 世纪,清王朝的建立完成了中华文明地理空间与行政版图的重合,这一成就强化了统治者的安全感,却也进一步加剧了对外部世界的忽略。经济的繁荣增强了这种心理倾向,与西方的局部接触也就此中断。19 世纪中期,当中国与西方直接接触时,被动挨打的局面已是历史的必然了。

——摘编自赵轶峰《“大分流”还是“大合流”:明清时期历史趋势的文明史观》

材料二 “东西大分流”是指,东方与西方在很长时间里没有什么差别,但后来西方逐渐崛起(被称为“欧洲奇迹”),然后称霸世界,而东方却一蹶不振。在具体分析西方是如何从危机中走出来之前,要先明确现代西方成长的三条基本线索,建立起西方近五百年走向的基本框架:第一条线索是国家崛起,基本政治框架的重塑;第二条线索是社会崛起,新的二元结构形成;第三条线索是市场崛起,资本主义飞速成长。这三条线索不是齐头并进的,它们有时合作、有时撕扯,相互缠绕、相互塑造,每条线索都存在几种不同的细分模式。顺着这个思路可以推测出,现代化的实现路径其实有很多种。

——摘编自李筠《西方史纲:文明纵横 3000 年》等

(1)根据材料一,概括明清时期的历史特征并结合所学分析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析“欧洲奇迹”产生的原因。

| A.建立起地跨欧亚非三洲的大帝国 | B.在广大地区从事陆上和海上贸易 |

| C.是对古代世界文化的继承和发展 | D.起着东西方文化交流桥梁的作用 |

材料 从公元前18世纪起,北方游牧民族对亚欧农业带曾进行过三次较大规模的入侵。游牧民族对农耕世界的冲击,在历史学中常常被称为“蛮族入侵”,在某种意义上也是一种文化交流的形式。首先,游牧民族侵入农耕世界后,多多少少把游牧民族的文化和技术传给了农耕民族。其次,农耕民族在文明程度上高于游牧民族,但相较之下又过于文静柔弱、缺乏活力,为了抵御游牧民族的不断侵袭,许多农耕民族不得不对自己的政治、经济和军事体制进行改革甚至借鉴入侵的游牧民族的某些技艺,从而使自己更加强大起来。最后,文化的力量比武器的力量大千百倍,游牧民族对文明民族的武力征服最终会被文明民族的文化所征服。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》

(1)以具体史实,说明“蛮族入侵在某种意义上也是一种文化交流的形式”。(2)根据材料并结合所学知识,概括影响文明交流演进的主要因素。

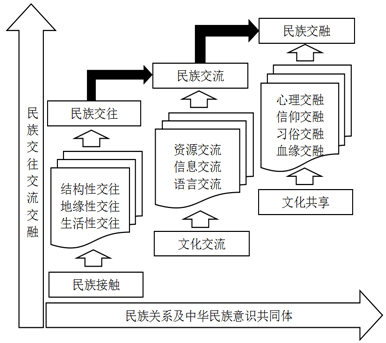

材料 自古以来,我国各民族之间保持着密切联系;民族交往交流交融是主流。下图是学者绘制的民族交往交流交融分级图。

——摘编自李静、于晋海:《民族交往交流交融及其心理机制研究》

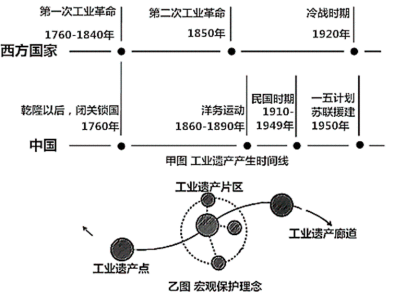

结合中国古代史的相关知识,紧扣图中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)材料 工业遗产是人类发展的“见证者”,1986年开始工业遗产被联合国教科文组织收入《世界遗产名录》。如何对工业遗产进行保护与再利用不仅受到越来越多国家的重视,也是现代城市规划师与建筑师关注的热点话题之一。通过梳理中西方工业化历程,有学者依据不同时期留存的工业遗产绘制出“工业遗产产生时间线”(图1),还按照工业遗产的空间分布,绘制出“宏观保护理念示意图”(图2)。

——摘编自徐恺阳等《特色化视角下的工业遗产价值思辨——以四川机器局遗址为例》

(1)根据材料,概括指出图2、图3的编绘者力图告诉我们些什么信息。

(2)如果让你绘制另一类型文化遗产的时空线索示意图,说说你的设计并说明理由。

材料一 古代中国是专制君主制国家,国王或皇帝是国家的代称,王(皇)权至高无上。国王或皇帝握有最高立法权,法自君出。皇帝发布的“敕”“令”“诏”“谕”,凌驾于法律之上,具有最高法律效力,可以废除或修改现行的法律。国王或皇帝也握有最高司法权,是全国最大的审判官,狱由君断。中央司法机关听命于专制王权,不能独立审判。另外,行政和司法不分,由行政长官兼任司法官,并须对国王或皇帝负责。

古代中国社会,自给自足的自然经济占统治地位,民事法律关系不发达,没有产生独立的成文的民法典。历代的成文法典以刑法典为主体,兼有民法、行政法、经济法、诉讼法等方面的内容,形成以刑法为主、诸法合体的成文法结构形式。

西汉中期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,儒学成为封建社会的正统思想,长期占据统治地位。儒家学说成为封建立法的指南和司法审判的依据。所谓“礼法结合”“德主刑辅”“以礼率法”等等,使中国古代法制和中华法系,具有浓厚的伦理道德色彩,大量的道德规范被直接纳入法典,以国家强制力来保证执行。“三纲五常”“忠孝节义”,直接成为定罪量刑的基本准则。这些都与欧洲中世纪教会法、阿拉伯法系以《古兰经》为主要法典的传统迥然不同。

材料二 中国古代法制史的发展线索是很清晰的。李悝的《法经》集春秋战国各诸侯国立法之大成,为封建成文法的始祖。秦律以《法经》为蓝本,改法为律,篇章、内容都有增减。汉律仍以《法经》为基础,吸取秦律成果编纂而成。唐律直接承继隋朝《开皇律》,它上集秦、汉、三国、魏、晋、南北朝,下垂五代、两宋、辽、金、元、明、清,以中华法系的典型代表名扬海外,影响扩及日本、朝鲜和越南等国。

——以上材料摘引自李用兵著《中国古代法制史话》

(1)根据材料一,概括古代中国法制的主要特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中华法系的地位和影响。

材料一 商鞅变法,严惩百姓私相斗殴行为,奖励军功,授以爵位田宅,养成“民勇于公战,怯于私斗”的风气,秦国的军队几乎战无不胜,统治区域不断扩大,被当时六国人称为“虎狼之国”。荀子曾访问秦国,他认为秦国管理有效,承认秦国军队战斗力强悍:“齐之技击,不可以遇魏氏之武卒;魏氏之武卒,不可以遇秦之锐士。”但他认为按商鞅之法组建的秦国军队,“隆势诈,尚功利”,无礼义教化,“干赏蹈利”(求赏逐利),只能称之为“盗兵”。“尚功利之兵,则胜、不胜,无常”,不能与春秋时齐桓公的军队相比,更不能与商汤王、周武王那样的仁义之师相提并论。

——摘编自《荀子》等

材料二 晚清以来,伴随着西风东渐,星期制传入中国。戊戌维新时期,维新派视星期制为文明之制,主动仿行。而湖广总督张之洞规定两湖书院的学生只准休旬假(十日放假一日),不得过星期日。1902年至1911年夏,由于清政府推行新政,各学堂、中央各部和地方衙门陆续实行星期日公休制度。1912年民国肇建,南京临时政府“期与世界各强国同进文明”,采用了星期日公休制度。与此同时,星期制也在社会上广为流行,渐成都市生活中新的工作与休闲的节奏。合理的休息与适度的休闲,在一定程度上改变了国人的精神面貌。

——摘编自湛晓白《时间的社会文化史》

材料三 1949年之后,新中国沿用近代以来形成的星期日公休制度。1995年3月25日,国务院发布第174号令,规定“国家机关、事业单位实行统一的工作时间,星期六和星期日为周休息日”,自1995年5月1日起施行。利用和过好双休日,对于整个社会的劳动生产、消费休闲和社会风尚都有很大影响,从星期日公休制到一周双休,体现了社会文明的进步,也为个人自由发展提供了更多可能性。

——摘编自《人民日报》等

材料四 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势:科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业建立了科学技术实验室,如德国西门子等;科学研究走上集体攻关道路,1873年德国“国立物理研究所”、1876年美国爱迪生实验室即在此背景下创立;各国大量创办理工学院和技工院校;企业在科研中的地位日益提升。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司;1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

(1)根据材料一并结合所学知识,评价商鞅的军事改革。

(2)根据材料二、三并结合所学,简析近代以来星期“公休制”对社会生活的影响。

(3)根据材料四并结合所学,概括19世纪晚期20世纪初科学研究的特点。

材料一 1793年英国马戛尔尼使团来华,要求开放天津、宁波等地通商。乾隆皇帝严词拒绝,并表示如果“夷商将货船驶至浙江、天津地方”,“定当立时驱逐出洋。”

材料二 18世纪中期以后,广州是清政府对外贸易的唯一口岸。1843年上海开埠后,城市商业中心由城东南的“南市”逐渐转移到城北沿苏州河新闸一带的租界地区,全国对外贸易的中心逐渐由广州转移到上海。1861年天津开埠后,天津逐步成为北方外贸中心。

材料三 中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在行动上又是如此的不能容忍,所以为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。

——1839年《英国驻华商务监督义律致英国外交大臣巴麦尊的机密件》

材料四 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

材料五 近二三十年来,有些学者注重从现代化角度研究中国近代史,认为中国的现代化就是从传统农业社会向现代工业社会的转变,涉及到政治、经济、文化等方面。1840年以来中国错综复杂的历史,可以用“从传统到现代”这一思路作解释。

(1)材料一反映了当时中、英两国怎样的历史状况?广州、上海、天津被开辟为通商口岸各依据什么条约?概括材料二反映的通商口岸城市发展的主要特点。

(2)材料三中“最近这样方式”是指什么?结合所学知识,谈谈你对“最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略”观点的看法并说明理由。后来英国是怎样履行所谓的“文明的高尚义务的。”

(3)按照材料四的研究角度来研究中国近代史,可能会对1840—1912年间的哪些重要事件评价较高。

(4)按照材料五的研究角度,评价辛亥革命。