材料一 英法百年战争,英国战败并退守英格兰等岛屿,客观上为英国民族国家的建构提供了有利的空间条件。战争也使英国民众普遍感到“法语是敌人的语言”“使英格兰人意识到他们的特性、统一性和共同的传统和历史”。随着宗教改革的深入进行,原有的政治架构被打破,民族国家的建构成为历史的必然。1618—1648年,欧洲“新教联盟”和“天主教联盟”之间爆发“三十年战争”,战后签订的和约确立了缔约各方的“国家主权”,推动了欧洲民族国家的建构。随着时间的推移,资产阶级借用“民族”概念来整合国家,目的是通过消解封建君主的合法性基础,建立自己的统治。

——摘编自黄其松《民族国家形成的历史叙事》

(1)根据材料一,概括促进英国民族国家形成的主要因素。结合所学,指出卢梭为“消解封建君主合法性基础”所提出的主张。材料二 19世纪中叶,清王朝被迫卷入西方所谓主权平等的国际体系中,西方民族国家思想迅速舶来并逐渐取代沿袭几千年的天下王朝观念。在“国将不国”的现实下,形塑一个西方式的强大的现代中国成为当务之急。1902年,梁启超首创“中华民族”一词,强调“民族”是一个历史文化概念而非血统种族概念。在此基础上,他把中华文明的自豪感和民族复兴的目标相结合,指出中国应加以根本改造,最终形成一个强大的现代的包含中国境内各民族的“中华民族”。浙考神墙750

——摘编自宋盼盼、周传斌《中华民族概念内涵的三次转换论析》

(2)根据材料二,概括梁启超提出“中华民族”一词的历史背景。结合所学,列举20世纪前20年资产阶级为实现“民族复兴的目标”所采取的举措。材料三 一战以后,源于欧洲的“民族国家”演化为“民族自决”原则,其首倡者为美国总统威尔逊。作为霸权更替的获胜者,美国可以借此削弱拥有大量殖民地的欧洲列强。然而,这一原则在一战结束后却在客观上推动了世界性的民族解放运动。由于各国一致奉行威尔逊原则,那些受压迫民族或未受国际承认的民族,自然会打着民族自决的名义,来争取其独立地位。

——摘编自田德文《国家转型视角下的欧洲民族国家研究》

(3)根据材料三,结合所学,分析第一次世界大战后世界性民族解放运动掀起新高潮的原因,指出这一时期印度为争取民族独立所作出的努力。材料一 (春秋战国时期)随着夷、夏杂居局面的结束和华夏民族共同体的稳定,出现了华夏(又作“中国”)居中、 “戎夷”分布四方的“五方之民”的观念……这一时期“夷夏之防”不再被强调,因而有关夷夏的记述也着重于言语、饮食、风俗等民族差异及其原因。

——刘正寅:《中国历史上华夏认同的演进与升华》

材料二 自突厥颉利破后,诸部落首领来降者皆拜将军中郎将,布列朝廷,五品以上百余人,殆与朝士参半。唯拓跋不至,又遣使招慰之,使者相望于道。凉州都督李大亮以为于事无益,徒费中国,上疏云云。太宗不纳。

——陈寅恪:《唐代政治史述论稿》

材料三 1761年,乾隆谕示军机大臣: “理藩院专管蒙古事务,尚可兼办回部(今新疆南部地区)。著将理藩院五司内派出一司,专办回部事务”。……

清政府规定凡出现两个以上“灵童”,便采取金瓶抽签的方法,中签“灵童”为合法继承人,这就是“金瓶掣签”制度。理藩院负责对金瓶掣签的掌管,以维护达赖、班禅转生的合法性。

——黄松筠:《中国古代藩属制度研究》

(1)依据材料一,概括华夏认同局面出现的背景。结合所学阐述华夏认同观念的积极意义。(2)依据材料二,归纳“自突厥颉利破后”唐太宗对东突厥的处理方法。结合所学列举唐王朝处理边疆问题的方式。

(3)依据材料三并结合所学,分析清代边疆治理的特点及作用。

材料一 随着日耳曼人建立的西哥特王国经济社会生活的进步,各族人之间逐渐寻求一些共识性法律原则和精神,这些共识日久天长后便又成了约定俗成的习惯法。自7世纪以来,西哥特王国历朝都力求制定一种既适用西哥特人又适用罗马人的普通法,因此,不断编撰法典。这些法典移植了《民法大全》中的具体法律条款。这种普通法体系表明:一方面是封建王国为了缓和民族矛盾,对罗马人的让步;另一方面是随着哥特人受先进地区罗马文化熏陶的加深。公元895年特里布宗教大会又允许在婚姻等方面共同采用教会法规定的原则。公元932年版本的《西哥特法典》成为推行普通法体系的大成。

——摘编自张学仁《浅谈罗马法与日耳曼法的融合》

材料二 拿破仑法典以立法技巧新颖,编排合理,逻辑严谨,概念清晰,语言简明而著称。法典颁布后,不仅适用于法国本土,而且在被征服的德国西部和西南部、意大利、比利时和卢森堡等国家大力推行,并对世界许多国家的民事立法产生了巨大影响。如荷兰、丹麦和许多拉丁美洲国家,以及东欧、亚洲的日本等国的立法,都曾以这个法典为范本。恩格斯曾经指出:“拿破仑法典成为世界各地编撰新法典时当做基础来使用的法典”。

——肖仪《〈拿破仑法典〉的阶级实质》

材料三 西方法律认为公正的司法程序要求在整体上,裁决活动不能偏向诉讼任何一方,裁决活动不应压抑双方当事人的诉讼活动。纠纷各方当事人在诉讼中的法律地位完全平等,彼此都拥有相等或对应的诉讼权利义务。诉讼各方当事人在裁判者前面应有充分的机会、充足的手段陈述自己有关案件事实认定和法律适用的主张,以维护其权益。

——摘编自左卫民《公正程序探析》

(1)根据材料一并结合所学,概述西哥特王国建设“普通法体系”的历史背景。指出日耳曼法的发展在法律方面的作用。

(2)根据材料二并结合所学,分析拿破仑法典成为“基础法典”的原因,指出拿破仑法典对近代资产阶级法律体系的影响。

(3)根据材料三,指出“公正的司法程序”应坚持的原则,结合所学指出西方法律体系中维护司法程序公正的制度。

材料一 汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。若至力农畜,工虞商贾,为权利以成富,大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数。

——摘自司马迁《史记》

材料二 文化和文学的重心下移,跟教育的普及有关……农村下层民众的孩子,学习基础普及的文化知识,主要靠的是分布于乡里村落的乡先生。有些科举落第者回归乡里,参与着不少村学、家塾,这些民间私学分布的时间、空间及其教学层次和灵活度,显然不是官办的州县学校以及书院所能比拟的。现在说到启蒙教育的课本,都会说“三、百、千”,也就是《三字经》《百家姓》《千字文》,《千字文》是最早的,南朝时候就有了。《百家姓》是北宋前期在江浙一带的吴越旧地出现的。《三字经》则出现更晚,一般认为是南宋后期王应麟编的,明代以后又有改动。这样的民间教育,启蒙式教学,渗透到平民阶层,奠定了中国文化近千年来广大而深厚的基础。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:宋代历史再认识》

材料三 五千年中华文化,源远流长,孕育了极其丰富的社会保障思想和内涵,“大道之行也,天下为公”、“国以民为本,社稷亦为民而立”、“家中有粮,心里不慌”、“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”随着历史的不断演进,这些思想也进一步发展演进,为我国古代的社会保障事业建设提供了充分的理论指导……党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视民生建设。党的十九届四中全会提出“坚持和完善统筹城乡的民生保障制度,满足人民日益增长的美好生活需要。必须健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等国家基本公共服务制度体系……”当代社会保障制度的建设,就是为了给需要保障的人民带去及时的帮助和温暖,提高其生活质量和增强其幸福感。

——摘编自《我国古代社会保障思想及其现实启发》

(1)根据材料一,结合所学分析汉初兴七十余年的原因。并举例说明西汉统治者如何应对富者“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者”的现象。

(2)根据材料二,指出宋代基层教育的普及方式。结合所学,简要分析宋代文化下移的背景。

(3)根据材料三,概括指出中国古代社会保障事业的指导理论。结合所学,简述党和国家不断完善社会保障制度的意义。

材料一中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体,人体内部也是一个有机的整体。中医强调和谐对健康具有重要作用,认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调,情态表达适度中和,并能顺应不同环境的变化,其根本在于阴阳的动态平衡。中医诊疗强调因人、因时、因地制宜,体现为“辩证论治”。中医“治未病”核心体现在“预防为主”,重在“未病光防、既病防变、后防复”。中医诊断主要由医生自主通过望、闻、问、切等方法收集患者资料,不依赖于各种复杂的仪器设备。中医干预既有药物,也有针灸、推掌、拔罐、刮痧等非药物疗法。许多非药物疗法不需要复杂器具,其所需器具往往可以就地取材,易于推广使用。

——摘编自国务院新闻办公室《中国的中医药》(白皮书)

材料二5个通商口岸教会诊所(医院)简表

| 时间 | 地点 | 名称 | 创办人 | 备注 |

| 1842.11 | 广州 | 广州医院 | 伯驾 | 美国公理会 |

| 1843 | 厦门 | 诊所 | 赫伯恩 | 美国长老会 |

| 1844.1 | 上海 | 中国医院(后称仁济医院) | 洛克哈特(又译雒魏林) | 英国伦敦会 |

| 1844 | 厦门 | 厦门医院 | 赫本尼 | 美国长老会 |

| 1845 | 宁波 | 眼科医院 | 麦高恩(又译玛高温) | 美国浸礼会 |

| 1845 | 广州 | Lun一hing街诊所 | 德万 | 美国浸礼会 |

| 1848 | 广州 | 金利埠医院(惠爱医院) | 合信 | 英国伦敦会 |

| 1848 | 福州 | 诊所 | 怀特 | 美国美以美会 |

——摘引自郭剑波《论近代“西医东渐”的途径与反响》

材料三19世纪末西方列强不断侵犯中国的主权,同时西方的科学文化技术大量涌入中国。面对民族的危机,一些知识分子要求改良以拯救民族危亡,整个社会上出现了一股改良思潮,中医界亦受到改良主义“中学为体,西学为用”的影响。一些人看到西方医学的长处,欲将中西医学汇通,以发展中国医学,并为此做了一些尝试,在客观上对中国医学的发展也起了一定的促进作用,他们作为学术上的派别称作中西医汇通派。汇通派基本宗旨是吸取西医之长以保存和发扬中国传统医学。

——摘引自陕西中医学院主编《中国医学史》

(1)根据材料一,归纳中医药的特点,并结合所学,简述中医药的成就。

(2)根据材料二,概括该时期西医在中国传播的特征,并结合所学知识,简析该时期“西医东渐”的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析近代出现“中西医汇通派”的主要原因,并简述西医对中国近代医学的影响。

材料一 13世纪之前,中国和西方彼此了解几乎为零。蒙古西征后,以马可·波罗等为代表的传教士、商人和文学作家开启了欧洲人对中国神话般的梦想。18世纪,从器物到文化和哲学思潮,再到文学艺术,“中国热”影响了欧洲社会的方方面面。1700年,路易十四身穿中国服装,坐着一顶中国的八抬大轿现身凡尔赛宫,之后“中国情调”成为引领欧洲时尚的主流。

——赵凤玲《西方中国形象演变的历史图景——13—20世纪前半期西方人眼中的中国》

(1)根据材料一并结合所学,列举两件史实证明蒙古西征对东西方交流的促进作用,并从文化角度回答18世纪欧洲出现“中国热”的原因。

材料二 从19世纪一直到20世纪中期,西方的外交使节、商人、游历者们不再关注中国文化的优秀成分和对世界的贡献,而是从中国的社会、道德、宗教以及中国人的样貌等方面,建构颓败的社会、腐朽的政体以及没落的道德等中国形象,在他们的一再努力下,一个腐朽落后的中国形象呈现在西方人面前,西方国家对中国和中国人充满傲慢的鄙视和偏见。

——赵凤玲《西方中国形象演变的历史图景——13—20世纪前半期西方人眼中的中国》

(2)根据材料二并结合所学,阐述19世纪一直到20世纪中期“西方国家对中国和中国人充满傲慢的鄙视和偏见”的背景。

材料三 新时代的中国用实力向世界展示了如今的强大,随着我国综合国力和国际影响力的提升,在应对一些大的全球性问题上,无不彰显“大国”的责任与担当,“负责任大国”的形象也越来越受到国际的认可。

——何姝妤《新时代中国“负责任大国”形象的构建》

(3)结合所学,指出新时代中国特色大国外交布局的特点,并列举中国在“应对一些大的全球性问题上”做出了哪些贡献,从而“彰显‘大国’的责任与担当”。

材料一:“能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这段话出自康有为《上清帝第六书》,代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营30年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程的质、量、度.洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。“购船置械,可谓之变器,不可谓之变事;设邮使,开矿务,可谓之变事,而不可谓之变政”.这一类变化,虽有图强的意图,然而触及的仅仅是局部东西,“于去陈用新,改弦更张之道,未始有合也”。在列强环伺之下,其“屡见败衄,莫克振救”,已为世人所易见。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:如何使小农走上社会主义道路。马克思指出:无产阶级“将以政府的身份采取措施,直接改善农民的状况,从而把他们吸引到革命方面来,这些措施,一开始就应当促进私有制向集体所有制的过渡,让农民自己通过经济的道路来实现这种过渡;但是不能采取得罪农民的措施.”1894年,恩格斯在《法德农民问题》一文中指出:“当我们掌握了国家权力的时候,……我们对于小农的任务,首先是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有,但不是用暴力,而是通过示范和为此提供社会帮助”。

——摘自纪思《农业社会主义改造的巨大成就》

材料三:商鞅变法对中国历史产生了极其重大和深远的影响。“这一场变法可谓惊天动地,中国历史上只此一回”。然而,对商鞅及其变法的评价却是言人人殊。①从汉武帝开始,汉代“学者耻言商鞅.”,商鞅变法饱受批评。②商鞅学说从阴暗之处重新回到明亮的历史舞台,是在1840年鸦片战争之后.商鞅的强国之道又焕发出了令人难以抗拒的魅力,举国争说法家。

——摘编自王晓荣、赵进《民本观视域下的商鞅变法评价》等

(1)根据材料一,结合所学,分析康有为提出“全变则强,小变仍亡”这一观点的原因,指出“面临数千年未有之大变局”背景下中国近代改革的新主题。

(2)根据材料二,概括马克思和恩格斯关于引导“小农走上社会主义道路”的基本观点,并指出新中国初期我国体现该观点的实践探索。

(3)从材料三中选择一种观点加以阐述。(要求:结合商鞅变法的内容、影响以及评价者的时代背景。)

材料一 唐代官场首重门第。五代门第观念消退,王朝决策权掌握在一批靠个人能力上台的文吏型官僚手中,他们的“家世背景逐渐淡化而个人因素相对受到重视”。宋代文官普遍以个体形式入仕,官员个人的出身问题遂日渐凸显。南宋孝宗时,蔡幼学在殿试策论中写道:“文武之别,有出身、无出身之辨,在古盛时,未闻此法。”南宋中后期官员李曾伯在《谢潼漕请举》中亦云“盖官版虽登,尚以出身、无出身之异”。这反映出在当时官僚群体内部,“有无出身”是一条重要分界线。

──周佳《宋代科举政策背景下的“出身”含义变化》

材料二 它(科举制)已经不能适应时代的需要,其流弊日深。特别是道光、咸丰以后,一方面列强的入侵,通过科举选拔的人才,不足以应付“数千年未有之变局”。一方面西方文化的输入、师夷长技思想的影响,促使一批忧国之士认识到八股取士导致士子只知诗文而不通中外,“心术坏而义理锢”,一批新人开始对科举制度展开了越来越猛烈的抨击。有人开始提出改革科举制度的建议,也有人开始对沿袭了千余年的考试制度进行大胆的变通和探索。

——李世愉、胡平《中国科举制度通史·清代卷》

材料三 德才兼备、以德为首是孙中山选拔人才的标准。他说“当议员或官吏的人,必定是要有才、有德、或者有甚么能干,才能胜任愉快的。”又说:“有才有德的人才能当我们的公仆。”

——房列曙《论孙中山的文官考试思想》

(1)根据材料一简述唐宋选官制度的变化,并结合所学分析该变化出现的制度原因。

(2)根据材料二概括道咸以后科举制度受到抨击的原因,并结合所学简述清朝末年清政府对科举制“大胆的变通和探索”。

(3)根据材料三并结合所学,概括孙中山的文官考试思想,并指出其思想的影响。

材料一:隋唐的中国的是一个庞大国际网络的核心部分,中国以其文化与经济的优势支持了军事活动,一度将北边游牧民族压服,形成一个无可匹敌的大帝国。经由羁縻州府结合外族的帝国外围,经由册封制度吸纳邻近国家依附于帝国体制。然而,更外一层则是吐蕃一类独立的势力,时友时敌,和战不定。以中国为首的东亚世界,与先后由波斯、大食为核心的中亚及西亚,在中亚颇多接触,国际上也以远交近攻的策略,发展为多角的关系......

--许倬云《万古江河--中国历史文化的转折与开展》

材料二:(1816年)阿美士德担心如果拒绝行叩头礼,清廷会对小斯当东、对广州商馆留有不利印象,以至于产生不良后果。使团成员的小斯当东则坚决反对大使行跪拜礼。他认为,如果不考虑对中国仪式的反对意见,就会对先前马戛尔尼使团的声誉造成伤害,东印度公司的在华贸易利益也不可能会得到实现,抛开这些,行叩头礼也是对国家荣誉和尊严的牺牲,英国将不可能以任何方式来获得国家利益和商业利益。

--巩树蓉《小斯当东与阿美士德使团访华》

材料三:阿美士德访华使团结束后,阿美士德曾于1823年至1828年出任印度总督。他通过第一次英缅战争,迫使缅甸贡榜王朝割让了阿拉干,德林达依和阿萨姆。

--英亨利·埃利斯《阿美士德使团出使中国日志》

(1)根据材料一回答隋唐民族关系的三种类型并分别举例说明。指出中国与大食国交往对世界文化的重要贡献。

(2)请结合所学知识分析当时中国在与他国交往中,为何坚持要求他国行“跪拜、叩头礼”?根据材料二概括小斯当东为什么坚决反对“中国跪拜礼”?结合材料二和所学知识指出当时的欧洲国家已经建立起怎样的外交制度?

(3)根据材料三并结合所学知识指出第一次英缅战争是在欧洲各国建立的何种国际关系体系背景下爆发的,该体系有何特征?根据材料二、三并结合所学知识从国际法应用角度分析西方国家有不同态度的原因。

材料一

材料二 综观美利坚民族的形成大体可分为三个时期:民族渐进时期(1607~1689年)民族急进时期(1689~1763年)民族跃进时期(1763~1776年)。从1607年至1776年仅170年左右就形成了一个独立的民族,其速度之快在世界各民族的形成史上是罕见的。

——摘编自张玲蓉《移民:美国历史发展的动力》

材料三 在美国南北战争期间,外来移民不仅支持林肯当选总统,而且还推动林肯政府尽快发表了《解放黑人奴隶宣言》。外来移民在革命中起了生力军的作用,黑人移民及其后裔是赢得内战胜利的关键,整个内战共25万黑人参加了大小450次战斗,“以他们的血,折碎的骨头和撕碎了的尸体”、“铺下一条红色的道路”。

——摘编自张玲蓉《移民:美国历史发展的动力》

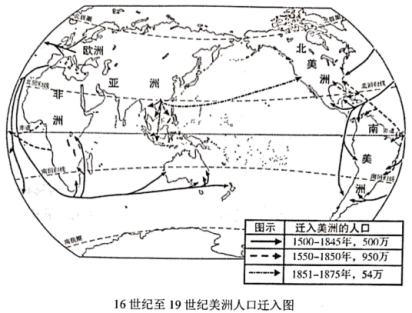

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16-19世纪中期美洲移民的主要来源,并分析造成这一现象的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出标志美利坚民族形成的历史文献及美国独立战争性质。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳美国南北战争爆发的背景及影响。