①中华文明起源多元一体 ②新石器时代文化之间存在交流与互动

③中华早期文明全面辉煌 ④由“多元邦国”进入到“一体王朝”

| A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |

| A.严惩犯罪,法律面前人人平等 | B.规范王国社会秩序,巩固王国统治 |

| C.预防犯罪,稳定社会秩序 | D.按律量刑,追求法律地位平等 |

中国的洋务运动与日本的明治维新产生于同一历史时期,变革的出发点都是救亡图存,但是最终的结果却大相径庭,可谓同途殊归。

材料一 1854年,英国提出“修约”,1856年,清政府拒绝了英、法、美三国的“修约”要求,第二次鸦片战争爆发,战后中国被迫签订《天津条约》和《北京条约》。1854年,美国海军准将培理率领舰队武力叩关,日本被胁迫签订《日美亲善条约》(即《神奈川条约》)。

——摘编自上海高级中学历史课本

材料二 19世纪中期,日本西南诸藩武士为主力的倒幕派,提出“尊王攘夷”口号,武装倒幕。19世纪中期,太平天国运动兴起后,清朝正规军无法抵御,起用地方武装,地主曾国藩、李鸿章等先后组建湘军和淮军镇压太平天国运动。

——摘编自上海高级中学历史课本

材料三 1868年,日本决意效法欧美,“脱亚入欧”,实行明治维新,通过“版籍奉还”和“废藩置县”消除各地藩阀势力,加强中央集权,实行地税改革,使政府获得稳定收入。废除士、农、工、商身份等级制度,倡导四民平等。移风易俗、开化社会文明……面对中西交汇的“千古变局”,洋务派提出“中学为体,西学为用”的主张,要求在保留中国固有政治制度和纲常名教的前提下,“力师西法”。清政府放手一批手握实权的廷臣督办军事和民用企业。清政府也曾派幼童留学美国,但1881年全数召回。原因是“外洋风俗,流弊多端,各学生腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习,即使竭力整饬,亦觉防范难周,极应将局裁撤。”

——摘编自上海高级中学历史课本

请回答:

(1)据材料一,指出中日面对列强要求的应对有什么不同?结果如何?

(2)据材料二,指出中日面对民族危机的反应有什么不同?

(3)据材料三,从指导思想、中央与地方关系、国民身份和文明开化方面比较中日改革的不同结果,指出两国改革同途殊归的原因

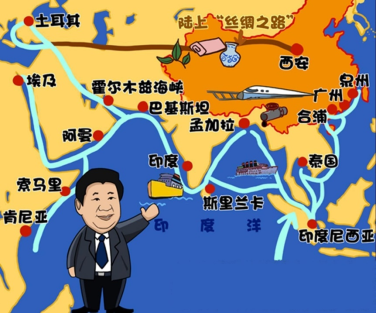

“一带一路”示意图

“一带一路”分别指的是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略,对我国现代化建设和屹立于世界的领导地位具有深远的战略意义。“一带一路”战略构想的提出,契合沿线国家的共同需求,为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗,是国际合作的新平台。“一带一路”战略在平等的文化认同框架下谈合作,是国家的战略性决策,体现的是和平、交流、理解、包容、合作、共赢的精神。

请回答:

(1)“一带一路”的提出,具有深厚的历史文化背景,中国古代有路上丝绸之路和海上丝绸之路,丝路兴则国兴,请列举,丝路的兴盛伴随过历史上哪些王朝?

(2)历史上为了保障丝绸之路的通畅,设立过哪些机构?

(3)南宋时,由于西夏的阻隔,经济重心的南移,海上丝绸之路兴盛起来,当时著名的三大外贸港口分别是?官府管理贸易事务,征收商税的机构是?该机构所在港口,专供外国人居住的场所是?用于番货交易的是?

(4)“丝绸之路”被誉为“文化运河”,请列举5项中外经济文化交流成果。

| 鸦片战争 | 开眼看世界,师夷长技以制夷 |

| 第二次鸦片战争 | 采西学,制洋器,中学为体、西学为用 |

| 甲午中日战争 | 引进进化论,维新变法 |

| 八国联军侵华战争 | 主张共和革命 |

| A.“中国人太难改变……不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”—鲁迅 |

| B.魏源、李鸿章、康有为、孙中山虽然引领思潮,但都有不同程度的局限 |

| C.近代中国的思想变革由浅入深,逐次递进 |

| D.思想潮流的演进,推动中国由传统社会逐步向现代转型 |

| A.儒学的产生因中央集权需要 | B.儒学的发展因人们认知进步 |

| C.儒学的演变因时代发展需求 | D.儒学的影响因内涵完善深远 |

| A.中国的主权和领土完整遭到破坏 |

| B.中国自给自足自然经济基础被破坏 |

| C.为中国资本主义的产生创造主观条件 |

| D.中国开始一步步沦为半殖民地半封建社会 |

材料一 《后汉书》记哀牢夷(位于缅向云南交界处)种植棉花,“绩以为布,幅广五尺”,哀牢夷被汉征服后,植棉东传到广西及越南边境一带。越南语中的“ Kopaih”指的就是棉花,转译成汉文就是“古贝”。7世纪左右,植棉逐渐传布到广东及福建,棉花一词摆脱越南语的发音,而采用中国音的译名“吉贝”。

棉花另一个发音从梵语Pat演变而来,译成中文被称为叠毿(die),白叠等。《新唐言》记载:“西州交河郡(位于西域)土贡:丝、布。“唐初编撰的《梁书》载:“高昌国(位于天山南路)多草木,草实如茧,茧中丝如细轳,名日自登子,国人多取织以为布。

——摘编自赵冈《中国棉纺织业史》等

(1)阅读材料一,指出棉花传入我国的路线。依据材料说明作者的研究方法。材料二 棉花传入中国之前,中国人衣服的主要原材料,富贵者是丝,平民百姓则以麻、为主。至唐代,在广大内地,棉布还是稀有之物。元朝时,阅广广泛种植棉花,“纺织为布"”;“一妪名黄道葵者,自崖州来,乃教以做捍、弹、纺、织之是”,推动了松江地区棉纺织业发展。1289年,元朝政府在浙东,江东、江西、湖广、福建设置木棉提举司,责民岁输棉布十万1296年,又颁布江南税则,规定棉花和棉布为夏税征收的实物。到了清代,“天下无不衣棉之人无不宜棉之土”。

(2)阅读材料二并结合所学,分析元棉纺织业迅速发展的原因及影响。| A.追求灵魂升天 | B.倡导信仰得救 | C.批判教皇专制 | D.否定教会特权 |

①民族上追求多民族国家和谐统一②政治上强调德法并重,追求政通人和

③治国理念上强调不法古、不循今④思想文化上追求兼容并蓄、和而不同

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |