材料 课吏馆原本是各省为候补官员设立的学习机构。湖南巡抚陈宝箴于1897年将课吏馆纳入湖南维新大业,他认为,外患日亟、国运不昌之际,要想有所作为,“其要者,在懂吏治、辟利源,其大者在变士习、开民智、敕军政、公官权”。同年十二月,梁启超上书陈宝箴,将“开民智”、“开绅智”、“开官智”视为“一切之根本”,而“开官智又为万事之起点”。

1898年,由署按察使黄遵宪拟定的《会筹课吏馆详文》刊发。改造后的课吏馆,最高负责人为“总理”,实质性的下设机构称为“问治堂”。……馆中各课分为六类:一是“学校”,凡兴学育才、移风易俗、开启民智等等。二是“农工”,包括农桑、种植、工艺、制作,希以此养育民众、丰富物产,借此收复利权,提高与日见增多的洋货的竞争能力。三是“工程”,四是“刑名”,五是“缉捕”,六是“交涉”,“凡通商、游历、传教一切保护之法,均归此类。”课吏馆另有“馆规”,有学习制度等。……考核采用积分制,共分三类:“勤业”“善问”“进益”。每人均按上述三类计分,列入表格,每月以90分为合格。

课吏馆新定的章程,既有对旧有制度的合理吸收,更多的是结合维新需求而作的改弦更张。……可惜事与愿违,“办理不善”“未闻实效”八字几乎成了戊戌维新时期湖南课吏馆的定评。随着梁启超、谭嗣同、黄遵宪的辞别,湖南维新事业很快跌入谷底,紧随其后的便是政变发作,各项新政摧毁殆尽,课吏馆也因早产而夭折。

——改编自张求会《近代湖南课吏馆初论》

根据材料,结合所学知识,对近代湖南课吏馆进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

材料 如表为2022年漳州圣杯屿元晚期沉船出水的部分瓷器,沉船遗址位于福建省漳州市古雷半岛东侧的圣杯屿海域。该海域是古代南北海上交通的重要航道,同时由于暗礁丛生,海况复杂,也是一处历史性海难多发区。

| 器物名 | 用途 | 产地 | 发掘地 | 特征 |

青瓷香炉 | 祭祀器 | 浙江龙泉窑 | 漳州圣杯屿 | 灰白胎,胎质较致密。施青釉,釉色泛青白,内施釉至上腹,部分内下腹及内底露胎,外施釉至足。外腹部印三周弦纹。腹部凸起处刻双圈弦纹。外下腹转折处贴塑三个蹄形足,足底凌空。 |

青瓷盏 | 茶器 | 浙江龙泉窑 | 漳州圣杯屿 | 灰白胎,胎质致密。施青釉,釉色泛青黄,内满釉,外施釉至圈足。敞口微敛,斜弧腹,小圈足。内底下凹,外底心乳突。内外腹壁胎体轮旋痕明显。 |

青瓷高足杯 | 酒器 | 浙江龙泉窑 | 漳州圣杯屿 | 灰白胎,胎质致密。施青釉,釉色泛青黄。内外满釉,仅足端刮釉。内下腹刻双圈弦纹,内底心印花卉纹。外底内轮坯痕明显。 |

青瓷印花盘 | 食用器 | 浙江龙泉窑 | 漳州圣杯屿 | 灰白胎,胎质较致密。施青釉,釉色泛黄,内满釉,外施釉至足,外底露胎。内中腹印一圈花草纹,内下腹印一圈展开的莲、菊花卉纹,内底心印花卉纹。外腹刻菊瓣纹。 |

材料一 地方志是记载地方情况的百科全书,“治郡国者,以志为鉴”。宋朝,地方志逐渐定型。明清时期,朝廷统一规划方志体例内容,基本涵盖疆域、风俗、户口、学校、祠庙、人物等纲目。人物纲目往往下设忠臣、孝子、列女等目。风俗则记载了具有地域特色的衣食住行、岁时节日等,修志者会对习俗美恶进行褒贬,“以示惩劝”,并肯定一些地区“虽在边土,亦与中州无以异也”。贵州、广西等地的地方志大多专设《土司》条目,对土司的守土之功予以肯定;还尤重学校、选举等条目,详载本地书院、社学,以激发学子崇学之情。

——摘编自刘永强《明代方志功用说探研》等

材料二 民国时期,地方志的编纂进行改革和创新。“旧志卷首常列圣制一门,尊王之意也,而今删去圣制一条。”“星占”、“象数”等内容多被“经纬度”、“气候”等取代;礼乐、列女等门类逐渐减少,增添了实业、交通、金融、卫生、外交等新生事物。有些方志将大事分为国际、国内两栏,将电线、铁路、公路、县城等以图例的形式清晰标注,并为一些实业家和革命党人进行记述宣传。

——摘编自萧放《近代以来新方志学研究与编修实践》等

(1)根据材料一,概括古代地方志的功能。

(2)根据材料二并结合所学,评析民国时期地方志编纂的变化。

(3)根据上述材料并结合所学,简述编纂地方志应该包括的要素。

材料

| 书名 | 摘编内容 |

| 胡适《再论中学的国文教学》(1922年) | 中学国文的理想标准是:人人能以国语自由发表思想;人人能看平易的古书;人人能做文法通顺的古文;人人有懂得古文文学的机会。 |

| 徐复观《中国人的耻辱,东方人的耻辱》(1961年) | 胡适由过分的自卑心理,发而为狂悖的言论,想用诬蔑中国文化、东方文化的方法,以掩饰自己的无知,向西方人卖俏,因而得点残羹冷炙,来维持早已掉到厕所里去了的招牌。这未免太脸厚心黑了。 |

| 唐德刚《胡适杂忆》(1996年) | 胡适之先生的了不起之处,便是他原是我国新文化运动的开山宗师,但是经过五十年之考验,他既未流于偏激,亦未落伍。开风气之先,把我们古老的文明,导向现代化之路。熟读近百年中国文化史,群贤互比,胡老师是当代第一人。 |

| 吴根友《简论五四新文化运动前后胡适的“历史观”》(2013年) | 改革开放以来的近40年来,学术界对胡适的整体评价逐渐由负面转向正面,进而更加全面,对其“历史观”学术价值与产生的问题分析,也趋于客观。 |

(2)指出徐复观、唐德刚、吴根友三位学者对胡适评价的倾向,结合史实简述各自的依据。

材料 历史分期能帮助史家理解世界历史的发展趋势和规律,并使读者更易理解世界历史的变化和连续性。无论史家做何种历史分期,都不可避免地要采用某种衡量、筛选历史的尺度或标准,都不能不依赖于某种历史观。如1666年荷兰历史学家霍恩纽斯提出的“古代一中世纪一现代”理论,认为古罗马与古希腊时期为古代,中世纪指“黑暗时期”,文艺复兴后则被定义为现代。随着19世纪末欧美军事和经济实力的全球扩张,这一理论得以向全世界传播。

——摘编自李友东《20世纪以来世界历史分期问题探讨》

请就材料中的世界历史分期观点进行评析。(要求:观点正确,解释合理,史论结合,表达流畅)

材料一 19世纪中期,英国2%最富有的人所聚敛的财富占国民总收入的40%,体力劳动者在国民总收入中所占的比例从1803年的42%下降到1867年的39%。政治家托玛斯·卡莱尔由此认为,政府的“自由放任”成为了“财富主义的真理”。1848年马克思、恩格斯明确指出:“现代的工人……并不是随着工业的进步而上升,而是愈来愈降到本阶级的生存条件以下,”直到20世纪初,国家作为一种超社会力量对分配加以调节,才使贫困问题逐步得到解决。

——摘编自刘金源《财富与贫困的悖论——论英国工业化的失误及其原因》

材料二 十月革命后建立起来的第一个社会主义国家苏联工业基础薄弱。斯大林认为,苏联处于资本主义的重重包围中,必须最大限度地集中资源和力量走向社会主义。1928—1937年,苏联实行了两个五年计划,1936年,苏联新宪法明确规定,苏联是工农社会主义国家,它的经济基础是生产资料的社会主义公有制,实行各尽所能、按劳分配的原则。1937年苏联国民收入由1913年的210亿卢布增加到963亿卢布,人民总消费水平提高了一倍。30年代苏联第一次消除了失业,实行免费医疗、社会保险和退休金制度。

——据中共中央宣传部理论局《世界社会主义五百年》

材料三 新中国成立后不久,中国共产党认识到只有实现社会主义工业化,才能有全国人民的富裕生活,只有实行社会主义,才能有全国人民的共同富裕。在一段时间内,由于对“什么是社会主义,怎样发展社会主义”这个基本问题理解和实践上的一些失误,使共同富裕一时成了空中楼阁。改革开放促进了社会生产力的快速发展,开辟了通过一部分地区一部分人先富起来,先富带动后富,最终达到共同富裕的途径,到20世纪末,全国农村贫困人口的温饱问题得到基本解决,逐步建立起国有企业下岗职工基本生活保障制度,失业保险制度和城市居民最低生活保障制度。

——据张雪梅《新中国成立后的共同富裕思想与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国工业化进程中贫富差距问题产生的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联提高国民收入的举措,并简要评析举措实施的效果。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立以来探索共同富裕之路的特点,并从中外联系的视角分析新中国推进共同富裕的重大历史意义。

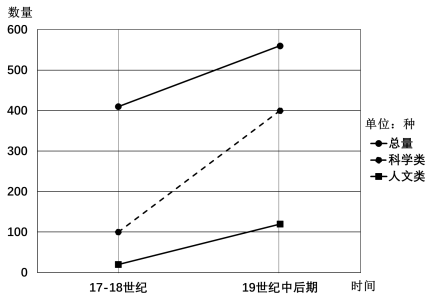

材料一 下图是17—18世纪和19世纪中后期中国所译西书变化图

材料二 下表是近代中国人所译西书简表

| 译书人 | 译书名称 |

| 李善兰(1811—1882) | 《几何原本》《谈天》《重学》等 |

| 徐寿(1818—1884) | 《化学鉴原》《化学考质》《化学求数》等 |

| 华蘅芳(1833—1902) | 《代数术》《三角数理》《微积溯源》等 |

| 杨廷栋(1778—1950) | 《万法精理》(孟德斯鸠著) |

| 胡适(1891—1962) | 《最后一课》《弑父之仇》等 |

——摘编自马祖毅《中国翻译简史》

(1)根据材料一、二,概括近代中国译西书活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对近代中国译西书活动进行简要评析。

材料 德意志帝国建立后,已经成为帝国宰相的俾斯麦根据当时的国际国内形势调整了德国的外交政策,推行所谓的大陆政策。有学者称,德国之所以采用大陆政策是因为德意志帝国从一开始就背负着一种法国抵押,“在将来,德国的每一个外交方面的敌人都可以无条件地指望法国的支持”。在这种形势下,俾斯麦政府选择了拉拢可能成为法国盟友的国家,使之不能复仇的政策来作为基本的外交路线。这一政策被一些学者称为“保守性的和平政策”或“保障和平的政策”。按照俾斯麦自己的话说,“如果法国不愿和我们保持和平,我们就必须阻止她找到盟友。只要没有盟友,法国就对我们构不威胁”。国际形势也有利于俾斯麦推行上述外交政策。俄、英、奥三国为争夺近东巴尔干地区一直矛盾重重,鉴于这些矛盾,三国都想保持与德国的友好关系,争取其支持。

1890年俾斯麦下台,德意志帝国在对外战略方面开始改弦易辙,继俾斯麦之后的卡普里维政府在德皇威廉二世的授意下,打出了“新路线”的旗帜,在国际战略方面开始滑离俾斯麦所制定的欧洲安全政策的轨道。威廉二世宣称:“巨浪在有力地冲击着我们的国门,并且催促着我们作为一个大国维持我们在世界上的地位,换言之,遵循一个世界政策。”1897年12月6日,比洛夫在帝国议会一次涉及对华政策的演说中对“世界政策”做了明确解释:“德国人让他们的一个邻国占有陆地,另一个邻国得到海洋,而只给自己留下天空,自命清高,这样的时代已经过去了。……总之,我们不想将他人挤到阴影中去,但是我们也需要阳光下的地盘。”

根据材料并结合所学知识,对德意志帝国的“大陆政策”与“世界政策”进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 1915年,日本学者稻叶岩吉发表专著《满洲发达史》,梳理中国东北地区的历史,尤其关注明、清两代,并论证满洲和朝鲜与日本的历史渊源。稻叶认为“满洲种族”是自古以来身份边界清晰固定的共同体,他们世居中国东北,是汉族的“入侵”破坏了他们的自给自足状态。日本东洋学者以欧洲近代民族主义的理论和体质人类学的相关知识为框架,从血统层面把汉满做出绝对的区分,同时以地理板块为依据,认定满族有其“固有领土”,进而有政治上建立现代国家的合法性。

—摘编自冯乃希《中国历史叙述中的民族政治》

材料二 中国共产党从成立伊始就开启了建设中华民族共同体的进程,党的“一大”纲领明确规定接纳党员不分民族,倡导民族平等。土地革命时期,1931年,中华苏维埃共和国制定的《宪法大纲》规定汉族和各少数民族在苏维埃法律面前一律平等;在长征途中,党和红军制定正确的民族政策、执行严格的民族纪律,争取到广大少数民族同胞的支持。抗日战争时期,毛泽东在《论新阶段》的报告中指出:“我们的抗日民族统一战线,不但是国内各个党派各个阶级的,而且是国内各个民族的。”中国共产党领导中华各民族联合抗日使中华民族共同体深入人心。新中国成立后,毛泽东领导确立的各民族“多元一体”、实行民族区域自治制度的多民族统一国家,不仅从政治上、制度上保障民族平等,而且通过加强文化和情感建设,增强民族认同,使中华民族成为一个容纳了地域、政治、经济、文化多种因素的共同体。

—摘编自王芳《从中华民族伟大复兴视野看毛泽东对近代民族主义的超越与重塑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《满洲发达史》中的主要观点并予以评析。(2)从材料二中任选一个阶段,概括中国共产党建设中华民族共同体的主要举措,并结合所学知识分析其意义。

材料一 1834年8月,英国政府出台《济贫法修正法案》,该法案的颁布实施标志着英国正式进入“新济贫法”时代。《新济贫法》实施“劣等处置”和“济贫院检验”原则。“劣等处置”原则旨在降低救济水平至有工作的劳动者生活水平以下,以此刺激贫民勤奋工作,早日走出济贫院回归正常就业;“济贫院检验”原则意味着济贫对象必须进入济贫院才能获得救济。但院内救济数量有限且申请程序极为复杂,贫民进入济贫院要接受严刑拷打,被贴上“犯罪”的标签,并终身剥夺人身自由和政治权利。

——摘编自薛俊强 吴大娟《恩格斯对英国“济贫法”的批判及其当代价值意蕴》

材料二 “于是他们订下了规矩,让所有的贫民自行选择:要么在习艺所里慢慢地饿死;要么在习艺所外很快地饿死。为此,他们分别与自来水厂订立无限制供水的合同,与谷物商订立定期供应少量燕麦片的合同;规定每天开三餐稀粥,每周两次发放葱头一个,星期日增发面包卷半个……但理事会里都是些老谋深算的人,他们早已考虑到对付这种局面的办法。你要得到救济,就得进习艺所,喝稀粥;这就把人们吓退了。”

——节选自查尔斯·狄更斯《雾都孤儿》译本

(1)根据以上材料,指出节选小说片段在研究英国社会救济问题上有何史料价值。

(2)根据材料并结合所学,评析19 世纪英国的社会救济制度。