材料一 公元前6世纪的波斯帝国,从东部边陲到西南边境的广袤地区都被不同的道路以及分布在沿途的驿站所连接,其中最著名的是从小亚细亚的以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”,它全长2400多千米,设施完善,每隔25千米左右设一驿站,驿站备有马匹并提供基本的补给。据现代学者估计,利用信使和专门挑选的快马传递信件,依靠波斯帝国的中继系统可以在12天内横跨超过2500公里的距离,帝国会定期派巡查员检查并维护道路与驿站,所有执行公务的人员在各级道路往来通行时,都需持有国王或地方总督签发的旅行许可文件。

——摘编自李智《从苏美尔到波斯;古代西亚驿路体系的发展与特点》

材料二 罗马帝国时期,为了更便捷地获取情报和使命令快速下达,罗马帝国在其广阔的统辖地区到处设立驿站,依靠一站接一站的办法,沿着罗马大道一天跑上100英里也没有问题。驿站的管理者主要是由市镇议会任命的包税人,驿站周围居住的居民负责驿站的维修,道路沿线的城镇为信使提供食品和马匹,驿站主要服务于公务来往,只有拿到皇帝或级别较高的官员颁发的通行证后,才可使用驿站的服务,并按公示固定付费,对违规使用通行证的人,按照法律进行严厉的惩罚。

——摘编自葛臻明、牛秋实《秦汉帝国与罗马帝国的交通及社会比较研究》

材料三 德国哲学家黑格尔(1770-1831)站在欧洲文明的视角上将世界历史分为四个阶段,以四个王国来表达,分别为东方王国、希腊王国、罗马王国和日耳曼王国,分别代表古代欧洲文明的“幼年时期”“青年时代”“壮年时代”和“老年时代”。……之所以罗马文明比希腊文明更厚实、更成熟,主要在于制度文明和社会伦理文明在罗马文明中已经开始形成,并最终决定着日后西方文明发展的趋势。

——摘编自兰奇光《罗马文明历史地位的重新评价》

(1)根据材料一、二,概括波斯帝国与罗马帝国驿站建设的共同点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代世界的大国修建驿站的原因并简析意义。

(3)根据材料三并结合史实,说明“罗马文明比希腊文明更厚实、更成熟”的理由。

材料一 随着商品经济的不断发展,西欧各国为了得到比较充裕的东方商品,他们迫切希望绕过地中海开辟一条通往印度和中国的新航路。商品经济在西欧迅速发展以后,西欧各国迫切需要铸造货币用的贵金属。但是,从14世纪到15世纪中叶的150年间,西欧的金矿、银矿不仅逐渐减少,而且还有大量的资金流出欧洲。到15世纪下半叶时,西欧各国商人普遍对黄金发生了炽烈的渴望。另外,《马可·波罗游记》在欧洲传播以后,西欧的上层社会中形成了一种风潮——“拜金狂”。

——摘编自刘景珍 傅利华《试论新航路开辟殖民掠夺与近代欧洲初期社会经济》

材料二 新航路开辟以后,欧洲商人开始直接同世界各地建立商业的联系,他们把亚洲的茶叶、丝绸、瓷器、香料,非洲的黄金、象牙,美洲的黄金、白银、玉米、烟草,以及欧洲的技术、工艺品等远销世界各地,赚取丰厚利润。随着商业贸易的发展和市场的扩大,股份公司、证券交易所纷纷出现,商业地位日益重要,贸易中心也由原来的地中海沿岸转移到大西洋沿岸。美洲的白银大量流入西班牙,再从西班牙流向热那亚,最后甚至流入奥斯曼帝国。在白银向东流动时,所经地区物价迅速上涨,货币贬值。

——摘编自王蕊《浅谈新航路开辟的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析欧洲人热衷于开辟新航路的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新航路开辟对欧洲产生的影响。

材料一

材料二 在西方,自由思想可以追溯到古希腊。古希腊文明孕育并产生了自由思想。古希腊人的自由思想是精神上的自由,而非为所欲为。古希腊文明的民主政治、理性精神、民族性格这三个方面的内容规定和影响了其自由思想的产生。

——摘编自陈茂华《论古希腊文明与自由思想》

根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二的理解。材料一 中国国情的特点是民族众多、地域辽阔、地区差别较大,中央政府要对之实行有效管理,就必须建立和健全便于加强控制的地方行政体制。元朝是一个幅员辽阔的大帝国,它“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,疆域“有难以里数限者”。以今日地理来说,帝国的势力所及,北到北冰洋,南到越南、泰国北部,东南至海而达澎湖,西至东欧和西亚。在这样大的国土内,政治、经济情况当然差别很大,元朝统治者便采用多种形式来实行管理。

——摘编自柏桦著《中国政治制度史》

材料二 改土归流源于明朝。清朝建国初曾对部分土司改置为流官。康熙三十二年(1693年),苗民以弃暴归仁,奔诉永顺司,此时皆言为保靖宣慰司管辖。至四十二年,始皆输诚纳粮,设百户、寨长。雍正五年三月,湖北总督傅敏“会同黔省预筹擒捕不法花苗(土司)”。九月,清兵进入湘南,收吐司之权,对其家属作出安置,改土归流付诸行动。十一月,官兵抵达桑植境内,地方土(民)、苗(民)载道欢迎,土司缴印归诚,改土归流进展十分顺利。

——摘编自周妮《清代湖南“苗疆”改土归流时间与秩序考论》

材料三 土司制度作为民族地区的自治制度曾维护着边疆民族地区政治文化的原生性和多元性,清政府推行的改土归流政策以加强中央王朝对边疆少数民族聚居区的统治,有利于统一多民族国家的建设。

——摘编自聂迅《清代土司基层社会治理组织体系重构:以改土归流地区为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明元朝为巩固统一多民族国家采取的地方管理措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期改土归流的特点。

(3)根据材料二,三并结合所学知识,说明清朝前期改土归流的历史意义。

材料一 1492年,航海家哥伦布踏上了美洲的土地,不仅打破了世界各大陆间的隔绝状态,还使得新大陆的玉米、马铃薯、番茄、花生、橡胶、可可以及烟草等种植作物传入旧大陆。15~16世纪,玉米、马铃薯先后被带入西班牙,并在欧洲传播,最终被引入亚、非诸国,成为人类最重要的粮食作物。其中,土豆每到一个国家都获得一个或几个名称,如:意大利人称其为“地豆”,法国人称其为“地苹果”,美国人称其为“爱尔兰薯”,中国人称其为“洋芊”“土豆”等,马铃薯高产、易储存的特点,使其备受欧洲人推崇,爱尔兰人曾一度主种马铃薯,因此引发了马铃薯晚疫病,导致粮食大危机。

——摘编自马莉《美洲印第安物质文化在世界的传播》

材料二 明清之际,玉米、番薯、马铃薯等美洲高产作物的引进与推广,不仅改变了我国主要粮食作物种类的构成,还使边际土地得到充分利用。棉花与玉米、玉米与甘薯的间作以及小麦与玉米、水稻与甘薯的套种模式也在各地获得一定发展。西葫芦、笋瓜、辣椒等也在部分省区渐成蔬中要品、每食必备;烟草、花生等经济作物的种植也达到了一定的程度,成了农民谋生致富的重要手段。

——摘编自王思明《美洲原产作物的引种栽培及其对中国农业生产结构的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述美洲作物在世界传播的原因及其特点。(2)综合上述材料并结合所学知识,分析美洲作物传播对明清社会的积极影响。

材料一 相传黄帝与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融会蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398 年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。迁都洛阳后,孝文帝积极推进改革,改拓跋鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492 年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期华夏族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。(2)根据材料二,概括北魏拓跋鲜卑统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展” 的角度,分析其历史意义。

材料1 中国人民抗日战争纪念馆坐落于中华民族全面抗日战争的爆发地——北京卢沟桥畔的宛平城内……纪念馆正前方是面积8600平方米的抗战广场……广场中央矗立着象征中华民族觉醒的“卢沟醒狮”雕塑,广场中轴线两侧各分布着7块草坪,寓意“七七事变”爆发地和中华民族的十四年抗日战争。

——李泽伟《中国人民抗日战争纪念馆:铭记日军侵华历史》

材料2 卅万亡灵,饮恨江城……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文

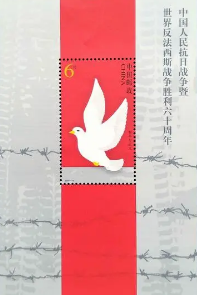

材料3 中国邮政发行的纪念抗日战争胜利60周年小型张(见下图),主图“和平与正义”表现的是冲破铁丝网的和平鸽。

(1)结合所学,指出材料1中“十四年抗日战争”的历史依据。

(2)材料2中“兄弟同心,共御外侮”指的是什么?分别列举正面战场与敌后战场的一场战役,以彰显中国人民在抗战中“捐躯洒血,浩气干云”的气概。

(3)上图的寓意是什么?结合所学说明中国人民抗日战争胜利的伟大历史意义。

(4)综观中国的抗战纪念活动,形式越来越丰富,内涵越来越深刻,这有着怎样的现实意义?

8 . 现代化是近代以来中国人民长期追求的目标,主要包括政治民主化、经济工业化、思想理性化等等。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1842年签订的《南京条约》,开启了近代中国与列强的不平等关系。近代以来的屈辱历史,促使先进的中国人“开眼看世界”,进而追寻现代化之路。这种追寻在晚清时期经历了“求富自强”“变法自强”“立宪自强”三个阶段的演进。然而,中国早期现代化仅仅是清廷及部分社会精英主导的有限变革,未能实现中国现代化的长远发展。

——摘编自郭若平《从近代历史进程看中国式现代化》

材料二 从“一五”时期起到“四五”时期,我国逐步建成了一批门类比较齐全的基础工业项目,涉及冶金、汽车、机械、煤炭、石油、电力、通信、化工、国防等诸多领域……在铁路、交通运输等基础设施建设方面,也有明显的进展……在毛泽东生前,中国不仅已经能够自行设计和批量生产汽车、飞机、坦克、拖拉机等,而且成功地爆炸了原子弹、氢弹,试制并成功发射了中远程导弹和人造卫星。这些进展,使全世界为之震惊。同时,我们还通过兴修水利、开展农田基本建设、培育推广良种、提倡科学种田,较大幅度地提高了粮食生产水平和抵御自然灾害的能力。

——中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚清现代化三个阶段的具体历史事件,并评价“求富自强”这一阶段的现代化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括这时期我国社会主义建设的重大成就。

材料一 在1150年之后,欧洲便进入了“间接农业消费”阶段,在此阶段,封建制度和贸易发展携手并进,地主的代理人有足够的剩余产品出售。而当时正在进行的“十字军东征”(1096~1270年)使贫穷的欧洲人接触到了东方富裕的物质文明,刺激了西欧封建主对精美的装饰品和奢侈品如香料、染料、宝石、丝绸、锦缎等物的需求,一些商人(以意大利的热那亚和威尼斯商人为主)开始从事东方与西欧间的远途贩运。这样,在西欧的一些交通要道逐渐兴起了贸易中心。最初的贸易中心只是一些定期的集市,随着时间的推移,这些集市发展为常设性的中心,伴随商业活动而来的衣食住行等日常需求吸引了越来越多的人前来谋生,这些贸易中心也逐渐成为手工业和商业的集聚地,并为农民提供了可能的落脚地和就业场所,城市和市民阶层逐渐兴起。

材料二 在中世纪前期西欧封建化的过程中,古罗马帝国时期城市享有的内部自治特权消失殆尽,所有城市都臣属于某个甚或几个领主,每个城市居民(教士和服兵役者除外)须向领主交纳“领主税”。领主的无节制的盘剥使得一些城市武装反抗领主,如1067年芒斯市民起义和1112年拉昂市民骚乱等。市民们期望国家权力给他们提供保护以便使其免除领主盘剥的愿望日益强烈。13世纪中,一些国家的君主站到城市一边。法国国王腓力普二世(1180~1223年在位)给王室直属领内的许多城市颁发特许状,免除它们向原有领主们所负的封建义务,让它们直接隶属于国王,并给予市民诸多自治特权,鼓励他们加强城市防御,发展工商业;不仅如此,他还宣称自己是王室直属领以外所有城市的保护者,他因此被称作是“城市人的好朋友”。

——以上材料均摘编自计秋枫《市民社会的雏形——中世纪欧洲城市与市民阶层的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中古西欧市民阶层形成的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪西欧市民阶层获得自治特权的原因和意义。

材料一 新中国成立初期,中国相继援助越南抗击法国、援助朝鲜抗击美国,向周边社会主义国家提供各种援助共计约49亿元人民币。60年代,支持亚非拉第三世界国家的民族解放运动,援助力度不断加大,在这一过程中,无产阶级国际主义和统一战线的思想成为推动中国进行对外援助的内在动力。70年代始,为配合中国外交的“以苏划线”,对外援助逐渐扩展到拉丁美洲及大洋洲,援助国家不断增长,重点援助那些受到苏联侵略、扩张威胁的国家,增强国际反苏力量。总体来看新中国成立到1978年,对外援助金额累计超450亿元人民币,且多是无偿援助。

——摘编自邵艳平《新中国对外援助研究(1949—1978)》

材料二 进入新时期,中国一方面继续对友好国家的援助,另一方面增加了对拉美、中东以及部分非洲国家的援助。在经济援助管理体制方面进行调整,引进市场机制,企业逐渐成为对外援助的主体之一,开始要求受援国支付“当地费用”,加强与援助国家的互利合作。对外援助的投资方向上,减少生产性项目的援建,更多援建一些标志性建筑和贴近人民生活的中小型项目,对外人道主义援助的力度也逐渐加大。此外,中国还派遣专家向受援国提供技术援助,并接受受援国人员来华参加学习、培训等。

——摘编自韩秀申《新时期我国对外援助发展战略》

(1)根据材料一并结合所学,概括这一时期中国对外援助的特点。(2)根据材料二,指出新时期中国对外援助的新变化。