材料一到18世纪末,英国官吏任用仍主要采用恩赐制、政党分肥制。19世纪初,有关中国科举制度的著作在英国大量出现。1853年底英国政府颁布的《关于建立英国常任文官制度的报告》中建议:确立考试任用制度,通过公开竞争考试、择优录取文官。这些建议遭到保守势力的强烈反对,直到1870年格拉斯顿内阁颁布新的政令,确认了报告中的基本原则,并做了较具体的规定,英国文官制度最终确立。

——摘编自倪越《西方文官制度》

材料二1913年1月北洋政府公布了《文官考试法草案》和《典试委员会编制法案》,由此确立了民国时期的文官考试制度。1916年6月北洋政府成立文官高等典试委员会,举行第一次文官高等考试。规定年满25岁的中国男子,在国立大学或高等专门学校、教育部指定的国外大学或高等专门学校学习3年以上,具有毕业文凭者才能参加考试。考试分4次进行,3次笔试,1次口试。同时规定:凡中等以上学校毕业,或具有相当资格者,可免甄录试(考试前的一种非正式考试)。初试合格者,送官署学习两年后可直接参加下次大试。大试和口试及格,依《文官任用法》任用。因袁世凯暴毙,政局混乱,此次考试录取194人中许多人未被任用。1919年10-11月举办了第二次文官高等考试,录取行政官员480名和外交官领事官10名。

——摘编自韦庆远、柏桦编《中国政治制度史》

(1)根据材料一指出19世纪英国官员录用的新原则,并结合所学知识分析其确立的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北洋政府文官考试制度的特点和对后世政治制度发展的重要作用。

材料一

材料二 康乾盛世时期,清政府对边疆地区采取因地制宜的政策,使版图在前代基础上得到进一步开拓和巩固。清朝中期,疆域西跨葱岭,西北达巴勒喀什池,北接西伯利亚,东北至外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,西南抵喜马拉雅山脉。

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书·中外历史纲要(上)》

(1)根据《秦朝形势图》,列举秦朝巩固统一多民族封建国家的举措。

(2)观察《元朝形势图》,指出元朝疆域的特点,并说元朝为此进行的制度创新。

(3)根据材料二并结合所学知识,简述清朝前期经略边疆的重要意义。

(4)综合上述材料,谈谈你对我国统一多民族国家发展的认识。

材料一 国内战争结束后,苏维埃政权继续实行战时共产主义政策引发了空前严重的经济和政治危机:农民难以忍受余粮征集制的沉重负担,产生了严重不满;大批工人由于饥饿和工厂停工而纷纷从城市逃往乡下,成为“背口袋的人”(搞粮食投机的人)。列宁认识到如不改变政策将失去广大工农群众。在对战时共产主义政策进行深刻反思的基础上,认识到小农经济占优势的俄国不能直接过渡到社会主义,只能采取“迂回过渡”的办法。1921年3月,苏维埃俄国由战时共产主义政策转向了新经济政策。

——摘编自石镇平《重新解读列宁的新经济政策》

材料二 在列宁心目中,实行新经济政策是对过去在建设社会主义问题上错误做法的纠正,是对如何建设社会主义的新的探索和尝试。从新经济政策的主要内容,包括实行粮食税、发展租让制、租借制等形式的国家资本主义、恢复货币和商品交换等看出,无论是发展国家资本主义,还是允许自由贸易、商品货币关系存在,都是列宁在破解俄国社会主义建设中的实际难题取得的重大理论突破和实践创新。毕竟根据马克思主义理论,共产党人的历史使命就是消灭资本主义和实现社会主义,未来的社会主义是不存在商品货币关系的社会,新经济政策允许发展资本主义和商品交换无疑是破天荒的。

——摘编自王进芬《列宁新经济政策的理论精髓及其当代价值》

(1)根据材料--并结合所学知识,概括苏俄实施新经济政策的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出苏俄新经济政策的特点,并以战时共产主义政策和新经济政策的实施效果为例,说明国家在制定经济政策时应遵循的原则。

材料一:郑和西航始于永乐三年(1405年),止于宣德八年(1433年),共十次,历时20多年、最远到达红海海口和北非东岸,并且越过了赤道。郑和能够进行如此大规模的远航,原因有以下数点:宋元以来海上交通与海外贸易大为发展,海船建造技术与航海技术大为提高,海外地理知识日渐丰富;明朝经济经过洪武年间的恢复和发展,到永乐年间已进入极盛,为海外航行创造了物质条件;明太祖时国家初建,主要致力于国内的励精图治,明成祖时则开始将目光转向海外,要求扩大对外关系,以远播声威,招致朝贡。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二:19世纪初,随着西方资本主义国家相继东来,清朝原有的由礼部和理藩院处办理对外事务的机制,根本无法满足西方国家要与中国进行经济、政治、外交等多方面关系的强烈要求,传统的只有理藩而无外交的体制被打破。1861年,总理衙门正式成立。总理衙门的管辖范围,不但包括打通对外交流、通商等等,凡与和洋有关者,比如修建铁路、开矿办厂,购买机器、船炮、枪械,兴办新式学堂,派遣留学生、管理关税等,皆归其管理。总理衙门的设立,标志着清王朝的对外态度发生了重大变化;其次,总理衙门的设立,改变了中国过去只有理藩而无外交的局面,使中国有可能步入国际外交轨道;再次,总理衙门的设立,结束了中国几千年来没有专门外交机构的政治体制格局;最后,总理衙门还结合当时世界各国的通例和自己的国情,确定了中国的国旗,国歌,使中国不再以王朝而是以国家的面目出现在国际舞台。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

(1)根据材料一,概括郑和下西洋的有利条件,并结合所学知识对其进行历史评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代中国外交的主要变化。

材料一 19世纪后期,英国掀起了怀乡风尚。人们视乡村为“古代安宁常在之地”,是英国最宝贵的财富,视乡村生活为民族道德特点的保留地。商人成了受蔑视和道义谴责的对象,而工业则主要被指责是乡村美景的破坏者。发财致富的商人模仿乡绅的生活方式,渴望获取一份乡村地产,成为绅士或与地方绅士联姻。学校教育轻视专业和实践学习,偏重塑造有闲的地主绅士,很少有实业家出身名校,而出身名校的实业家多数变得“文雅”起来,即不再一门心思追求生产和利润。最终,英国绅士的价值观在政治思想和行动中“驯化”了工业主义。

——摘编自马丁威纳《英国文化与工业精神的衰落》

材料二 20世纪初,中国城乡文化发展渐呈分离之势。与传统做官的读书人多半要还乡不同,新学制下的大学(早期也包括中学)毕业生基本在城市定居,不再落叶归根。学生与城市的联系愈来愈紧密,他们轻视农民,与乡村日益疏远。农村学校和入学儿童数量都呈下降趋势。乡村中人的读书愿望不高,平均识字率逐渐降低。本已为数日少的乡村读书人也向城市流动。农村中剩余乡绅的文化水平大不如前,对自己的道义约束也日渐松懈。

——摘编自罗志田《变动时代的文化履迹》

(1)据材料一和所学知识,概括“怀乡之风”的表现,并说明其影响。

(2)据材料一、二指出,与19世纪后期的英国相比,20世纪初的中国城市化风尚有何不同,并结合所学分析其成因。

材料一 19世纪上半叶美国进入了工业化时代,美国南北战争后是经济的“镀金时代”,工业经济取得了巨大的进步。

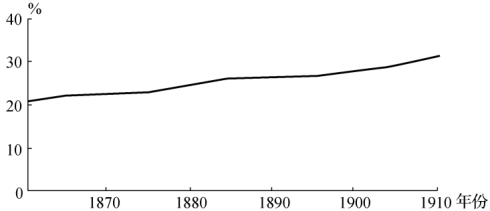

图1 1870—1910年美国制造业就业人口比重

——据【美】路易斯D约翰斯顿《历史课:理解制造业的衰退》整理

材料二

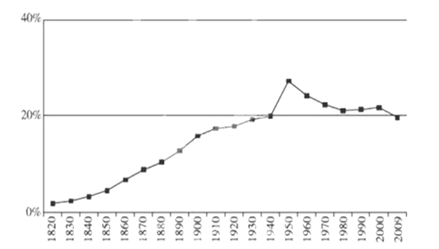

图2 美国占世界GDP的比重(单位: %)

——资料世界银行2009年世界发展报告

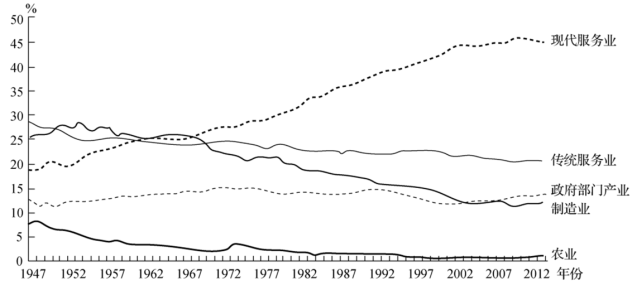

图3 1947—2012年美国各产业占GDP比重

——摘编自张宇燕、郭濂主编《中美经济结构与宏观政策比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析图1所示现象形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述1947-2012年美国经济结构变化的基本历程及背景。

材料一 1919年年初,新旧文化激烈交锋之时,北大较保守的学者创办《国故》月刊以“昌明中国故有之学术”,该刊思想上基本沿袭了清末国粹主义。在此背景下,新文化阵营提出了“整理国故”问题。毛子水、傅斯年在《新湖》杂志上撰文,针对“抱残守缺”“追慕国故”的倾向而提出用科学的态度和方法“整理国故”。这一看法得到胡适等人的支持。1919年12月,胡适在《新青年》上发表《新思潮的意义》一文,树立起“整理国故”的旗帜。他认为,“新思潮的意义”只是一种“评判的态度”,也就是尼采的“重新估定一切价值”,因而对“中国旧有的学术思想”应做到,“第一,反对盲从;第二,反对调和;第三,主张整理国故”。就研究范围和重心而言,像五四新文化运动一样,“整理国故”也体现了对全部传统,尤其是非儒学派的重视。胡适认为,“非儒学派的恢复是绝对需要的”,“中国哲学的未来,似乎大有赖于那些伟大的哲学学派的恢复”。

——摘编自罗检秋《“整理国故”与五四新文化》

材料二 “民主”与“科学”是新文化运动中两个最著名的口号,也是这一运动的纲领,胡适提倡的“整理国故”,与他对“科学”的理解有着密切的关系。一方面,他提出要用现代的“科学方法”来整理国故;另一方面,他想通过整理国故来说明中国文化传统中的“科学方法”,为“科学”在中国寻根,并借此证明“科学”并不是与中国传统文化完全不相容的“舶来品”,即提倡、宣传“科学”也具有传统的合法性。更重要的是,他始终相信社会、人文学科和自然科学之间有着共同的“方法”,所以他要借整理国故来证明此点,同时,这也是为“打通”二者所做出的一种积极努力。

——摘编自雷颐《“整理国故”:为科学在中国寻根》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括整理国故运动兴起的思想文化背景,并分析整理国故运动的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈今天我们应该如何看待传统文化。

8 . 战争一方的投降并不意味着战争胜利。对战争一方侵略行为给予法律审判,才是世界反法西斯战争彻底胜利的关键标志。 日本投降后,中国、美国、英国、苏联、法国、加拿大、新西兰、澳大利亚、荷兰、印度、菲律宾等11个国家,在东京设立了远东国际军事法庭,对28名日本军国主义分子进行审判。

阅读材料,完成下列要求。

材料一 据目睹者们说:日军单独的或者以二三人为一个小集团在全市游荡,实行杀人,强奸、抢劫、放火。 当时是任何纪律也没有的。许多日军喝得酩酊大醉不分青红皂白地屠杀中国人的男女和小孩,终至在大街小巷都横陈着被害者的尸体。据另外一个证人说:中国人像兔子似的被猎取着,只要看见那个人一动就被枪击。 由于不分青红皂白地屠杀,在日方占领南京市的最初两三天内的期间,至少有一万二千人的非战斗员的中国男女和儿童被害了。

——《远东国际军事法庭判决书》对“南京大屠杀”的专门记录(部分)

材料二 中国公诉人倪征燠(yù)舌战法西斯分子的精彩场面:

板垣征四郎……向法庭提供了 15 名证人,来势汹汹。……他的第一个证人是被倪征燠轰下去的。 岛本是“九一八”事变发生时在沈阳附近柳条沟指挥日军的联队长。 他作证说,当晚,他赴友人宴请,回来后听说柳条沟发生了事情。

倪征燠打断了他的话,问:“你说你赴友人宴请,宴请必有酒啊。 你喝酒了吗?”“喝了! 而且是酒醉而归。”岛本毫无防备。

倪征燠改变方才平和的语气,厉声说:“你当时喝了酒,你今天跑到法庭上来作证人,你没有资格,下去!”法庭认可。……

—王一心《倪征燠威震远东国际军事法庭》,载《钟山风雨》,2005(4)

材料三 日本主要战犯的审判结果统计

| 犯罪种类 | 第一类反和平罪 | 第三类其他违反战争罪和反人类罪 | 判决结果 | ||||||||

| 罪状内容 | 共同谋议侵略战争 | 实行对中国的侵略 | 实行对美国的侵略 | 实行对英联邦的侵略 | 实行对荷兰的侵略 | 实行对法国的侵略 | 在哈桑湖区域实行对苏联的侵略 | 在哈拉哈河区域实行对蒙古人民共和国和苏联的侵略 | 命令、授权及许可违反战争法规的行为 | 无视遵守对俘虏及平民的条约的行为 | |

| 东条英机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | 绞刑 | |

| 广田弘毅 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 绞刑 | |

| 土肥原贤二 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | 绞刑 |

| 梅津美治郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 无期徒刑 | ||

| 南次郎 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 无期徒刑 | |||

| 重光葵 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 有期徒刑7年 | |||

——摘编自中国国家图书馆《日本战犯罪行审判史料编译》

(1)根据三则材料探究东京审判,概述其史料价值。

(2)结合所学知识,围绕东京审判与人类文明发展的关系谈谈你的认识。(要求:写明论题,观点正确,论证充分,表述清晰,逻辑严密)

材料一 1868年,日本明治政府通过战争的方式,推翻了幕府的统治。随后,又推行"废藩置县",完成了中央集权,为经济发展提供了政治条件。1870年12月,明治政府成立工部省,接管了幕府和各藩经营的矿山和工场,创办官营金业。1873年,内务省利用国家资金,创办近代"模范工场",以推动私人资本主义工业的发展。1881年,明治政府又设立了农商务省,对官营主义和干涉主义进行了反省,开始将大批官营企业出售给民间人士经管。此后,日本出现了工业革命的热潮。

——摘编自冯玮《日本通史》

材料二 自19世纪60年代开始,清政府陆续以官办及官督商办、官商合办形式办了一批近代企业,垄断了纺织、航运、煤矿等部门。进入80年代,这些企业大多经营困难。1895年7月,清政府确定了"恤商惠工"的基本经济政策。1898年,又颁布《振兴工艺给奖章程》,设农工商总局。1903年,清政府正式设立商部,以爵赏为核心,颁布了一系列有关工业、商业、矿山、铁路、商会的奖励章程和法令。在此期间,出现了"民之投资于实业者若鹜"的局面。

——摘编自汪敬虞主编《中国近代经济史》

(1)据材料一并结合所学.指出与英国相比,日本近代工业化启动的特点。

(2)据材料一、二并结合所学,比较清政府与明治政府的经济发展措施相似之处。

材料一 康熙十七年(1678年)以后,中国人口走出明末以来的低谷,开始了长达百年的持续增长。从康熙十八年(1679年)至乾隆四十年(1775年)的近百年间,中国人口年平均增长率约为6.8‰,略低于唐宋两代的最高水平。迨至乾隆四十一年(1776年),清朝治下人口约为3.1亿,大大突破了此前历代的人口规模……从内地以至边疆,亿万百姓出于生计所需,普遍开展了农业、手工业、商业等生产经营活动,统治者也多鼓励支持,竭力开发利用土地、森林、矿产等各类自然资源。特别是在边疆各地、南方山区,众多移民以种植粮食或经济作物为生,其他如矿冶业、林业等经济开发活动也颇具规模。各类丰富的资源由此转化为各色产品,极大地丰裕了整个社会的物质,呈现出堪称盛世的富庶景象。

——摘编自孙兵《人口、盛世与民生:对于清前期经济增长方式的反思》

材料二 人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣。即使种植之法既精,糠麸亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣。

——摘编自汪士铎《汪悔翁乙丙日记》

材料三 回顾这些,我不禁想到一个很大的历史嘲弄:作为人口增长推动力之一的康熙帝、雍正帝的“仁政”却播下了使大清帝国衰落灭亡的种子,并在很大程度上间接导致近代中国的经济困难。

——摘编自何炳棣《明初以降人口及其相关问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析康乾年间人口持续增长的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,概括“大清帝国衰落”的表现并分析其衰败的根源。