材料一 明代刊印的书籍,从存世情况来看,其数量远超宋元本,而且大多数的宋元本都有明代的翻刻、重刻本;许多清代书籍也都是以明本书为底本重刻的。明代发明了便于刊刻而又不失美观的宋体字,发展演变为今天最常用的印刷体汉字。明代的线装书和宋体字影响到中国周边的日本、朝鲜半岛和越南等国家和地区,在日本和韩国,宋体字至今仍被称为“明朝体”。明刻本在欧美也有广泛收藏,如意大利学者利玛窦在明万历年间来到中国,在中国学者徐光启的帮助下将《几何原本》翻译为汉文,并刊行于世。此明刻本后又流传到意大利,今罗马中央图书馆有藏。甚至19世纪欧洲出版的书籍中使用的汉字也是宋体字。

——据白寿彝《中国通史》等

材料二 欧洲在15、16世纪进入印刷时代之后,大规模印刷的廉价书籍特别是《圣经》刺激了大众教育,识字人口大量增加。许多出身卑微的人通过阅读和教育改变了他们的社会地位,正是这些草根大众成为后来发生的一系列社会变革的主要力量。其时,许多人文主义者聚集在一起,审视、修订大量的拉丁文、希腊文和希伯来文的手稿。经过他们整理的古代经典很快成为印刷商的盛筵。这些印刷书不再是古登堡圣经那样大开本的豪华藏品,而是每个人都买得起的小开本口袋书,因而得到最广泛阶层的欢迎。在16世纪上半叶,医生的平均藏书量从26本增加到62本,律师从25本增加到55本,商人从4本增加到10本,纺织工匠从过去的1本书变成了4本书。印刷技术创造了一个前所未有的新书市场,同时也催生了职业作家群体;在传统时代以个人身份资助作家的贵族不再是写作的必需前提,资本化的印刷商成为一股不可忽视的社会力量。作为早期资本主义的典型形态,书籍印刷出版业从肇兴伊始,就是“在富有的资本家控制下的伟大产业”。

——据曹顺仙《世界文明史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代书籍刊印业较迅速发展的原因以及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲印刷业所体现出的新特点。

(3)谈谈上述中外书籍刊印发展史对我国当代文化产业发展的启示。

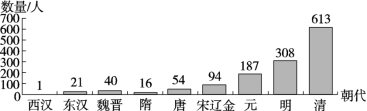

材料 甲:下图为兴趣小组根据汪玢玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图。

乙:摘编自董天野等根据巴金小说《家》绘制的同名连环画中的一组画面。画面中的故事发生在1919年前后,主人公是封建大家庭高府的三公子觉慧和丫鬟鸣凤。

1.一天,鸣凤在走廊上遇见觉慧,便习惯地称呼觉慧为“三少爷”。

2.觉慧和鸣凤正在聊天,大太太周氏派人来找鸣凤……

3.周氏告诉了鸣凤一个不幸的消息。周氏虽也不忍,但这是高老太爷的命令,自己也不敢违抗。

4.鸣凤抱定死的决心,她摸索到花园的湖池边,那是她被迫选定的归宿地。

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论

①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(1)研究该课题时,兴趣小组为什么要搜集、研究材料甲?

(2)据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。

(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?说明理由。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。

材料一 第二次世界大战结束后初期,各国为了防止30年代那样的大危机重演,美国为了加强军备,西欧各国和日本为了医治战争创伤,恢复和发展经济并使经济现代化,国家垄断资本主义进一步发展起来。特别是在50年代以后,随着第三次科技革命的到来,生产高度社会化同私人垄断占有形式这一基本矛盾进一步加深,推动了国家垄断资本主义更加广泛和持续地发展起来。

——王斯德《世界当代史》

材料二 20世纪70年代,英国的经济处于颓势,英镑不断贬值,政局不稳。1979年5月,撒切尔夫人就任首相。她一改以往的凯恩斯主义政策,出台一系列政策措施,以控制通货膨胀,重振英国经济。她的经济政策,被人们称为“撒切尔主义”。通过改革,英国通货膨胀率1988年降至4%。1987年度起,英国的财政由赤字转为盈余。

——黄安年《评撒切尔夫人治理“英国病”》

材料三 二战后西方资本主义国家经济的调整和十一届三中全会后中国的改革,都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

——鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

(1)依据材料一并结合所学的知识,概括指出二战后初期国家垄断资本主义发展的原因及表现。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析“撒切尔主义”产生的背景,归纳撒切尔夫人在经济领域调整的措施,并指出二战后资本主义国家经济调整的实质。

(3)依据材料三并结合所学知识,说明中国是如何解决“原有社会治理模式不完美”问题的。综合上述材料,你认为国家经济政策的调整应遵循哪些原则?

4 . 【世界文化遗产荟萃】联合国教科文组织通过的《保护世界文化和自然遗产公约》,是一部关于保护世界遗产的根本大法。阅读下列材料:

材料一1972年联合国在瑞典斯德哥尔摩召开的联合国人类环境大会对提议进行了讨论,最后决定,由联合国教科文组织正式拟定一个公约,将文化遗产和自然遗产的保护放在同一个法律文件中。1972年11月,在巴黎召开的联合国教科文组织第17届全体会议,对于世界遗产是一个重要的时刻。正是在这次会议上,正式通过了影响深远、历久常新的全球性保护世界遗产方面最重要的国际公约:《保护世界文化与自然遗产公约》。

——刘红婴、王健民《世界遗产概论》

材料二本公约缔约国均承认,保证第1条和第2条中提及的、该国领土内的文化和自然遗产的确定、保护、保存、展出和遗传后代,主要是有关国家的责任。该国将为此目的竭尽全力,最大限度地利用该国资源,必要时利用所能获得的国际援助和合作,特别是财政、艺术、科学及技术方面的援助和合作。……本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。

——《保护世界文化和自然遗产公约》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,分析联合国教科文组织第17届全体会议通过《保护世界文化和自然遗产公约》的原因。

(2)据材料二,结合所学知识,概括在各缔约国领土内保护文化遗产和自然遗产的责任原则,并阐明此原则提出的理由。

材料一 中国古代的官僚制度形成了自己本身的一套理论化和制度化的行事规则和价值倾向,当君主个人的意志与官僚机构本身的目标形成冲突的时候,官僚机构并不会绝对服从君主的意志,必然对君主权威会有所“反弹”,中国的官僚制度中的君尊臣卑原则的干扰就削弱了。而儒家的“天道”观念、“大一统”观念、纲常教义对于专制官僚统治是缺一不可的,古代官僚集团作为儒家学说的具体推行者,其观念与行为也受儒家思想的左右。在中国古代官僚政治下,民众只有义务,官僚和君主则拥有不受限制的权力。于是,在专制君主——官僚——民众之间就形成这样一种颠扑不破的政治文化格局:官僚利益分赃、民众负担税赋军事等义务。在中国古代这种官僚制度体制下,不难看出,只有自上而下的管理而无自下而上的监督体制,官员的升迁和降黜之权操纵于上司的手中,这就必然会形成关于对上级强烈的依附性,处理公务只对上级负责,唯命是从,照章办事,那么为了迎合上意,也就理所当然地编造出一些形式主义的噱头,行动上得到上级的肯定,因此中国古代的官僚在执行法律时“亲者断其生,疏者判其死”,服从权力而不是法律,处理日常公务具有很强的随意性。

——摘编自马欣荣《比较视域下中国古代官僚制度的弊端探析》

材料二 1853年开始英国议会就提出要改革东印度公司的人事制度,而财政大臣格拉斯顿在议会中提出对英国文官制度状况进行全面调查,主要集中在财政部和海军部,并对文官的录用、考试、晋升、分级提出了一整套建议,建议的中心是要求确立公开、理性竞争的考试制度,择优录用。1855年5月21日,帕麦斯顿内阁颁布了官吏制度改革的第一个枢密院令——《关于录用王国政府文官的枢密院令》,成立独立考试的三人文官事务委员会,具体研究和实施改革方案。1870年6月4日,格莱斯顿内阁又颁布了文官制度改革的第二个枢密院令,确立了“凡未经考试并持有文官事务委员会合格证书者,一律不得从事任何事务类官职”的原则,明确了政务官和事务官分开。英国以文官制度的建立结束了国内政治上的落后、腐败和贪污或者说是政治上的不完善。它是资本主义国家进行自我政治调整的典型。而它的这种做法对世界的影响极大,特别是当今世界2/3的国家都在实行这种官吏制度,在很大程度上将其作为现代政治的一个不可或缺的因素,英国在此具有开创性功劳。

——摘编自潘卫《英国公务员制度产生的历史背景》

(1)根据材料一,概括指出中国古代官僚制度的特点及其弊端。

(2)根据材料二,概括指出近代英国官吏制度发展的显著特征。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从中、英两国官僚制度发展演变中得到的认识。

6 . 材料:明朝中后期,驿站成为官员集体腐败的场所。驿站来往官员对驿夫大肆勒索敲诈,百般要求,如果不能满足,就故意将马匹典当、摧残,逼迫驿夫们出钱消灾;官员们来往所凭借的堪合(介绍信),使用之后也不再交还发放机构,他们长期持有,终身使用。驿役成为了“最为民害,情罪可恨”的重役。面对这样的情况,万历三年(1575年),制定了新的《给驿条例》,对驿递制度进行改革:严格规定各驿站、驿力的使用条件,若非公差和军务,皆不得使用;大力消减驿站的供应,对于过往官员,驿站只能提供米粮、蔬菜、烛碳等必需品;撤销合并驿站,减少驿站数目;严格勘合的使用。新的驿递制度在全国范围内得到了很好的贯彻执行。改革前驿站中广泛存在的弊端和腐败,如勘合的长期使用、过往官员的敲诈勒索等都得到了很好的治理。

——摘编自魏海荣《明中后期驿递制度改革研究》等

(1)根据材料,概括指出万历年间驿递改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析万历年间驿递改革的作用。

7 . 阅读材料,完成下列问题。

材料一英国的文官制度萌芽于17世纪资产阶级革命时期。在此期间,政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的“恩赐官职制”为主。进入19世纪,政党政治的兴起带来了文官任免的“政党分赃制”……英国政府于1855年和1870年以枢密院名义两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。首先,确立了文官考选制度。规定由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;其次,文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动。并规定高级文官的考试科目分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代或基础经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、经典、梵语、外文、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官制度变迁初探》

材料二面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心。1968年,英国政府对文官制度进行新的改革。首先,规定除常务次官外,各部增设一名政策顾问,负责研究部内的长期政策和计划,并保证现有政策的执行。其次,凡新录用的行政级文官须经两年的见习期,在文官学院学习两期为时20周的课程。第一期学经济、法律、公共行政等课程,第二期研究行政制订、财政管理等。30—4O岁左右的文官都要学习决策程序、个人管理技术、电脑使用等课程。第三,变“封团结构”为“开放结构”,取消“六等级制”,代之以以职类为基础的“三类制”,即行政类、专家类、秘书类。第四,完善退休制度,严格掌握养老金的发放,奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者。

——摘编自李治国、宋发清《富尔顿文官改革述论》

根据材料一、二,结合所学知识,分析英国两次文官制度改革的社会背景。

根据材料一、二,结合所学知识,分别概括英国两次文官制度改革的特点及其体现的共同价值取向。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料:一般地说,改良与改革是社会进化的常态机制。一个社会的正常发展,在多数情况下是以社会改革形式完成的。当社会其他方面调整速度跟不上生产力发展的巨大变化时,当社会出现新的阶级力量,而社会原有的政治和统治形式却因为拒绝改革保持不变或改革不得当时,往往会在社会变革中急速形成变数,并发展成巨大的反对力量,这股反对力量往往同社会的其他被统治阶级联合或采取其他的合作形式,反对拒绝革新进步的统治阶级。改革与反改革的分歧越尖锐,反对与保守的力量越强大,其冲突就越尖锐。矛盾斗争就往往转化为革命。

解读材料,提炼出一个关于改革或革命的观点,并结合中国近现代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理,明确,史论结合。)

9 . 阅读材料,回答问题。

材料教育改革是清末新政的重点之一。清末新政教育改革主要涉及以下三个方面:

①废除科举制,大办各类新式学校(当时称为学堂)。1905年清政府下令停止科举取士,再加上鼓励兴办新式学堂的政策一一落实,我国出现近代以来兴办新式学校的热潮。到1909年,全国新式学堂的数量已达5000多所。在校学生超过160万人。新式学校取代旧式学校成为学校教育的主体。

②提出新的办学宗旨。1904年清政府颁布的《奏定学堂章程》明确指出:“至于立学宗旨,无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术归于纯正,而后以西学明其智识,练其艺能。”1906年清政府又提出“忠诚、尊孔、尚公、尚武、尚实(崇尚科学技术等实用知识)”的五项办学原则,清政府主管教育的官员又宣称,学堂培养人才的目标是:“体育培养人的身体之能力,智、德、美三育培养人的精神之能力,相应发展真善美之理想,以期培养完全之人物”。

③制定全国统一的新式学校学制。仿照日本将普通教育分为初等教育(幼儿园、小学)、中等教育(初中、高中)、高等教育(大学)。并规定各级学校的学习年限。大力发展职业教育,尤其是师范和工程技术职业教育。部分开放女子教育,允许兴办女子小学和师范学校。

(1)根据材料和所学知识,概括指出清末新政教育改革提出的办学宗旨和传统旧式学校办学宗旨的异同。

(2)根据材料和所学知识,分析清末新政教育改革对我国教育发展的历史作用。

在人类思想文化发展进程中,中外思想文化相互碰撞、彼此交融,共同推动了人类文明的进步。

材料一

| 人物 | 观点或名言 | |

| 古代希腊 | 普罗泰格拉 | 人是万物的尺度 |

| 苏格拉底 | 认识你自己 | |

| 古代中国 | 孔子 | 仁者爱人 |

| 孟子 | 民贵君轻,人性本善 |

材料二 明朝后期开始,利玛窦、汤若望等欧洲传教士先后来华,与徐光启等人合作,开展翻译活动,把欧洲的天文、数学、地理和水利等近代科学技术介绍到中国,把儒学的《大学》《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。

材料三 17—18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉……中国历史传统的仁君统治和大一统的思想,更是成为主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。

——沈福伟《中西文化交流史》

材料四一 位研究晚清乡土意识的学者说:“晚清思想文化史的进程展示了一种特殊的现象:先进思想家从西方引进,并以微弱的资产阶级经济关系和职能集团为依托的民主、自由、平等的现代化观念与信息,像油浮在水面上一样漂浮在广阔的乡土文化带的上空……”。

(1)在材料一的“观点或名言”中,这些中外思想家共同关注的对象是什么?对此,18世纪的伏尔泰提出什么主张?

(2)据材料二,概括当时翻译书籍的内容及其产生的作用。

(3)据材料三,指出西方启蒙思想家在汲取中国儒家文化时的侧重点及主要理由。

(4)你是否认同材料四的观点?请说明理由。