材料一1978~2000年,我国社会主义法制建设取得了举世瞩目的成就,同时我国制定了一系列适应社会主义市场经济发展的法律和法规,加强了执法和司法工作。江泽民同志坚持我党“两手抓,两手都要硬”的战略思想,在20世纪90年代中期,明确提出在全党开展“三讲” (讲学习、讲政治、讲正气)教育活动。随着“三讲”教育活动不断深入,江泽民同志又提出了“三个代表”的重要思想。“三讲”教育活动,是法制建设和思想道德建设相结合在党内的一次成功实践,为在治国方略上坚持依法治国与以德治国相结合提供了经验。而“三个代表”的要求,又为我们党实践法治与德治相结合的治国方略指明了奋斗方向。

——摘编自朱少华《坚持依法治国和以德治国的有机统一》

材料二坚持法治与德治“两手抓”,是历史经验的总结和升华,也是经济社会发展到新阶段的客观要求。党的十五大强调依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,是发展社会主义市场经济的客观需要,是社会文明进步的重要标志,是国家长治久安的重要保障。现在,改革进入攻坚期和深水区,我们党面对的改革发展稳定任务之重前所未有、矛盾风险挑战之多前所未有,必须更好地发挥法治的引领和规范作用。当今社会的一些领域和一些地方道德失范,拜金主义、享乐主义、极端个人主义有所滋长,见利忘义、损公肥私行为时有发生。这些问题如果得不到及时处理、有效解决,必然损害正常的经济和社会秩序,阻碍全面推进依法治国的进程。面对国内利益关系多样化的趋势和全球各种思想文化的相互激荡,党和国家必须积极探索新形势下道德建设的特点和规律,在内容、形式、手段、机制等方面努力改进和创新,提高以德治国的水平。

——摘编自崔耀中《坚持依法治国和以德治国相结合》

(1)根据材料一,概括从改革开放起步到21世纪初,中国共产党为推进依法治国和以德治国所做出的努力。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,具体说明新时代党和国家坚持依法治国和以德治国“两手抓”的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一 你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

——电影《天仙配》歌词

材料二 生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

材料三 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料四 有学者提出:大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

(1)材料一反映了中国古代社会生产怎样的一种基本模式?请结合所学知识概括这种基本模式的特点。

(2)材料二是怎样看待商业和农业关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(3)材料三反映了明清时期商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(4)材料四中“新经济的萌芽”指什么?导致这一新现象出现的根本原因是什么?

材料一 扬州的区位条件十分优越,处于长江与运河“T”字型交汇处,沟通南北的运河要道和连接东西的长江是其生长发展的命脉所在。扬州居南北交通枢纽和明清两淮盐业中心的地位,使其成为沟通南北东西贸易的“四汇五达之衢”,成为长江下游地区最重要的商品集散中心之一。四方舟车、商贾荟萃,商业高度繁荣。不仅如此,运河还被赋予了更多的国家政治、军事功能,从唐朝开始,扬州就成为东南漕粮转运京师的咽喉,一直至清中叶。为了保证漕粮能顺利运达京师,历代王朝都加强对扬州的统治,并不惜巨资和代价对运河进行疏浚、整治,以保证国家命脉——运河的畅通,从而也确保了扬州在漕运中的咽喉地位和商业、贸易的繁荣。

——何一民《中国传统工商业城市在近代的衰落以苏州、杭州、扬州为例》

材料二 曼彻斯特的真正崛起是工业革命以来的事。18世纪80年代第一家棉纺织厂在曼彻斯特诞生。到1830年,曼彻斯特的棉纺织厂已达99家。自1780年后的四十年中,拥有全国棉纺织工业的四分之一;也是原棉和棉纱的贸易中心。1830年建成利物浦——曼彻斯特铁路。最早被清政府派赴欧洲考察的官员斌椿在《乘槎笔记》(1866年)中写道:“此地人民五十万。街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖……往织布大行(指工厂)遍览。楼五重,上下数百间。工匠计三千人,女多于男。棉花包至此开始。由弹而纺,而织,而染,皆用火轮法……织机万张,刻不停梭。每机二三张以一人司之。计自木棉出包时,至纺织染成,不逾晷刻,亦神速哉?”那时的曼彻斯特已从旧集镇发展为英国有数的大城市和世界棉纺工业之都。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国扬州和近代英国曼彻斯特城市发展的特点,并分析古代中国扬州繁荣的原因。

(2)根据材料并结合所学知识分析近代扬州“衰”和曼彻斯特“兴”的原因。

材料一 “国际法”一词最早是18世纪末英国哲学家、法学家边沁提出来的,他所指的“国际法”是在此之前一个多世纪就已形成的一种源于欧洲国际社会的国际法律规则体系。这样的国际法最初出现于17世纪的欧洲——1648年《威斯特伐利亚和约》所体现出来的以国家主权和主权平等原则为基础的欧洲国际法。国家主权平等原则后来成为国际法的普适性基础。但们并非天然就具有普适性。国际法在其走向世界的过程中伴随着殖民主义和所谓文明优越的原罪。在殖民时代,欧洲列强不仅对所谓的未开化地区实行直接殖民统治,否认其国家与欧洲圈的“文明”国家之间存在着平等关系,无视或贬低其主权,甚至以“欧洲中心论”否认非欧洲文明和国家权利、如印度这样的古代文明,欧洲就实行完全剥夺其主权的做法。

——摘自何力《人类命运共同体视角下的国际法史与文明互融》

材料二 清末民初关于中国古代国际法的研究,以时代的世界的眼光重审视中国古史。宋育仁不仅以“春秋公法”比拟西方公法,更利用国际法的规则与概念,如“身治”“实际”等,来论证《春秋》具备适用于世界的、永恒的普世价值:《春秋》经世先王之志,实历四交公法,即万世之公法。如会盟朝聘、侵伐平乱、行成存亡、继绝灭亡、会盟班次,无事不备,无义不特·此类皆西书公法所斤斤聚讼讫无定论者。《春秋》三传各有义例,合之乃成完备。如自治境内,义在《谷梁》;交际礼仪,例在《春秋》;驾驭进退,权在《公羊》。胡薇元在《公法导源》对包溶于礼、伏笔于传的中国古代外交思想进行挖掘和重新阐释,从《春秋》等古史中梳理出与近代国际法规范相匹配的知识资源,实现了中西法系之间的交流与互动。

——摘自金瑶《东方国际法谱系的重新发现》

材料三 20世纪下半叶、非洲国家开始在国际舞台上自由表达主张、开展法律实践。1960年,22个非洲国家联同部分亚洲国家向联合国提案,并一致投票支持通过《关于给予殖民地国家和人民独立的宣言》,民族自决的原则得到落实。1964年,非洲统一组织通过了《关于非洲国家之闻遭界争端的决议》,首次在国际法律文件中提出成员国保证尊重国家独立时业已存在的边界。经非洲国家广泛实践,该项内容被奉为国际社会处理边界问题的圭臬,并由国际法院确立为一项国际惯例。1972年,塞内加尔首任最高法院院长凯巴·姆巴耶首次将发展权定义为人权。发展权自此引起国际社会的广泛关注,被1979年联合国《关于发展权的决议》确立为一项基本人权。

——摘自洪永红《试论非洲国家对国际法发展的贡献》

(1)根据材料一,概括近代国际法的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清末民初中国古代国际法研究。

(3)根据材料三,归纳非洲国家在国际法发展方面做出的重大贡献,结合所学知识简析其历史意义。

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一“白圭,周人也。……白圭乐观时变,故人弃我取,人取我与(与:出售)。……趋时若猛兽挚鸟之发。故曰:‘吾治生产(经商之事),犹伊尹、吕尚之谋,孙吴用兵,商鞅行法是也。’……盖天下言治生祖白圭”,吕不韦者,阳翟大贾人也,往来贩贱卖贵,家累千金。”

——(西汉)司马迁《史记》

材料二皇城之南,东西十坊,南北九坊;皇城之东、西各十二坊,两市居四坊之地;凡一百一十坊。凡市,以日中击鼓三百声而众以会,日入前三刻,击钲三百声而众以散。

——《唐六典》

市井经济之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝.遇坊巷桥门及隐僻去处,俱有铺席买卖。

——北宋《东京梦华录》

材料三求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。

——(唐)元稹《贾客乐》对唐前期商人贩运商品的描述

(宋时开封)相国寺每月五次开放,万姓交易。……卖蒲合簟席、屏帏洗漱、鞍辔弓剑、时果、脯腊之类。……两廊皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠、头面、帽子之类。

——(北宋)《东京梦华录》

材料四“明清两朝,都是延续了数百年的统一王朝,政治统一和社会相对安定”,“(明万历年间)富室之称雄者,江南则推新安(指徽州),江北则推山右(指山西)。新安大贾,鱼盐为业。山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟。新安奢而山右俭也”。

——宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》和(明)谢肇潮《五杂俎》

请回答:

(1)据材料一,归纳白圭的经商理念。依据材料二,指出宋朝商业活动与唐朝相比所出现的主要变化。

(2)材料三中商品的属性有何变化?据材料一、四,分别概括战国商业和明代商业发展的特点。

材料一、有天地开辟以来未有之奇愤,凡有心知血气,莫不冲冠发上指者,则今日之以广运万里地球中第一大国而受制于小夷也。……惟皇上振刷纪纲,一转移间耳,此无待于夷者也。至于军旅之事,船坚炮利不如夷,有进无退不如夷。

——冯桂芬《校邠庐抗议制洋器议》

材料二、为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三、陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命,陈独秀是要把欧洲两千多年发展起来的自由、民主和科学应用于中国,彻底改变几千年以来中国人民处于奴隶地位的旧伦理、旧道德、旧政治、旧思想,建立起人民本来就是主人地位的新伦理、新道德、新政治、新思想。

——余孚《重新启蒙:五四运动九十周年反思》

材料四、自1840年以来,各时代思想特征虽十分不同,流派分立,各具理说,个别概念之琐屑,复不可胜计,而最基本之原始动力则是完全一致的。

——王尔敏《中国近代思想史论》

请回答:

(1)与传统的“华夷观”相比,材料一的作者是如何认识西方的?

(2)据材料二,概括康有为变法思想的基本特点。康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上有何具体体现?

(3)据材料三并结合所学知识,你如何理解“陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命”?

(4)综合上述材料,指出材料四中近代中国新思潮不断涌现的“最基本之原始动力”。

材料一:1912~1920年间中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的 9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在 12%~13%之间。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。……由民国元年至十年,政争兵乱,无年无之。各省军人官吏不仅不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残;故就政府对待实业之态度与影响言,民初之十年实为黑暗时代。幸而欧战发生,吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。欧战既终,险象即生,吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——据《中国资本主义发展史》等资料整理

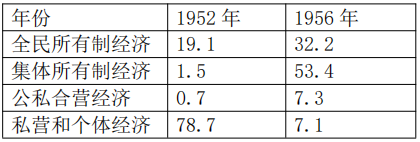

材料二: 我国国民收入各所有制经济比重表(%)

——据苏星《新中国经济史》等资料整理

(1)根据材料一概括 1912~1920年间中国民族工业发展的特点,并指出这一时期民族工业发展所遇到的困难。

(2)根据材料二,概括1952—1956年间我国经济领域发生的重大变化,并分析其主要原因。

8 . 在历史进程中,法制与社会有着密不可分的关系。阅读材料,回答问题。

材料一据《唐律疏议》卷一“十恶”条一曰谋反(谓谋危社穰);二曰谋大逆(谓谋毁宗庙、山陵及宫阙);二曰谋叛(谓谋背国从伪)……“诸谋反及大逆者皆斩”。

——张晋藩《中国法律的传统与近代转型》

材料二(明初)市场管理立法初具规才莫,包括对商品价格的估定、度量衡的规范、牙商(中间人)的管理、不正当经商行为的处置都有专门的法律条文。洪武二十年(1397年)中禁人民无得私自出海与外国互市。

一一张晋藩《中国法制通史》

材料三民国(国)初颁布了《商人通例》《公司条例》《证券交易所法》等法规,涉及生产、交换、分配、消费和政府管理等领域。在全国工商会议上,工商界代表对公司注册章程、商标法、商会法等提出了许多建议和要求,工(农)商部在制订相关法规,时均有所采纳,并在参考西方有关法规的基础上,较多地注意了本国状况。

——摘编自《民国初期的经济法制建设》

材料四为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变.现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。......所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年12月13日)

(1)概括材料一的主要内容,并指出中国封建时代法律的本质特征。

(2)材料二反映了明初法律的哪些内容?这些法律对当时的社会经济有何影响?

(3)归纳材料三所反映的民国初期经济立法的特点,指出其历史作用。

(4)材料四主要阐述了什么思想观点?是在吸取什么历史教训"情况下提出的?综上,谈谈法制与社会发展的关系。

材料一 我们同样可以发现官僚体制从秦汉起,就成为中国政治制度的核心问题。而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔制度,正如很多人指出的那样,中国政治的中心可以归结为选举。通过选举制度以及相应的文化,官员选拔的金字塔居然将整个社会联结到一起,并且利用选举保证着社会秩序的稳定;二是官僚体系内部的权力制衡。宏观上表现有行政、监察与军事上的三权分立,微观上有相权的分割和每个部门的权限细分,以及与各个部门之间权限的模糊和相互渗透。

——摘编自张鸣《中华帝国:制度的断想》

材料二 南京国民政府统治初期,随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成。这是我国引进西方近代文官制度、建立近代人事管理制度的一次重要尝试。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(指按资历或劳绩授官或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙。1935年《公务员任用法》规定“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实”即可免试任为公务员。国民党中央执行委员会规定,政府公职人员必须加入国民党,重要职位的公务员“应由该党长官督促研究党义,随时介绍入党”与党无深切关系,特非所宜”。

——摘编自姚琦《论国民政府时期的公务员制度》等

(1)根据材料一并结合所学分析隋唐官僚选拔制度是怎样“保证社会秩序稳定的”。举例说明北宋时期如何实现“官僚体系内部的权力制衡”。

(2)根据材料二,概括南京国民政府公务员制度的特点并作简要评价。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

1356年,查理四世为了谋求德意志地区诸侯对其子继承王位的承认,确立了帝国的七个选帝侯。他们分别是:美因茨大主教、科隆大主教、特里尔大主教、萨克森一维膝堡公爵、勃兰登堡伯爵、莱茵一普法尔茨伯爵以及波希米亚国王。最初,美因茨大主教是选侯召集人兼帝国摄政和首相,而来自奥地利的哈布斯堡家族则长期担任德意志皇帝。1525年,来自勃兰登堡的选帝侯腓特烈当选为条顿骑士团总团长,他宣布改信路德宗教。随后,腓特烈宣布将条顿骑士团世俗化,改为普普士公国。此后,用腓特烈家族的国王,一直对内实行开明君主专制治国,不断进行农业、军事、法律和教育改革;对外则通过战争和联姻继承的方式不断增强普鲁士的实力。

——整理自《帝国的北斗——德意志七大选帝侯的故事》

材料二

19世纪中期,普普士的工业在德意志地区占据绝时优势。1849年,代表德意志资产阶利益的法兰克福邦联议会通过宪法试图将德意志皇位授予普鲁士国王腓特烈·威廉四世,但遭到了威廉四世的回绝。拒绝的原因有多种,表面上,他回复议会说没有德意志各邦国王的同意,他无法接受皇位。私底下也担忧会遭到其他邦的反对,担心此举会招致奥地利和俄国的军事干预。到了1862年,在普鲁士下议院会议上,针对许多议员反对增加军费预算支出的舆论,俾斯麦说道:“不要指望用演说和决议解决当前所面时的难题,我们在1848车和1849年就犯了大错。”

——整理自《俾斯麦》和《德意志统一》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出14~16世纪德意志选帝侯的特点,并概括腓特烈家族促使普鲁士实力不断增强的统治措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明俾斯麦关于德意志统一的构想与1849年法兰克富邦联议会的构想有何异同。