材料一 随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会。

一李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史进程》

材料二 北宋时期,新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,参与治理国家政事。他们将个人修养与天下国家之兴亡联系起来,将自我道德名节的完善视为最终目标。

——袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料三 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》卷四中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、先验与经验的结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

请回答:(1)根据材料一,概括百家争鸣产生的历史背景。并指出古代中国的百家争鸣承担的历史使命。

(2)材料二中“新儒学”是指哪一思想体系?并结合所学知识指出这一思想体系具有哪些积极影响?

(3)三大思想家为儒学注入了时代气息,分析这些“时代气息”出现的背景?

材料一 唐人陆贽论及租庸调制时说:“丁男一人,投田百亩,但岁纳租税二石而已。言以公田假人,而收其租入,故谓之租”。租庸调征缴只以丁身为依据,而不计其余,并不考虑农户的实际占有土地情况,其弊端是十分明显的。而且租庸调的征收颜由唐朝统一确定,长期以来一直保持不变,虽然有其稳定性,但其不能依据社会经济发展形势的变化而做出调整,有其不能根据土地实际占有状况的变化而主动调整,存有明显的僵化缺陷。唐制规定贵族、官僚户和其他特殊身份之人可以免除租调徭役,而一些人庇荫在这些特权户之下,逃税、避税,使国家征税额也随之减少。公元780年,租庸调制因为实际上的完全“废坏”而被两税法所取代。

——到阳《试论唐代租庸调制的制度缺陷和执行弊端》

材料二 唐代租庸调税制的特点是“有田则有租,有家则有调,有身则有庸"。在这种税制下,皇空贵戚、官僚贵族、孝子顺孙、义夫节妇、逃户流民为了生存投靠地主豪强做荫户,不承担国家的租税徭役。由此,只有30%至50%的户和14%的人口承担国家的全部租税,租税负担处于极不合理状态。建中元年(780年),德宗下令:“令黜陟观察使及州县长官,据旧征税数,及人户土客,定等第钱数多少,为夏、秋两税"。两税法在预算上实行“量出为入”的原则。每年财政经费先计算数颤,然后按照各地的土地、人口、条件等实际情况进行分配,分配时坚持贫富有差,税负均等。这一原则防止了地方官吏强取豪夺,多收多征,加重民众的负担。

——张帆《中国古代经济简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代租庸调制推行的基础,并分析租庸调制“废坏”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代两税法实施的的背景,并说明其引发的赋税变化。

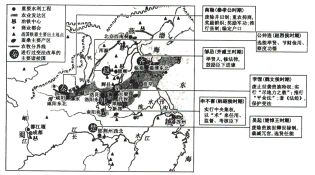

材料一

材料二鲜卑族进入中原以前,其社会形态一直处于原始社会末期,可以说是“魏初风俗至陋”。进入中原以后,由于鲜卑贵族内部奴隶主保守势力的存在,这种封建化转化是十分缓慢的。原先迁徙式的游牧经济进入中原后逐渐弱化,封建农业的比重越来越大,但是他不可能同落后的经济制度平等相处,这两种经济所代表的阶级之间进行着激烈的斗争。北魏政权是少数民族建立的政权,以占少数的鲜卑族人来统治占大多数的汉人和其他民族人,尤其是以一个落后的民族来统治比他先进的民族,其间反差,势必导致民族间的隔阂。因而完成鲜卑族的封建化与处理鲜卑族和汉族之间的关系已成为当务之急。孝文帝时期的改革就是在这样的情况下发生的。

——摘编自龚荫《试论北魏封建化进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括战国时期各国变法内容的相同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出战国时期各国变法与孝文帝改革对社会发展的积极作用。

材料一《礼记》说:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”商王是最高的统治者,商王之下设有尹及各类事务官,有着为数众多的“臣”或“臣正”,见于卜辞和铜器铭文的官名也很多。《尚书。酒诰》曰:“越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百僚庶尹,惟亚惟服宗工。”在商的四周,分布着许多的小国,有的则穿插于商国境之内,不过多数的方国比较弱小,它们臣服于商,但各诸侯国、方国的管理,不是由商王任免的,有些方国后来也渐渐为商所吞灭。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要(上、下册)》

材料二《左传》昭公七年曰:“人有十等……王臣公,公臣大夫,大夫臣士”,昭公二十八年曰:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也”。周人这种新创的统治方式,极大地提高了周代王权的地位,此时的周王“非复诸侯之长而为诸侯之君”,俨然是天下之共主了。

——摘编自王家范《大学中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商朝政治制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出周代新创的统治方式的名称及其作用。

材料庆历新政时期,范仲淹将“名教”纳入封建伦理道德的基本规范,他指出“我先王以名为教,使天下自劝”,认为儒家教人重名,旨在鼓励世人为国为民;并认为“国家之患,莫大于乏人”,人才缺乏的主因是“教有所未格,器有所未就”,并强调“教不本于学校……则不能覆名实”。他倡言在科举内容上要求进士先策论而后诗赋,并强调“考校进士,以策论高,词赋次者为优等,策论平,词赋优者为次等,诸科经旨通者为优等,墨义通者为次等。”在选官上他认为,官吏职位高低必须与能力大小与相一致,并指出“若力小任重,则挠权乱法,增朝廷之过”,相反则会压制人才,挫伤积极性,如他见胡瑗“志行坟典,力行礼义”,故奏荐其为学官。此外,他还认为官吏的监督和考核是官员管理制度的重要组成部分,并强调监察官不仅要有丰富的学识、敏锐的洞察力,还要有不畏强权、关键时刻能把生死置之度外的精神。

——摘编自夏其干《范仲淹吏治思想初探》

(1)根据材料并结合所学知识,概括范仲淹吏治改革思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析范仲淹吏治改革思想的影响。

材料一 古代中国人一直推崇修身,齐家,治国,平天下,将国置于个人和天下间的位置,在国之上还有天下。传统的中国是一个王朝接连一个王朝的延续,虽然随着一个王朝的毁灭,另一个新王朝开始建立,但是中国传统的文化并没有覆灭,而是一直传承下来,以致于后来的我们一直喜欢向别的国家展现我们悠久的历史,喜欢以“天朝大国”的形象自居。传统中国没有用法律来规定自己的领土范围,更多的是一种模糊的界定,与臣服于自己的周边国家的关系更像是一种伦理似的关系。

——摘编自田庆建《近代中国国家观念的变化研究》

材料二 1840年后,林则徐等把视野从“皇朝”拓展至“海国”,通过编纂书籍比较系统地介绍了世界各国的状况,客观上表达了一种新的世界观念。19世纪70年代,西方国家的议会制度、民权平等思想的传入,无形中构成对传统观念的挑战,尤其是国际公法的输入,不仅帮助国人认清列国并立的国际态势,也使废除领事裁判权、取消不平等条约的呼声此起彼伏。戊戌变法时期,维新志士在谋求国家变制的过程中不仅提出“国地”“国权”“国民”的理念,还发出“国者,斯民之公产也,王侯将相者,通国之公仆隶也”的呐喊。20世纪初,孙中山则在“三民主义”的指导下,完整地提出建设民族国家、国民国家和社会国家的构想,代表了当时先进中国人国家观念的最高水平。

——摘编自李华兴 张元隆《中国近代国家观念转型的思考》

(1)根据材料一,概括中国传统国家观念的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中国近代国家观念的演变历程及其影响。

材料一 议会制度最早起源于英国,是近代民主制度发展的标志之一。英国1215年颁布的《大宪章》,规定国王在重大经济、政治问题上要咨询议会的意见,这就在一定程度上确定了国王和贵族的共治。从“模范议会”召开到都铎王朝建立,190年间共召开了175届议会,大约每年一届,逐渐形成一套较为可行的议事立法程序。17世纪中期,随着新兴阶层的出现,他们极力要求参与国家政事,他们以议会为阵地,反对王权。经过1688年的“光荣革命”,英国政治制度从君主制过渡到君主立宪制,1689年的《权利法案》,逐渐树立君主立宪制和议会高于王权的政治原则。但是英国下议院自从1688年后再也没有新的市镇取得议会代表权,而随着一些新兴城市迅速崛起,他们为了获得议会的席位,极力要求改革议会,于是19世纪中后期英国进行了三次议会改革,为全面实现普选和以后的议会改革扫清了障碍。

——摘编自蒙夺黄月芬《英国议会制度的发展及其影响》

材料二 近代中国议会大事年表

| 19世纪四五十牛代 | 林则徐、魏源等人对西方议会进行了较详细的介绍 |

| 19世纪七八十年代 | 郑观应认为,西方“育才于学投,议政于议院”是其富强的根本 |

| 19世纪九十年代 | 康有为、梁启超从“兴民权”的角度,提出“设议院,立议员” |

| 20世纪初 | 在资产阶级立宪派的推动下,全国掀起了请求速开国会运动 |

| 1909~1910年 | 各省成立了咨议局,全国性的资政院也建立起来 |

| 1912年 | 南京临时政府成立,临时参议院作为立法机关,通过了《中华民国临时约法》 |

| 1914年 | 袁世凯解散国会,实行专制独裁统治 |

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 人民代表大会制度是对代议制历史上出现的两种模式进行扬弃的产物。这种模式既借鉴了三权分立模式职权明晰、便于监督的优点,又克服了它会导致效率低下的弊端;既吸收了议行合一模式便捷高效的优点,又克服了它职责不清、不利监督的弊端。它是我国社会主义民主政治最鲜明的特点,植根于人民群众,代表最广大人民群众的共同意志和利益,把国家权力集中于人民代表大会,不与任何其他机构分享人民赋予的权力,同时,又把立法权、决定权、人事任免权和监督权留给了自己,也把行政权、审判权和检察权等经由法定程序分别授予了政府、法院和检察院。

——摘编自钟丽娟《从理论到实践,理解和感受人民代表大会制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国议会制确立和发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方议会制在近代中国失败的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国实行人民代表大会制度的历史意义。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在"左"倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。

《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国经济发展的认识。

材料一 先秦儒家始终以积极心态和入世情怀对待社会、对待生活。树立高尚的道德信仰,强调个体修养、社会教化、国家治理方面的重要价值。儒家爱国主义认为个人从来就是与一定的国家民族联系在一起的,没有国家民族的整体利益,就没有个人的私人利益。儒家的仁学爱国思想强调“博施于民,而能济众”,以血亲之爱为基础发展起对国家民族的爱,使血亲的骨肉之爱与对国家民族的爱合为一体。在忠与孝之间,主张牺牲对父母的孝而对国家尽忠,甚至主张大义灭亲。这种价值导向深入中华民族的内在心灵培育出一种国而忘家、精忠报国、以身殉国的浩然正气。

——摘编自史康健《略论儒家仁学的爱国主义精神》

材料二 梁启超在《爱国论》中写道:“爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。故言爱国,必自兴民权始。”在避难日本期间,梁启超走向了以思想影响社会,构造国民思想,以服务于社会变革的文化改造活动。梁启超希望国家的建立,要既实行宪政,又能保持本民族的传统文化,是一个孕育民族文化内涵的现代国家。这样的国家的国民必须是“新民”--时时为国家与民族一体化而存在的“国民”“公民”,是以一种整体性而存在的国民。在实现民族复兴的实践中,梁启超的思想在当时产生了极大的影响。

——摘编自商植桐郭瑞军《论梁启超的个人自治思想与共和爱国主义、文化民族主义的当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代儒家思想中爱国主义的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超的爱国主义思想内涵及其影响。

材料一 北宋境内三分之二的耕地都在南方。南方水稻亩产大多高于北方麦豆一倍以上,加之南方普遍实行的是一年两熟的耕作制度,因而单位面积产量高于北方。就手工业生产而言,由于南方许多地区都种植茶树、桑麻、棉花、甘蔗等经济作物,以此为原料的制茶、纺织、榨糖等行业在南方地区自然更加发达。由于海外贸易的拉动作用,东南地区的制瓷、日用器皿制造业等因拥有广阔的海外市场而更加具有活力。随着经济重心的南移,东南财赋构成了宋朝财政收入的基础。

——摘编自游彪著《宋史:文治昌盛 武功弱势》

材料二 明代中后期,江南地区经济作物播种面积大大提高,导致稻米播种面积减少,粮食不敷需要。号称“鱼米之乡”的江浙地区,因桑、棉的种植致使粮食紧缺,需要从湖广、江西等地运入,于是出现一些粮食业市镇。商人由湖广、江西运入大米,再由米行转卖到邻近各城镇。江浙地区是棉纺织业的中心,棉花种植很多,但仍供不应求。北方的河南、山东是新发展起来的植棉区,产量亦很可观,但棉纺业并不发达。当时南北方出现棉花和布匹的对流。

——摘编自王天有等《明史:多重性格的时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代南方经济发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明从宋代到明代江南经济结构发生的变化及其影响。