材料一 从牛顿开始,科学研究有两条途径。第一条 是数学的思维,纯粹理性的思考方式,不牵涉任何具体的空间、时间和个人。数学成为思考工具的时候,我们才有纯理性思考的可能。第二条 途径是归纳和实证。依据实证的归纳法,发现现象并作出解释。上述思考方式和形而上学的纯逻辑的推论相比较,其研究方法和得出的结论很不一样。因此,牛顿的出现以及牛顿理论不可动摇之地位的确立应该是近代科学的起始。

——许倬云《现代文明的成败》

材料二 一系列的发现严重地冲击着经典物理学传统的物理思想。物理学面临严重的危机,科学界元老开尔文在英国皇家学会的演讲中承认:“动力学理论……的优美性和明晰性被两朵‘乌云’遮蔽得黯然失色了。”1905年,两朵乌云开始消散,这与爱因斯坦在这一年发表的4篇论文有很大的关系。正如德布罗意所说:“他的论文可以比做光彩夺目的火箭,它们在黑暗的夜空突然划出一道道短促的但又十分强烈的光辉,照耀着广阔的未知领域。”

——杨建邺《爱因斯坦传》

(1)根据材料一,指出牛顿科学研究的方法与前人有什么不同?说出他运用“数学思维”进行科学研究的代表作,并简要介绍这一著作。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出爱因斯坦在驱散物理学“两朵乌云”方面所作的贡献。概括爱因斯坦与牛顿在时空观认识上的不同及意义。

材料一 (鉴于)赋繁役重,官吏贪求……为此唐太宗指出)若安天下,必先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱……而且)在律,正赃唯有六色:强盗、窃盗、枉法、不枉法、受所监临及坐赃。(明朝《大诰》中规定“不枉法者”被凌迟、枭首者极多,朱元璋还敕谕刑部)官吏受赃者,并罪通贿之人,徒其家于边,著为令。

——摘编自《唐律疏议·名例律X贞观政要以大明律》等

材料二 英、美是率先进入现代化的西方国家。两国的现代化进程从一开始就伴随着扃化现象的泛滥,随着腐化现象的日益严重直至达到腐败的程度。在英国,整个18世纪腐败现象都很严重,并在19世纪前期进入了高峰期。美国从18世纪到19世纪80年代将近100年间,腐败猖獗。其间,随着两国中产阶级的崛起和工人阶级政治参与的实现,英国在进入19世纪后,美国在19世纪末期和20世纪初,先后出现了以中产阶级和工人阶级为代表的改革社会运动,并成为推动政府进行改革的强大力量。在压力下,英、美两国的此番改革涉及广泛的政治领域,主要集中在选举制度、政治领导体制、人事管理制度和行政管理等方面,改革颇有成效。例如:美国的选举提名制度、英国的反对党制度、两国的现代公务员制度等都是这一时期体制改革的产物。而且随着改革的深入,肩败现象开始衰退。

——摘编自姜跃《国外廉政建设的经验与启示》

(1)根据材料一-.概括中国古代廉政建设的主要特点.并简析其主要影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代英.美等国腐败现象出现的背景,归纳其主要举措。

(3)从上述材料可得出什么启示?

材料一 《论语》讲“礼之用,和为贵”,集中反映了孔子的中和思想,后来《中庸》中又明确提出了中和的概念。所谓中和,是指人和事物之间处在合乎中道原则的共处状态,这种状态表征的是人的情感发挥的恰到好处。而亚里士多德的中道所追求的是“公正”,他认为公正是中道的根本,是所有人都认为的一种由之而做出公正的事情来的品质,因此,在现实生活中就应当公正地分配善与恶,既要反对特权主义,又要反对平均主义,试图达到是社会各阶层享有一份美好生活权利的“中正”状态。综上所述,孔子的中庸思想和亚里士多德的中道思想尽管在许多方面有一致的观点,但由于二者处于不同的历史文化背景下,导致其伦理思想在社会实践上走上了不同的发展方向。但他们都是人类思想文化中的瑰宝,我们应该吸取其精华,以促进我国的伦理思想建设。

——李蔚《法制与社会》2009年第18期

材料二 教育最复杂的任务之一,就是把服从法律的强制性向教育孩子善于动用自己的自由权力结合起来。孩子只要不做有害于自己和他人的事,就应当让他们有行动的自由,不要硬去改变孩子的意愿。要让孩子懂得,他们只有为别人提供达到目的的可能性,才能达到自己的目的。

——康德

(1)根据材料一,结合所学,用两个词语分别概括孔子和亚里士多德追求的“中庸”,说明两者的共通之处,并简要说明孔子的教育主张。

(2)根据材料二,结合所学,归纳康德的思想主张并指出他思想的进步性。

材料一 在希腊语中,中国人叫“Seres(赛里斯)”,并由此派生出了拉丁词“Seric”",意为丝绸。作家普林尼(Pliny)反对那些与他同时代的时髦的人的奢华嗜好,他曾抱怨大量的中国丝绸进入了罗马。中国的纺织品沿所谓的丝绸之路传入西方至少是在公元前1200年。因为直到大约公元200年,仍然只有中国人知道怎样加工蚕丝。晚至7世纪,旅行家们包括僧侣还带着丝绸卷轴,在医疗紧急的情况下作为货币使用。

——摘自【英】彼得.活森著,姜倩、南宫梅芳、韩同春等译:《人类思想史:浪漫灵魂(从以赛亚到朱熹)》

材料二1993年,(新加坡“国父”)李光耀在接受美国《时代周刊》采访时,曾直言:“我为何那么关注中国?首先,中国必须不会像前苏联那样分裂,因为这将为亚洲带来灾难性的后果……亚国家已做好准备,以进入一个快速增长的年代,并且在未来20年发展成发达国家。如果中国瓦解,将搅乱这种发展步伐。如果中国和我们一起增长,它将使我们每年的增长率加快0.5%至1%。”

——《短史记》2015-03-23第319期《李光耀外交棋盘上的“中国”》

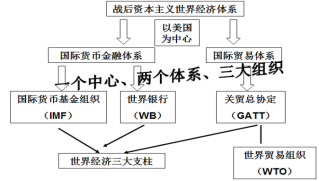

材料三 战后资本主义世界经济体系

(1)据材料一概括西方对丝绸的态度。结合所学知识指出中世纪时期世界上智力最发达科学最先进的国家。

(2)根据材料三指出新加坡“国父"李光耀关注中国的理由。归纳所学知识指出改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中积极发挥作用的目的。

(3)结合如图和所学知识回答,战后资本主义世界经济体系的中心是什么?与资本主义世界市场的形成相比较,从文明演进的角度归纳战后资本主义世界经济体系在建立方式、区域范围、内部机制三方面的特点。

材料一 从伊朗的德黑兰平原以西的山前地带,经伊拉克北部、土耳其东南部到叙利亚以及约旦的北部和西部呈“新月形”地区。早在公元前8000-公元前6000年,该地区就出现了原始农业,人们在这里种植谷物、饲养家畜。在墨西哥的坦马利帕斯地区,以及瓦哈卡河谷和特瓦坎谷地的印第安人早在公元前7000年已开始种植玉米,并驯养羊驼。公元前7500-公元前5000年,黄河及长江流域已开始种植小麦、谷子和水稻,并饲养猪、狗、羊等家畜。

材料二 随着世界人口的不断增长,原始农业缓慢地向前发展。据粗略估计,新石器时代的人口大致已达5000万。……西亚地区在公元前6000-公元前5000年出现了简陋的灌溉农业。公元前5000年在埃及尼罗河流域产生了灌溉农业。公元前2500年,印度已普遍种植稻麦。

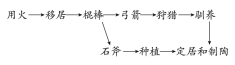

材料三 农业的形成概括地表现为以下过程:

——摘编自张同铸《世界农业地理总论》

(1)根据材料一,指出农业起源的区域,并归纳其起源的特点。

(2)根据材料二、三并结合所学,分析原始农业形成与发展的原因。

材料一:中国自夏朝以来,就有了庠、序、校和学等教育机关。“学在官府”,只有奴隶主子弟能入学校学习,而劳动人民子弟只能在生产劳动和日常生活中,跟长辈学习一些为人之道和生产劳动的知识与技能。但到了孔子的时代,社会的政治经济和文化教育都在下移,这就为私人办学提供了机会。孔子在创办私学的职业生涯中,其弟子来自鲁、齐、晋、宋、陈、蔡、秦、楚等不同国度,吸收了被中原人视为“蛮夷之邦”的楚国人公孙龙和秦商入学,孔子弟子中有来自贵族阶层的南官敬叔、司马牛、孟懿子,但更多的是来自平民家庭的颜回、曾参、闵子骞、仲弓、子路、子张、子夏、公冶长、子贡等。

——据《中国古代教育史》

材料二:古代儿童启蒙读本有这样的内容:“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。”“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。”

——据《中国古代教育研究》

材料三:“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”这是我国古代教育的真实写照。这一情况在19世纪60年代因新式学堂的出现有所改观,当时的学校开设有外语翻译、轮船驾驶、天文、测算、行军布阵等课程,特别是1904年清政府颁行的《奏定学堂章程》更是规定了学校教育中几何代数、植物动物、理化、法制理财、体操等课程的课时,在中学堂180个课时中,读经讲经以45课时居于榜首。

——据《中国近代教育史》

材料四:恢复高考以来高校招生统计图表

(1)据材料一述评孔子的办学思想。

(2)根据材料二归纳有关信息。你对此有何看法?

(3)根据材料二、三,指出我国近代教育与古代教育相比有着怎样的不同?反映了教育发展的什么趋势?

(4)根据所学知识分析形成材料四状况的原因。综合以上材料,谈谈你对教育的看法。

材料一 从宋代开始,大规模的宗族组织在基层社会普遍建立,家法族规的制定也蔚然成风。宋代家法族规强调族众遵守社会秩序,严禁宗族子弟闲游、偷盗、赌博等。宗族成员违反国家律令、族规家法、风俗道德等行为要予以惩罚。婚姻方面,家族法规强调“父母之命,媒妁之言”;在财产继承上,按照诸子均分原则进行处理。宋代家训族规在国家法的支持和默许下具备一定的权威性,违背者将会受到不同程度的惩罚。总之,宋代家法族规起到了国家制定法难以起到的社会控制作用。

——摘编自苏洁《宋代家法族规与基层社会治理》

材料二 鸦片战争以后,大批外国的游人、商人和传教士进入中国,由于思想观念和行为方式不同,在基层,中外冲突时有发生。新式武器逐渐流入民间,地方矛盾变得愈发激烈,官府往往无力弹压。伴随着国民思想的进步与法律意识的觉醒,基层传统社会的“人治”受到冲击。近代以来,尤其是进入民国后,基层社会治理方面也开始出现配套的法律。社会基层问题强调多数人参与纠纷、矛盾、冲突的协调和解决。1904年5月13日,《岭东日报》报道了广东省澄海县蓬洲所陈氏模仿“自治”的方式:“公议族规四条,谓如有犯规者,行自治之法,或笞惩,或罚影戏。”总之,近代基层治理出现新的特征。

——摘编自温建钦《近代基层社会治理出现转型》

材料三 新中国成立后,国家依据政令或法律对基层社会进行治理的能力急速增强,乡规民约逐渐式微。基层社会尽管也制定过一些村民公约,但由于其内容极富政治性,基本上就是一些政治口号,与之前在基层社会所存续的传统乡规民约有着质的不同。改革开放以来,随着法治建设的推进,乡规民约在宪法与法律上也有了一席之地,成为了基层社会治理和群众自治的重要载体之一,使之在城镇和农村都得到了相应的恢复和发展。

——摘编自何旺旺《乡规民约的历史嬗变及其在当代基层社会治理中的角色定位》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代家法族规兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代基层社会治理的新现象并归纳近代基层治理的主要特征。

(3)根据上述材料,谈谈你对当今基层社会治理的认识。

材料一:西方人对中国的认识是以商业活动和传教为滥觞的。丝绸既作为商品又作为一种特殊的文化信息,引起西方人对东方文化古国的向往。之后的天主教传教士们对于这么庞大的帝国能维持政治上的大统一,儒家及儒家所代表的价值观念能被普遍接受,以及中国极少宗教战争等印象深刻且佩服。鸦片战争之后,传教士、外交官等写了大批报道和书籍,我国国际形象骤然失色。美国传教士描述“中国社会如同中国的景致一样,远看好看,近则臭气难闻。”在美国1870年间爆发了排华浪潮,中国人到处受歧视被排斥。“中国佬”、“中国蛮子”,“黄货”等贬词也由此产生。

材料二:1984﹣1985年,由于我国国内形势越来越好,改革成果显著,国外舆论纷纷变调。美国《时代》周刊评选邓小平同志为“1985年风云人物”,特辑则介绍了中国近年来多方面的深刻变化,该刊虽提到我改革中的一些困难,表示了某些疑虑,但总的调子是称赞改革,而且提到世界历史的高度,称我国改革是一项伟大试验,并大加肯定和赞扬。

材料三:20世纪90年代在西方的中国典论形象中,中国似乎是一个永远也不可能改变的东方专制社会。那里践踏人权政治腐败道德堕落;它的经济的确在发展,但这种发展不再是可喜的,而是可怕的,因为它将“助长邪恶的力”。20世纪中国的国际舆论形象,在“中国威胁论”的背景下结束。

(1)阅读材料一,解读西方人对中国看法的变化历程。(要求:提取信息充分,总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(2)材料二中,国外舆论是如何评价中国的?简述这一变化的国际背景。

(3)20世纪90年代以来中国所处的国际舆论是怎样的?这一时期的国际环境发生了哪些转变?

材料一 到了宋代,农业技术的进步、高产作物的引进和推广(宋朝农作物单位面积产量相当惊人。据蒙文通先生考证,唐时平均每亩产量约1.5石(唐比汉代高50%,而宋代平均每亩产量约2石,比唐代高约30%。)、以土地自由买卖和契约化为主要特征的私人地主土地所有制的确立、税赋制度的优化、佃农地位的提高,为城市经济的繁荣创造了条件,宋代统治者对商业的重视,使得城市格局发生了巨大变化,冲破了传统“市坊”格局的限制。

——《汉唐与两宋城市商业发展的若干启示》

材料二 宋朝经济的大发展,特别是商业的发展,或许可以恰当地称之为中国的“商业革命”。

——费正清、赖肖尔《中国:传统与变革》

请回答:

(1)根据材料一,归纳两宋时期农业发展的主要表现。

(2)根据材料,并结合所学,分析农业的发展变化对两宋社会经济发展产生了哪些影响?

材料一 古希腊存在民主制,与其特殊的社会结构有关。古希腊不是一个国家,而是一批独立自由的城邦主权国,文化比较相近,存在松散的同盟关系。梭伦改革开启了这样一种观念:基于同意的统治取代了基于强制的统治,矗立于尖端之上的金字塔,又被安放于它的地基。

——据[英]阿克顿《自由与权力》等整理

材料二 雅典卫城,世界遗产委员会对它作出这样的评价:“雅典卫城显示着希腊1000多年繁荣的文明、神话和宗教,包含了古希腊艺术的四个最伟大的杰作巴特农神庙、通廊、伊瑞克提翁神庙和雅典娜胜利神庙,因此被认为是世界传统思想的象征。”有关雅典卫城有两种观点:

1.实质上的“山巅之城”。她在雅典宗教、政治和文化生活中的重要作用,和在西方文明中的崇高地位。是真正的 “历史山巅之城”。

2.是防卫城邦的“艺术之城”。她与自然景观融为一体,建筑结构颇具特色,是天才艺术创造力的有形物证。

——摘编自房龙《人类的艺术》等

材料三 托克维尔不同意雅典式的古典民主模式。在民主社会中,人民主权是最高的原则,人民主权的潜在原则是一切权力的根源存在于多数的意志之中……在美国,多数的意见最终会通过立法成为一种强制的权力,大部分州的宪法还设法人为地加强多数的这种天然的力量。托克维尔已经警觉到,这种状况“对未来是有害而危险的”。

——摘录自陈曦《民主理论的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学,简述梭伦哪些改革措施有助于推动“基于同意的统治”取代“基于强制的统治”,从“人本身”的角度指出古代希腊民主政治形成的社会条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,请在给出的两种观点中选择其一,说说你的理由。

(3)据材料三,归纳托克维尔对美国民主政治的担忧,结合所学知识指出现代政治文明应如何规避这种担忧?