材料一 美国独立前,北美殖民地实践了长达150多年的民主政治。独立战争前后,由于大量的欧洲先进的政治和法律学说传入美国,而这些学说和思想,极易为美国人民接受并与美国人民已经具有的共和、民主、限权理念融合在一起,从而使美国人逐渐形成了较强的人权意识和民主、共和、限权等政治要求。宪法为美国缔造了一个崭新的政府体制,为美国建立了一整套民主制度,第一次把联邦制、分权制、制衡制等抽象理论变成了现实,保证了美国政局的稳定,为美国的发展提供了良好环境。

——摘编自彭澎《论1787年美国宪法的宪政理念及其影响》等

材料二 辛亥革命前,首先站出来追求政治近代化的是康有为为代表的资产阶级维新派。他们以西方启蒙思想为理论武器,要求通过自上而下的改革,变封建专制为君主立宪制。维新派在与封建顽固势力的较量中败下阵来,政治体制的改革没有实现。以孙中山为代表的资产阶级革命派,接受西方的民主共和思想,采取武装革命的方式追求政治的近代化。辛亥革命建立的资产阶级共和国,确认了资产阶级的民主原则。《临时约法》规定设立国务总理,实行责任内阁制;“法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼”,“法院之审判,须公开之”,“法官独立审判,不受上级官厅之干涉”;参议院有立法权、财政权、任免权、外交权、顾问权,有对大总统和国务员的弹劾权。

——摘编自李建忠《辛亥革命与中国的近代化》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国政治近代化的历史背景和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳孙中山等革命派实践政治近代化的原因及意义。

材料一 《唐律》被认为是中国古代第一部完备成熟的法典,全面制定了有关性别与婚姻的法规。《唐律》对离婚有三种规定,一是“出妻”,指由夫方提出的强制离异。在《礼记》中为出妻规定有“无子、不顾父母、妒、淫、哆言、窃盗、恶疾”七条理由。妻子若犯了其中一条,丈夫就可名正言顺地休妻。二是“义绝”强制离婚。“义绝”包括夫对妻族、妻对夫族的谋害罪、奸杀与殴杀罪。官府判断一方犯义绝,必须强制离婚。三是受鲜卑族法律的影响,唐朝还存在“和离”的情况。从敦煌文书的“放妻书”样文看来,“和离”不仅双方自愿,而且还有对妻子再婚的祝词,“愿妻娘子相离之后,……选聘高官之主。一别两宽,各生欢喜”。

——摘编《从<唐律·户婚>看唐代婚姻的双重性》

材料二1950年《婚姻法》是新中国成立后正式颁布的第一部法律。《婚姻法》规定:“实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。”党和政府利用报纸、广播、书籍等方式进行大规模宣传活动,还通过集体婚礼、评选模范夫妇等形式宣传《婚姻法》。各级法院对于因干涉婚姻自由而伤害妇女或逼致妇女自杀的罪行给予严厉的法律制裁。《婚姻法》的贯彻使受封建婚姻制度束缚、压迫的妇女纷纷向政府和法院申请解除不合理的婚姻关系,妇女提出的离婚案件迅速增加。妇女获得婚姻自由后积极参加了基层政府以及生产互助组织的工作。伴随着婚姻自主意识的增强,青年的择偶标准也发生了改变。

——摘编《论1950年<婚姻法>》

(1)根据材料一归纳唐代的婚姻观念,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二指出1950年《婚姻法》的核心理念,概括其贯彻实施的特点并结合所学知识分析其意义。

材料一 随着黄道婆的手工棉纺织技艺在松江地区的传播,逐渐开始辐射到整个江南,随后向中原、湖广等地扩展,掀起了一场明清时期的“棉花革命”。在明清政府的推动下,棉花作为经济作物被大量种植,加之河南、山东等地的棉花伴随着地区商品市场的发展作为大宗商品贩运至江南,为江南地区棉纺织业提供了充足的原料。由于棉纺织业的发展,对纺织劳动力需求进一步增大,出现了雇染匠、研匠“往来成群”的现象,在织造、染色和平整等流程上的分工也越来越细。棉纺织产品不再停留在自给自足的小农范畴,而是大量投入市场销售,迎合了明清时期日益增长的人口需求,棉布成为“寸布皆有”的主要布料,并远销海外。

材料二 近代开埠通商以来,洋商凭借雄厚的资金及本国国家权力为后盾,使我国棉花贸易基本落入外人之手,而华商大多资本短缺,金融周转不灵难以与洋商抗衡。近代国际市场棉花贸易日益标准化,且一般采用国际通行的机器打包,棉包密度有严格规定,而中国市场棉花贸易缺乏量化标准,打包的形色也颇有参差,部分棉商甚至为了谋求利益,人工掺水掺杂。洋商在航运交通上的优势大大缩短了交易周期和经营成本,而这也使得华商望其项背,加之战争对船只、火车运输的阻断“贸易几至完全停顿”的现象偶有发生。然而在国际贸易大背景下,在华洋行为华人棉商提供了模仿和学习的机会,棉业公会相继确立,业务涵盖了从国内贸易到国际贸易,从零收贩运到加工业务,从设行收花到居间介绍。

——摘编自于新娟《近代国际化背景下的江南棉商》

材料三 随着我国产业经济发展,相关企业、行业在全球市场主导之争也日益激烈,一些西方国家利用长期以来形成的国际话语权体系和企业价值体系进行“围追堵截”的现象屡见不鲜。

西方某些组织、企业捏造所谓“强迫劳动”来抹黑新疆棉,其真实意图是利用自身影响力破坏我国棉产业基础。“打铁还需自身硬”,新疆棉产业只要保持信心和定力,不断转变经营观念,并采用有力措施加以应对,就一定能打破某些西方国家别有用心的“魔咒”,开辟更为广阔的发展前景。

——摘编自牛方《新疆棉事件:热搜之后的冷思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳明清时期棉花革命的特点并分析产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来中国棉花贸易面临的挑战与机遇。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,谈谈新疆棉事件的启示。

材料一 秦汉以后的思想家们认为国家有效治理的标志是王朝的长治久安。西汉的贾谊认为,求天下之安“莫如众建诸侯而少其力”,这一强干弱枝的思想为历代王朝处理中央与地方关系提供了基本原则。多数思想家认为国家统一的基础在于合理的社会治理结构。贾谊指出,统治者应“建久安之势”,稳定社会秩序。中国传统治理观念也体现出对富强的追求。历代的政论家主张富强之策应先注重边境安全。唐朝陆贽指出,“虽有石城十仞,汤池百步,无粟不能守也”,强调粟米对国家治理的重要。中国传统治理思想中蕴含的另一个主题是国家如何对待民众。儒家主张以仁义德教治国,国家之于民众,应该“明礼义以一之,至忠信以爱之,尚贤使能以次之,爵服庆赏以申重之。”统治者不应把聚集财利当作治理的目的,以免伤害民众和农业生产。

——摘编自孙晓春《中国传统治理观念与社会治理实践》

材料二 新中国成立初期,开展剿匪斗争和镇压反革命运动,取缔赌场妓院。1950年颁布《中华人民共和国婚姻法》,废除封建婚姻制度,实行男女平等和婚姻自由;在抗美援朝运动中拥军优属,表彰各级模范,形成示范效应,建立起新社会的道德风尚,集体主义和爱国主义成为新社会的主流价值观。颁布了《中华人民共和国土地改革法》,划分了地主、富农、中农、贫农等阶级成分,到社会主义改造的完成,我国形成了新的社会阶级结构。针对劳动力市场供求的矛盾,政府将计划经济的思路引入劳动力资源配置,对失业人员和困难群众予以帮扶救济。在城市设立街道办事处和居民委员会,把城市居民纳入到各类单位之中。通过农业合作化运动将农民纳入到农村的集体组织管理体系之中。

——摘编自王建军《新中国成立初期社会治理的探索与实践》

材料三 1978--1997年间,中国社会的人口流动加快,城市化进程加速,社会结构发生巨大的变化。政府逐步放松对经济社会的管控,从社会管理走向社会治理。1982年修订的《中华人民共和国宪法》,对国家治理结构和主要原则作出了新的规定,改变农村“政社合一”体制,建立与家庭联产承包责任制相适应的农村社会管理体制。改革劳动人事制度,放松城市“单位制”“街居制”以及街道、户籍管理,推进各级政府、国有企业和城市的管理权限改革,改变对人口流动限制过死,限制条件过多的局面,推动人口在城乡之间、农村之间、城市之间以及企业之间、行业之间的社会流动。从1982年实行国家第六个五年计划起,专门增加了社会发展的内容,中共十三大制定国家发展“三步走”战略中,在确定每一步经济发展目标的同时也相应确定了国家的社会发展目标。这些表明,伴随改革开放大潮兴起的社会治理变革巨轮开始启动前行,中国特色社会主义制度的优势日益彰显,推动了中国国家治理体系和治理能力的现代化。

——摘编自钟宁、沈锐《改革开放以来中国社会治理体制变迁的历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代政治思想家关于国家治理的基本思想。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期强化社会管理对我国经济和社会发展的重要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明1978年至1997年中国政府是如何推动国家治理体系和治理能力现代化的?综合上述材料归纳当代中国社会治理的主要特点。

材料 南京国民政府成立后,蔡元培出任最高教育行政机关长官,他明确反对祀孔。1928年2月18日,蔡元培发布通令:“孔子生于周代,其人格学问,为后世所推崇,惟因尊王忠君一点,历代专制帝王,资为师表,祀以太牢,用以牢笼士子,实与现代思想自由原则,及本党主义,大相悖谬。为此,令仰该厅、校、校长,转饬所属,著将春秋祀孔旧典,一律废止。”“九一八”事变爆发后,中日矛盾升级,中国民族危机空前严重。国民党经历了“清党”和内部斗争后,党员及军人对指导思想不明确,随着日本侵略者步步紧逼,民众心态日渐颓废。由此,作为中华民族的象征的孔子被再次凸显,恢复祀孔成了此时政府情理之中的选择。1934年8月27日,上海市党政机关举行孔子诞辰纪念大会。市长吴铁城认为:“我们要实行三民主义,必要发扬中国固有的文化,要发扬中国固有的文化,必要尊崇孔子。今日之尊孔,乃是谋民族之复兴。”

——摘编自周慧梅《国民塑造与社会建设:1896-1949年中国社会教育研究》

(1)据材料并结合所学知识,概括蔡元培反对祭孔的理由。

(2)据材料并结合所学知识,归纳国民政府从反对祀孔到恢复祀孔的原因并简析上海市纪念孔子的时代价值

材料一 历史上很长一段时间里,多数人并没有选择吃的权利,“丰衣足食”成为普通人追求美好生活的最切实的目标。不过,这一情况随着人类社会步入近代而发生了巨大变化。16世纪初,人类饮食发生了根本性变化。美洲特有的农作物,如玉米、土豆、红薯、辣椒、番茄被带到了欧洲,进而传播到非洲和亚洲,旧大陆的一些农作物和家畜也被欧洲人带到了美洲。蔗糖这一来自旧大陆的食物,它是在美洲被广泛种植,然后又回流到欧洲,带来了饮食和社会关系上的革命。蔗糖产量的增加,导致欧洲糖价不断下降。之前只有贵族才吃得起的价格昂贵的调味品,到1800年左右已经成为普通人的日常必需品,这意味着“吃什么”已经不再是一种权力或特权的象征。1835年、1874年,美国人雅各布·珀金斯和德国人卡尔·冯·林德在大西洋两岸先后发明了制冷机和冷冻机,堪称食品工业化历史上的里程碑。随后,大型屠宰厂、肉类加工厂、罐装食品厂纷纷建立,食物就像汽车等电器一样,成为流水线上的批量产品,之前手工烹制食物的“温情脉脉”被标准化大规模生产的工具理性所代替。民众从食品的工业化中还是得到了好处,因为获得了更多吃的权利。有充足的肉吃一直是富人的特权,但现在,普通人也吃得起肉。与此同时,为防止食物腐败而加入化学添加剂,以及代替自然生成物的人工食品的出现,进一步引发了人们对食品安全问题的担忧。随着西方快餐和工业加工食物的传播,肥胖、心脏病、糖尿病等与不健康饮食有关的疾病也在扩散。一系列新的健康风险抵消了工业化食物的好处,也让人们开始警觉快餐和工业化食物的弊端。

——摘编自张旭鹏《舌尖上的世界——近代以来食物从区域到全球的传播》

材料二 不同的烹饪方式,则体现出不同的文明形态。游牧文明与农业文明之间最大的差别之一,就是获取和烹饪食物的方式。前者以铁石刀兵获取食物,其烹饪方式也显得粗犷豪放,以配合其游牧生活;后者需要驯化谷物,悉心照料,将其碾碎为粉,揉制成团,或烹煮,或发酵烘烤,精细化的烹饪方式,塑造出复杂的分工社会,也构建出农业文明相对复杂的等级性。帝国的兴起,将烹饪方式化为某种帝国特质的表现,随着帝国在地域上的扩张,不同地域的烹饪方式被纳入到同一个体系之中,而不同帝国间的接触与碰撞,又互相交换着不同的烹饪方式,烹饪成了征服者与被征服者进行自我表达的方式,也提供了在对抗中互相融合的可能性。全球时代,通过烹饪构建起的多元文明,早已冲破了帝国的疆域和界限,而这已经大大超出了征服——扩张的叙事模式了。从这一意义上讲,你所吃的每一口食物,都与这个世界息息相关。食物的历史表明,饮食不仅仅是一种生物性行为,即只是为了解决温饱,当人们日渐进入丰裕社会的佳境时,饮食更多反映的是人们对自由和权利的追求。

(1)根据材料并结合所学知识,指出“多数人并没有选择吃的权利”的原因,并归纳近代食品工业化的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,指出哪一事件导致16世纪初人类饮食发生了根本性变化,并概括饮食文化交流的特征。

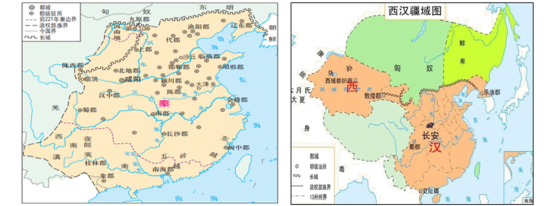

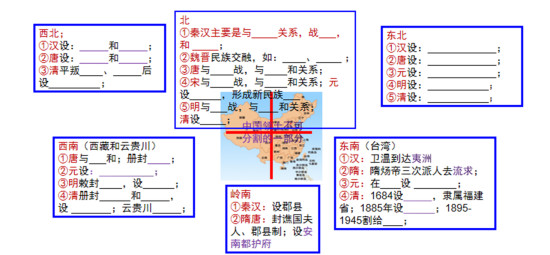

(1)结合秦、汉疆域图指出这一时期边疆管理和民族关系的阶段特征。

(2)结合西晋、唐、宋疆域图指出这一时期边疆管理和民族关系的阶段特征。

(3)结合元、明、清疆域图指出这一时期边疆管理和民族关系的阶段特征。

(4)结合秦-清疆域图指出中国边疆六个方位是怎么逐渐稳定下来的,进而概括六方位疆域特征。

材料一 古代社会,农业处于支配地位,农业生产状况如何,直接影响到政局稳定和国家安全。历朝历代无不把粮食问题摆在治国安邦的重要位置,但粮食安全问题依然存在,它主要受多方面因素的影响。封建社会的小农经济是自给自足的自然经济,在这种经济模式下,生产力水平较低,生产具有脆弱性,一旦发生区域性的自然灾害将会造成地区性的饥荒和社会动乱,出现灾民大量死亡,农业劳动力减少,粮食供应短缺。中国幅员辽阔,地理环境相当复杂,各个地区的不同地理环境影响和制约着农业生产,地理环境适宜的地区粮食高产、稳产,人均粮食占有量和粮食生产总量都比较高;相反地理环境恶劣的地区粮食产量低而不稳,人均粮食占有量较低。官僚豪强地主占有大量的土地和粮食,在面临灾害或其他危机时,应对饥荒能力强;无地或少地的农民,应对饥荒的能力弱,粮食安全系数低。

——摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 第一次工业革命时期,曼彻斯特社会动荡,严重影响了粮食供应问题。曼彻斯特和英国中央政府实施了一些方法对策。首先,1761—1842年,英国已修建了3960公里的人工运河,曼彻斯特成了著名的运河枢纽。1850年的曼彻斯特,更是有5条运河和6条铁路穿过。这些运河和铁路,为工业提供廉价且稳定的大宗货物运输,成为“工业革命的生命线”。其次,1815年颁布的《谷物法》抬高了粮食价格,工人无钱购买工业制造品,同时也阻碍了欧洲大陆进口曼彻斯特的纺织品,为此,1838年,他们创建了反谷物法联盟,提倡自由贸易,要求国家不干涉经济生活的原则。第三,大规模的议会圈地在1750年到1850年之间进行,大量的荒地因被圈占而得到充分的开发利用,被圈占的土地既可以是农场也可以是牧场,使土地资源得到了进一步的开发和利用,增加了粮食的种植面积,提高了粮食的产量。

——摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究——以曼彻斯特为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响中国古代粮食安全的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国为解决粮食安全而采取的措施,并简析其影响。

材料一 在中世纪很长的一段时间里,西欧国家没有建立起相应的管理机构,国家的权力,甚至是领主的权力都无法直接影响到下属的农村地区。德意志王国的国王们只能通过“巡游制”来管理自己的领土。由于外族入侵,大量村庄被纳入庄园之中,使得中世纪德意志地区的乡村组织有了基本的框架。长期的战乱促使庄园体系扩展,农民出于自身保护的需求不得不接受庄园制度的管理。在中世纪社会中,按照基督教会的理念,人被分为专门从事劳动的农民、从事军事的贵族以及从事祈祷的教士,中世纪中期教会的改革也深刻影响到了村庄的地位。

——摘编自陈若毅《中世纪中晚期德意志乡村组织的变迁》

材料二 明中叶,广东福建地区为了稳定地方局势,转变地方风气,在地方社会中进行了大量的社学建设,成为国家统合东南边疆、加强其对地方社会控制力的软性工具。弘治十七年,正式将儒家日常礼仪列入社学教学内容,对社学童生进行礼仪教育。这种转变意味着明代社学的政治教化模式,完成了由“重法”向“重礼”的转变。通过社学教育,使得国家意识形态能潜移默化的影响基层社会,以达减少诉讼,端正风俗的效果,最终巩固国家在地方社会的统治基础。随着社会的发展,明中叶闽粤地区的儒学事业逐渐步入正轨,涌现出了一大批优秀的儒家知识分子。

——摘编自张昂霄《明清闽粤地区的社学与地方社会》

(1)根据材料一,概括中世纪欧洲乡村治理的特点,并分析其形成的主要原因。

(2)根据材料二,归纳明朝乡村治理的措施,并结合所学知识说明其积极影响。

(3)综合上述材料,说明中世纪欧洲与明朝在乡村治理上所体现的不同文化理念。

材料一游牧文明和农耕文明形成了非常不同的分工模式:游牧文明是劳动密集型;农耕文明更接近于资本密集型,犁的使用需要劳动者的上肢力量和握カ,因此男人在劳作中具有相对明显的优势,于是形成了明确的男女分工。

——摘编自加州大学朱利亚诺等《性别角色的起源:女性与犁》

材料二宋代商业化的展开,也是市场化不断深化的过程。市场化不但表现为民间的衣食住行均可以通过市场来解决,宋代江南一带的许多农户,基本上已经不种田,“糊口之物,尽仰商贩”。…明代朱元璋似乎下定决心要将中国改造成为一个封闭而宁静的巨型农村,人们待在土地上,日出而作,日落而息,不得擅自离乡离土;这个宁静的秩序不欢迎流动的商人、喧哗的商业,不需要市场与货币,国家的赋税也以实物税与劳役为主。至于开放的海岸线与嘈杂的海上商贸,更是不可容忍的

——摘编自吴钩《为何别朝之亡皆自亡,宋朝之亡亡天下》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代小农经济的特点。

(2)根据材料二,归纳宋代经济发展的概况以及明初对宋代经济特点的“改造”措施。