材料 由于西北边疆民族的复杂性,明代河西走廊的范围与前代有较大不同,除了传统区域外,今兰州、哈密也属于河西走廊的范围。明朝对河西走廊的治理,一方面继承和恢复汉唐做法,另一方面又创新了治理模式。在河西走廊以东,即从现今兰州安宁堡以东,实行与内地完全相同的郡县体制。而在兰州,明朝则设置管粮郎中,保障军粮供给。兰州安宁堡以西至肃州,是河西走廊核心区域,明朝在此设立卫所制度,实行军事化管理。在肃州以西至哈密,设立赤斤蒙古卫、哈密卫等军事机构,以羁縻方式拱卫核心区域。在哈密以西,通过朝贡方式与东察合台汗国等政权保持贡赐关系,以减轻哈密卫的压力,由此,明朝构筑了哈密卫-嘉峪关-甘州卫-凉州卫-兰州卫五道防线,确保通过河西走廊保持西域与明朝的持续交往,书写了“大一统”王朝对河西走廊的控制力度与时间长度的空前纪录。明代对河西走廊的治理模式在很长一段时间内为清朝所继承。

——摘编自田澍《河西走廊:明朝成功管控西北边疆的锁钥》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明代改革河西走廊治理模式的显著特征。

(2)根据材料并结合所学知识,指出明代改革河西走廊治理模式的积极影响。

材料 北宋熙宁年间出现的陕西蓝田《吕氏乡约》,开创了中国古代乡民自治的历史先河。它的发起与实践不仅体现了宋代新儒的时代特征,而且还反映了当时士大夫阶层逐渐成长起来的主体意识和以天下为己任的责任意识。《吕氏乡约》所蕴含的社会教化、政治整合与矛盾化解等功能成为宋代及后世基层社会治理体系的有效“补丁”,在一定程度上激发了乡民自治的积极性,夯实了封建专制统治的合法性基础。宋代以后,历代统治者和有识之士非常重视乡约在基层社会治理体系中的作用,并对其不断加以补充和完善,逐渐形成了具有“中国特色”的乡治理念和乡治体系。

——摘编自杨亮军《宋代基层社会治理体系中的乡约》

(1)根据材料,概括《吕氏乡约》的特点和意义。

(2)根据材料并结合所学知识,指出《吕氏乡约》对加强当今我国乡村社会治理的历史启示。

3 . 材料 宋太祖针对“五代以来,领节旄为郡守者,大抵武夫悍卒,皆不知书,必自署亲吏代判,郡政一以委之,多擅权不法”的现象,于乾德三年下诏:“诸州长吏或须代判,许任宾席公干者,勿得使用元从人”,郡政由方镇的元从转移到朝廷委派的宾席公干者手中,宋廷开始剥夺藩镇的治民权。随着北宋统治的巩固,中央政府逐步废除节度使、刺史等唐五代时期军政合一、由武人担任长官、有利于藩镇割据的地方行政机构。到北宋仁宗时期.地方行政的管理从唐代的刺史制转变到宋代的知州制。以转运使司、提点刑狱司、提举常平司、安抚使司为主的宋代路级机构,除安抚使由所在路的首州知州兼任外,其他三司号称“监司”,作为中央的派出机构代表中央管理地方,宋政府极其重视其人选。南宋学者叶适曾说:“国家因五代之极弊,收敛藩镇之权尽归于上,一兵之籍,一财之源,一地之守,皆人主自为之也。欲专大利而无不受其大害,遂废人而用法,废官而用吏,禁防纤悉,特与古异”,“万里之远,颦呻动息,上皆知之”。

——摘编自陈长征《唐宋地方政治体制转型研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代到宋代地方行政体制的主要变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋代地方行政体制改革的作用。

材料 驻藏大臣制度是雍乾时期清政府适应西藏地方政治局势发展的需要。为强化主权而施行的一种管理制度。清初,册封达赖、班禅为藏族地区政宗教领袖。雍正六年,清朝正式派遣驻藏办事大臣。乾隆年间,规定驻藏大臣的地位与达赖、班禅平等,监督办理西藏事务。雍正八年,新疆准噶尔部觊觎西藏,屡次派兵侵扰菰准边境,清中央政府命令驻藏大臣统兵驻防,阻遏了准噶尔部的侵略企图。乾隆元年,西藏部分地区,旱灾歉收。驻藏大臣那苏泰奏请中央政府赏恤灾民,并要求西藏地方政府调拨粮食赈济灾荒。驻藏大臣任上大都致力于废除苛捐杂税,体恤底层民众。乾隆十二年,地方贵族叛乱,驻藏大臣傅清、拉布敦为保护达赖喇嘛壮烈牺牲,七世达赖和西藏地方民众悲痛不已。

——摘编自郝景磊《清代病乾时期驻藏大臣群体人物研究》等

(1)根据材料及所学知识,概括雍乾时期设置驻藏大臣的背景。

(2)根据材料及所学知识,简析雍乾时期驻藏大臣的历史贡献。

材料一 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——摘编自王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料二 公元589年,隋朝结束魏晋南北朝时期分裂,完成统一。魏晋南北朝时期虽然呈现诸多分裂割据的局面,但统一则是一种不可避免的趋势。西晋后洛阳的正音“南染吴、越,北杂夷虏”及东晋长江下游扬州“侨吴混合之语音最盛行”,而且“此种相互同化作用范围甚广”。自曹魏起,南北政权都重视通往淮河流域的水道,开凿或疏通了一系列水道以运兵和运粮,“使长江、黄河间的水路交通进一步拓展”。在北魏宣武帝即位后 50年中,南北双方进入一个相对和平共处的时期,文化交流频繁,装饰艺术风格,特别是装饰题材、造型及纹饰渐趋相近。虽然南北分裂,但交往频繁, 南、北朝间国书往来,本来的套话是“想彼境内宁静,此率土安和”,后来为“欲示无外之意”而不分彼此, 改成“想境内清晏, 今万国安和”,并取得南北一致的认同。

——摘编自严耀中《论魏晋南北朝的走向重新统一》

(1)根据材料一,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明秦朝建立多民族大一统国家的历史意义。

(2)根据材料二,归纳概括推动魏晋南北朝时期最终走向统一的因素,并结合所学知识谈谈你对“统一是中国历史发展的总趋势”的看法。

材料一 中国行政区划的产生,经历了由分土而治到分民而治,到战国时期,相对完整的行政区划体系已经初具规模,从而加强了中央集权。

——《中国历代行政区划的变迁》

材料二 清代部分中央机构的变动表

| 时间 | 机构变动及其主要职责 |

| 1638年 | 改“蒙古衙门”为理藩院,管理少数民族及部分与外国通商及外事关系事务。 |

| 1676年 | 设“南书房”,备顾问,参预机务。 |

| 1729年 | 设“军需房”,后改名为“军机处”。 |

| 1859年 | 设“总税务司署”,并任命英国人李秦国为总税务司,是管理全国海关关税及海关行政事务的机构。 |

| 1861年 | 应西洋各国需要,设立“总理各国事务衙门”,主管外交事务,兼管通商、海防等洋务事务。 |

| 1901年 | 改“总理各国事务衙门”为外务部,班列六部之首。 |

| 1906年 | 撤销了旧有的六部机构,改设陆军部、民政部、度支部、农工商部、邮传部、法部等。 |

| 1911年 | 正式取消军机处和旧内阁等机构,成立新的责任内阁作为君主立宪政体的最高行政管理机关。 |

——摘编自王云坚《中国历代官制大辞典》

(1)材料中的“分土而治”和“分民而治”分别具体指什么?指出两种制度的主要差异。

(2)据材料二,分析清代中央机构变动反映的社会发展趋势。

材料一 儒学之所以成为中国传统思想主干,还在于原始儒学本身的多因素多层次结构所具有的包容性质,这使它能不断地吸取融化各家,在现实秩序和心灵生活中构成稳定系统。由于有这种稳定的反馈系统适应环境,中国传统思想一般表现为重“求同”。它通过“求同”来保持和壮大自己,具体方式则经常是以自己原有的一套来解释、贯通、会合外来的异己的东西,就在这种会通解释中吸取了对方,模糊了对方的本来面目而将之“同化”。

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 中国科举大事记

| 朝代 | 概况 |

| 隋朝 | 606年,科举制产生。整个隋朝,举行了五次考试,中举者总共十余人。 |

| 唐朝 | 唐高宗时期颁《五经正义》于天下,令每年明经依此考试;武则天时设武举,由兵部主持。 |

| 宋朝 | 992年,糊名考校(盖住考生姓名来改卷)成为定制;1015年,始置誊录院,令封印官封试卷后,由书吏誊抄为录本。1124年,礼部试进士一万五千人,徽宗特令增百人额。 |

| 明朝 | 明太祖令“专取四子书命题试士”;明宣宗时始分南北中卷取士;明成化年间,八股文定型。 |

| 清朝 | 光绪年间七月,废科举,广设新式学堂。 |

——据翟国璋主编《中国科举辞典》整理

(1)结合材料一指出儒学的突出特点,请以荀子思想、董仲舒新儒学、宋明理学为例加以说明。

(2)依据材料二并结合所学,概述科举制演变的趋势。

(3)结合上述材料和所学,简析科举制对儒学和儒生的影响。

材料一 春秋战国时期,经过长期的战争与经济文化交流,华夏族与其他民族逐步融合。秦汉时期是中国统一多民族国家的重要奠基时期。秦朝建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的封建国家,具有开创性。汉朝长达四百年,国势强盛,影响深远。对外交往中,汉朝的使者被称为“汉使”,汉朝的人被称为“汉人”,汉朝的军队被称为“汉兵”,汉族族称的稳定性经受了历史的考验。汉族以各种不同的方式影响着周边各民族,有的民族还显著走上了封建化的道路。三国两晋南北朝时期,由于北方民族大量内迁,中原地区民族杂居的情况大大地发展了。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 隋唐时期,统一多民族国家得到进一步的发展,唐太宗一度被尊称为“天可汗”。五代辽宋夏金时期,各民族进一步融合。辽、夏、金三个政权都是仿照汉族王朝模式建立的,具有国号、年号、汉式政权机构和一系列相关的礼仪制度。它们的统治范围已不局限于其民族原居地,而是不同程度、越来越深入地拓展到汉族居住区。元朝大一统的重建,为统一多民族国家发展作出重要贡献。明清时期,中国的辽阔版图基本奠定。在治理多民族大一统国家方面,清朝积累了不少成功的经验。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代统一多民族国家的发展历程并归纳其主要特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出推动中国古代统一多民族国家发展的主要因素,并谈谈你对中国古代统一多民族国家发展的认识。

材料一 嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里小小的修正,而无力作巨大改变。秦政府跟周政府大大地不同,周政府不过是一个国王亲属和大部落酋长们住的大庭院,秦政府则是真正的中央集权的政治机构。

——据柏杨《中国人史纲》

(1)材料一中所说的嬴政给中国历代王朝奠定的“权威性的规范”是指什么?依据材料并结合所学知识,指出这一“规范”的影响。

材料二 汉武帝时期,制度创新。武帝从身份低微的士人中破格选用人才,担任参与国家政治中枢主要决策的侍中、常侍,给事中等职,形成同三公九卿相对应的“中朝”。为满足各级官僚机构对人才的需要,汉武帝建立了一套完备的官员举荐人才的制度。汉武帝还将全国统治中心以外的各地划为十三个监察区,称十三州部,每州设刺史一名,监督地方官僚、诸侯王。

——摘编自朱汉国主编普通高中课程标准实验教科书《历史必修一用书》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝制度创新的表现及其作用。

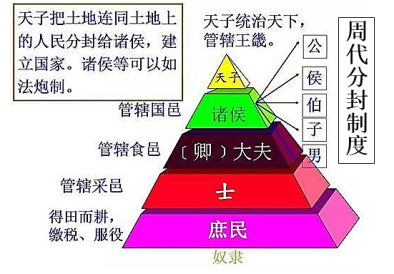

材料一

(1)据材料一,结合所学知识概括西周分封制的特点,并指出分封制的实质。

材料二 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

材料三 即如唐制,中书舍人拟稿……然后再至送皇帝画一“敕”字……然后行达门下省……待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核……诏敕自中书定旨,门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

(3)根据材料三并结合所学知识说明唐中央机构是如何实现权力分权和制衡的?

材料四 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

——赵翼《詹曝杂记》

(4)根据材料四,结合所学知识,指出元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同。元朝的这一改革有何作用?