材料一 明朝的“中国”多为“中央之国”之意,乃天下的“中心”,“中国”的周边则居住着“四夷”或“四裔”,是王朝的边缘。“中国”与“四裔”共同组成了王朝。清顺治、康熙两朝将自己定位为入主中国,他们是赶走“闯贼”,取代明朝成为中国的统治者。雍正帝则对在传统大一统观下如何构建满洲与中国的关系进行了深入辨析,并将清统治者“入主中国”的理念向“我本中国”的理念转变推进了一大步。综观雍正皇帝对于满洲与中国关系的理论体系主要基于三大方面:一是“华夷一家”“我本中国”;二是“清朝即中国”;三是有德者君天下,“夷”也可以统“华”。

——摘编自武沐、杨博皓《明清两朝中国观对比研究》

材料二 清前期统治者对中国民族关系思想的完善与总结还体现在“恩威并用”思想上。以《四库全书》为统计蓝本,着重统计了“恩威并用”以及与其相似的概念在《四库全书》中出现的次数。其中“恩威并用”共出现88次,约有一半的记载来源于清代文献;“剿抚并用”出现44次,清代文献有40次:“剿抚并施”出现14次,清代文献出现12次;“剿抚兼施”出现39次,全部出自清代文献;“剿抚并行”14次,全部出自清代文献。从以上数据不难看出,与“恩威并用”这一概念相似的一些提法大多数出自清代文献。

——摘自崔明德、陈铭浩《清前期民族关系思想刍议》

(1)根据材料一,指出明清两朝在“中国观”认识上的不同,并结合所学知识分析其变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出清朝统治者对少数民族“恩威并用”的表现,并分析其历史意义。

材料一 周人小国寡民,僻居西部,面对东部的广土众民,不得不设计一套统治机制一“封建亲戚,以藩屏周”的制度,这一封建制度包括两个要素:一是分封子弟与亲戚,在紧要地点戍守,彼此援助,构成一个庞大的控制网络;二是笼络不同文化的族群,寻求合作。这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、通婚、封赏等不断加强亲戚之间的关系。周人分封的子弟,通常率领姬姓的军人若干,加上一些殷人遗民,一同住在封国城市内,谓之为“国人”,封地所在的一些土著族群,住在城外或自己的城市内,其首领与上层人士则与封君及国人互通婚姻。

——摘编自许倬云《万古江河一中国历史文化的转型与开展》

材料二 唐朝一直规定“工商杂类不得预于什伍”。唐后期,工商杂类入仕情况已出现,但制度上的限制仍未取消。北宋明确取消了这一限制,使过去一直被排斥于仕途之外的“工商杂类”子弟和边远地区的士人都有了通过科举进入仕途的机会,可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了。像唐代那样“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”的世家豪门在北宋已基本上消失了。

——上述材料均摘编自陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

(1)依据材料一并结合所学,分析西周分封制的历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代科举制的变化及影响。

材料一:唐朝三省制度若给予充分地运作,尤其门下省封驳权的发挥,对皇权的确可产生相当程度的制衡作用。但玄宗即位后,仍沿续武则天以来的政策,侧重中书省权责,开元十一年(723 年),进而改政事堂(宰相议政之所)为“中书门下”,将中书省和门下省合为一体,简化了中枢机构的决策程序,无形中使相权更加弱化,相对有利于皇权的运作。

——摘编自高明士等著《隋唐五代史》

材料二:朱元璋时,相继设立四辅官与殿阁大学士,帮助处理政务。至成祖“特简解给、胡广、杨荣等直文渊阔,参预机务。”宣宗时,设立制敕房、语敕房等机构。制语二房主要服务于内阁所主持的有关政府所有机密文书的誊录、保管工作。“于中外奏章,许用小票墨书,贴各疏面以进,谓之条旨,中易红书批出”。但出于权力制衡的需要,宣宗培植宦官势力,赋予司礼监太监批红权,所有奏章除御笔亲批外,余皆由太监分批,以“批红”牵制“票拟”。司礼监和内阁地位平等、分工合作、相制相维,促使明代后期影响巨大的监阁体制框架的正式定型。

——摘编自田维佳《明代内阁的发展演变与皇权的关系》

材料三:军机处起草的谕旨,公开的先下达内阁,以次及于部院,层层下达,叫做“明发”;机密的不经内阁,由军机处封缄严密,由驿传递,直达督抚,叫做“廷寄”。地方督抚重要的奏折,也不经内阁,径送军机处,直达皇帝。自雍正以后,“威命所寄,不于内阁而于军机处”,从而使公文转运、行文关系发生了变化。

——摘编自李晋《清朝中央高度集权制的形成与“廷寄”文书制度的建立》

(1)材料一反映了中国古代政治运行中的什么矛盾?根据材料一,指出三省制度的历史作用。

(2)根据材料二,概括指出明朝内阁制的发展变化,并结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出军机处在公文转运中的实际地位,说明“廷寄”制度的影 响。

材料一 丞相,“金印紫绶,掌丞天子助理万机。”“丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上”,并无决策权。“太尉,秦官,金印紫绶,掌武事。”……但实际上大概未曾有具体选任担当这一职务的官员。御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相。”御史大夫的主要职责,一是传承皇帝诏令制书,二是监察百官。三公之下,则有分掌朝廷和国家各项事务的“诸卿”,或习惯地称为“九卿”,但实际名额并不限于九。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 很多王国即被撤销,余存的不仅面积减缩,而且内部的行政权也被中央政府接收,至汉武帝在位期间达到极点。汉武帝公布了帝制意识形态的立场,将所谓的“儒术”扩展之后又延长。向商人抽资产税,政府专利于盐、酒及铁……使中央集权之趋势有进无退。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

材料三 唐代的两大重要政治制度具备了现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。尽管受时代的制约,唐代的“民主”制度终没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努力。

——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》

(1)材料一中的秦朝的官职有哪些?结合所学知识,分析秦朝行政架构的特点。

(2)根据材料二,概括汉武帝加强中央集权的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐朝两大“闪落的民主”制度的名称,并分别说明它们被称为“民主”的理由。

材料一汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

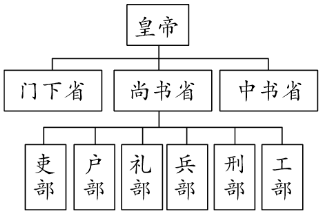

材料二 唐朝三省六部制示意图

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉武帝时期“制度的变革与创新”在政治上的表现。

(2)结合所学知识,指出唐朝三省各自职能并写出使三省出现一体化趋势的事件

材料一 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,然后才能成为政体的直接参与者。

——《文史纵横》2009年第3期

材料二 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料三 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行:……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃今三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

请回答:

(1)根据材料一,指出郡县制取代分封制的实质,并结合所学知识分析秦推行郡县制的影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”的表现。

(3)指出唐代中央官制的名称,并据材料三概括指出唐初宰相制的弊端,唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?

材料一 秦中央监察机关为御史府,御史大夫为副丞相,佐丞相之职,御史府附从于相府之内。汉初承用秦制,御史大夫既为副丞相,又是监察长官。汉朝中央监察机关由司直、司隶校尉和御史府组成。司直属于丞相府官员,主要负责行政系统内的监察,集行政与监察于一身。西汉后期至东汉,御史大夫转为三公之一,御史中丞不再履行相应的行政职责成为独立的最高监察长官。

——摘编自艾永明《中国古代监察体制评析》

材料二 汉武帝时期,划分全国为十三部监察区,每部设刺史一人,负责定期监察工作。汉武帝还亲自参与制定适用于刺史的监察法律《刺史六条》。唐初分全国为十道监察区,由监察御史十人定期分巡各道州县。开元二十一年(733年)改全国为十五道,监察御史亦增加至十五人。刺史和监察御史品秩虽低,但有权巡按郡国和州县长官,百司畏惧,是皇帝的耳目之司。

——摘编自张晋藩《中国古代的监察制度》

(1)根据材料一,指出秦汉时期中央监察体制发生的变化,并分析这一变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉唐地方监察的特点,并简评汉唐的地方监察制度。

材料 汉武帝元封五年,为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右,刺史的监察标准“以六条问事”,“六条”全是针对地方势力而设。其管区称为刺史部,简称“十三部”,也称“十三州”。

灵帝中平五年,改刺史为州牧,直接掌握一州的军事、行政、民政等大权,位于郡守之上,十三部遂成为郡以上的一级行政区划,从此中国行政体制由“中央—郡—县”三级变成“中央—州—郡—县”四级。东汉末年,各州牧更是趁乱夺取本州军政大权,全国陷入分裂战乱之中。

------摘编自《中国古代地方行政制度》

(1)同学甲给材料确立主题是“汉武帝加强中央集权措施”,同学乙确定研究主题是“汉代刺史制度的演变”。你认为两人确立的主题合理吗?结合材料说明理由。

(2)如果以同学甲的课题为主题做课题研究,你还可以搜集哪些史实材料。

材料一 正如赵伯雄先生所害,文献及金文材料表明,周王拥有对“天下”的统治权。这种统治权是至高无止的,至少在名义上,普天之下谁都得承认天子的至尊地位。因此西周是拥有主权的政治实体。然而西周这种对关下的最高统治权仅行使到邦君这一层次(各邦的最高统治层),并不贯彻到社会结构的末端,所以这种统治权事实上有一部分被分割了,由天子分别授予了庶邦的邦君。所谓“授民授疆土”就是指这种统治权由天子到邦君的转移。而邦君一旦被赋予这种统治权,在领地之内就有相当大的独立性。事实上,邦君就是国家主权在这块领地上的体现者。这种情况可称作“主权的分散性”。一方面,存在着某种统治天下的最高权力;另一方面,这种最高权力又事实上被分割。孙曜先生则指出诸侯内部诸侯之于卿大夫也是同样情形:“盖世族于其封域以内,固俨然君也。其家臣及私属心目中,只知有家主,而不知有国君。”

——李若晖《郡县制时代一一由权力建构与社会控制论秦至清的社会性质》

材料二 由于郡县的集权特征和其军事性质能使其调动一切资源,秦国曾普遍在边境上设置郡县来防范犬戎。秦统一后,匈奴盘踞“河南地”,直接威胁秦都关中地区。秦朝领土虽然空前广阔,但大部分都是被征服的六国故地。而周朝实行的分封制,导致各国在文字、风俗习惯等方面各有不同。因此,秦朝采用郡县制来保障对六国的文化影响。对于五岭等新征服的边远地区,秦始皇采纳李斯等人的主张,设桂林、象郡、南海三郡。

——摘编自黄栋法《综论秦国实行郡县制的原因》

(1)根据材料一,概括周王朝统治的特点,并结合所学知识,分析其影响。

(2)根据材料二,概括郡县制在当时所具有的制度优势。

材料一 唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时期被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

——据张帆等《中国历史纲要(上)》

材料二 统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。秦汉时期的思想家也全力以赴地弘扬“春秋所以大一统者,六合同风,九州共贯也。”

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

(1)根据材料一并结合所学,指出春秋战国时期华夏认同观念出现的原因,并分析这一观念产生的深远历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括秦汉为“构筑统一的制度文化”而采取的政治、经济及文化思想措施,并指出秦汉文化蕴涵的时代精神及其历史意义。