材料一 宋代科举制实行复试、殿试制,以及考官锁院制,推广世家子弟、考官亲属的别试避嫌法,推行封弥、誊录法。无论是官宦子弟,还是庶族地主、殷富农民、工商子弟,凡是"稍具文墨"的读书人,都可以应举入仕。唐代科举考试录取后,只取得做官的资格,还须经吏部考试合格后搜予官职。而宋代进士录取后,不仅可以直接授官,而且升迁迅速,“第名前列者,或不十年而至公辅","名公臣卿皆由此选"。两宋通过科举共取士115427人,平均每年361人,约为唐代的取士人数的5倍。

——摘编自郭学信《士与官僚的合流:宋代士大夫文官政治的确立》一

材料二 到18世纪,西方人对科举的了解更为全面,用法文和英文出版的谈及科举制的书籍出版量很大,就连伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等一代哲人对中国政治制度也赞扬有加。到19世纪,尤其是中英鸦片战争以后,中国在西方人眼中已不再神秘,声望一落千丈,一切都落后原始,但惟独科举制例外。当时,欧美各国文职官员的选用实行政党分肥制,导致任用私人带来结构性的贪污腐败,使各种无能之辈充斥于政府之中,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡和工作连续性的中断。1884年,英国人密迪乐指出,“强有力的证据表明科举考试制度的优点和中国政府的榜样已导致了欧洲和美洲一些最开明的国家采用这种方法以提高其文官的效率。"这是在英国于1855年试行并于1870年全面推行文官考试,以及美国于1883年开始采用文官考试制度后做出的评论。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一,概括宋朝时期科举制的发展表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳欧美国家学习效仿中国科举制的原因。

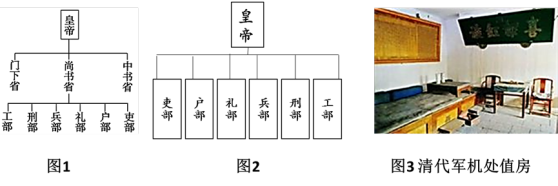

材料一

材料二 苏格拉底批判说:“(雅典民主政体的根本缺陷)在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是偶然选中的人,不是攫取财富的人,不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人。

材料三 英国“光荣革命”大概是我心目中最完美的一次政治设计。……它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

年轻的共和国存在着诸多棘手的问题:国库空虚,纽约州和新泽西州在跨州货运的征税方面存在争端,马萨诸塞州有农民造反。汉密尔顿说:“我们所经历的祸患并非来自局部的或细小的缺点,而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改变建筑物的首要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”

——摘编自杨小凯《中国政治随想录》等

材料四:纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一,分别指出从唐至清加强君主专制的主要措施及其共同点。

(2)根据材料二,概括苏格拉底的主张。结合所学知识,简要指出雅典民主制度的局限性。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明英国“有效地控制‘控制者’”的办法,以及美国解决“诸多棘手问题”的措施。

(4)根据材料四,结合所学知识说明隋创立选官制度,概括其影响。

材料 中国古代乡村治理是国家对地方进行管制的重要环节,其重要性无疑可以左右中国古代社会发展的基本轨迹,是国家治理的重要组成部分。古代统治者在乡村治理方面一直坚持“官民共治”的基本政策,即王权与族权的相互融合及博弈。国家依托乡村内部宗族,培养出一批委托管理人员并依此将“国家行政力量”深入农村。中国古代社会是通过强化宗法观念来实现对社会的管理和控制的,通过税收集中乡村社会资源,通过科举制将国家和乡村联结起来,使封建正统理论在教化中占绝对地位。

近代以来,传统乡村中的宗族势力开始衰弱,乡村绅士不断变化,村庄以往的风俗习惯难以应付愈加复杂的社会关系,国家势力开始广泛渗入村庄,知识分子也力求乡村重建,村庄被各种外来价值裹挟,逐渐形成嵌入性的乡村治理。以往基于村民生产生活形成的风俗习惯,难以在嵌入性乡村治理中发挥作用,而国家力量及知识分子对村庄重建的个人理念在乡村治理中则起到了重要作用。据统计,20世纪20年代末到20世纪30年代初,共有600多个学术团体和教育组织参与到乡村建设之中,建立了1000多个乡村试验区,梁漱溟、黄炎培等都是当时的典型代表。

——摘编自刘昂《中国乡村治理的三个阶段及其伦理特征》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代乡村治理的特点并对其进行简要评价。(2)根据材料并结合所学知识,指出中国近代乡村治理形态发生变化的原因,并说明近代乡村建设试验的历史作用。

材料一:历代统治者为巩固统治都重视边疆的治理。两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国,在辽阔的西北边疆地区设立西域都护府,管理民政、军政等事务。为了维护边疆地区的稳定,唐王朝确立了军镇屯戍制度,大的军镇兵力多则数万,少则数千。唐朝政府安排边疆民族子弟学习汉族文化,并将众多汉文经典书籍颁赐给边疆民族。元代,在边疆设立了宣慰司,“有招讨、安抚、宣慰等使,品秩员数,各有差等”;任用大量土官,因俗而治;建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度。清代,雍正皇帝在西南地区推行“改土归流”。乾隆皇帝表示:“蒙古、汉人,同属臣民。”清政府对蒙古等少数民族的上层采用封爵、给俸,实施年班朝觐和联姻政策。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二:中华民国成立后,孙中山在《临时大总统宣言书》中以“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一”。孙中山重新解释了民族主义,即“五族共和”。这一时期(1912~1928年)的中华民国国旗也以红、黄、蓝、白、黑五色横长方条,表示“五族共和”之意。

——摘编自杨梅《“中华民族”概念在民国教科书如何演变》

(1)根据材料一,归纳中国古代边疆治理的措施,并结合所学知识,指出所蕴含的政治智慧。(2)根据材料二并结合所学知识,指出民国时期孙中山民族观念的内涵及其形成的原因。

材料 祖国安危系于台湾,统一台湾是施琅的一贯主张。1664年,施琅建议进军台湾使四海归一,因飓风所阻两次进军台湾失败,但仍矢志统一;再次上疏,争取康熙帝和朝中大臣支持征台。1682年,施琅复任福建水师提督,积极训练水师、督造战船、选拔将领,全心筹措征台计划。1683年,施琅率清军大举进攻,不久占领澎湖,扼敌咽喉兵锋直指台湾,郑克塽败局已定;其后建议朝廷“颁赦招抚”郑氏,得康熙帝同意,实施“因剿寓抚”的战略方针,厚待投降、被俘郑军将士,稳定民心,以争取和平统一。郑克坡见施琅”无屠戮意”,愿意归顺。从此台湾成为清朝疆域的一部分,这是继郑成功收复台湾后中国疆土再次得以统一的壮举。

——摘编自《施琅收复台湾》

(1)根据材料,概括施琅成功收复台湾的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简评施琅收复台湾的斗争。

材料一 察举制度是自下而上考察和推荐人才为官的制度,主要是根据刺史、郡守等地方官和中央的三公九卿、列侯的推荐而选拔官员……在察举制下秀才、明经等科目就已经出现,不同的是察举重德行和门第,考试不占主要因素,当考试成为秀才、明经等科及第评判的决定因素时,标志着其性质发生了根本转变。

——摘编自周奇,金滢坤《论隋代察举制向科举制的转变》

(1)根据材料一,结合所学,从选官方式和选官标准角度,概述汉代察举制和隋唐科举制的差异,并指出隋唐科举制最受社会重视的两科。

材料二 5.任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务。他们不因拒绝上述捐献和服务而受到歧视。

6.任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。

——《美国文官法》(1883年1月)

(2)根据材料二,结合所学,概括西方文官制度的特点,简评西方文官制度的弊端。

材料 皇权是至高无上的,一切权力都应当集中到皇帝那里,然而皇帝也是人,不可能处理一 切政事。秦始皇的衡石量书,朱元璋的通夜处理奏疏,是很少有的。就这样也还是不能处理一切政事。皇帝不仅精力有限,能力也有限,不可能事事独断,都有主意,需要有人提供意见,参与决策。明太祖由于胡惟庸谋反案,干脆废掉丞相一职,由皇帝直接指挥六部,但实际皇帝身边的近臣又少不了,于是皇帝身边的大学士又承担了议政及宣达的职司。到了清代,大学士又被皇帝身边掌握军事机要在皇帝指挥下办理军务的大臣所代替,大学士成为虚衔。

——摘编自宁可《中国封建社会的专制主义中央集权制度》

根据材料并结合所学知识,分别概括明朝与清朝加强君主专制的措施。

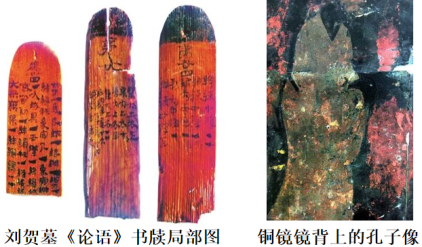

材料一 据《汉书》载,刘贺是汉武帝之孙,昌邑哀王之子,幼年继承王位。公元前74年,汉昭帝逝世,无子,霍光立刘贺为皇帝。然而不久,霍光与群臣联名上奏刘贺入朝后的劣迹,如:居丧时无悲哀之心,不素食,掠取女子,废礼仪;即皇帝位后,未祭祀宗庙就以最隆重祭礼祭祀其父……要求废黜刘贺。皇太后准奏。前63年,刘贺受封为海昏侯。

材料二 自武帝崩后,霍光辅政,专权十余年。昌邑王刘贺入京继位后,急欲亲政,又亲信昌邑旧臣,计在位二十七日,遣使者“持节诏诸官署征发,凡千一百二十七事”,有收回权力之迹象。霍光为保持权势,遂废刘贺。

——摘编自廖伯源《昌邑王废黜考》

材料三 刘贺墓出土了《论语》《礼记》等儒家简书,及绘有孔子图像、载其传记的矩形铜镜,这是迄今发现的最早的孔子像。一些人据此轻易判断:刘贺绝非不学无术的纨绔子弟,而是一个有着深厚文化素养的宗室贵胄,《汉书》中对刘贺的记载不足为信。

——摘编自辛德勇《海昏侯刘贺》等

(1)刘贺封号与汉代哪一制度有关?概括《汉书》所载刘贺帝位被废原因。

(2)材料二对刘贺被废原因是如何解释的?说明材料一和材料二为何不同。

(3)结合所学知识,指出材料三中的出土文物所印证的史实。这些出土文物对材料一、二有何价值?你如何看待材料三中关于刘贺的评价?

材料 唐代实行科举之初,还保留有公荐制度,因此造成考场请托盛行。长庆元年(821年),礼部侍郎钱徽掌贡举,接受请托,引起不满,穆宗下令“覆试”,结果已录取的14个官员子弟有11人被黜落,由此开创了榜后覆试制度。会昌三年(843年),礼部尚书王起权知贡举,提出“凡有亲戚在朝者,不得应举”,以限制公卿子弟入仕。宋代为保证公平取士,废除了“公荐”及“公卷”制度,“一切以程文为去留”。同时严格了考场纪律,严格了贡院管理,考生入场前要进行搜检,以防夹带文字资料入场。后又做了技术性改进,如淳化三年(992年)开始实行“糊名考校”,即将试卷封印糊名。真宗时,始行誊录制度,即将考生试卷誊录后再送考官评阅。金朝在考生入场搜检环节非常严格,金世宗大定年间行“沐衣更衣之法”,令考生入场前先沐浴,“官置衣为之更之,既可防滥,且不亏礼”。明代防弊制度更为严密,除专设监试御史,以及弥封、誊录、对读、监门、搜检等专管官员外,还令考生入场后每人单独一号舍,由号军看守,发现有挟带舞弊者,“于场前枷号一月,满日问罪革为民”。为保证公平取士,清代创设了许多新的规定,如审音制度、搜落卷制度、覆试制度、回避制度等。

——摘编自李世愉、贺晓燕《从制度建设看科举制度的历史意义》

(1)根据材料,概括中国古代科举制度的特点及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,说明科举制能够在中国古代长期存在的原因。

材料一:汉武帝时,经过一番改革,国力强盛。一方面,朝廷直接控制的区域较前代大大增加;另一方面,地方豪强势力以强凌弱、武断乡曲的现象十分常见,郡国吏治日趋腐败怠惰。元封五年,汉武帝把全国分为十三个监察区域,叫十三州部,每州部设刺史一人。刺史每年八月巡视所部郡国,“以六条问事”。这六条详细规定了刺史监察的范围……刺史由丞相派属员分任,秩六百石,代表朝廷,故“位卑而权重”。十三部刺史的设立,加强了朝廷对地方的控制。

——摘编自王宇星、卜宪群《西汉刺史制度是一大创举》等

材料二:元朝时制定了《定台纲三十六条》等法规。这些法规改变了历朝奉行的“以卑察尊”传统,第一次使监察制度得到国家法律保障。元在中央设御史台,与中书省、枢密院地位等同,并有权弹劾这些部门。在地方置行台和廉访司,行台具有“弹劾行中书省、宣慰司及以下诸司官吏”的权力,行省行政体系与行台监察体系各自平行,互不统属。廉访司负责监察行省以下路、府、州、县。元代监察体系覆盖全国,为明清监察体系的完善奠定了基础,是现代中央、省、市(县)三级监察体系的最早模型。

——摘编自李晓春《从制度改革看元代监察体制的历史贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝时设立刺史的社会背景及其特点。

(2)根据材料二,概括元代监察体制出现的新变化。结合所学知识,指出元代监察体制改革的积极意义。