1 . 阅读下列材料:

材料一:取火之物,向用火石……光绪乙未、丙申之际,始改用火柴,俗称“自来火”,为欧洲输入品……洗面擦身之布,旧时多用土布……自毛巾盛行,即下至农家,亦皆用之……洗面去垢,曩日皆用本地所产之皂荚,自欧美肥皂行销中国后,遂无有皂荚者,计时之器,仅有日晷仪,用者亦不多,购买外洋钟表者尤为稀少,自轮船、火车通行,往来有一定时刻,钟表始盛行。

材料二:中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至电灯,自独轮车以至飞机,自镖枪以至机关炮……都摩肩挨背的存在。

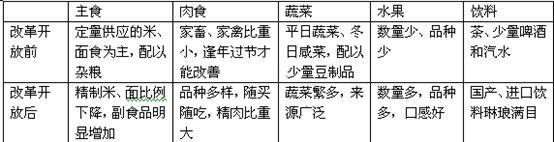

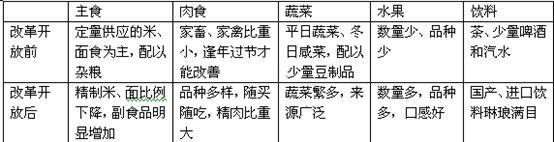

材料三 国人的日常生活

请回答:

(1)材料一反映了近代中国社会生活的哪些变化?试分析原因。

(2)材料一中“自毛巾盛行,即下至农家,亦皆用之”的记载是否符当时的实际情况?试说明原因。

(3)据材料简要分析说明我国人民在改革开放后,在饮食结构方面发生的重大变化及其主要原因。

(4)结合三段材料及所学知识,概述自近代以来,人民群众生活变化体现了怎样的特点?并简要谈谈你的认识。

材料一:取火之物,向用火石……光绪乙未、丙申之际,始改用火柴,俗称“自来火”,为欧洲输入品……洗面擦身之布,旧时多用土布……自毛巾盛行,即下至农家,亦皆用之……洗面去垢,曩日皆用本地所产之皂荚,自欧美肥皂行销中国后,遂无有皂荚者,计时之器,仅有日晷仪,用者亦不多,购买外洋钟表者尤为稀少,自轮船、火车通行,往来有一定时刻,钟表始盛行。

——民国《嘉定县续志风土志》

材料二:中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至电灯,自独轮车以至飞机,自镖枪以至机关炮……都摩肩挨背的存在。

——《鲁迅全集》第一卷

材料三 国人的日常生活

请回答:

(1)材料一反映了近代中国社会生活的哪些变化?试分析原因。

(2)材料一中“自毛巾盛行,即下至农家,亦皆用之”的记载是否符当时的实际情况?试说明原因。

(3)据材料简要分析说明我国人民在改革开放后,在饮食结构方面发生的重大变化及其主要原因。

(4)结合三段材料及所学知识,概述自近代以来,人民群众生活变化体现了怎样的特点?并简要谈谈你的认识。

您最近一年使用:0次

2 . 社会习俗的变化能够从一个侧面反映和见证社会的发展。阅读下列材料回答问题。

材料一 康有为认为女子衷足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不使于万国竞争的时代,因此上书皇帝请求放足、断发、易服以使“与欧美同俗”,又说“非易其衣服不能易人心,成风俗,新政亦不能行”。

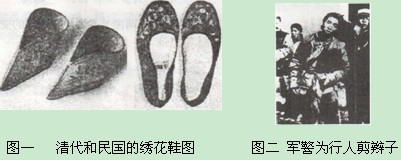

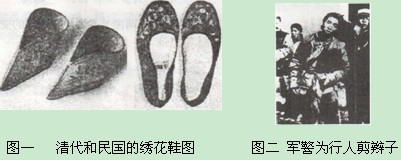

材料二

材料三 20世纪六七十年代,“毛式的中山装”一统中国服装市场。如今,我们的服装不拘泥于一种风格一种潮流,而能在令人眼花缭乱的服饰上,演绎出许多文化的味道来。

(1)概括材料一中康有为的主张,并分析其目的。

(2)材料二反映近代中国社会习俗发生了哪些变化?并简要分析产生这些变化的原因。

(3)分析材料三中服饰由“毛式中山装”一统天下到“令人眼花缭乱”的原因。

材料一 康有为认为女子衷足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不使于万国竞争的时代,因此上书皇帝请求放足、断发、易服以使“与欧美同俗”,又说“非易其衣服不能易人心,成风俗,新政亦不能行”。

材料二

材料三 20世纪六七十年代,“毛式的中山装”一统中国服装市场。如今,我们的服装不拘泥于一种风格一种潮流,而能在令人眼花缭乱的服饰上,演绎出许多文化的味道来。

(1)概括材料一中康有为的主张,并分析其目的。

(2)材料二反映近代中国社会习俗发生了哪些变化?并简要分析产生这些变化的原因。

(3)分析材料三中服饰由“毛式中山装”一统天下到“令人眼花缭乱”的原因。

您最近一年使用:0次

2015-11-03更新

|

186次组卷

|

4卷引用:2015-2016学年陕西宝鸡陈仓高中高二上期入学考试历史试卷

3 . 婚恋观的嬗变折射出社会变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 “今世流品,可谓混淆之极。婚嫁之身,惟论财势耳,有起自奴隶,骤得富贵,无不结姻高门,缔眷华胄者。”

材料二 在民国时期人们婚恋观的变革中,一个重要的进步就是,青年人对于婚姻的目的已经由以前完全的传宗接代向追求两情相悦和两性的自然结合转变。

材料三 有学者指出新中国成立成立以来的婚恋观发生三个阶段的变化:

第一阶段:1949~1978 年:以政治出身为主导的择偶标准

第二阶段:1978~20 世纪90 年代初期:以文化资本为导向的择偶标准

第三阶段:20 世纪90 年代中期至今:以经济地位为重心的择偶标准

(1) 指出材料一中婚恋观发生的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2) 结合所学知识分析材料二中婚恋观变革的原因。

(3) 材料三中把1978年作为婚恋观第一、二阶段变化的分水岭最主要的原因是什么?结合所学知识分析第三阶段婚恋观出现的原因

材料一 “今世流品,可谓混淆之极。婚嫁之身,惟论财势耳,有起自奴隶,骤得富贵,无不结姻高门,缔眷华胄者。”

——据李竞艳《明代中后期社会文化探析》

材料二 在民国时期人们婚恋观的变革中,一个重要的进步就是,青年人对于婚姻的目的已经由以前完全的传宗接代向追求两情相悦和两性的自然结合转变。

——据刘超《青年婚恋观的历史演变与发展趋势研究》

材料三 有学者指出新中国成立成立以来的婚恋观发生三个阶段的变化:

第一阶段:1949~1978 年:以政治出身为主导的择偶标准

第二阶段:1978~20 世纪90 年代初期:以文化资本为导向的择偶标准

第三阶段:20 世纪90 年代中期至今:以经济地位为重心的择偶标准

——据王英侠 徐晓军《择偶标准变迁与阶层间的封闭性》

(1) 指出材料一中婚恋观发生的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2) 结合所学知识分析材料二中婚恋观变革的原因。

(3) 材料三中把1978年作为婚恋观第一、二阶段变化的分水岭最主要的原因是什么?结合所学知识分析第三阶段婚恋观出现的原因

您最近一年使用:0次

2015-08-31更新

|

281次组卷

|

2卷引用:2015届海南省嘉积中学高三下期大测03历史试卷

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 在古代,高阶神职人员和贵族拥有缤纷的色彩,而平民买不起那些色彩艳丽的衣服。在欧洲,紫红色标志着贵族的特权,在中国,明亮的黄色专属于皇帝。

19世纪,德国化学家首先发现了苯胺染料,价格便宜,不易褪色,很快风靡世界。在阿姆斯特丹,“人群中有许多紫色和粉红色的亮点,这是荷兰的家仆们最喜欢的颜色。”

20世纪初期,女婴穿粉色、男婴穿蓝色的“清规戒律”才真正成型。1992年,伊芙琳·兰黛和彭尼女士倡导发起了全球性乳腺癌防治运动,美国各地妇女自豪地在胸前佩戴上了粉红丝带。

——栗月静《看历史·粉色》

(1)在中世纪和现代,服装颜色的含义有何变化?苯胺染料的发现与经济领域哪一重大事件有关?

材料二 新中国成立初期,美丽的旗袍还有相当一段时间仍然摇曳在中国的大地上。但很快,一波接一波的政治运动彻底地把它们打蔫了,摩登女郎也只得换上了列宁装。50年代初,张爱玲身着羊毛开衫加旗袍出席文代会时,反倒成了另类,鹤立鸡群,只落得个浑身不自在。

实际上,并不能说这个时代就没有时尚,这几十年间的时髦货,就是革命和斗争。列宁装、人民装、中山装成为当时最时髦的三种服装。

——侯虹斌《哪个年代的女人更好看》

(2)在中国,中山装和旗袍在哪一历史时期最为流行?为什么?20世纪50年代,为什么列宁装最时髦?

(3)你认为影响服饰演变的原因有哪些?结合材料和所学知识加以论证。

材料一 在古代,高阶神职人员和贵族拥有缤纷的色彩,而平民买不起那些色彩艳丽的衣服。在欧洲,紫红色标志着贵族的特权,在中国,明亮的黄色专属于皇帝。

19世纪,德国化学家首先发现了苯胺染料,价格便宜,不易褪色,很快风靡世界。在阿姆斯特丹,“人群中有许多紫色和粉红色的亮点,这是荷兰的家仆们最喜欢的颜色。”

20世纪初期,女婴穿粉色、男婴穿蓝色的“清规戒律”才真正成型。1992年,伊芙琳·兰黛和彭尼女士倡导发起了全球性乳腺癌防治运动,美国各地妇女自豪地在胸前佩戴上了粉红丝带。

——栗月静《看历史·粉色》

(1)在中世纪和现代,服装颜色的含义有何变化?苯胺染料的发现与经济领域哪一重大事件有关?

材料二 新中国成立初期,美丽的旗袍还有相当一段时间仍然摇曳在中国的大地上。但很快,一波接一波的政治运动彻底地把它们打蔫了,摩登女郎也只得换上了列宁装。50年代初,张爱玲身着羊毛开衫加旗袍出席文代会时,反倒成了另类,鹤立鸡群,只落得个浑身不自在。

实际上,并不能说这个时代就没有时尚,这几十年间的时髦货,就是革命和斗争。列宁装、人民装、中山装成为当时最时髦的三种服装。

——侯虹斌《哪个年代的女人更好看》

(2)在中国,中山装和旗袍在哪一历史时期最为流行?为什么?20世纪50年代,为什么列宁装最时髦?

(3)你认为影响服饰演变的原因有哪些?结合材料和所学知识加以论证。

您最近一年使用:0次

5 . 随着时代的变迁,人们的社会生活也在发生着变化。阅读材料,回答问题。

材料一 (清晨)书房榻上的秦孝廉坐了起来,穿上贴身舒适的棉布内衣,外面罩上青色的湖丝长衫,然后将挂在墙壁上的长剑取在手中。来到院中,他舞起了一套四十八式太极剑。舞毕回房后,身旁侍立良久的小厮举着一个茶托走上前来。秦孝廉将长剑交与小厮,取了茶托上的一盏茉莉香茶,边饮边读起了《朱子语类》。

——据《一个开封人的一天·明朝版》整理

材料二 孙宝瑄在1907年《忘山庐日记》中写道:夜诣味莼园,览电光影戏,观者蚁聚,俄顷!灯熄,白布间快马人物,变动如生,及奇。能作水腾烟起,使人忘其为幻影。

——武斌《百年流行时尚》

材料三 在20世纪三四十年代,沂蒙根据地掀起了广泛的扫盲运动,组织群众学习文化,成立了各种“识字班”,按年龄、性别分班。由于女青年班坚持得最好,成绩也最突出,所以就习惯称女青年为“识字班”。至今,在山东的费县、沂南、诸城、临朐等地的方言里,仍把未婚女青年称为“识字班”。

请回答:

(1)依据材料一,从物质、精神生活方面归纳明朝的时代特征。

(2)材料二所描述的娱乐活动是什么?依据所学知识分析其出现的原因和影响。

(3)结合所学知识,分析设立“识字班”作用。

(4)随着人们的社会生活日益现代化。有人感慨现代生活方式是人类文明的巨大进步,也有人忧虑现代生活方式是人类文明的巨大灾难。你同意哪种观点?简要说明理由。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰。)

材料一 (清晨)书房榻上的秦孝廉坐了起来,穿上贴身舒适的棉布内衣,外面罩上青色的湖丝长衫,然后将挂在墙壁上的长剑取在手中。来到院中,他舞起了一套四十八式太极剑。舞毕回房后,身旁侍立良久的小厮举着一个茶托走上前来。秦孝廉将长剑交与小厮,取了茶托上的一盏茉莉香茶,边饮边读起了《朱子语类》。

——据《一个开封人的一天·明朝版》整理

材料二 孙宝瑄在1907年《忘山庐日记》中写道:夜诣味莼园,览电光影戏,观者蚁聚,俄顷!灯熄,白布间快马人物,变动如生,及奇。能作水腾烟起,使人忘其为幻影。

——武斌《百年流行时尚》

材料三 在20世纪三四十年代,沂蒙根据地掀起了广泛的扫盲运动,组织群众学习文化,成立了各种“识字班”,按年龄、性别分班。由于女青年班坚持得最好,成绩也最突出,所以就习惯称女青年为“识字班”。至今,在山东的费县、沂南、诸城、临朐等地的方言里,仍把未婚女青年称为“识字班”。

请回答:

(1)依据材料一,从物质、精神生活方面归纳明朝的时代特征。

(2)材料二所描述的娱乐活动是什么?依据所学知识分析其出现的原因和影响。

(3)结合所学知识,分析设立“识字班”作用。

(4)随着人们的社会生活日益现代化。有人感慨现代生活方式是人类文明的巨大进步,也有人忧虑现代生活方式是人类文明的巨大灾难。你同意哪种观点?简要说明理由。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰。)

您最近一年使用:0次

6 . 民国近代以来,社会生活发生了巨大的变迁。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 在广播电视出现以前,报纸一直是时效性最强的新闻媒介。

(1)观察材料一图片,可知清末民国初年的社会生活习俗出现了怎样的变化?变化的主要原因是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析报刊业的发展对近代中国社会产生的影响。

材料一

材料二 在广播电视出现以前,报纸一直是时效性最强的新闻媒介。

(1)观察材料一图片,可知清末民国初年的社会生活习俗出现了怎样的变化?变化的主要原因是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析报刊业的发展对近代中国社会产生的影响。

您最近一年使用:0次

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 北京、天津、上海、南京、成都五城市结婚年代与结合途径分类表

资料来源:刘英主编《中国婚姻家庭研究》,第4页。

材料二 南京四福巷已婚妇女结婚年代与婚礼形式分类表

资料来源:资料来源:刘英主编《中国婚姻家庭研究》,第60页。

注:①表中文明结婚为按南京国民政府民法规定的基本程式而实行的婚礼。

②其他形式中包括茶话会、集体结婚、旅行结婚等

请回答:

(1)依据材料一、二,概括1937~1982中国婚姻习俗变化的主要表现。

(2)结合所学知识,说明促使1937年后婚姻习俗变化的历史因素。

材料一 北京、天津、上海、南京、成都五城市结婚年代与结合途径分类表

资料来源:刘英主编《中国婚姻家庭研究》,第4页。

材料二 南京四福巷已婚妇女结婚年代与婚礼形式分类表

资料来源:资料来源:刘英主编《中国婚姻家庭研究》,第60页。

注:①表中文明结婚为按南京国民政府民法规定的基本程式而实行的婚礼。

②其他形式中包括茶话会、集体结婚、旅行结婚等

请回答:

(1)依据材料一、二,概括1937~1982中国婚姻习俗变化的主要表现。

(2)结合所学知识,说明促使1937年后婚姻习俗变化的历史因素。

您最近一年使用:0次

8 . 阅读下列材料,回答下列问题。

材料一:鸦片战争后,通商口岸的洋布洋装逐渐进入城市居民生活。辛亥革命期间,青年学生率先剪掉象征清王朝的辫子,表示反对封建专制的决心,经过改制的中山装受到维新人士的欢迎。20世纪20、30年代,服饰有了更大变化。在服装变化中,穿洋装是一大时尚,这不能简单地归于崇洋的倾向。民主制的确立激励了人们对西方民主社会的向往,人们醉心自由平等,天赋人权的思想,认为由这种思想建立的生活方式代表社会的前进方向,洋装是文明的象征,受到人们的喜爱。社会实践的结果是,洋装在中国的流行,并未取代中国服装,而是促进了中国服装的改良。中山装的出现,就是中西合璧的产物。它以西服为模本,改大翻领为立领,四个贴口袋,五个扣。女性服装一改宽大直筒式的满装,依照西方的人体曲线美加以剪裁,演变成今日的旗袍。这都是沿用西式服装的审美和价值观念,结合中国传统的某些形制而创作的新服饰,可谓西体中用最成功之作。一些先进的思想家们把个人安排生活的自由视为个体自由不可分割的一部分,是神圣不可侵犯的个人权力。个性解放的呼声与商品经济的发展,刺激了人们的生活欲望,在穿着打扮上追新求异,西装革履,长袍马褂,真正开始了服装自由穿着的时代。

——选自《历史》必修2教师用书

材料二:新中国成立后,人民生活得到逐步改善。20世纪50年代人们根据中山装和列宁装的特点设计出“人民装”,大家都可以穿这种服装为时尚。被称为“老三套”的中山装、青年装和军装占据着服装界的主流。由此,我国服饰用色上的蓝、灰、黑局面也就形成了。20世纪60年代初,人们对服饰的要求是偏重坚实耐穿,在色彩的选择上也偏向耐脏耐洗的颜色,蓝、灰、黑三色在服饰上占有的地位更是巩固了。随着10年文革的深入展开,由于“破四旧”及“批判小资产阶级情调”,原有的服饰被大量删削废止,如连衣裙、高跟鞋、夹克衫、旗袍等就几乎没有人再穿用。在红卫兵运动影响下迅速升温的集草绿色军服军帽、宽皮带、毛泽东像章、红色语录本、草绿色帆布挎包等于一身的典型的红卫兵装扮可谓盛极一时。这期间“老三色”(蓝、灰、黑)随处可见,所谓的“不爱红装爱武装”就是这时期服饰特点的写照。

—google搜索

材料三:《1968年内蒙古自治区布票》

——百度搜索

材料四:改革开放以来,随着经济的发展,服装也逐渐多样化,尤其是化纤工业发展以后,服装的花色、款式更加多样化。展示新颖款式的时装表演接连不断,各式时装目不暇接。现在年轻人的穿着,款式经常翻新,进而讲究艺术的效果。男的以西服和夹克衫为主,有的还打领带。女的式样更多。牛仔服是男女青少年爱穿的服装,最为流行。服装的面料、质地也发生了很大变化,从化纤到精纺的棉织品、丝绸、呢绒、皮货,都可随意购买。

——中国近现代史下册

(1)根据材料一,结合所学知识分析鸦片战争后人们衣着服装发生变化的原因?

(2)根据材料二、三概括人们衣着服装的特点?结合所学知识,简要分析呈现这些特点的原因。

(3)与材料二、三比较,材料四中人们的衣着服装为什么会发生根本性的变化?

(4)综合上述材料,你从中能够得到什么启示?

材料一:鸦片战争后,通商口岸的洋布洋装逐渐进入城市居民生活。辛亥革命期间,青年学生率先剪掉象征清王朝的辫子,表示反对封建专制的决心,经过改制的中山装受到维新人士的欢迎。20世纪20、30年代,服饰有了更大变化。在服装变化中,穿洋装是一大时尚,这不能简单地归于崇洋的倾向。民主制的确立激励了人们对西方民主社会的向往,人们醉心自由平等,天赋人权的思想,认为由这种思想建立的生活方式代表社会的前进方向,洋装是文明的象征,受到人们的喜爱。社会实践的结果是,洋装在中国的流行,并未取代中国服装,而是促进了中国服装的改良。中山装的出现,就是中西合璧的产物。它以西服为模本,改大翻领为立领,四个贴口袋,五个扣。女性服装一改宽大直筒式的满装,依照西方的人体曲线美加以剪裁,演变成今日的旗袍。这都是沿用西式服装的审美和价值观念,结合中国传统的某些形制而创作的新服饰,可谓西体中用最成功之作。一些先进的思想家们把个人安排生活的自由视为个体自由不可分割的一部分,是神圣不可侵犯的个人权力。个性解放的呼声与商品经济的发展,刺激了人们的生活欲望,在穿着打扮上追新求异,西装革履,长袍马褂,真正开始了服装自由穿着的时代。

——选自《历史》必修2教师用书

材料二:新中国成立后,人民生活得到逐步改善。20世纪50年代人们根据中山装和列宁装的特点设计出“人民装”,大家都可以穿这种服装为时尚。被称为“老三套”的中山装、青年装和军装占据着服装界的主流。由此,我国服饰用色上的蓝、灰、黑局面也就形成了。20世纪60年代初,人们对服饰的要求是偏重坚实耐穿,在色彩的选择上也偏向耐脏耐洗的颜色,蓝、灰、黑三色在服饰上占有的地位更是巩固了。随着10年文革的深入展开,由于“破四旧”及“批判小资产阶级情调”,原有的服饰被大量删削废止,如连衣裙、高跟鞋、夹克衫、旗袍等就几乎没有人再穿用。在红卫兵运动影响下迅速升温的集草绿色军服军帽、宽皮带、毛泽东像章、红色语录本、草绿色帆布挎包等于一身的典型的红卫兵装扮可谓盛极一时。这期间“老三色”(蓝、灰、黑)随处可见,所谓的“不爱红装爱武装”就是这时期服饰特点的写照。

—google搜索

材料三:《1968年内蒙古自治区布票》

——百度搜索

材料四:改革开放以来,随着经济的发展,服装也逐渐多样化,尤其是化纤工业发展以后,服装的花色、款式更加多样化。展示新颖款式的时装表演接连不断,各式时装目不暇接。现在年轻人的穿着,款式经常翻新,进而讲究艺术的效果。男的以西服和夹克衫为主,有的还打领带。女的式样更多。牛仔服是男女青少年爱穿的服装,最为流行。服装的面料、质地也发生了很大变化,从化纤到精纺的棉织品、丝绸、呢绒、皮货,都可随意购买。

——中国近现代史下册

(1)根据材料一,结合所学知识分析鸦片战争后人们衣着服装发生变化的原因?

(2)根据材料二、三概括人们衣着服装的特点?结合所学知识,简要分析呈现这些特点的原因。

(3)与材料二、三比较,材料四中人们的衣着服装为什么会发生根本性的变化?

(4)综合上述材料,你从中能够得到什么启示?

您最近一年使用:0次