材料一 民国初年,出现了“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至令人目不暇接”的着装现象,《时报》曾刊登一则顺口溜:“有一位新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步靴,走过了交通路,来到了模范街,踏进了公益会,说几句义务话。”

——摘编自李喜所《辛亥革命与移风易俗》

材料二 建国后极左思潮又召唤了衣冠之治的复苏,阶级斗争扩大到人们的穿衣戴帽,肇成服装意识形态化的后患,甚至成为大批判的内容。改革开放,当代人的主体性觉醒催动着人们从内心到外形的变化。放眼街头,乱丝装,彩丝装,琳琅满目;端庄的,俏丽的,万紫千红,个性的舒展溢于体表,衣衫的沿革映现了百年春秋。

——摘编自刘志琴《近代中国社会生活与观念变迁》序

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳民国初年民众着装呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中国服饰的变化,并分析其原因。

材料一 19世纪后期.美国城市住房紧缺,形成大批贫民窟,1879年,纽约市通过专门法案倡导新式住房设计,改善贫民住房情况,但直到1908年还没对住房采取有效的管理措施,其他城市更是一拖再拖,一战期间,联邦政府实施了两项战时应急住房计划,为工人和军人家庭建造公共住房.20世纪30年代,联邦政府开始扩大在一战时期的做法,1934至1937年间,美国公共工程局以解决就业的名义新建住房21640套.1937年,美国国会通过《美国住房法》,并建立美国住房暑负责贫民的公共住房建设,到二战结束时,该署为16.8万个建筑单元提供了90%的资助,

——摘编自王旭《美国城市发展模式:从城市化到大都市区》等

材料二 住房问题不仅是经济问题,也是关系国计民生的重大社会问题,一直受到政府和民众的普遍关注.1988年1月国务院召开了“第一次全国住房制度改革工作会议”,2月批准印发了住房制度改革领导小组t美于在全图城镇分期分批推行住房制度改革的实施方案》,这标志着住房制度改革进入了整体方案设计和全面试点阶段.1994年7月18日,国务院下发《关于深化城镇住房制度改革的决定》,标志着改革已进入深化和全面实施阶段,经过20多年的改革,人均住房面积从1978年的不足7平方米提高到2004年的25平方米,住房内在质量也显著提升.单位建房实物分房的旧体制被打破,住房货币分配制度逐步发展.市场中介服务业务快速发展,统一的房地产市场体系基本建立.市场在资源配置中的基础性作用得到确立和越来越充分的发挥.另外,中固房地产业还直接带动了57个相关产业的产出增加,产生了广泛的行业推动力。

——摘编自贾康、刘军民《中国住房改革背景的住房保障:演进与发轫》

(1)根据材料一并结合所学知识.概括20世纪前期美国住房政策的变化,并分析其变化产生的积极作用.(2)根据材料一、二并结合所学知识指出与20世纪前期美国住房政策相比,我国住房制度改革的不同之处,并说明我国住房制度改革的原因。

材料一

材料二 新中国成立以来,女性的服饰也经历了这样的变化过程:

(1)材料一的三幅图片是重庆市游自国先生家族先人的老照片,深刻地反映了民国初期人们生活所发生的变化。指出其变化及并分析其成因。

(2)有人说“流行的服饰是社会发展、变化状况的一个缩影”,请你结合材料二的两幅图片阐述这个说法。

(3)综合以上认识,中国近现代服饰的变化主要受到哪些因素的影响?

4 . 材料一 (江浙一带)一闻有人①招雇女工,遂觉勃然以兴,全家相庆,举国若狂,利之所在,人争趋之。于是相与联袂随裾,或行逐队以去……呼朋引类,②无论小家碧玉,半老徐娘,均各有鼓舞踊跃之心,说项钻求,唯恐不能入选。

——1888年4月《申报》

(1)材料一反映了什么现象?根据材料并结合所学知识说明为什么会出现这一现象?

材料二 最惊人的变化首推出现了许多以女性为主要从业人员的职业:商店和办公室中的职业。……这个情形最明显的征兆是女子中学教育不寻常的扩展。在法国,女子公立中学,由1880年的一所也没有,增加到1913年的138所。

——霍布斯鲍姆《帝国的年代1875~1914》

材料三 中国近代妇女解放运动的兴起和发展,女学的兴起和女子受教育权利的确立,救亡图存的需要和女性自身的初步觉醒,使得女子将自身的解放与国家民族的命运联系在一起。随着时代的发展,中国的妇女解放不断地向前推进。

——安徽人文讲坛《天下兴亡,匹“妇”有责》

(2)根据材料二概括指出19世纪中叶到20世纪初期妇女的地位发生变化的表现。并指出促成这一变化的政治、经济因素。

(3)根据材料三,提炼推动近代中国妇女解放的社会原因。

材料四

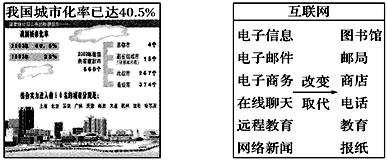

城市化 互联网

时尚服装 时尚家居 A380客机

(4)根据材料四,说明人们的社会生活发生了哪些变化。发生这些变化的原因有哪些?

材料一 1831年,英国出版的《机器的成绩》写道:两个世纪以前一千人当中没有一个人穿袜子。现在,一千个人当中没有一个人不穿袜子。

19世纪中期的一位英国记者报道:“准时准点成了现代生活的准则,人们开始要随身带上一块表,时间概念是一个全新的概念。”

材料二 1978年,中国人民迎来了改革开放的春天。从此,国门向世界敞开,五色斑斓的外国服饰涌入中国市场。思想上的拨乱反正,经济上的恢复发展导致服装行业的极大繁荣。中国城镇民众的穿着发生了根本的变化,风格多样、色彩斑斓、求新求变,成为新时期服装流行的特点。

问题:

(1)根据材料一,19世纪中期英国人的生活面貌发生了什么变化?结合所学知识分析其与工业革命的内在联系。

(2)根据材料二,指出1978年后中国民众着装的主要特点。结合材料和所学知识,概括指出促成这一特点的社会因素。

(3)综合以上材料,请就社会生活的变迁与经济社会发展的关系提出你的看法。

依据材料,概述国庆游行的发展变化,并分析其原因。

材料一 两宋至清,我国人民的饮食原料结构较之以前有很大的变化。小米、高粱和小麦逐渐成为北方人民的主食原料。随着豆制品、粉制品的发展,大豆、绿豆、扁豆等很大程度参与了菜肴的烹制,成为主、副兼用的粮食。原产美洲的马铃薯和番薯,至清代在很多地方成为主食中的骨干品种。瓜菜原料方面,五代以来从国外引进的胡萝卜、甘蓝、菜花、丝瓜、黄瓜、苦瓜、南瓜、辣椒等百十个品种大大丰富了我国的馔肴。肉类原料方面,逐渐变为以猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等家畜、家禽为主,野禽、野兽肉类的比例越来越小。

——根据王明德、王子辉《中国古代饮食》

材料二 新中国成立后,朴素的列宁装、干部服广为流行,旗袍、西装等民国年间的流行装束被看作是封建主义和资本主义的腐朽事物而被人们所抛弃。随着统购统销政策的实行,城市居民整体饮食水平有所改善与提高。由于国民经济增长有限,并且在“一五”计划建设时期的“重生产,轻消费”等政策影响下,城市居民的物质生活水平仍然不高,普遍形成朴素节俭的生活方式。当时,党和政府也大力提倡勤俭节约的道德风尚。

——根据郑艳《新中国初期城市居民的物质生活变迁》

(1)根据材料一并结合所知识,概括两宋至明清时期我国饮食结构变化的特征,并分析其变化的原因。

(2)根据材料结合所学知识,指出新中国成立后城市居民形成朴素节俭生活方式的原因。结合所学知识,指出新中国成立后国家倡导朴素节俭生活方式的作用。

材料一 近代不同时期中国女性角色定位和价值取向变化

| 时期 | 角色定位 | 价值取向 |

| 戊戌时期 | “新贤妻良母” | 兴女学提高女性素质,非缠足强健女性体魄,使女性能完全胜任相夫教子之职责,抚育出适合时代需要的人才,达到强国保种的目的,国家民族才有希望。 |

| 辛亥时期 | “女国民” | “一国之女子,一国国民之母也……是故男子当尽爱国之责任,女子亦当尽爱国之责任;男子当尽国民之义务,女子亦当尽国民之义务。女子者国中之一分子也” |

| 五四时期 | “自由独立之女子” | 追求人格独立和个性自由;强调救亡图存的社会责任感;追求家庭生活的平等自由和社会生活的政治、经济平等和自由。 |

——摘编自《论戊戌维新至五四时期的女性角色定位》等

材料二 中国妇女解放大事记

| 时间 | 举措 |

| 1949年 | 新中国第一份全国性妇女刊物《新中国妇女》创刊 |

| 1950年 | 新中国第一部法律《中华人民共和国婚姻法》颁布,规定男女平等、婚姻自由 |

| 1986年 | 卫生部、劳动人事部、全国总工会、全国妇联,联合下发的《女职工保健工作暂行规定》,是新中国建国以来第一次为女职工“五期”保健制定明确规定 |

| 1992年 | 全国七届人大会通过《中华人民共和国妇女权益保障法》 |

(1)依据材料一,指出近代中国女性价值取向的变化,并结合所学知识,分析其原因。

(2)据材料二,概括说明新中国成立以来,为提高妇女社会地位,我国政府进行了哪些方面的努力?综合上述材料,谈谈你对妇女解放的认识。

材料一 梁启超认为,旧中国在家庭伦理方面发展了高度的个人道德观,但……在公共道德和公民操行方面……是不够的。这样,他否定了儒教中国的狭隘忠诚和以家庭为中心的自私观念,而主张集体的民主和建立一个强大的国家。

——【美】费正清《伟大的中国革命》

材料二 通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变了传统的家庭生活模式。

——【美】杰里·本特利《新全球史》

材料三 这一运动的收获是空前的……这种社会细胞——家庭改革,对于提高人民的政治热情,挖掘潜力建设我们的祖国,是会起着重大推动作用的。

——《华北区贯彻婚姻法运动总结》(1953年)

(1)根据材料一,说明当时中国社会的家庭伦理观有什么变化?结合时代背景分析变化的原因。

(2)据材料二、三,说明推动家庭变革的基本因素有哪些?结合所学知识,分析材料三中改革后中国家庭伦理关系有什么新变化?

人口因素是社会物质生活条件之一,它在社会发展中占有重要的地位,最佳的人口因素可以促进社会的发展,反之,则会阻碍社会的发展。

材料一 新中国成立后到1978年,在资本积累和技术革新上,人民政府付出了极大努力,但是人均意义上的变化远不如总量成绩那样粮眼。从1954年到1978年,中国的粮食总产量增长了1.8倍,但是人均可分配到的粮食基本上维持在1954年的水平上。

——摘编自豆建春《中国历史上的人口增长》

材料二 改革开放以来,就业人口数量变化对中国经济增长具有显著的正向影响,就业人口数量提高1%可以使得经济增长水平提高约1.49个百分点;失去孩子本身就是一个非常痛苦的事情,如界有两个孩子,当疾病或意外事故夺走了儿女的生命的时候,其产生的后果要比独生子女家庭小。

——根据王会宗《“全面放开二胎”政策可行性的实证分析》等文章整理

(1)概括材料一所述的问题,并结合所学知识简述中国新时期为解决这一问题所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“全面放开二胎”对社会产生的积极影响。