材料 清末,欧洲宗教音乐伴随着传教士而来,我国的合唱音乐才开始了其缓慢的发展之路。欧洲基督教音乐的传入和“乐歌运动”的开展对于我国早期合唱音乐的兴起具有重要的推动作用。

自20世纪初的学堂乐歌开始,中国合唱才开始正式步入多声部音乐的轨道。在内忧外患的政治环境影响下,为唤起青少年学生、士兵、广大民众的爱国热忱,达到“富国强兵”的目的,学堂乐歌的情感表现多以振兴中华民族、抵御外强侵略为主。

20纪20年代,各类音乐团体如雨后春笋般遍布全国各地,专业音乐教育机构相继成立。这一时期的合唱作品在曲式结构上进行了民族化的实验,精神上与科学、民主的精神息息相通,内容上将追求个性解放、反对封建思想作为内涵。但合唱艺术在当时还处于初创阶段,合唱活动仅限于学校、教会和一些中高级知识分子阶层中,它对大众音乐生活中的影响还局限于较小的范围。

20纪30—40年代的中国面临空前的民族矛盾。作曲家们以革命和爱国为主题,用合唱发出了“救亡的吼声”。合唱作品在内容上直面救亡前沿和根据地生活,内容富有战斗性和号召性,符合主流文艺思潮所设定的“民族化、大众化”的精神指向,成为团结人民、抗击侵略的有力武器和推动社会转型的动力之一

20纪50年代后,各种类型(群众合唱、民歌合唱、少儿合唱、艺术合唱)均有较大的发展。在群众合唱中,颂歌题材的作品数量居于首位,其中以歌颂伟大祖国、歌颂人民领袖的作品为主。这些作品在表现时代主题的同时,也主动在艺术性和思想性相统一方面做出了积极努力。例如《歌唱祖国》(1950年)《春天的故事》(1994年)《七子之歌·澳门》(1997年)《走向复兴》(2006年)等。

——据石一冰:《百年合唱话沧桑》、杨红偲:《20世纪我国合唱音乐的历史发展》整理

(1)根据以上材料,结合所学,请分别列举在20世纪20年代、20世纪30—40年代、20世纪50年代后影响中国合唱发展的史实。(2)根据材料,概括近代以来中国合唱在参与主体与表现内容上的变化。

(3)结合材料及所学,你如何看待近代以来中国合唱的发展变迁?

材料 新中国成立后,我国对城市住房的建设和分配进行集中统一管理,在整个计划经济时期一直沿用。这一时期,无论是思想观念还是制度规定,住房都被视为城镇居民最基本的生活资料和福利。土地由政府无偿划拨,资金主要来源于财政拨款,职工只需支付为数很少的租金,这充分体现了政府对住房的居住属性的高度重视。1980年,我国政府实行住宅商品化政策。1986年,国务院住房制度改革领导小组成立,指导和协调全国的城镇住房制度改革工作。1994年,《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》出台,明确提出城镇住房制度改革的根本目的是“建立与社会主义市场经济体制相适应的新的城镇住房制度,实现住房商品化、社会化;加快住房建设,改善居住条件,满足城镇居民不断增长的住房需求”。根据“坚持配套、分阶段推进”的原则,开展了一系列改革探索,推动了由住房实物福利分配向货币化分配的转变,特别是逐步建立了住房公积金制度,针对长期低工资政策导致居民购买力有限的现实,较好地实现了住房资金的快速集聚。与此同时,着手建立经济适用房制度,并于1995年出台《国家安居工程实施方案》,开展以“安居工程”为核心的经济适用房建设试点工作,截至1997年全国经济适用住房的新开工面积达1721万平方米,投资额达185亿元。

——摘编自裴凌罡《从民生视角看新中国城市住房供给制度变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立以来我国城市住房供给制度变化的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪末我国城市住房供给制度改革的意义。

材料一 中国的“食”文化,在世界民族文化之林中是极为突出的。古代文献中就有“国以民为本,民以食为天” ;“《洪范》八政,一曰食,二曰货”等等。古人还有把一切技艺都归结为食的惯语,如把政治比喻为烹调:“治大国如烹小鲜。”……一千年来,中国人的“食”,从食物来源、加工烹饪技术到饮食制度都发生了若干显著变化。从最初的南稻北粟到宋元时代的南稻北麦以及外来物种的传入,进一步改变了、丰富了中国人的食物结构。以品系繁多、工序复杂著称的“中国菜”烹饪艺术在南宋时期也趋于成熟。以至于后来马可·波罗惊讶地发现中国人的食谱几乎构成一个庞大的动物园。聚宴的形式也由上古的“分餐制”变成了围桌共餐等。直至今日,喜谈中国文化者仍然关注有关“食”的观念,如以“吃了吗”为打招呼用语,以吃喝作为社交乃至政治运作的重要形式,直到从中式饮食中考证传统伦理原则及思维方式等等。

——摘编自秦晖《千年回顾:民以食为天》

材料二 从“食”的变化中,可以反映出一个社会的贫富盛衰,可以体味社会历史的变迁。……改革开放前,食物匮乏单调、票证盛行,人们营养不足,有些农村没有解决基本的温饱问题。改革开放以来,物质生活已经极大地丰富了,人们对于吃的要求也越来越高,不仅要“吃好”,还要吃得健康,科学卫生观念深入人心。人们讲究营养均衡,粗细搭配,口味清淡等。食,已经不单单是生活的温饱品,渐渐变成了一门艺术,一门文化。但也存在着一定的隐忧,比如有些人盲目地把吃野味作为一种时尚。

——摘编自陈光《从衣食住行看改革开放以来的变化》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国“食”文化发展演变的原因,并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国“食”文化的变化。

材料一 光绪年间的黄浦江畔,房屋多为西式,轩敞华丽,有高至六、七层者,钟楼立,烟囱如林,入夜则灯火辉煌,明如白昼。……一些以营利为目的“蕃菜馆”“面包房”“咖啡店”出现,许多身着西装的中国人在此出入。

——摘编自李维清《上海乡土志》

材料二 当时一般人都认为,西方的社会生活是依据天赋人权、自由千等的理性原则建立起来的一种完美、理想的社会模式,代表着社会进步的方向。相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。

——王文泉《中国近代史》(1840年——1949年)

材料三 以下是一组关于新中国历史变迁的漫画。

(1)根据材料一,指出晚清社会生活出现了哪些方面的变化?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清社会生活变化的主要原因。

(3)根据所学知识,给予材料三漫画以合理的历史解释。

材料一 家庭是人类社会中最古老、最基本的生产、生活组织形式,家庭制度的变迁受到社会变迁的影响。大约从第一次工业革命开始,婚姻家庭就受到越来越严重的挑战。这种挑战首先发生在西方国家,而后逐步扩大到婚姻家庭观念很强的东方社会。

材料二 中华民国成立后,中国社会的各个方面都发生了重大变化。青年知识分子呼唤婚姻自由,在结婚自由成为社会风气的同时,离婚自由也成为人们的诉求。不过,据一些地区的不完全估计,辛亥革命后至1949年之前,中国粗离婚率(年度离婚数与总人口之比)大约在0.6%左右,处于相对比较低的水平。

材料三 2018年,中国全国结婚登记人数为1010.8万对,离婚登记人数为380.1万对,离结比(离婚数与结婚数之比)为38%。其中,黑龙江省以63%的离结比排名全国第一,天津市、吉林省以62%并列第二,辽宁省以54%排名第四。

(1)根据材料并结合所学知识,指出近代以来中国人的婚姻观念发生了怎样的变化?分析辛亥革命后至1949年之前,中国离婚率处于相对比较低的水平的原因有哪些?

(2)综合上述材料,请你从社会的角度评价离婚现象?

材料一 分餐制的历史,至少经历了三千年。十六国时期,北方少数民族相继进入中原,使中原自殷周以来建立的传统习俗、生活秩序及与之紧密关联的礼仪制度,遭受了一次强烈的冲击。北方高桌大椅的传入,也使传统席地而坐的分餐方式发生了变化。唐代时期,国人聚会方式逐渐由分餐制向会食制演变,并成为中国饮食文化的一个重要传统。晚唐五代之际,形成了以会食为名、分餐为实的过渡时期的饮食方式。宋代墓葬的一些壁画上,可以看到不少夫妇同桌共食的场景,《东京梦华录》就记载了用一道道精美菜肴宴请宾客的场景。明清时期,合餐制的出现使古代饮食方式完全成熟,并延续至今。

——摘编自王仁相《分餐与会食:古代中国人进餐方式的转变》

材料二 1840年以后,咖啡馆和西餐厅传入中国,不少中国人开始萌生好奇心态,模仿西餐宴请宾客。20世纪初期,许多具有海外经历的革命人士身体力行,一时之间全国上下“器必洋式,食必西餐”,在上海地区,西餐竟然被民众称为“大菜”。1932年7月出版的《中西精美食谱》中就有专门介绍西餐的烹调法。20世纪30年代,中国知识分子不断向民众普及卫生“新知识”,使民众了解到“肺房”与“细菌”、人的体液与疾病传染之间的关联性,从而使得“共会”这种饮食文化不断遭到诟病。新中国成立以来,随着“爱国卫生运动”的推广,逐渐形成了共食与分餐、中餐与西餐兼容的中国饮食文化模式。

——摘编自林海聪《分餐与共食:关于中国近代以来的饮食风俗变革考论》

(1)根据材料并结合所学知识,指出古代中国进餐方式转变的特点并对其进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近现代中国饮食文化变迁的原因。

材料一 今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今物质修明,尤尚机器,辫发长重,行动摇舞,误缠机器,可以立死,……辫发与机器不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。……且垂辫既易污衣,而苗发尤增多垢,衣污则观瞻不美,……若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,去之无损,留之反劳。

——《康有为政论集》(上册)

(1)根据材料一,概括康有为主张“断发易服”的理由。

材料二 1912年1月12日,《大公报》上登文《易服以保存国货为要义》,它说:“易服不易料。……我国人民半恃丝绸以为生活存也,安可弃其料而不用哉?”……临时大总统孙中山在给上海中华国货维持会的复函中说:“礼服在所必更,常服听民自便,此为一定办法,可无疑虑。但人民屈服于专制淫威之下,疾首痛心,故乘此时机,欲尽去其旧染之污习。去辫之后,亟于易服,又急切不能得一适当之服式以需应之,于是争购呢绒,竟从西制,致使外货畅销,内货阻滞,极其流弊,诚有如来书所云者。”

——摘自《论辛亥革命前后的服饰改革》

(2)根据材料二和所学知识,分析民国初年的“易服”改革带来的影响。

材料三 1978年以来,人们的服装从单一款式走向多样化,大喇叭裤、蝙蝠衫、健美裤和连衣裙开始流行于市民的生活中。同时,具有中国特色的唐装旗袍开始走向世界,中国服装在全球受到注目和尊重。

(3)结合材料三和所学知识,分析1978年以来中国服饰变化的原因。

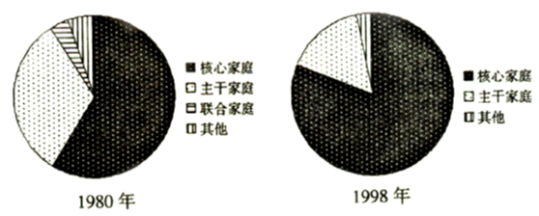

材料一 下岬村家庭结构变迁示意图

材料二 上世纪60、70年代,下岬村人从集体公社分得生活必需品,人们很少买新衣服,消费被压缩到最低限度。80年代以来,下岬村在衣食住行方面出现了翻天覆地地变化。1983年至1990年,共建了102所新房,同时还扩建了121所房子,村民的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等老“四大件”转变为电视机、录音机、洗衣机、摩托车等新“四大件”。

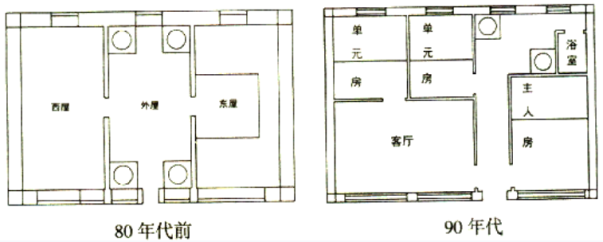

材料三 从下列两图可见,下岬村的居住格局也出现了变化:住宅空间日益私密,房间的称呼日趋现代,并且增添了新的设施。

请回答:

(1)材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化?

(2)从材料二来看,下岬村人的生活水平经历了怎样的转变?简述造成这一转变的体制性原因及其过程。

(3)为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

材料一 明初规定“服不锦绮”“服布素”。明中后期,士子冠服追求诡异,颜色鲜丽,花样多变,百姓着装也“俗尚日奢”。饮食方面,明初“筵不尚华”,自天顺、成化后,官僚和商人阶层品尝山珍海味,一桌酒席花费数十两甚至上百两银子是屡见不鲜,普通人家亦“有客必设专席,餐必丰腆”。按洪武年间礼制,庶民庐舍不得超过三间、五架,不许涂饰彩色;器皿不得描金,只能用铜、铁。明中期后,这些规定皆被突破。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料二 民国成立后,政府颁行了男女礼服形制的法令,人们可以按各自的生活方式、审美情趣和经济能力选择服饰。洋装在中国的流行,促成中国服饰的改良,中山装和旗袍就是中西合璧的产物。与此同时,政府开展了剪辫、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动……点头鞠躬取代了传统的跪拜作揖,握手逐渐成为社交场合的常见礼节。

——摘编自张宪文等著《中华民国史》

材料三 20世纪80年代后,国人的服装颜色从灰蓝色调为主变为五彩缤纷,从单一款式走向多样化。近十多年来,人民的住房状况得到很大改善,人均居住面积逐年增加。家庭拥有小汽车在30年前不可想象。今天家庭轿车已成为许多家庭重要的交通工具。文化方面,2011年一项调查表明,国民年阅读量为:以色列60本、日本40本、法国20本、韩国11本、中国4.35本。年人均购书量:以色列64本、俄罗斯55本、美国50本,中国不足5本。

——摘编自焦润明等著《当代中国社会文化变迁录》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明中后期生活消费方式的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国初年习俗风尚变革的积极影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出改革开放以来社会生活变化的原因及要注意的问题。

材料一 19世纪后期.美国城市住房紧缺,形成大批贫民窟,1879年,纽约市通过专门法案倡导新式住房设计,改善贫民住房情况,但直到1908年还没对住房采取有效的管理措施,其他城市更是一拖再拖,一战期间,联邦政府实施了两项战时应急住房计划,为工人和军人家庭建造公共住房.20世纪30年代,联邦政府开始扩大在一战时期的做法,1934至1937年间,美国公共工程局以解决就业的名义新建住房21640套.1937年,美国国会通过《美国住房法》,并建立美国住房暑负责贫民的公共住房建设,到二战结束时,该署为16.8万个建筑单元提供了90%的资助,

——摘编自王旭《美国城市发展模式:从城市化到大都市区》等

材料二 住房问题不仅是经济问题,也是关系国计民生的重大社会问题,一直受到政府和民众的普遍关注.1988年1月国务院召开了“第一次全国住房制度改革工作会议”,2月批准印发了住房制度改革领导小组t美于在全图城镇分期分批推行住房制度改革的实施方案》,这标志着住房制度改革进入了整体方案设计和全面试点阶段.1994年7月18日,国务院下发《关于深化城镇住房制度改革的决定》,标志着改革已进入深化和全面实施阶段,经过20多年的改革,人均住房面积从1978年的不足7平方米提高到2004年的25平方米,住房内在质量也显著提升.单位建房实物分房的旧体制被打破,住房货币分配制度逐步发展.市场中介服务业务快速发展,统一的房地产市场体系基本建立.市场在资源配置中的基础性作用得到确立和越来越充分的发挥.另外,中固房地产业还直接带动了57个相关产业的产出增加,产生了广泛的行业推动力。

——摘编自贾康、刘军民《中国住房改革背景的住房保障:演进与发轫》

(1)根据材料一并结合所学知识.概括20世纪前期美国住房政策的变化,并分析其变化产生的积极作用.(2)根据材料一、二并结合所学知识指出与20世纪前期美国住房政策相比,我国住房制度改革的不同之处,并说明我国住房制度改革的原因。