材料一:

中国动画电影有着辉煌的过去。从20世纪50年代初期到80年代中期,我国先后有30余部动画影片在各类国际电影节上摘得大奖,被国际评论认为达到世界一流水准,在艺术风格上形成了独树一帜的“中国学派”。世纪之交《宝莲灯》的上映,标志着国产动画站上新起点。《宝莲灯》以较为娴熟的叙事手法讲述中国古代传说故事,画风生动,制作精良,传统文化符号在其中大放异彩,孝老爱亲的人伦情感和传统文化精神也得到彰显,是一次有意义的尝试和突破。《宝莲灯》之后,在政策引导和市场培育下,传统文化题材动画电影势如破竹,创作生产渐成气候,近几年相继出现《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等作品。

创作者、观众和动画行业对传统文化题材动画电影抱有深切期许。中华优秀传统文化是世界文化资源中的宝藏,为创作提供取之不尽、用之不竭的资源与养分。《花木兰》《功夫熊猫》等动画电影就是国外创作者对中华传统文化素材的提取与创造。对传统文化资源进行合理开发与使用,将其创造性地转化为人们喜闻乐见的动画作品,是国产动画电影一项既重要又长期的课题,中国动画人责无旁贷。近年来,一批具有中华美学风格的高质量作品,从不同角度持续“破题”,让原创动画电影呈现回暖态势,也让中国动画成为文化行业关注的热点。

(摘编自《动画电影彰显中国韵味》)

材料二:

中国风动画充分运用水墨写意、青绿山水、民间剪纸、年画壁画、皮影木偶等传统绘画手法和民间艺术形式,呈现出独特的视觉语言。《大鱼海棠》中以福建土楼为原型的建筑,《白蛇:缘起》里的八卦图阵、烟雨江南,《哪吒之魔童降世》里的山河社稷图,既给人似曾相识的文化亲近感,又因艺术形象令人耳目一新而激发欣赏兴趣,引导人们走进文化想象深处,获得奇妙的审美体验。

中国风动画并非原样复刻传统文化,更不是点缀式地使用中国元素,而是以符合现代人接受习惯的叙事方式,重新讲述传统故事,并赋予文化形象以新的内涵。《西游记之大圣归来》中孙悟空的振作之路、主角江流儿的成长历程,既给孙悟空、唐僧的形象增添了新内涵,又通过对师徒二人关系的重新定位,把西游故事讲出了新意。《白蛇:缘起》里白娘子、小青突破传统民间神话“报恩”的单一维度,以敢爱敢恨的女性形象丰富了观众对这两个人物的认知。《哪吒之魔童降世》里的哪吒是充满自信又淘气活泼的现代孩童,他既延续了传统故事中人物的叛逆性格,又跳出传统神话框架,加入担当责任、把握命运的现代意识。《小门神》里的郁垒、《姜子牙》里的姜子牙,也都充满生活气息,是和观众同欢乐也同忧愁的普通人,拉近了与观众的距离。

(摘编自胡一峰《中国风动画——传统韵味 时代表达》)

材料三:

推动国产动画电影实现创造性转化、创新性发展,还要深度挖掘国产动画电影在精彩故事和精致视效之外的文化意义,赋予动画电影更多的时代精神和人文情怀。要让神话传说、历史典籍、民间故事、非物质文化遗产焕发新的生机活力,打造更多经典国产动画IP。《雄狮少年》的岭南派舞狮就是颇具文化影响力和感染力的非物质文化遗产。影片讲述留守在岭南乡下的少年阿娟和一众伙伴不甘心碌碌无为的生活,追求舞狮梦想,努力拼搏实现人生逆袭的故事。影片关注寻常生活和个体命运,努力触摸当代年轻人的精神世界,讲述因父母外出打工而留守的小镇少年的现实境遇,引发关于普通人实现人生价值的深入思考。

推动国产动画电影实现创造性转化、创新性发展,还要深度挖掘创作题材和创作内容,努力实现国产动画电影受众的全龄化覆盖。国产动画电影要想扩大市场范围、赢得市场红利,就要把目光更多投向儿童之外的年龄层。从故事结构和人物形象来看,《雄狮少年》的受众群体并不局限于低龄观众,而是在兼顾低幼观众的基础上,努力捕捉成年观众的审美偏好。《我们的冬奥》创新性地把新中国成立以来若干经典动画电影形象集结在一起,并对经典形象进行适度戏仿与重塑,努力做到从70后到10后观众的覆盖,让动画电影成为名副其实的合家欢电影。此外,国产动画电影还可以开拓更多创作题材,回溯历史、追忆先贤、弘扬孝悌、歌颂爱情,塑造更多可亲、可感的动画形象。

(摘编自杨洪涛《用情用力讲好中国动画故事》)

1.下列对材料相关内容的理解与分析,不正确的一项是( )| A.中国动画有着辉煌的过去,有几十部动画电影曾在各类国际电影节上获奖,被国际评论认为达到世界一流水平。 |

| B.国外动画电影创作者对中华传统文化素材的提取与创造,说明中华优秀传统文化为国外创作者提供了资源与养分 |

| C.动画电影《哪吒之魔童降世》里的山河社稷图,使人获得奇妙的审美体验,是因为其加入担当责任、把握命运的现代意识。 |

| D.国产动画电影合理开发和利用传统文化资源,创造性地转化成令人喜闻乐见的动画作品,是动画人的责任。 |

| A.《白蛇:缘起》里的八卦图阵、烟雨江南呈现出独特的视觉语言,既给入似曾相识的文化亲近感,又以令人耳目一新的艺术形象激发欣赏兴趣。 |

| B.中国风动画注重传统故事叙述方式,拉近与观众的距离,与观众同忧乐的《小门神》里的郁垒、《姜子牙》里的姜子牙体现了这一点。 |

| C.国产动画要让非物质文化遗产焕发新的生机活力,打造经典国产动画IP,如《雄狮少年》中就利用了岭南“舞狮”这一非遗。 |

| D.通过对比可以发现,三则材料都阐述了中国动画的相关情况,但是材料一侧重回顾发展历程,材料二、三则侧重如何发展。 |

科技是艺术之根,艺术是科技之窗。科技与艺术,自古以来就是和谐共生的“对偶体”,是李政道所言的“一枚硬币的两面”。一方面。艺术以科技“见证者”的鲜活形式记录了科技进步及其社会生产力的杠杆效应等丰富内容;另一方面,科学技术及其巧夺天工的实践激发出艺术创作的豪情,并带给人们造物、文境、艺术乃至哲理的思考。

作为文学艺术的乘槎[注]诗词也不例外。与文献资料、考古实物、图像信息等互为印证,乘槎诗词描摹出一幅中国古代纺织机具及其科技的进化图谱,书写了我们先民不屈服于命运致力于航海巡天的心路历程;反过来,纺织机具、火药火箭和航运航海等科技的进步激发了乘槎诗词的创作,平添了自信豪迈的同时,也丰富和深化了科学理性的批判传统。

乘槎天河河畔,既是织女文化的艺术想象,又是中国古代有关航天的科幻。从庄周水击三千里,扶摇而上九万里的“逍遥游”、屈原“乘骐骥以驰骋兮,来吾道未先路”“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属”的飞天梦,到《西游记》孙悟空驾轻就熟的“筋斗云”……“御风而行”的航天梦,在我们祖先心灵深处从未中断。为了实现这一梦想万虎设计出“载人火箭”,并躬身实践,甚至献出了生命!

东汉张衡《思玄赋》发挥了乘槎天河、巡航宇宙的瑰奇想象:“观壁垒于北落兮,伐河鼓之磅硠。乘天潢之泛泛兮,浮云汉之汤汤。倚招摇、摄提以低回剹流兮,察二纪、五纬之绸缪遹皇。”张衡不囿于直白的想象,而是力图以科技为工具实现这一梦想,“独飞木雕”这一世界上最早的飞行器由此横空出世。张衡的航天梦,是科技与艺术的完美统一。

“抢风”这一航海科技的突破,实现了人类对自然力的驾驭,“御风而行”的远洋航行从此成为现实。加之科技创新托起的发达的纺织生产,以泉州为起点的海上丝绸之路的拓展,纺织、火箭、航海等科技的进步,反映在文学艺术上便是宋代乘槎诗词创作的空前繁荣。

郑和下西洋的航海成就投射到明清乘槎诗词当中,一大突出特点是将乘槎天河回归人间航海。这样一种别样的自信,始自费信《星槎胜览》。该书不是乘槎上天的科幻而是记录随郑和下西洋的事迹。从海上丝绸之路到郑和七下西洋,借风甚至逆风的“御风而行”及其往来大洋的航海成就激起中国古人的无比自信,所以才会有明钱宰《拟古》其四“飘然溯长风,乘槎犯斗牛”的冲天豪情!从明唐顺之《送高行人使琉球》“天王玉册颁三殿,汉使星槎下百蛮”、清汪懋麟《得舟次二兄琉球使还消息》其一“闻道乘槎客,安流实快哉”等诗句可知,出使往返琉球等“百蛮”的航海实践已经取代了乘槎天河的纯粹想象。与此相应,“观织”也从天上的想象转换到人间的活动。山西高平北宋开化寺壁画“太子观织图”绘有善友太子观摩人间纺织的佛经故事,图中的织机、纺车等是当时山西地区纺织的真实写照。与太子人间观织同时,北宋司马光《春贴子词·皇太后阁六首》其二也有表述:“暖日初添刻,柔风乍袭衣。弄孙时哺果,观织屡临机。”

“制天命而用之”!乘槎天河、河畔观织,从天上到人间,从想象到探索,历代乘槎诗词不仅是中华先民遨游九天的一部天问史诗,更是认识自然、发挥主观能动性实现航天梦的科技实践。

中国航天,将中华民族几千年的乘槎巡天梦想终于变为现实,也完成了现代科技与古老艺术的大统一。

(摘编自任春光、杨小明《乘槎诗词中的科技与艺术》)

【注】槎(chá),竹,木筏。乘槎,指登天。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

| A.自古至今,科技与艺术关系密切,两者的起源相同,艺术记录了科技进步等内容,科技进步可以激发艺术创作的豪情。 |

| B.科学技术及其实践可以激发艺术创作的豪情,作为文学艺术的乘槎诗词,自然也同样受到了科学技术的影响。 |

| C.乘槎诗词虽描绘出了古代纺织机具及其科技的进步,但只能做文献资料,考古实物、图像信息的辅助参考资料。 |

| D.中国古代多有对飞天、航天梦的描写,乘槎天河,河畔观织是中国织女文化艺术和古代航天科幻的发轫。 |

| A.文章第一段阐述科技与艺术二者之间的关系,引出下文对乘槎诗词与科学技术发展关系的论证。 |

| B.文章举庄周、屈原的诗文以及《西游记》中的孙悟空等例子主要论证中国古代的飞天梦从未中断的观点。 |

| C.文章引用北宋司马光的诗词论证了乘槎天河与河畔观织从天上的想象转换到人间活动的观点。 |

| D.文章第六段从“乘槎天河”和“河畔观织”两个角度,论证了乘槎诗词中科技与艺术同频共振的关系。 |

| A.张衡在《思玄赋》中大胆想象乘槎天河,巡航宇宙,并力求以科技实现这一梦想,于是“独飞木雕”横空出世,使航天梦实现科技与艺术的完美统一。 |

| B.宋代乘槎诗词创作空前繁荣,其原因是“抢风”这一航海技术的突破,实现了人类对自然力的驾驭,使“御风而行”的远洋航行从此成为现实。 |

| C.郑和下西洋的航海成就在明清乘槎诗词中得到投射,让乘槎天河的艺术描写从天上回到了人间,大洋航海成就激发了中国古人的自信。 |

| D.“神舟”“嫦娥”“玉兔”“天宫”等航天工程,既将华复先民遨游九天的愿景变为现实,也使现代科技烙上丰富鲜明的中华文化的印迹。 |

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为

(节选自《战国策·魏策三》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/ |

| B.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/ |

| C.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/ |

| D.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/ |

| A.“寡人”意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。 |

| B.“百乘”即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。 |

| C.“为赵蔽”的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。 |

| D.“国门”,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。 |

| A.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。 |

| B.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。 |

| C.孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。 |

| D.孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。 |

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

新晴

刘攽

青苔满地初晴后,绿树无人昼梦余①。

唯有南风旧相识,径开门户又翻书。

【注】①梦余:梦醒之后。

1.对于诗的理解,不恰当的一项是( )

| A.诗的第一句写了雨后初晴,诗人从梦中醒来见到的生机十足又宁谧生动的图景。 |

| B.诗人午睡醒来之后,虽然只见到雨后的绿树,但可以想见宁静恬适的心境却是非常好。 |

| C.青苔满地,表明已阴雨多时,此时天放晴朗;诗人白天进入梦乡,睡醒后发现四周无人,只有浓浓的绿荫。 |

| D.诗人的情感有久雨初晴后的喜悦,有四周无人的孤独,亦喜亦忧,复杂跌宕。 |

材料一:

圆梦正当时,中国梦激荡最大“海归潮”。优惠的政府政策、全球最活跃的经济、快速发展的高新产业、持续投入的科教事业、浓厚的创新创业氛围以及海内外“人才、项目、技术、市场、资本、场地、服务”全面对接的平台,正吸引越来越多海外学子归国追梦。

国外媒体评价,全球没有哪个国家像中国这样重视、这样大规模、这样专业化地吸引人才回国。

“现在,海归回国主要是被‘吸’回来的。”中国欧美同学会副会长王辉耀说,随着综合国力不断提升,中国比历史上任何时期都更加靠近世界舞台中心,也比以往任何时期更有条件、更有能力吸引全球人才。詹天佑、茅以升、钱学森、邓稼先……纵观历史,一批又一批莘莘学子赴外求学、归国兴邦。

今天,除了拥有前辈们的爱国之情、强国之志、报国之行,吸引大量海归人才归来的,还包括自我价值与个人梦想的实现。

然而,在全球竞争中发展成一个人才大国、人才强国,仍需下更大决心、更大力气。一份面向全国200多所高校的问卷调查显示,“编制过死、编制偏紧”是人才管理中面临的最突出问题。从人才发展上看,经过多年努力,我国人才队伍建设取得巨大成就,但还存在体制不顺、机制不活、布局不优、效率不高等困境,破解这些“瓶颈”,唯有坚定不移地深化改革。

(选自2月22日《人民日报》,有删改)

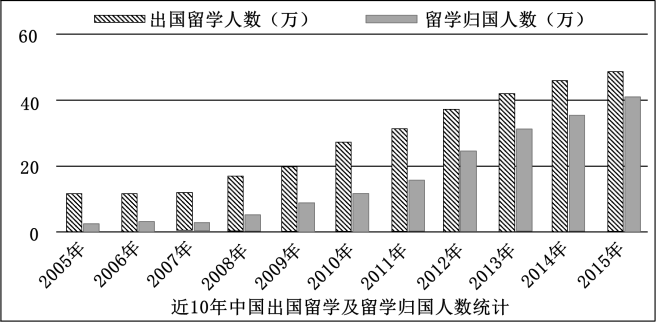

附图:

材料二:

新东方海威时代与全球化智库(CCG)共同发布了《2016年中国海归就业调查报告》。

《报告》显示,六成企业在招聘时仍更倾向于使用海归人才,而82.5%的单位均在一定程度上对海归员工采取了倾斜性优待(如更核心的岗位,较高起薪等)。

而机遇与挑战并存的是,身处海外的留学生在回归本土职场的过程中也遭遇了些许不利因素。《报告》结果显示,多数企业的招聘岗位数量,招聘时间,招聘渠道对海归求职较为不利。同时,海归人才在求职过程中也暴露出对国内就业形势不了解,错过企业招聘季以及缺乏明确职业规划等问题。超过50%的海归认为不了解国内就业形势和企业需求是回国就业的第一不利因素,同时47.3%和32.4%的受访人员认为回国时间错过校招季以及岗位海投效率低这两大因素导致了海归回国就业难度增大。

(摘自中国新闻网,有删改)

材料三:

日前,杨振宁、姚期智两位老科学家放弃外国国籍、转为中科院院士一事,引发热烈关注。

在舆论场上,以耄耋之龄回归故土的杨振宁更是备受关注。已近百岁之龄的杨振宁,估计已不会如年轻时那般埋头扎根于科研一线,或许正如他本人所述,“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液”,是文化的归属感让他对故土恋恋不舍。亦或是科学上的引路精神让他回来发挥“余热”,为后来者指引前路,如他自己在诗中所说:“学子凌云志,我当指路松。”

杨振宁选择入籍,是他对晚年道路的选择,从某种程度上说,这与国家的道路选择是交叉的。得益于改革开放三十多年来所创造的开放环境,对世界潮流的融入,杨振宁的归来方才有了现实的可能;而杨振宁等一批海外科学家的归来,又会给中国科研带来从项目到建制与世界接轨的机会。

对于中国来说,迎来杨振宁桑榆晚年的同时,也不可否认,错过了杨振宁最辉煌的科研生涯。由此,未来的方向也当因之厘清:让更多科学家们愿意留在这片土地上,诞生出最精尖的科研成果,不仅是因为中华文化的血液,更因为是先进的设备、优厚的条件、社会的理智与尊重、环境的平和与包容。

(来自光明网,作者“光明网评论员”,有删改)

1.下列针对上诉材料不正确的一项是( )| A.三则材料都认为在当下我国的“海归”热潮中,一方面海外留学人员踊跃回归祖国,另一方面在人才回国的过程中还存在着一些亟待解决的问题。 |

| B.第一则材料是一篇新闻报道,客观地介绍了海外留学人才怀揣“爱国之情、强国之志、报国之行”,为实现自我价值和个人梦想,积极回国创业,释放出巨大的发展能量。 |

| C.第二则材料是调查报告,反映了海归人才在回国求职就业过程中遇到的不利因素,为他们在国内的职业发展提出建议、指明方向。 |

| D.第三则材料是新闻评论,该评论认为杨振宁回归中国国籍这一事件彰显中国改革开放的巨大成就,更体现了中华文化的归属感。 |

| A.在吸收海归人才的过程中出现的问题,都源自我们在人才管理中“编制过死,编制偏紧”的体制,这些问题的解决需要坚定不移的深化改革。 |

| B.海外科技人才的大量回归,有助于我们学习借鉴世界各国的优秀科技成果,有助于中国科研从项目到建制与国际接轨。 |

| C.杨振宁、姚期智两位老科学家在耄耋之龄转为中国公民,虽然已经不能在科研上为祖国做出贡献,但他们为更多的海外精英做出了积极示范。 |

| D.当前,无论是回国创业还是入职国内企业,海归人才都能找到适合自己发挥的领域,可以很好的把个人的梦想和国家的发展紧密联系起来。 |

在中文语境中,文明一方面可指文化,另一方面可指社会发展到较高阶段和具有较高文化的状态;文化则指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。也就是说,文明是指人类的社会实践成果。人的社会实践本身的丰富性,使得从多重视角区分文明成为可能。例如,从时间而言,文明可以区分为古代文明、近代文明、现代文明;从载体形式而言,可以区分为物质文明、精神文明;从生产方式而言,可以区分为农业文明、工业文明,等等。这些划分当然可能有所交叉,体现的正是人类历史的纵向发展与横向发展的辩证统一。其中的显著特,点则是文明的实践性与人类历史的实践性相一致。这是马克思主义唯物史观在文明话语阐述上的基本出发点,同时也是各种文明之间能够发生交流与互鉴的现实前提。

在唯物史观的理论视野中,作为社会实践成果,“文明的一切进步”(即社会生产力的任何增长),“例如科学、发明、劳动的分工和结合、交通工具的改善、世界市场的开辟、机器等”,都是在人类进入阶级社会以后的过程中逐渐实现的。相应地,唯物史观的文明话语,是通过分析人的社会实践如何演化,探讨如何摆脱剥削压迫、实现人类自由解放的文明状态。只有在社会生产力和人类交往高度发展的基础上,才能突破阶级、地域等种种限制,实现人本身的自由发展。

与文明概念密切相关的是社会、国家和阶级的概念。马克思指出,社会是人们交互活动的产物。恩格斯指出,国家是社会在一个有形的组织中的集中表现,是为了缓和社会冲突,把冲突保持在“秩序”的范围以内。社会作为人的集合体,其本身划分为阶级(即人对人的剥削),也就是生产的积累和发展使得社会分配出现了差别,这不仅是文明产生的基本前提,而且也是国家出现的基本前提。文明作为人类不同社会群体的实践产物,突出特,点是在人的生产和交往的复杂互动中实现自身的发展。各种文明的发展都是不断“再生产”的过程,这个过程既是人的主体性的体现,也是各种文明核心价值的凝聚和增值。

在人类历史上,文明发展中心的变迁转移、文明实体的盛衰兴亡时有发生。纵向来看,文明发展的阶段性建立在生产和交往的历史阶段性之上,与人类社会形态的演化具有基本的一致性。横向来看,16世纪资本主义生产方式掀起的世界文明交往大潮,充斥着资本主义工业文明国家对封建农业文明国家的剥削掠夺,以及工业文明不同国家之间的矛盾斗争。

与人类文明同步发展的是社会生活状态的日益复杂。对于现代文明而言,最重要的现实基础是工业生产力和国际交换形成的世界市场。资本主义全球扩张导致的世界市场的存在,意味着商品生产的普遍化,劳动力也成为商品。但是,人之为人,不应被异化、商品化。人类文明的可贵之处,在于保有反思和自新的勇气与实践。

马克思主义传入中国后,与中国具体实际和中华优秀传统文化相结合,推动了马克思主义中国化的进程。在此过程中,中国人运用唯物史观不断深化对人类文明的具体认识。我们所创造的人类文明新形态,不仅是中华文明连续性的自然体现,而且是人类社会发展规律的具体表现,丰富了人类文明的实践模式。这是中华文明为人类文明发展作出的积极贡献。

(摘编自董欣洁《唯物史观的文明话语》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.文明的实践性与人类历史的实践性是一致的,这一特点让不同文明之间发生了交流和互鉴的活动。 |

| B.根据唯物史观的相关理论,只要突破阶级、地域等限制,就可以真正地实现人本身的自由发展。 |

| C.国家与文明这两个概念关系非常密切,国家出现和文明产生的基本前提都是生产的积累和发展。 |

| D.面对日益复杂的社会生活状态,人类不应该被异化,人类文明要保有反思和自新的勇气与实践。 |

| A.按照不同的标准对文明进行分类,能系统地呈现文明的具体类别,有助于阐释文明的内涵。 |

| B.文章引用了马克思、恩格斯的观点,从社会和国家两个角度论证了缓和社会冲突的具体方法。 |

| C.文章从纵向和横向两个维度论证了人类历史上文明发展中心和文明实体都是不断变化的。 |

| D.文章介绍了唯物史观的文明话语,既有相关理论阐述,又有发展实践分析,增强了说服力。 |

| A.人们按照不同标准划分而成的文明类别之间有交叉,能体现人类历史的纵横发展是辩证统一的。 |

| B.文明是人类实践的成果,随着人的发展而发展,在发展的过程中实现了核心价值的凝聚和增值。 |

| C.文明发展的阶段性与人类社会形态的演化基本一致,是因为文明中心变迁和文明实体兴衰不时发生。 |

| D.马克思主义传入中国后,中国人结合自身创造出的人类文明新形态丰富了人类文明的实践模式。 |

再登岳阳楼感慨赋诗

陈与义

岳阳壮观天下传,楼阴背日堤绵绵。

草木相连南服内①,江湖异态栏干前。

乾坤万事集双鬓②,臣子一谪今五年。

欲题文字吊古昔,风壮浪涌心茫然。

【注】①南服:古代王畿以外地区分为五服,称南方为南服。②乾坤万事:指天下事,暗指“靖康之变”。

1.下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.诗人第二次登临岳阳楼,依然被岳阳楼的景象吸引,触景生情,赋诗抒怀。 |

| B.颔联写诗人登上楼后倚栏远眺所见的景色,草木连绵不绝,江湖异态纷呈。 |

| C.尾联中的“风壮浪涌”,既写出了水势湍急汹涌,也表现出诗人心潮起伏。 |

| D.同是登高题材的作品,本诗和杜甫《登高》的写景角度均为远近、俯仰结合。 |

《红楼梦》里的贾宝玉,是一个全新的形象,他的全部行为,在正统派的眼里,就是两首《西江月》词写的:“无故寻愁觅恨,有时似傻如狂。纵然生得好皮囊,腹内原来草莽。潦倒不通世务,愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张,那管世人诽谤!”“富贵不知乐业,贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光,于国于家无望。天下无能第一,古今不肖无双。寄言纨绔与膏梁,莫效此儿形状!”。然而,( )这却须要认真解读。

曹雪芹一再提醒读者:“千万不可照正面,只照他的背面,要紧,要紧!”这句话虽然是对贾瑞照风月鉴说的,但也是读《红楼梦》的一把钥匙,不过并不是一股脑儿把全书都从反面来读就算符合作者之意了,其实作者并没有那么简单,作者只是说《红楼梦》在某些事情上、某些话语上或某些诗词上,不能光看其正面,而要仔细寻绎其更深的内涵,甚或竟要从反面去理解,才能悟其真意。

(节选自冯其庸解读《红楼梦》,有改动)

1.下列加点字的读音正确的一项是( )| A.寻愁 |

| B.寻愁 |

| C.寻愁 |

| D.寻愁 |

| A.作者确实赋予了这个形象以这样的思想内涵。 |

| B.作者究竟赋予这个形象以怎样的思想内涵呢? |

| C.作者是否赋予这个形象以这样的思想内涵呢? |

| D.作者确实是赋予这个形象以相反的思想内涵。 |

| A.这两首《西江月》词,读者只要从相反的意义来理解,就能得作者之意。 |

| B.对于这两首《西江月》词,读者只有从相反的意义来理解,才能得作者之意。 |

| C.这两首《西江月》词,读者只有从相反的意义来理解,才能得作者之意。 |

| D.对于这两首《西江月》词,读者只要从相反的意义来理解,就能得作者之意。 |

关汉卿之于元曲,莎士比亚之于欧洲文艺复兴,都堪称是标志一个时代的“文化巨人”。文艺界一直热衷于将两位大家在悲剧创作上进行比较。

关汉卿和莎士比亚在设置人物来推动剧情发展上,都突出了主要人物的重要性和次要人物的辅佐性。他们的悲剧中,都只有一个突出的中心人物。关汉卿的《窦娥冤》中,中心人物自然是含冤赴死的窦娥,莎士比亚的《哈姆雷特》《麦克白》《李尔王》《奥赛罗》中,中心人物则显而易见地分别是哈姆雷特、麦克白、李尔王、奥赛罗。当然,莎士比亚的另外两部悲剧《罗密欧与朱丽叶》和《安东尼与克莉奥佩特拉》,中心人物是处于矛盾漩涡中心的罗密欧与朱丽叶、安东尼与克莉奥佩特拉两对情侣,但他们都是可以当作一体看待的。两位戏剧家的核心人物设置手法,区别于后来出现的“花开两朵,各表一枝”的双主角、甚至多主角的戏剧人物设置。体现了较为保守的戏剧人物设置手法,符合单一戏剧线索的要求。

关汉卿的戏剧人物全部是善恶分明、正邪明晰的典型人物。正面人物就是一身正气、意志坚定、抗争到底的典型,反面人物则是狡猾奸诈、恶毒卑鄙、瞒上欺下的典型。这种人物的脸谱化,和中国戏曲的角色脸谱处理是分不开的。同时,也体现了由于时代的限制,文人思维的固定性一时无法改变。相比之下,莎士比亚的人物则显得比较丰满和富于多面性。他所描绘的每一个英雄都有其自身不可消弭的缺陷:哈姆雷特的优柔寡断、奥赛罗的性急冲动、麦克白的好胜野心等等。这些都是人类性格共同的缺憾,这样的处理,使得英雄的形象既不被刻意夸大,又显得明朗鲜活、真实可信。

关汉卿的悲剧《窦娥冤》说的是劳动妇女受欺压冤枉的故事,所以主人公自然是社会的底层百姓,而且还是在封建时代地位最卑贱的女性形象。她们力量微薄,信任所谓的王法,寄希望于皇家任用的所谓清官,然而却总是事与愿违。这部悲剧既揭示了剧中主人公受压迫被欺凌的悲惨命运,也颂扬了她们的坚毅反抗精神。而莎士比亚的主人公则必须是贵族。这是由他所处时代的局限和受到古代希腊罗马悲剧传统的影响造成的。那时的人们认为,只有在拥有高贵血统和高尚灵魂的贵族男女身上,才有可能演绎灾难性的悲剧。而低贱的平民是没有资格成为悲剧主角的,他们的故事只能被写入喜剧中供人嘲弄。

造成人物命运的原因,中外两位戏剧家的看法也不一致。关汉卿的人物之所以最后陷入悲剧的结局,是因为社会势力和当权者的残暴,以及异族对汉民族的残害。所以,他会安排一系列代表社会病态的丑恶与奸邪,如抢劫、霸占、巧取豪夺、贪赃枉法等恶行来造成主人公的悲剧。可见,他表现的是悲剧的客观性。莎士比亚则相反。他强调悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸结局,不能归咎于客观原因,而应该由自己负责。另外,他的悲剧还存在人物被命运摆布,逃不出命运的宿命论色彩。

(节选自秦伊楠、贾宁的《闪耀在东西方的戏剧之星——莎士比亚和关汉卿的比较》,有改动)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.无论是窦娥,还是作为一体的罗密欧与朱丽叶,都体现了关汉卿和莎士比亚较为保守的区别于后来的戏剧人物设置手法。 |

| B.关汉卿受中国戏曲的角色脸谱处理传统的影响,笔下人物性格单一,莎士比亚笔下的人物则显得较为丰满和富于多面性。 |

| C.关汉卿剧中人悲剧结局大多是社会原因所致,而莎士比亚剧中人悲剧则是自身原因所致,但都体现出强烈的宿命论色彩。 |

| D.关汉卿和莎士比亚在悲剧创作中都重视中心人物设置,都注重将其置于矛盾漩涡的中心来推动剧情发展,表现悲剧主题。 |

| A.文章以“莎士比亚和关汉卿的比较”为中心话题,论述了两位作家悲剧创作的异同。 |

| B.文章从人物设置、性格安排、主角身份及悲剧根源几方面对两位剧作家进行比较。 |

| C.文章比较莎士比亚和关汉卿时采用并列结构,各部分笔力集中,彼此又层次分明。 |

| D.文章采用了举例、对比、因果、比喻、引用等多种论证手法,论述语言通俗平易。 |

| A.莎士比亚突破了时代的限制和文人思维的固定性,因此他的戏剧中所描绘的人物显得比较丰满和富于多面性。 |

| B.关汉卿笔下窦娥这一人物的悲剧,既源于主人公信任王法,寄望于清官,更是社会对底层百姓压迫欺凌所致。 |

| C.无论是戏剧人物的设置和塑造,还是主人公悲剧命运原因的揭示,莎士比亚和关汉卿都各不相同,自成风格。 |

| D.莎士比亚和关汉卿的悲剧在创作手法、思想认知等方面都有些相同或相异之处,都留给后人丰富的美学享受。 |

太宗《帝范》曰:“土地虽广,好战则民凋;中国虽安,忘战则民殆。凋非保全之术,殆非抵寇之方,不可以全除,不可以常用。故农隙讲武,习威仪也;三年治兵,辨等列也。是以勾践轼蛙【注】,卒成霸业;徐偃弃武,终以丧邦。何也?越习其威,徐忘其备也。”

(节选自《贞观政要》卷九·论征伐)

【注】勾践轼蛙:相传越王勾践出兵伐吴,途中见怒蛙,为表示对勇敢精神的尊重,即凭轼为敬。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.初/岭南诸州盛言/盎反朕必欲讨之/魏征频谏/以为但怀之以德/必不讨自来/ |

| B.初/岭南诸州盛言盎反/朕必欲讨之/魏征频谏以为但怀之/以德必/不讨自来/ |

| C.初/岭南诸州盛言盎反/朕必欲讨之/魏征频谏/以为但怀之以德/必不讨自来/ |

| D.初/岭南诸州盛言/盎反朕必欲讨之/魏征频谏以为但怀之/以德必/不讨自来/ |

| A.贞观,年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,它贯穿于整个封建王朝。 |

| B.中国,古代指汉族聚居的黄河流域一带,汉族认为此地居天下之中,故称为“中国”。 |

| C.岭表,即岭南。古人认为五岭以南处中原之外,所以也称岭外,在今广东广西等地。 |

| D.表疏,泛指古代臣子呈给皇帝的奏章,“表”重在进言说事,“疏”重在分条说明。 |

| A.太宗听取魏征对叛将谋反形势的判断并采纳了他的建议,不费一兵一卒就平定了岭南。 |

| B.太宗认为战争是不祥的事情,不可轻易发动,苻坚、隋主都是因穷兵黩武而走向灭亡。 |

| C.太宗没有应允康国归附的请求,他认为不应图虚名保护附属国而致使本国的百姓疲弊。 |

| D.太宗虽然认为尉迟敬德反对他亲征高丽的意见是对的,但最终还是没有采纳他的谏言。 |

(1)今若遣使,分明晓谕,必不劳师旅,自致阙庭。

(2)且边隅小国,不足亲劳万乘。伏请委之良将,自可应时摧灭。

5.简要概括唐太宗在《帝苑》中关于“征伐”的核心观点。